人工的に作り出した心臓の細胞に、架空のキャラクター「初音ミク」のDNAを組み込んで、生命と非生命の境界線を問い直す。サイエンスに関する深い知見を武器に活動をするアーティスト集団「BCL」による、そんな挑戦的な展示『Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊』が、金沢21世紀美術館で2016年3月21日まで開催されている。

ゲオアグ・トレメル、福原志保、吉岡裕記、フィリップ・ボーイングの四人からなるBCLは、2004年の結成。死者の遺伝子を樹のDNAに保存して「生きた墓標」を作る『Biopresence』、遺伝子組み換えからなる青いカーネーションのクローン培養を行って自然界に還す『Common Flowers / Flower Commons』など、技術の発展によって生命に対するあらゆる操作が可能になった時代の「生と死」「自然と人工」の意味を問いかけてきた。

近年では現実空間でのライブを行うなど、もはや実在のアイドルと同様の活動を繰り広げる初音ミク。そんなミクのDNAを持った脈打つ生の細胞に、人は個人の「魂」を見出すのだろうか? そこから見える、現代の「私」のあり方とは? 大規模なインスタレーションを共に作り上げたプログラマーの徳井直生、クリエイター集団・セミトランスペアレント・デザインのメンバーも含め、会場で話を訊いた。

※本文内に科学的事実と異なる記載があったため、一部発言を修正しました。

(メイン画像:BCL+Semitransparent Design 『Ghost in the Cell』2015 ©Crypton Future Media, INC.)

初音ミクの心筋細胞を実際に作ってしまうことで、存在しないミクの生命を感じられるか問いかけているんです。(福原)

―金沢21世紀美術館での展示『Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊』は、架空のキャラクターである「初音ミク」にDNAと心臓の細胞を与えるものだと謳われています。これは一体どういうことでしょうか?

福原:どんな細胞にも変化できる「iPS細胞」に、初音ミクの外見上の特徴を記したDNA配列データを組み込み、そこから作り出した心筋細胞を展示しています。たとえば「緑の目」や「明るい肌の色」といった特徴を持っている人の遺伝子を組み合わせて、身体の設計図としてのDNAを創作したんです。

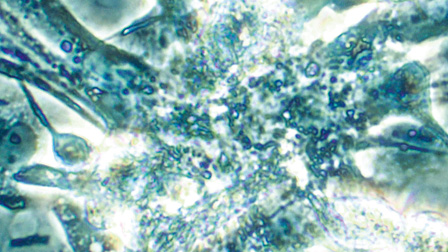

BCL『Ghost in the Cell』2015 撮影:金沢21世紀美術館

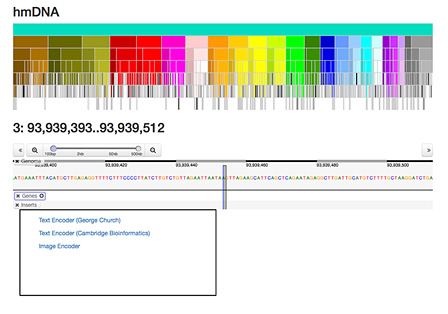

ゲオアグ:そのミクのDNA配列は、不特定多数の人々がオンライン上のプロジェクト「hmDNA」に参加することで、さらに二次創作されました。日本人の遺伝子情報をベースにしたDNAにミクの外見に関する情報を加えるだけでなく、各人の持っているミクのイメージも書き込んでもらったわけです。

―展示室の中央にはインキュベーター(孵卵器)が置かれていて、その中で実際に細胞が脈を打っていて驚きました。あたかも、目の前にミクの身体の一部があるようです。

福原:心臓と魂はよく結び付けられますが、その理由の1つは、心筋細胞が何にもつながらず独立していても動くことだと思います。それを目の前にすると、すごく生命感を感じてしまう。また、母親の胎内で人の身体が作られるとき、最初に生まれるのが心臓だということもあり、心筋細胞を選びました。今回の展示テーマは「境界」なんです。生命と非生命、肉体と非肉体、人間と幽霊、実空間とデジタルワールド、アートとエンターテイメントなど、言葉の上で区別されている物事は、じつはそんなにスパッと分けられず、両者の間を行き来するように存在している。そんな視点を提示したいと考えました。

BCL『Ghost in the Cell: hmDNA』2015年

―生命と非生命の間には、グラデーションがあるということでしょうか?

福原:人間らしい振る舞いをする機械は生命じゃないのか? あるいは反対に、一種のプログラミングによってできている人間の身体は機械じゃないのか? という議論はずっとありますよね。遺伝子のデータだけでなく、実際の細胞まで作ることで、存在しないミクの生命を感じられるか、問うているんです。今後、心臓以外のすべての身体の細胞も作られたら、それは初音ミクなのか人間なのか、よりわからなくなるでしょう。

ゲオアグ:身体がないと魂もないと言えるのなら、身体の一部を作ればそこに魂は宿るのではないか。その魂を、生と死の間を行き来する「幽霊」という語で表しているんです。

―なぜモチーフに、初音ミクを選んだのですか?

福原:「そもそも遺伝子とは何か?」という話に遡るのですが、遺伝子そのものが生命ではないんです。遺伝子だけがあっても人は再生できない。何がその人をその人たらしめるのかは決着がついていない問題なのですが、一方で、なぜか人々は初音ミクを生きた個人のように扱っている現象があります。0と1からなるデジタルデータで実体がないのに、みんなの想像力で補って、ライブまでやっていますよね。キャラクタービジネスが発達した日本でも、特異な存在だと思います。

ゲオアグ:初音ミクに対するファンの関与は、他の生身のアイドルに対するものよりもじつは強いのではないでしょうか。ファンのイメージを受け入れるという意味で、彼女は社会の完璧な鏡であり、アイドルとしての生命感はよりピュアなものと言えるかもしれません。

福原:しかも、一人ひとりが違うミクの姿を感じているのも面白いですよね。普段の人間の感覚においても、同じ対象を見たり聞いたりしながら、実際にはみんな違うものを感じているわけですが、人々がミクに感じる「俺のミク」みたいな感覚には、それがすごくわかりやすく出ているな、と。不明瞭で捉えがたい、結局は想像力で補完するしかない「生命感」や「魂」を問う展示の題材として、彼女はすごく適していたんです。

農耕から遺伝子までを扱うバイオテクノロジーは、もっとも古くて、カッティングエッジな分野でもある。そんな重要な分野を科学者だけのものにしておけない。(ゲオアグ)

―BCLのこれまでの活動について聞かせてください。アーティストであるみなさんがサイエンスに関心を持ったのには、どういう背景があったのですか?

福原:ゲオアグと私は、ロンドンにあるロイヤル・カレッジ・オブ・アート(以下RCA)のインタラクションデザイン科の同級生で、2004年に彼と二人でBCLを始めました。サイエンスとの関わりで言うと、私は父が遺伝学の研究者だったので、家に解剖に関する本がたくさんあったんです。だから、自然に触れ合っていました。

BCL『Ghost in the Cell』2015 撮影:金沢21世紀美術館

ゲオアグ:僕は幼いころ、『ノーベル物理学賞』を受賞した研究者エルヴィン・シュレーディンガーの『生命とは何か』(1944年)という本に影響を受けたんです。それで生命のことを詳しく知るために、高校生のときにアルスエレクトロニカセンター創始者のピーター・ヴァイベルのもとで、アートとサイエンスの両方を学び始めました。なぜ生命を知る上でアートが必要だったかと言えば、アートは科学に対してより自由だからです。両者は「新しさを問う」という意味で共通していますが、残念ながら現在の科学は、研究領域が専門・細分化されてしまっている。一方、アートには何を組み合わせてもいいという自由があったんです。

吉岡:僕ももともと、多摩美術大学でメディアアートを学んでいたのですが、ドイツに留学した際、アートとバイオテクノロジーが関わる分野があることを知って興味を持ちました。それで帰国後、日本でこの分野を学べる場所を調べていたら、いま我々が所属している早稲田大学理工学術院の岩崎秀雄教授が主宰する「metaphorest」というコミュニティーに行き着きついた。ここは研究者からアーティストまでが集まり、意見を交わしながらバイオアートの研究をする場所で、そこで福原さんたちと出会い、BCLに参加することになったんです。いまBCLは四人で活動していますが、今日不在のフィリップ・ボーイングだけがサイエンス出身で、他の三人はアートやデザインが出自なんですね。

―なるほど。それぞれがアーティストでありながら、ハーバード大学医学部や東京大学で研究員をされているのも、そういう理由があったんですね。ちなみに、福原さんとゲオアグさんがRCA時代に手がけた『Biopresence』(2004年)はどのようなプロジェクトなのでしょうか。

福原:故人の皮膚から採取したDNAを木の細胞に移植し、その木を成長させることで、故人の遺伝情報が含まれる「生きた木の墓標」を作るというプロジェクトです。このアイデアをビジネスコンペに出したら、イギリス政府から700万円の支援金をいただけることになったので、同名の株式会社を立ち上げて、実際にサービスを開始しました。そもそも何でこんなサービスを考えたかというと、当時「デザインとは問題を解決することだ」という考え方が主流だったのですが、私たちはそれに違和感を持っていて、「デザインとは問題をクリアにすることだ」と考えていたんです。

―解決ではなく、問題のかたちをはっきりさせることがデザインだ、と。

福原:ええ。DNAの「二重らせん構造」が発見されて50周年の2003年は、「ヒトゲノム計画」が完了して、人のDNA配列がすべて解読されたり、遺伝子があらゆる分野で注目されていたんです。また一方で、バイオ企業モンサントの遺伝子組み換えによる農産物が問題になっていました。前者では「遺伝子のことがすべてわかった万能感」みたいな明るい雰囲気があり、後者では遺伝子組み換えがすごくネガティブに語られていた。そんな社会の動きを見ていたら、デザイン畑の人間としては「遺伝子問題のあり方」について一石投じたくなります(笑)。遺伝子は人そのものではないことや、遺伝子組み換えの技術自体が悪いわけではないこと、ポエティックな活用のされ方もあることを示したかったんです。

ゲオアグ:インターネットの黎明期のように、バイオテクノロジーに対してもポジティブな意見とネガティブな意見が両方現れた時期だったんですね。でも、もともとは農耕から始まったバイオテクノロジーは、あらゆるテクノロジーの中でももっとも古いものだし、遺伝子を操作して新しい生命を作ってしまうようなカッティングエッジな分野でもある。人の進化に関わるそんな重要な分野を科学者だけのものにしておけないから、アートのメディアとして使ったのです。

生と死に関して言えば、私はずっと「生の反対は死ではない」と考えてきたんです。(福原)

―遺伝子を扱った『Biopresence』プロジェクトに対して批判はありましたか?

福原:イギリスでは各方面から受けました(笑)。「税金を使って何をするんだ!」「神の作った領域に手を入れるな!」など、ある展示でアンケートをとったら8割の人が批判的でした。でも、2005年に東京・初台のNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]でこの作品を展示したら、8割が好意的だったんです。

―イギリスと日本の両国では、何が違うのでしょうか?

福原:倫理観、生命感、宗教観、あらゆる違いが関係しているのだと思います。日本では万物は生まれ変わって別のものになる考え方があるから、別に人間が木になってもいい。人間は自然の一部であるという考え方がありますよね。一方のイギリスでは、万物は神の創造物だし、人間は死んだらそれで終わりという発想。それに「サイエンスコミュニケーション」という考え方があって、科学が新しい試みをするときには一般市民が納得できる説明ができないとダメなんです。日本はその辺がモヤモヤしていますよね。どちらがいい悪いではなく、だからこそ日本は技術が発展した面もあります。

BCL『Common Flowers / White Out』2009年

―日本のはっきりしない部分が、新しい試みを可能にすることもあるんですね。遺伝子組み換えで生まれた青いカーネーションの生命を扱った『Common Flowers / Flower Commons』(2009年)についてはいかがですか?

福原:2006年に日本に帰ってきたとき、サントリーが遺伝子組み換えで作った観賞用の青いカーネーションを販売しているのを知って、とても衝撃を受けたんです。イギリスで私たちが批判されたのと同じ技術を使っているのに、それが花屋で普通に売られている。でも、イギリスでも日本でも結局、問題の本質は理解されていないと感じました。遺伝子組み換えで新しく作られた生物を「一企業の商品」として占有していいのか? 命の権利は誰が持つのか? といった疑問を問うために、青いカーネーションのクローンを作ったのが『Common Flowers / Flower Commons』です。

ゲオアグ:普通、遺伝子組み換えの目的は味を良くしたり、害虫に強くしたりといったものですが、このカーネーションは美的な目的のために作られた初めての生命で、すごく特別な意味を持っているんです。作品の意図は、この特別な花を「普通の花」に戻すことにありました。花屋で青いカーネーションの切り花を買ってクローンを作り、根から再生したんです。自然界に影響を与えない範囲内で遺伝子組み換えを行うことを定めた「カルタヘナ法」という法律があって、サントリーはそれに基づいて何度もフィールドトライアルをしている。なので、僕たちがこのクローンを自然界に自生させても問題はないんです。

―『Biopresence』にせよ、『Common Flowers / Flower Commons』にせよ、今回の展示と同様、先端的な遺伝子技術を扱いながら、BCLはずっと一種の「境界」を問題にしてきたんですね。たとえば、前者なら生と死、後者なら人工と自然の間というように。

福原:興味が自然とそこに向かってしまうんですね。違うもの同士がぶつかるところに何かがあるというのは、別に新しいテーマではないけれど、やはり重要な視点だと思います。生と死に関して言えば、私はずっと「生の反対は死ではない」と考えてきたんです。それはおそらく1つのもので、グラデーションのようにつながっている。生の定義には、「心臓が動いている」とか「脳が活動している」とかいろいろありますが、その条件をすべて取り除いたら死になるかというと、そうでもない。じつは死ほど定義の難しいものはないんです。こうした2つの物事の間のモヤっとした領域を問い直したい。今回の展示では細胞だけでなく、音や映像も含めた総合的なインスタレーションで、そのことを表現しています。

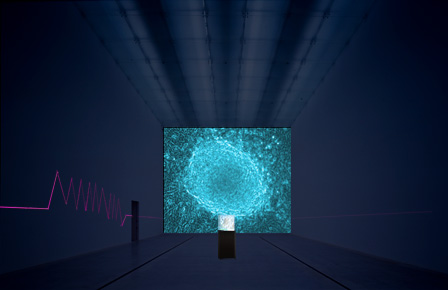

BCL『Ghost in the Cell / Simulation』2015年 画像制作:金沢21世紀美術館

「初音ミク」「幽霊」「生命らしさとは何か」というキーワードを共有しただけで、みんなが同じような方向性を打ち出してきたのが面白かった。(福原)

―金沢21世紀美術館の展示では、ミクの心筋細胞を収めたインキュベーターを中心にして、その周囲を天井から下がった糸が螺旋状に囲み、さらに空間には不穏な音や映像が流されています。この展示構成はどのように生まれたのですか?

福原:展示室自体を、一種の細胞に見立てたいと考えたんです。こんなに大きな空間を自由に使える機会は初めてだったので、以前から交流のあった工学博士 / DJの徳井直生くんに音を、デザインチーム「セミトランスペアレント・デザイン」のメンバーに映像を含む全体のアートディレクションを頼みました。「初音ミク」「幽霊」「生命らしさとは何か」というキーワードを共有しただけだったのですが、結果的にみんなが同じような方向性を打ち出してきたのが面白かったですね。今回のインスタレーションは、彼らの協力なしには実現できませんでした。

吉岡:バイオアートの展示は多くの場合、ラボラトリーのような体裁の中で、すごく小さな規模の何かを見せる方向に行きがちです。今回はそれとの差異をつけたかった。事実、バイオアートの展示でこれほど大規模なものは初めてだと思います。

展示されている心筋細胞の交換を行うために、iPS細胞から心筋細胞を育てる技術を、美術館のキュレーターが身につけてくれたんです(笑)。(福原)

―そのコラボレーターのみなさんにも少しお話を聞きたいのですが、まず工学博士 / プログラマーでもある徳井さんは、どんな意図で今回の音を作られたのですか?

徳井:細胞の中というコンセプトがあったので、心臓の音が聴こえている、母親の胎内にいるようなサウンドを作りました。具体的にはアナログノイズをフィードバックさせて音を作っています。プログラミングで完全にコントロールされた音ではなくて、偶発性の中から生まれてくるものを使った。そのことで僕自身も想像していなかった音が生まれました。それが生物的だし、幽霊的だと思っています。

福原:展示設営中、ずっと会場にいたら、普通は音にも慣れるじゃないですか。でも今回の音は慣れないんです(笑)。不穏さが残るんですね。生命の1つの特徴として「全体のバランスを取りながら変化をする」ということがあるんですけど、今回の音もまさにそうなんです。

徳井:最初は小さかったフィードバックノイズがだんだん大きくなるのですが、ある程度までいくと自然と抑える仕組みになっているんです。

―音の構造としても、生命っぽさを感じてしまうものがあるわけですね。映像はセミトランスペアレント・デザインによるもので、2つの壁全面に風景のようなものが映されていますが、これは一体なんでしょうか?

柴田(セミトランスペアレント・デザイン):吉岡さんに「幽霊が出そうな金沢の風景」の写真を撮ってきてもらい、それを人工知能に見せたものです。この人工知能は、画像データから動物などの姿を見出した映像が話題となったGoogle社の人工知能「ディープドリーム」のように、風景写真の中に初音ミクに近いパターンを見つけると、それをフィードバックして増幅するよう教育されています。暗い部屋に入ったとき、ハンガーにかけられた服を見て「幽霊がいる」と感じたり、月面に人の顔を見出したりするのに近い仕組みです。

左から、アダム・ムーア、柴田祐介(ともにセミトランスペアレント・デザイン)

福原:人はあらゆる場所に生命の記号のようなものを読み込んでしまうんですね。「初音ミクの遺伝子」と言っても、遺伝子そのものは肉眼で見ることができないので、今回は本当に音や映像の要素が重要です。また展覧会の担当キュレーターの高橋洋介さんは、2年以上前から共に試行錯誤しながらこの企画を構想してきただけでなく、遺伝子組み換え生物に関する法律や特許の問題を解決するために行政や企業と交渉したり、インキュベーター内で細胞をライブ撮影するためのシステムを制作したり、時間が経つと死んでしまう心筋細胞の交換を行うために、iPS細胞から心筋細胞を育てる技術まで勉強して身につけてくれたりしたんです。そんなキュレーター、おそらく世界中のどこにもいませんよね(笑)。

―みなさんが1つのチームとして、今回の展覧会を作ったことがよくわかりました。アートとサイエンスの境界の問い直しは、今後も進んでいきそうですね。

福原:いまは「近代」というものが問われている時代だと思います。500年前のレオナルド・ダ・ヴィンチまで遡れば、絵も描けば、身体の解剖も、機械の発明もやっていて、そもそもアートとサイエンスの間に境界はなかったわけですよね。また、科学が各分野で細分化しているように、アートもいわゆるファインアートとデザインと工芸など、細分化してしまっている。それを分けたのが近代だとすれば、それ以前の状態に戻ろうとしているのが現在なのではないか、と感じます。

徳井:細分化されていたものが再統合する流れが生じている背景には、すべてが情報だという認識が生まれたことも大きいかもしれません。科学的な領域も、「美」に関する感性的な領域も、あらゆるものが情報という切り口で語れるようになっている。

柴田:ただ、たとえばデザインなら、本当にいいものは情報に基づく「正解のデザイン」ではないんですよね。そうしたデザインを求めるんだったら、Googleに任せておけばいいわけです。人間にしか出せないものを出したとき、いいデザインは生まれる。そういったコンピューターにできない領域のものは、「幽霊」としか言いようがない気がします。

福原:デザイナーも、かつてはアーティスト気質の人がたくさんいましたよね。でも近年は大手広告代理店が作った枠組みの中で、きっちり仕事をこなす人がいいデザイナーと言われるようになっている。今回の参加メンバーは、みんなそうした細分化や情報化に対して「何かをしなければ」と感じていたから、スッと問題を共有できました。この展示が、鑑賞者にとって生命や個人、近代というものを問い直すきっかけになれば嬉しいですね。

- イベント情報

-

- 『ザ・コンテンポラリー3 Ghost in the Cell: 細胞の中の幽霊』

-

2015年9月19日(土)~2016年3月21日(月・祝)

会場:石川県 金沢21世紀美術館 展示室

時間:10:00~18:00(金、土曜は20:00まで)

休場日:月曜(9月21日、10月12日、11月23日、1月11日、3月21日は開場)、9月24日、10月13日、11月24日、12月14日~1月1日、1月12日

料金:一般1,000円 大学生800円 小中高生400円 65歳以上800円

※『ザ・コンテンポラリー2 誰が世界を翻訳するのか』展、『井上有一』展のチケットで鑑賞可

-

- 『ザ・コンテンポラリー2 誰が世界を翻訳するのか』

-

2015年9月19日(土)~12月13日(日)

会場:石川県 金沢21世紀美術館 展示室

時間:10:00~18:00(金、土曜は20:00まで)

参加作家:

アルトゥル・ジミェフスキ

エル・アナツイ

ジャナーン・アル=アーニ

邱志杰

リクリット・ティラヴァニ

シルパ・グプタ

スサンタ・マンダル

照屋勇賢

ザイ・クーニン

ペドロ・レジェス

アルフレド&イザベル・アキリザン

休場日:月曜(9月21日、10月12日、11月23日は開場)、9月24日、10月13日、11月24日

料金:一般1,000円 大学生800円 小中高生400円 65歳以上800円

- プロフィール

-

- BCL (びーしーえる)

-

芸術を通して、科学やデザインなどの領域を超えた研究、実践を行うアーティスト集団。2004年にゲオアグ・トレメルと福原志保によってロンドンにて立ち上げられた。2007年に活動拠点を東京に移し、国内外の美術館での展示やコラボレーションを行う。2014年に吉岡裕記とフィリップ・ボーイングが参加。近年は特に、バイオテクノロジーの発展が与える社会へのインパクトや、水環境問題について焦点を当てている。また、それらにクリティカルに介し、閉ざされたテクノロジーを人々に開いていくことをミッションとしている。代表作に家族の遺伝子を樹のDNAに入れて「生きた墓標」を作るプロジェクト『Biopresence』(2004年)など。

- フィードバック 17

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-