未経験だったから、先入観もなかった。探したのは前例ではなく、才能あるアーティストと広い世界をつなげる方法だった。ビジネスとも社会啓蒙とも異なるフラットさとポジティブさで活動するパフォーミングアーツ・プロデューサー、中村茜。『三月の5日間』(2004年)で、日本だけでなくヨーロッパの演劇を一気に更新し、いまやヨーロッパでも確固たる地位を築いているチェルフィッチュ・岡田利規は、この人がプロデューサーでなければ明らかにいまと違う場所にいただろう。優れた国際感覚の持ち主が見つめるのは世界のパフォーマンスシーンだが、その言葉はジャンルや立場を超えて、いま日本で迷いながら生きる人たちにも響くはずだ。

ダンサーでは食べていけないし、振付家になれる才能もないから、新しい環境を自分で作ろうと考えた。

―中村さんが代表を務めるprecog(プリコグ)は、チェルフィッチュやニブロールなど、ジャンル横断的なアーティストのプロデュースを多く手がけています。今日はその裏側を支える中村さんの仕事について伺えたらと。

中村:はい。でも、もともとは私も高校までダンスを続けていて、踊ることを仕事にしたかったんです。そのためにダンス留学もしていて。

―表に立つ側になりたかったと。

中村:ただ、当時はそれを周囲の人に言うのがすごく恥ずかしくて……。というのも、モダンダンスの世界ってものすごく閉鎖的で、お稽古場と劇場だけで成立しているような狭い業界だったんです。高校生になって、音楽やアートなど、いろんな表現、カルチャーを知るようになったんですが、そこに私の知っている「ダンス」が絡めるとは思えなかったんですよね。

―でも、中村さんのプロデュース活動を振り返ると、『スペクタクル・イン・ザ・ファーム』や『吾妻橋ダンスクロッシング』など、ダンス、演劇だけでなく、音楽やアートまで、ジャンルを横断するようなイベントを多く手がけられていますよね。

中村:大学生になって、音楽イベントのアルバイトを始めたんですが、「ダンスや演劇がライブハウスでもっと上演されたらいいのに」と、ずっと思っていました。でも当時は踊ってくれるアーティストや、それを観に来るお客さんの姿が全然イメージできなくて……。そんな原体験から、1つのジャンルに絞らず、新しいお客さんを取り込む環境を作るべきという意識が生まれたんだと思います。

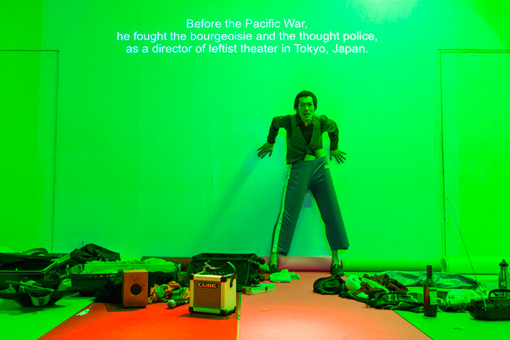

ニブロール『Romeo OR Juliet』 Photo:Kenki Iida

―その頃からダンサーとして活動するより、アーティストの環境作りのほうに興味がシフトしていったんですね。

中村:ダンサーでは食べていけないし、振付家になれる才能もない。だったら、いまの日本にはない新しい環境を自分で作ろうと考えて、まずSTスポット横浜でボランティアを始めたんです。

―STスポットはジャンルを問わず、いろんなアーティストが公演を行なう小劇場ですね。

中村:すごくオープンな場所で、いろんな人と知り合うきっかけになりました。アーティストもそうですし、桜井圭介さん(批評家)のような方と知り合って、『吾妻橋ダンスクロッシング』を一緒にプロデュースさせてもらったり、precog前代表の小沢康夫さんは、私が企画した女性ダンサー4人のショーケースを面白がってくれて、precogが生まれるきっかけになりました。小沢さんは、いわゆる劇場シーンとは違う視点からパフォーミングアーツに関わっていて、その感性にすごく共感しましたね。

―チェルフィッチュの作演出家、岡田利規さんとの出会いもその頃でしょうか?

中村:チェルフィッチュもSTスポットを拠点にしていたので、チラシを作らせてもらったりしていたのですが、そこまで親しくはなかったんです。でも『三月の5日間』(2004年)を観て、すごく感銘を受けて。

チェルフィッチュ『三月の5日間』 Photo:Toru Yokota

―イラク戦争勃発と同時期に、渋谷のラブホテルで過ごす若者たちを描いたチェルフィッチュの出世作ですね。どういった部分が印象的だったんですか?

中村:当時、私の母が小泉政権による規制緩和の影響で仕事が大変になり、病気になってしまったんです。そんな時代だったから、ただ楽しいだけの舞台を観てもまったくリアリティーが持てませんでした。でも、『三月の5日間』は、等身大の感覚があって、こんなに自分の気持ちと、焦りと、社会の不安を照射している作品は観たことがないと思って。それで、岡田さんに感想のメールを送ったら、翌年に『岸田國士戯曲賞』を受賞して、私に制作をやらないかと声がかかったんです。

―すぐ「やります」と?

中村:はい(笑)。ジャンル横断的なプロジェクトをやりたいと思っていたので、当時ダンスと演劇の境目だと言われていたチェルフィッチュは、やり甲斐があると思って。それで、チェルフィッチュが新国立劇場で『エンジョイ』(2006年)を作ったとき、法人じゃないと契約できないと言われたのでprecogを株式会社にしました。

演出家がトップに君臨して、組織のすべてを担う旧態的なスタイルは最初から取りたくなかった。

―チェルフィッチュ・岡田利規さんの登場は、当時の演劇シーンにとっても衝撃的で、野田秀樹さんも『岸田國士戯曲賞』の選評で「こんな才能、いままでどこに隠れてたの?」とコメントされていました。そんな時代の寵児でもあった岡田さんと、いきなり制作未経験のまま、一緒に仕事をしていくのは大変ではなかったですか?

中村:演劇シーンというより、小説版『三月の5日間』が『大江健三郎賞』を受賞して、文学界からのリクエストが増えたり、さらにダンス、美術業界からも注目が集まったのが大変でした。でも、そんな状況を生み出すことが、まさに私のやりたかったことなので、すごく楽しかったんですよ。毎日が社会見学みたいで、文学界は作家さんをこんなに丁寧に扱うのかとか、美術界の人の金銭感覚はこういう桁で動いてるのかとか(笑)。

チェルフィッチュ『フリータイム』 Photo:Mineo Sakata

―その中でも一番大きな波だったのは?

中村:2007年に海外進出したことですね。『クンステン・フェスティバル・デザール』(ベルギーで開催される現代舞台芸術のフェスティバル)に『三月の5日間』が招待されて、上演翌日にいきなり50件ぐらい、世界中の演劇祭や劇場のディレクターから「うちでも上演してくれ」「出資するから新作を作ってくれ」というオファーが来たんです。「これはどう対応すればいいんだろう?」って(笑)。

―実際、どう対応されたんでしょう?

中村:誰をどう選べばいいのか、まったくわからないじゃないですか(笑)。だからとりあえずダンスカンパニーのやり方を参照して、セゾン文化財団から助成金をいただき、そのお金で私がオファーのあったディレクターに会いに行き、できる限り話をして、誰と仕事をするべきかを自分で決めました。

―何も知らなかったのに、その決断力と勇気はすごいですね。

中村:岡田さんは、制作に関して、当時から私に全権を任せてくれていたので、それがすごく大きかったです。いまでもそのときに「一緒にやろう」と決めた人たちとは仕事が続いています。海外のディレクターとの信頼関係をどうやって築き上げ、継続させていくのか。アーティストの今後にも大きく関わってくることなので、すごく責任を感じました。

―助成金を作品に使うのではなく、海外との関係性を切り開くため、制作の人が先に使うというのは、なかなかできることではないと思います。

中村:演出家が組織のトップに君臨してすべてを担うような、旧態的なスタイルは最初から取りたくなかったんです。だからクリエイションは岡田さんが全権を担うけど、経営や広報に関しては私が主導権を持ちたいという話を最初にしました。対等に議論できる関係性は、とてもいい緊張感があってすごくやりやすかったです。

―一緒にやっていくディレクターを選んだときの基準は?

中村:やっぱり、作家のことをどれだけ真剣に考えてくれるのか。翌2008年の『クンステン』にもチェルフィッチュは招待され、『フリータイム』という新作を上演したんですが、失敗作だと言われたんです。でも、それを観たベルリンのシーンをリードする「HAU」という劇場の当時の芸術監督が、アドバイスと共に次の新作を委託してくれて、『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』(2009年)が生まれ、大ヒットしたんです。一緒に仕事をしていく相手として、こういうところが面白いけど、ここはつまらないとか、いまは何を作るべきだとか、遠慮なくはっきり言ってくれると、アーティストのモチベーションも上がります。

チェルフィッチュ『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』 Photo:Dieter Hartwig

―とは言え、歴史も権威もあるヨーロッパの劇場との共同制作を、未経験の中村さんが実際に進めていかなければいけなかったわけですよね。

中村:予算の立て方や、交渉の仕方など、すべてやりながら学んでいったので、毎回すごく緊張しました。劇場監督との限られた打ち合わせ時間では、私にどれだけ深い知性や思考力があるのかが問われるし、作品の内容だけでなく、日本の演劇シーンや社会状況、文化全体のことが話せないと相手にされないですからね。

作品とオーディエンスをつなげるのが制作の仕事。海外公演では字幕が一番大事だと思っています。

―2016年の『クンステン』には、チェルフィッチュと共に、precog所属の岡崎藝術座の作品『+51 アビアシオン,サンボルハ』が招待され、ヨーロッパデビューを飾りましたね。

中村:神里(雄大)くん(岡崎藝術座の主宰・作・演出家)の場合、ペルー移民がルーツにあるので、移民問題を抱えているヨーロッパではかなり受け入れられやすいアーティストだと思っています。ただ、神里くん本人がどれだけヨーロッパで仕事をしたいと考えているかにもよりますね。チェルフィッチュと比べられることの苦労もあるだろうし、岡田さんとは違うやり方をしたいという気持ちもあるだろうし。でも、彼の才能が活かされる可能性は、ヨーロッパや南米で多分にあると思うので、まずはそこにアプローチしていきたいです。

岡崎藝術座『+51 アビアシオン,サンボルハ』 Photo:Yuta Fukitsuka

岡崎藝術座『+51 アビアシオン,サンボルハ』 Photo:Yuta Fukitsuka

―岡崎藝術座の作品は、圧倒的な物量の台詞が特徴ですが、『クンステン』での公演初日に、日本語オリジナルではなく英語訳から作られたフランス語の字幕が手抜きだと中村さんがフェスティバル側に指摘されていて、数日後に修正されていたのが印象的でした。

中村:作品とオーディエンスをつなげるのが制作の仕事なので、海外公演では字幕が一番大事だと思っています。『クンステン』もそうですし、以前はフェスティバル側も字幕に対してすごく意識が高かったんですよ。だから、それを私たちに学ばせてくれた『クンステン』が、原語から字幕を作らないという仕事をしたことに対しての苛立ちは大きかった。観客とのコミュニケーションに、字幕がどれだけ影響があるかを一緒に考えてきた人たちでしたから。

―岡崎藝術座への反応は、チェルフィッチュのときと比べていかがでしたか?

中村:字幕の件もあって苦戦しましたが、もっと戦略的にやれば可能性はあると思っています。チェルフィッチュは、形式化されたヨーロッパの演劇に風穴を通すという意味でも注目されました。で、そこから10年経って神里くんが出てきた。でも、ヨーロッパの人も岡田さん世代の目新しさ、面白さを知り尽した後なので、一発屋みたいな面白さは絶対通用しません。だから、自分の演劇がどういう歴史に基づいているのか、神里くん自身が言語化していくことが必要じゃないかなって。『クンステン』でデビューできたのは本当すごいことなので、次の展開をしっかり考えていきたいです。

フェスティバルに合わせて、売れることを意識すると、作品が似通ってくる。風穴を開けなきゃいけないと思っています。

―当初、チェルフィッチュにジャンル横断的な魅力を感じていたというお話でしたが、いまや彼らはヨーロッパを含めた世界の演劇シーンの中心と言っても過言ではない位置にいます。中村さんのジャンル横断的なものへの興味は、いまはどこにあるのでしょうか?

中村:横断的なことで言うと、最近の興味は「地域」ですね。昔は「ヨーロッパ=世界」だと思いこんでいたんですけど(笑)、ヨーロッパはヨーロッパ、アジアはアジアで、世界には違うフィールドがいくつもあるんだと実感するようになりました。

チェルフィッチュ『部屋に流れる時間の旅』 Photo:Misako Shimizu

―それはヨーロッパを知ったことで、良し悪しも見えてきたということでしょうか?

中村:そうですね。これまで舞台芸術シーンに蓄積されてきたノウハウやネットワークは、すべてヨーロッパ主導のものなんですが、もはや完全にできあがって、形骸化してしまっているんです。ツアーにしても、プロデュースにしても、完成したシステムの中だけで動いているから、閉塞感を感じることも多々あります。

―効率的なのかもしれませんが、その弊害もあるんですね。

中村:アーティストもフェスティバルに合わせて、売れる作品を意識しているんです。ツアーで回りやすいように、照明と音響を兼ねたスタッフを入れて、プロダクションをコンパクトにしていくなどの流れがあって、すると作品が似通ってくるんですよね。もうちょっと風穴を開けなきゃいけないんじゃないかなって思います。

制作というのは「第一の観客」なんです。アーティストに対して、厳しい意見も、そうじゃない意見も率直に言う。

―中村さんご自身は、これからどのように活動されていくご予定ですか?

中村:じつは1年ぐらいバンコクに拠点を移そうと思っています。もう今週には出発するんですけど(笑)。舞台芸術および劇場文化のインフラが整備されていない、あるいはインフラの考え方が異なる地域で、どんなパフォーマンス作品が創作できて、受け入れられるのかを試してみたいんです。

岡崎藝術座『イスラ! イスラ! イスラ!』 Photo:Yuta Fukitsuka

―ヨーロッパ型にとらわれないパフォーミングアーツのあり方が見つかるかもしれませんね。

中村:それだけでなく、2050年にはアジアの経済がヨーロッパを抜くと言われています。実際、すでにヨーロッパよりアジアのほうが制作予算も潤沢にあるようなケースもありますし、日本に関してはアジアの中で貧乏だと感じるほどです。そんな中でヨーロッパと日本のシーンしか知らないのはつまらないし、これからはアジアが中心になっていく可能性も高いと感じています。

―ただ、あえて意地悪な見方をすると、アジア各国でパフォーミングアーツに関わっている人の大半は、お金持ちの子女が多く、欧米への留学経験も豊富なので、いまから舞台芸術シーンが盛り上がったとしても、結局はヨーロッパの後追いになるのでは? という懸念も感じます。

中村:難しい問題ですよね。スラムがあるような貧富の差が激しい国で、ハイソな人たちが作る作品だけがリアルなのか? という疑問も当然あって。一方で、多くのアジアの国では、芸能が生活に根づいていて、わざわざお金を払って演劇を観るという文化がないところも多いんです。まだまだ手探りの段階ですね。

岡崎藝術座『イスラ! イスラ! イスラ!』 Photo:Yuta Fukitsuka

―それでも1年滞在するということは、希望は感じているんですね。

中村:もちろん。あとインターナショナルなフェスティバルが果たしていく役割も大きいと感じていて、各国を見ていると検閲が厳しく、自由な表現がままならないという状況があります。今年の『クンステン』で、シリアの劇団による『While I'm waiting』という作品を観たんですが、演劇としてはオーソドックスでも、そこに集まっている俳優たちの人生や作品ができるまでの背景が壮絶で。

―シリアといえば、激しい内戦と難民問題が続いています。

中村:そう、だから劇団員の大半も難民としてヨーロッパに散らばって暮らしていたり、まだシリアに残っているメンバーもいたり、稽古するにもビザを取って、どこかの国に集まらなくちゃいけないんです。アフタートークでも、「演劇をやりたいというより、これを続けること自体が希望なんだ」と話していて。

―壮絶な状況ですが、演劇を続けないと現状に負けてしまう。負けないため演劇をやり続ける、ということですね。

中村:シリア人を取り巻く状況は厳しいし、差別的な目で見られることも多いけど、演劇を続けることでみんなが集まったり、自分たちの存在価値を表現できる。観る側にとっても、わかりやすい形に切り取られたマスメディアの情報ではない、その渦中にいる人の生き方や考え方に直で触れられることが国際的なフェスティバルの醍醐味だとあらためて感じました。ヨーロッパのフェスティバルは、そういうところも意識的にプログラムを組んでいるので見習いたいです。

―そういった意味でも、アジアをつなぐフェスティバルやプラットフォームの役割は重要だということですね。最後に中村さんの仕事である「制作」についてお伺いしたいです。

中村:制作というのは「最初の観客」だと私は思っています。アーティストや作品に対して、厳しい意見も、そうじゃない意見も率直に言う。あまり近寄って、理解しすぎてしまうと、観客の視線ではなくなるので、細かいことは意識から外して、ある程度の距離をもって作家と向き合うようにしています。

―「最初の観客」としての視点を、どこに設定するかは決めていらっしゃるんですか?

中村:それは自分の感性だけですね。私が面白いと感じたら、絶対に面白いんだと信じています(笑)。

- イベント情報

-

- 『+51 アビアシオン, サンボルハ』三重公演

-

2016年7月9日(土)、7月10日(日)13:00~

会場:三重県 三重県文化会館 小ホール

作・演出:神里雄大

出演:

小野正彦(岡崎藝術座)

大村わたる(柿喰う客)

児玉磨利(松竹芸能) - 『イスラ! イスラ! イスラ!』三重公演

-

2016年7月9日(土)、7月10日(日)18:00~

会場:三重県 三重県文化会館 小ホール

作・演出:神里雄大

出演:

稲継美保

遠藤麻衣(二十二会)

小野正彦(岡崎藝術座)

武谷公雄(プリッシマ)

和田華子

-

- 『瀬戸内国際芸術祭2016』犬島パフォーミングアーツプログラム

- Nibroll新作ダンス公演

『世界は縮んでしまってある事実だけが残る』 -

2016年8月10日(水)~8月13日(土)OPEN18:30 / START19:00

会場:岡山県 犬島 犬島精錬所美術館発電所跡

振付・演出:矢内原美邦

映像・照明:高橋啓祐

音楽:SKANK / スカンク

出演:

小山衣美

石垣文子

ジョアンナ・タン

リュー・チャーレイ(世紀當代舞團)

料金:前売一般4,000円 前売学生3,000円(小学生以上、要学生証提示) 当日一般:4,500円 当日学生:3,500円(小学生以上、要学生証提示)

※当日受付時に『瀬戸内国際芸術祭』作品鑑賞パスポート提示で一般価格より200円割引返金

- 内橋和久

『犬島サウンドプロジェクト Inuto Imago』 -

2016年8月22日(月)~9月4日(日)START 17:00

※9月3日、9月4日は16:00開演、8月23日、8月30日は休演

会場:岡山県 犬島港 ライブハウスInuto Imago

出演:

内橋和久

ルリー・シャバラ

ヴキール・スヤディー

イマン・ジンボット

ほか

料金:前売一般2,800円 当日一般3,000円 学生2,000円(高校生以上・身分証明書要提示) 15歳以下1,200円

- プロフィール

-

- 中村茜 (なかむら あかね)

-

1979年東京生まれ。日本大学芸術学部在籍中より舞台芸術に関わる。2004年~2008年STスポット横浜プログラムディレクター。2006年、株式会社プリコグを立ち上げ、2008年より代表取締役。2004年より『吾妻橋ダンスクロッシング』、チェルフィッチュなどの国内外の活動をプロデュース。2009年、フェスティバル『スペクタクル・イン・ザ・ファーム』を立ち上げる。設立メンバーとしてNPO法人ドリフターズ・インターナショナルに参加。2012年、ブリティッシュ・カウンシルで『Musicity Tokyo』ディレクター、KAAT神奈川芸術劇場の舞台芸術フェスティバル『KAFE9』をプロデュース。また『国東半島アートプロジェクト2012』『国東半島芸術祭2014』パフォーマンスプログラムディレクターを務める。舞台制作者オープンネットワークON-PAM理事。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-