演劇祭は、パフォーミングアーツのセレクトショップだと考えればいい。良いセレクトショップが価格帯ではなくセンスで品揃えを決めるように、良い演劇祭は、そこに行けば1本筋の通った幅広さで演劇の面白さを楽しめる。

その好例がSPAC-静岡舞台芸術センターの『ふじのくに⇄せかい演劇祭』だ。芸術総監督・宮城聰は今年、世界的に蔓延する負のオーラを払拭する秘策を、寿ぐ(ことほぐ)=面白がる=「対象と距離を取ること」だというメッセージを記し、自らも静岡や日本を超える射程で作品を用意する。宮城と、昨年の岸田國士戯曲賞を受賞後初の新作でありながら脚本を書かない作品を作るという奇才・タニノクロウに、演劇の力について聞いた。

人は敵をこしらえると興奮して、充実した気分になる。その病みたいなものを、「ギリギリ」と呼んでみた。(宮城)

―毎年、『ふじのくに⇄せかい演劇祭』にはテーマが掲げられます。今年は「ギリギリ人、襲来!」をキャッチコピーに、世界全体を覆う不満、憎悪、熱狂の空気への警鐘と、それらに対する演劇の効用が示されています。ユーモラスな言葉とは裏腹に、行間に強い危機感を感じました。

宮城:明らかに1年前より状況は悪くなっていますよね。世界的に見て、今、過半数の人が不遇感を持っている。マズいのは、権力vs民衆という構図が成り立たないことなんです。

「自分はワリを食っている」と感じている人は、自ら排外主義みたいな方向に進みがちなんですよ。「その分、誰かが得をしているはずだ」と、仮想敵を生み出してしまうから。

―不遇の原因を、見えない誰かに全部押し付けてしまう?

宮城:そうです。敵をこしらえると興奮して、充実した気分になるんです。そして権力側は、そういう人達が盛り上がって作った御神輿(おみこし)の上に乗っかる形になる。その興奮というか病みたいなものを、「ギリギリ」と呼んでみたんです。

―では、『ふじのくに⇄せかい演劇祭』に来襲するギリギリ人とは?

宮城:こんなに世界がギリギリなら、あえてギリギリの人達に来てもらって、面白がろうと。面白がる、楽しむという行為を、今年のメッセージの中では「寿ぐ」と言ってみたんです。それは自分との違いを見つけて「あいつ、何やってるの?」とか、逆に自分と似た姿を見つけて「俺たち、何しているんだろうね」と客観的になって、つい笑ってしまうことなんですね。

よくわからないものを目の前にした時に、いつもは表に出てこない自分に気づく、そんな作品にしたい。(タニノ)

―「近くで見ると悲劇、遠くから見ると喜劇」は演劇の大原則ですね。

宮城:そうそう。桂枝雀師匠(上方落語の人気噺家)も言っていましたけど、緊張が弛緩した時に笑いは起こりますから、興奮して、没入して、憎悪に走っている人達が、自分達を相対的に見て笑ってしまえばいいじゃないですか。

で、せっかくだから、いろんな国や地域からギリギリの人に集まってもらおうと、ドイツやイタリア、そしてシリアの人に声をかけたんです。そのひとりがタニノさん(笑)。

タニノ:確かに、僕をはじめ今作のメンバーは、いろんな意味でギリギリかもしれません(笑)。僕はそんなに世界の動向に注目して生きているわけではないんですけれども、それでも海外で仕事をすることが増えてきて、この何年かで、国だったり人同士がどんどん分かれていっているような危機感は感じています。

タニノ:今の宮城さんのお話は、僕とカスパー・ピヒナー(今回のタニノ作品のプロダクションデザイナー)が、一緒に作品を作ろうと思った最初の着想に近いところがあると思いながら聞いていました。今、僕たちは、相手の人種や性別、言葉もわかりえない状態で、人と人は繋がり合えるのかを考えているんです。

タニノとピヒナーがタッグを組んだ、ドイツの公共劇場からの委嘱作品『水の檻』(2015年 クレーフェルト=メンヒェングラートバッハ公立劇場)作・演出=タニノクロウ、舞台美術・衣装=カスパー・ピヒナー

タニノ:彼はドイツ人なのですが、それこそドイツは今、難民の問題で国全体が揺れている。僕自身も、2年前の『タニノとドワーフ達によるカントールに捧げるオマージュ』というワーク・イン・プログレスを上演した時に近い思いがあったんです。

それは、何か得体の知れない、一見共感できそうにない相手に対して、協力的になれるのか、なれないのか。よくわからないものを目の前にした時にどう反応するかで、いつもは表面に出てこない部分の自分が初めてわかることがある。そういうことに気づく、そんな作品にしたいんです。

作品の話をしてお客さんに先入観を持たれるのは怖い。自由に観てほしいし、どう感じてもらってもいい。(タニノ)

―『タニノとドワーフ達によるカントールに捧げるオマージュ』は、真っ暗な会場を観客が回遊する中に、ドワーフ(小人)が参加する作品でしたね。ドワーフには観客の姿は見えないという設定の中で、観客は彼らの話に耳を傾けているうちに、自然と遊びを邪魔しないように移動したり、遊具の移動を手伝ったりして、最後は大きな開放感を共有する作品でした。今回も鑑賞というより体験に近い作品になるのでしょうか?

タニノ:もっと極端というか、過剰なやり方になると思います。実際、観客にはいくつかの準備をして参加してもらうことになる予定です。

『タニノとドワーフ達によるカントールに捧げるオマージュ』(2015年 東京芸術劇場) ©田中亜紀

―いわゆる、普通に戯曲があってその通りに俳優がせりふを言う演劇作品ではないんですね。

タニノ:クレジットは作・演出に僕の名前がありますけど、そういうことはしていないし、このまましないと思う。単に、こうなったらいいな、ああなったらいいなと夢見ている立場です(笑)。

ただ、こういう話をしてお客さんに先入観を持たれるのは怖い。あくまでも自由に観てほしいし、どう感じてもらってもいいんです。知らない者同士で宇宙空間みたいなものを作れるかどうかという試みとして『MOON』というタイトルを付けました。夢見てますよね(笑)。

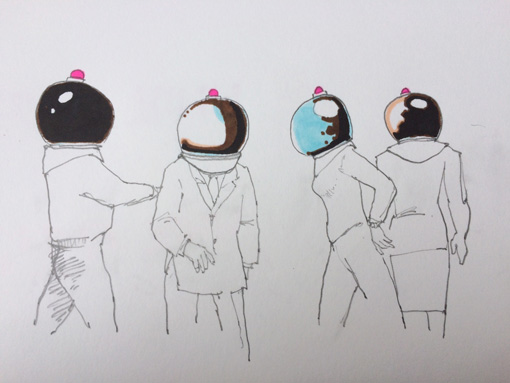

カスパー・ピヒナーが手掛けた『MOON』作品イメージイラスト ©Caspar PICHNER

宮城:タニノさんの芝居を観ると僕は、どうにも笑ってしまうんですよ。「こういうやつ、いるんだよなぁ」と(笑)。今回、イタリアから来てもらうピッポ・デルボーノに対しても感じることなんです。

タニノさんやデルボーノの舞台を観ると「どうしてここまでやっちゃうかなぁ?」と驚きながら、いつの間にかニヤニヤして、ふと、「そういう自分もバカだよな」と思い至る。自分と世界の間がはがされて、少し隙間ができるわけで、それはまさに、ギリギリ人を観て自分のギリギリが寿がれる現象なんですね。

椅子とテープルと1本のビール瓶だけで、90分の即興芝居を圧倒的な密度で紡ぎ出す。ピッポ・デルボーノによる『六月物語』も『ふじのくに⇄せかい演劇祭2017』で上演される ©Caterina DE BARTOLO

静岡ではたまたま観に来た人が、もう一度来ようと思ってくれるかどうかで勝負するしかない。(宮城)

タニノ:宮城さん、SPACの芸術総監督として静岡に移られてから、表現だったり相手に対してだったり、強くなりました? 東京にいらした頃より、なんだかそんな気がします。

宮城:そうだと思う。東京で一劇団として活動している時は、どこへ行っても、自分達を見ようと思っている観客としか出会わないですよね。よく言うんだけど、1万人に1人しかヒットしない、針の先みたいに目の細かい網を投げても、東京は3000人も来ちゃうわけですよ。

宮城:ニューヨークでもパリでも、第三世界以外の都市は大体そうですね。逆に言えば、網の目は細かいほどいい。そういうのが好きという人は探してでも来てくれますから。

静岡でそういうものが観たいのは数人です。だから静岡芸術劇場は、同好の士が集まる場所ではなくて、学校の行事や何かでたまたま観に来た人が、もう一度来ようと思ってくれるかどうかで勝負するしかない。

タニノ:東京から静岡に移られた変化の理由は、そういうところにあったんですね。さっきの「笑っちゃう」というお話ですけど、「あっぱれ」と思う時もそうですよね。僕は作り手のダイナミックさとか、もっと言えばしぶとさとか、そういうものが作品の向こうに見えた時に「あっぱれ」と思って笑ってしまう。宮城さんの作品を観ている時にいつもそれを思います。しかも、最近は異様に感じることがある。作っている人間だからわかることかもしれませんけど。

宮城:いろいろあがいてますから自然としぶとくなっているかもしれません。今回の演劇祭のメッセージを書いていた時も、演劇が歴史上、世界や人間の分断に加担してきたことが思い浮かんでいたんですよ。その当時の支配的な価値観に、人々を収れんさせる働きをしていたこととか。

だからある時期は、演劇が世の中のために何かしようとか、演劇人が社会に役立つために何かしら関与しようとか考えると、結局、ろくなことにならないと考えてもいましたし。

宮城:ならば芸術至上主義的にやればいいのかと言うと、それこそ今のような状況だと、演劇は固定客だけの娯楽になってしまう。一昨年、僕が演出した『メフィストと呼ばれた男』(作:トム・ラノワ)はまさにそういう話でしたが、現実の状況をそうはしたくない。

じゃあ何をすればいいのかと考えた時に、最初に戻りますけど「寿ぐ」という言い方が出てきた。時代や社会、自分からさえも少し距離を取って、ちょっとの間、時代や社会や自分を笑ってみたらどうですかという。爆笑じゃなくて、ニヤニヤでいいんです。それこそしぶとい態度でしょうから。

英語は「will」さえ付ければ動詞はそのままでいい。それで自然と未来の話しかしなくなった。(タニノ)

―タニノさんは、こうしたインタビューや公演のアフタートークの時などでよくニヤニヤされていますが(笑)、実はとても強い気持ちで演劇を信じていることが、作品を観ると感じられます。

タニノ:まあ、そうですね。演劇で人生が変わったわけですからね。

―なぜ、どう人生が変わったか教えていただけますか。

タニノ:一番最初に演劇を観たのは大学時代、別役実さん(劇作家。日本の不条理演劇を確立した第一人者)の『象』の新国立劇場でやったバージョン(2000年)で、その後VTRで唐十郎(劇作家。劇団「状況劇場」主宰)の『ジャガーの眼』を見てめちゃくちゃ面白かった。

それからタデウシュ・カントール(ポーランドの前衛演劇人)の『死の教室』をVTRで見て、知識なんてなかったけど友達と劇団を作って……。今、演劇を続けていることが、人生が変わったということを一番表してますね。

タニノ:もうひとつ人生の大きな変化は、演劇を始めて海外に行くようになったことでの、言葉の問題です。僕は50個ぐらいの単語でしか、英語の会話ができないんです。それでも話さないといけないから、段々面倒になってくる。

英語の動詞の変化って面倒なんですよ、過去形とか現在完了形とか。そうすると僕の場合、今のことと先のことしか言わなくなる。先の話は「will」さえ付ければ動詞はそのままでいいじゃないですか。それで自然と未来の話しかしなくなった。カスパーとの会話は、ほとんどが先の話です。

―それで必然的に意識がポジティブになった?

タニノ:そうなんです。誇張でも何でもなく、それはすごく良いほうに作用していると思いますね。彼と作品を作ることにおいても、自分が創作することにおいても。そういう会話とか、人との出会いとか、実際に経験すると人間は変わりますよね。それは世界が変わると言ってもいいと思います。

―宮城さん、かなり寿いでらっしゃいましたね、タニノさんのお話を。

宮城:ふふふふ、やっぱりタニノさんは面白い。

法王庁中庭という全ての権力があった場所で、東の端の演劇人として何かひとこと言ってやりたくなったんです(笑)。(宮城)

―そして、宮城さんが今回、演出される『アンティゴネ』が、フランスの世界的な演劇祭である『アヴィニョン演劇祭』で、オープニングを飾るプログラムとして、7月に上演されると発表されました。

宮城:経緯としては、去年の6月、フランスのケ・ブランリー美術館に委嘱されて『イナバとナバホの白兎』を上演した1か月後、『アヴィニョン演劇祭』の会場の下見をセッティングしてくれたんです。

フランス国立ケ・ブランリー美術館開館10周年記念委嘱作品『イナバとナバホの白兎』2016年6月ケ・ブランリー美術館クロード・レヴィ=ストロース劇場にて ©Jean Couturier

―『アヴィニョン演劇祭』には、3年前に『マハーバーラタ~ナラ王の冒険~』が招聘され、メイン会場のブルボン石切場での公演が大好評を博しました。現地の高い評価があり、今回の下見となったんですね。

宮城:そうです。ブルボン石切場も『アヴィニョン演劇祭』の聖地ですが、今回上演する予定の法王庁中庭という場所もまた特殊なんです。そこで上演する演目はその年の演劇祭の顔であり、そこでの作品を決めるのは、その年のポスターを作るようなものなので、相手もかなり慎重になる。

『マハーバーラタ~ナラ王の冒険~』2014年7月アヴィニョン演劇祭、ブルボン石切場にて ©新良太

『マハーバーラタ~ナラ王の冒険~』2014年7月アヴィニョン演劇祭 ©新良太

『マハーバーラタ~ナラ王の冒険~』2014年7月アヴィニョン演劇祭 ©中野真希

―オープニング作品としての招聘があり、その特別な場所を案内された。

宮城:でも今までそこで観たもので面白かった作品が意外と少なくて(笑)。僕としてはもうひとつ併設されている少し小さめの劇場がいいかなと思っていたんです。ところがいざ行ってみると、法王庁の中庭って、極端な言い方をすると、今日の諸悪の根源のように見えた。だって、ある時代の全権力が集まっていたわけでしょう。

建物も要塞のようだし、ローマ法王をバチカンからフランスに連れて来た歴史まであって、権力と名の付くものが全部あった場所ですよ。で、それを見たら、東の端の演劇人として何かひとこと言ってやりたくなったんです(笑)。

―一体どんなことを言いたくなったんでしょう。

宮城:今、世界中で勃発している諍いのほとんどは、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教という砂漠で生まれた宗教の考え方に端を発しているんじゃないか、ということです。悪魔の側か、神の側か。真っ黒な人間か、真っ白な人間か。あるいは、死んで天国に行くか、地獄に行くか。そうやって人間を2種類に分けるところから生まれている諍いがほとんどではないか。

だとしたら、このアヴィニヨンの法王庁で僕は「人間を2種類に分けるのは止めよう」と言いたい。「すべてをはっきり2種類に分けるのは無理があるよ、曖昧でもいいことがあるんじゃないの?」と、そう思ったんですね。

―それで法王庁中庭で上演することを決めた。

宮城:案外、悪魔という存在がいない国というのは珍しいのかもしれません。日本語で「魔が差す」と言うけど、その「魔」はテンポラリー(一時的)なものでしょ。鬼はいるけど、それも「鬼の目にも涙」とか言って、永久的に悪い存在ではない。

でも少なくともインドぐらいまでの「悪魔」は真っ黒で変わり得ないんです。僕の見立てだと、鎌倉時代ぐらいから、輸入した仏教に日本的な死生観が入った。

アヴィニョン演劇祭、メイン会場・アヴィニョン法王庁中庭 ©Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

日本人が『アンティゴネ』をやれば、敵陣に深く攻め込みながら、ひとこともの申すことができるんじゃないか。(宮城)

宮城:もちろん日本でも、官軍と賊軍という二分法で人を分けた時代もあります。賊軍の遺骸は弔ってはいけないという決まりが戊辰戦争の頃にはありました。

でも清水次郎長(幕末・明治の博徒)が、それはおかしいと言って賊軍の遺骸を埋めたという伝説も残っているくらい、死んだ人はみんな平等に仏という考え方が日本では一般的です。身元のわからない人でさえ無縁仏と呼んで何らかの手向けをする。

それは、みんな成仏しているという発想でしょ。これ、最後の審判と全く逆の考えじゃないですか。この考え方を、法王庁に生卵をぶつけるような気持ちで、ちょっと言ってやりたいなって、下見をしているうちに思ったんです。それで、演目は『アンティゴネ』しかないだろうと。

『アンティゴネ』(2004年)東京国立博物館 本館前での公演より ©内田琢麻

―まさに『アンティゴネ』は王に反逆した者の死体は野晒しにするという法を遂行する権力者と、それに逆らって弔いをする女性の戦いを描いたギリシア悲劇ですね。

宮城:『アンティゴネ』はヨーロッパ人にとってギリシア悲劇を代表する作品でありながら、人間を2種類に分けてはいけないという多神教的なメッセージも入っている。もし日本の戯曲をやっても、ヨーロッパの人にとっては「世界にはそういうお話もあるんですね」というエキゾチックな出会いで終わってしまう可能性がありますよね。

でも今、日本人がこの世界の状況の中で『アンティゴネ』をやれば、敵陣に深く攻め込みながら、ひとこともの申すことができるんじゃないかなと思っています。

『アンティゴネ』(2004年)ギリシャ・デルフィ古代競技場での公演より ©田村尚子

―深く刺すために権威の懐に深く入り込むというのは、かなりスリリングですね。芸術作品として届かなければ意味がないし、面白かったと喜ばせるだけでは充分ではない。

宮城:稽古を始めたばかりでまだ勝算はないですけれども(笑)、やってみます。

- イベント情報

-

- 『ふじのくに⇄せかい演劇祭2017』

-

2017年4月28日(金)~5月7日(日)

会場:静岡県 静岡芸術劇場、舞台芸術公園、駿府城公園ほか

上演作品:

『アンティゴネ ~時を超える送り火~』(構成・演出:宮城聰、作:ソポクレス) 『MOON』(作・演出:タニノクロウ)

『ウェルテル!』(演出:ニコラス・シュテーマン、原作:ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ)

『ダマスカス While I Was Waiting』(演出:オマル・アブーサアダ、作:ムハンマド・アル=アッタール)

『腹話術師たち、口角泡を飛ばす』(構成・演出:ジゼル・ヴィエンヌ、作:デニス・クーパー(出演者との共作))

『六月物語』(構成・演出・出演:ピッポ・デルボーノ)

『1940―リヒャルト・シュトラウスの家―』(演出:宮城聰、音楽監督:野平一郎、脚本:大岡淳)

- プロフィール

-

- 宮城聰 (みやぎ さとし)

-

1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、90年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出は国内外から高い評価を得ている。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、また、静岡の青少年に向けた新たな事業を展開し、「世界を見る窓」としての劇場づくりに力を注いでいる。17年には日本の演出家として初めてアヴィニョン演劇祭メイン会場となる法王庁中庭でのオープニング公演に選ばれ『アンティゴネ』を上演する。その他の代表作に『マハーバーラタ』『王女メデイア』など。06年よりアジア舞台芸術祭プロデューサーをつとめる。18年東京芸術祭総合ディレクターに就任予定。04年第3回朝日舞台芸術賞受賞。05年第2回アサヒビール芸術賞受賞。

- タニノクロウ

-

1976年富山県出身。庭劇団ペニノの主宰、座付き劇作・演出家。セゾン文化財団シニアフェロー(2015年まで)。2000年医学部在学中に庭劇団ペニノを旗揚げ。以降全作品の脚本・演出を手掛ける。ヨーロッパを中心に、国内外の主要な演劇祭に多数招聘。劇団公演以外では、2011年1月には東京芸術劇場主催公演で『チェーホフ?!』の作・演出を担当。狂気と紙一重な美しい精神世界を表現し、好評を得る。2015年3月ドイツにて新作『水の檻』を発表。2016年『地獄谷温泉 無明ノ宿』にて第60回岸田國士戯曲賞受賞、第71回文化庁芸術祭優秀賞。2016年北日本新聞芸術選奨受賞。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-