メイン画像:[Mondadori Portfolio]/[Mondadori Portfolio]/ゲッティイメージズ

中絶が違法だった1960年代。女子学生の苦悩を描く

「怒りをもってこの作品をつくりました。どうしてもこの作品をつくりたいという強い望みもありました。私の腹部、内臓、心臓、頭部でつくった作品です」

日本時間の9月12日に開かれた第78回『ヴェネチア国際映画祭』の授賞式の舞台で、コンペティション部門の最高賞「金獅子賞」に輝いた『ハプニング』のメガホンをとったオドレイ・ディワン監督はこう語った。

審査員を務めたポン・ジュノ監督によると、金獅子賞は「満場一致で、すぐに決まった」という。受賞作『ハプニング』は、作家アニー・エルノーの自伝的小説を映画にした作品で、中絶が違法だった1963年のフランスを舞台に、望まない妊娠をした女子学生の苦悩を描く。作家になるか、母になるか。刑務所に入る危険を冒しながらも少女がくだす決断を、静かなトーンで描写する。

ロンドンのラジオ局『Fred Film Radio』のインタビューによると、ディワン監督が原作を読んだのはつい最近のことだが「胃にパンチを食らわせるようなもので、心を打たれた。それぐらい衝撃的な作品で、なんとしても映画にしたかった」という。「製作期間はちょうどロックダウンの最中で、俳優陣たちと何度も議論してつくりあげた」そうだ。

中絶というショッキングな題材を取り上げているうえ、40年前という現在とは倫理観や社会がことなる時代設定だが、ディワン監督はこう綴る。

「私の願いは、この体験が物語の時代や性別の壁を越えていくことです」

「セルロイドの天井」が崩れ始めた映画業界

ハリウッドなどの映画業界で女性クリエイターが活躍しにくい障壁を「セルロイドの天井」と呼んできたが、近年、その傾向が変わってきた。

特に今年の『ヴェネチア映画祭』は、女性監督の活躍が目立った。コンペティションの21作品のうち、女性監督の作品は5本。数こそ少ないが、金獅子賞は先述のディワン監督が、銀獅子賞(監督賞)は『ピアノ・レッスン』(1993年)のジェーン・カンピオン監督、そして脚本賞は『ザ・ロスト・ドーター』のマギー・ギレンホール監督と、主要3部門を女性が占めた。

また、『ヴェネチア映画祭』といえば、昨年の金獅子賞に選ばれた『ノマドランド』も女性監督がメガホンをとった作品だ。『ノマドランド』は、その後、アカデミー賞では計6部門にノミネートされ、クロエ・ジャオ監督は有色人種として初めてアカデミー賞の監督賞に輝いた。

映画祭での実績以外でも女性監督の活躍は目覚ましい。サンディエゴ州立大学の調査結果(註1)によると、2020年に興行収入が高かった100の映画のうち、女性監督の作品は16%にのぼるという。同調査によると、2018年は4%、2019年は12%、2020年は16%と増加しているそうだ。

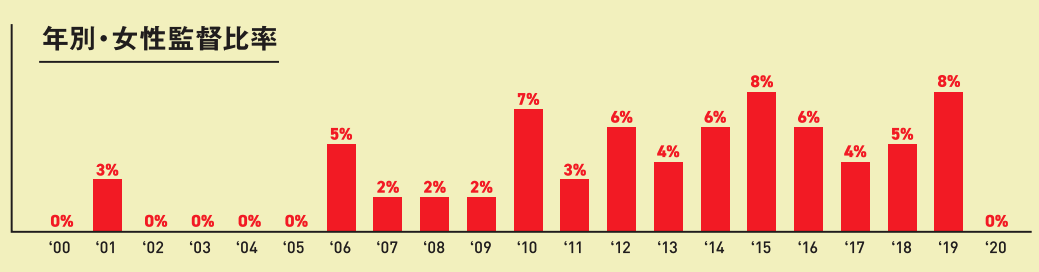

「50/50 by 2020」サイトより

欧米などの映画業界では、2020年までに映画制作におけるジェンダーギャップを埋める「50/50 by 2020」という活動が続けられてきた。今回、金獅子賞を受賞したディワン監督自身も映画業界でジェンダーギャップを埋める活動を推進するフランスのNGO「Collectif50 / 50」のメンバーだ。

監督や脚本家だけでなく、映画祭の選考委員まで幅広く女性を増やしていこうという試みが、結果に表れているのかもしれない。女性の活躍が増えているとはいえ、定着するまでにはまだまだ時間がかかるだろうが、少しずつ世界は変わろうとしている。

一方で、日本はどうだろうか。

映画監督らでつくる「Japanese Film Project(JFP)」の調査(註2)によると、2000年から2020年の21年間で劇場公開された実写邦画796本のうち、女性監督作品は25本(3.1%)という統計結果だった。諸外国と比較すると、数の少なさに圧倒されそうだが、年別で割合を見ていくと、増減を繰り返しながらも少しずつ女性監督の数が増えてきたように見える。

「Japanese Film Project(JFP)」より

なお、予算規模にかかわらず劇場公開された作品全体で調べると、女性監督の割合は2019年が11%、2020年が12%だという。

▼註

註1:サンディエゴ州立大学の調査結果

註2:Japanese Film Project「日本映画業界の制作現場におけるジェンダー調査2021夏」

- 作品情報

-

『ハプニング』

『ハプニング』

監督:オドレイ・ディワン

出演:アナマリア・ヴァルトロメイ、ケイシー・モッテ・クライン、ルアナ・バイラミ、ルイーズ・オリー・ディケロほか

脚本:オードレイ・ディバン、マルシア・ロマーノ

音楽:エフゲニー・ガルペリン、サーシャ・ガルペリン

- フィードバック 6

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-