テレビ東京の番組『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は、内戦で住居を失ったリベリアの元少女兵が身体を売った金で食べる夕食や、シベリアのカルト教団のコミュニティーで暮らす人々の食事といった「ヤバい人たちのヤバい飯」を紹介する、既成概念を覆すグルメリポート番組だ。2017年の初放送以来、「食とは何か?」「幸せとは何か?」といった「答えのない問い」を日本社会に向けて投げかけ続けてきた。

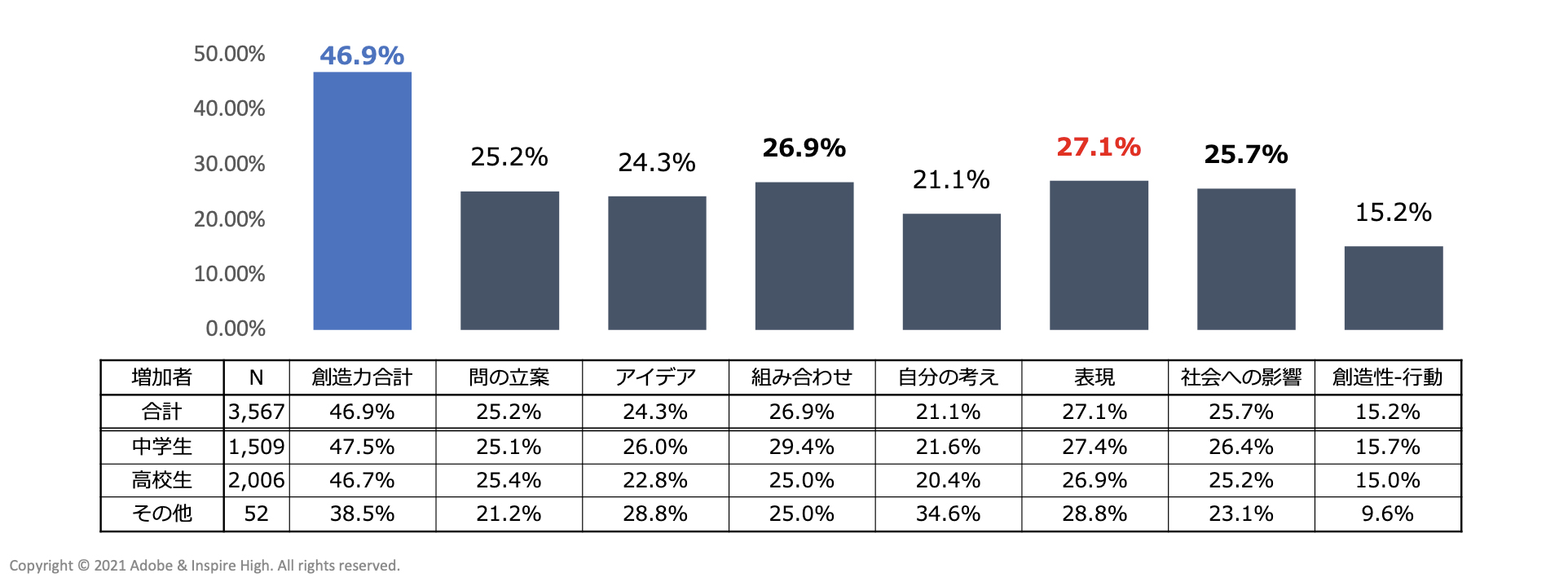

「答えのない問い」といえば、先日13歳から19歳向けのEdTechプログラムを手がける「Inspire High」がアドビと協力し、中高生のクリエイティビティ向上についての調査を実施。Inspire Highのプログラムを通して「答えのない問い」に向き合った約3,500人の中高生のうち、およそ半数近くにクリエイティビティの自己認識の向上が見られた、という結果が発表された。

CINRAではこの調査結果を起点として、『ハイパーハードボイルドグルメリポート』を手がけたテレビ東京の上出遼平と、Inspire High代表・杉浦太一による対談を実施。「答えのない問い」と「クリエイティビティ」をキーワードに、さまざまな角度から「ものづくり」や社会に眼差しを向ける対話となった。

「答えは一個しかありえない、という思い込みを壊していくのが、ものづくりの基本」(上出)

―今日の対談のテーマは「答えのない問い」と「クリエイティビティ」です。上出さんが企画、演出、取材などを手がける『ハイパーハードボイルドグルメリポート(以下、ハイパー)』にも、食を通して戦争や貧困などへの答えのない問いかけがあるように思います。

上出:「答えのない問い」……考えるのが難しいテーマですよね。まず思うのは「答えのある問い」のほうが本来は少ないんじゃないか、ということ。

既存の学校教育が、「答えのある問い」に答える訓練をぼくらに施したことで、「答えは一個しかありえない」という思い込みが社会に根を張ってしまったんじゃないでしょうか。ぼくはその思い込みを壊していくのが、クリエイティブの基本だと思ってます。

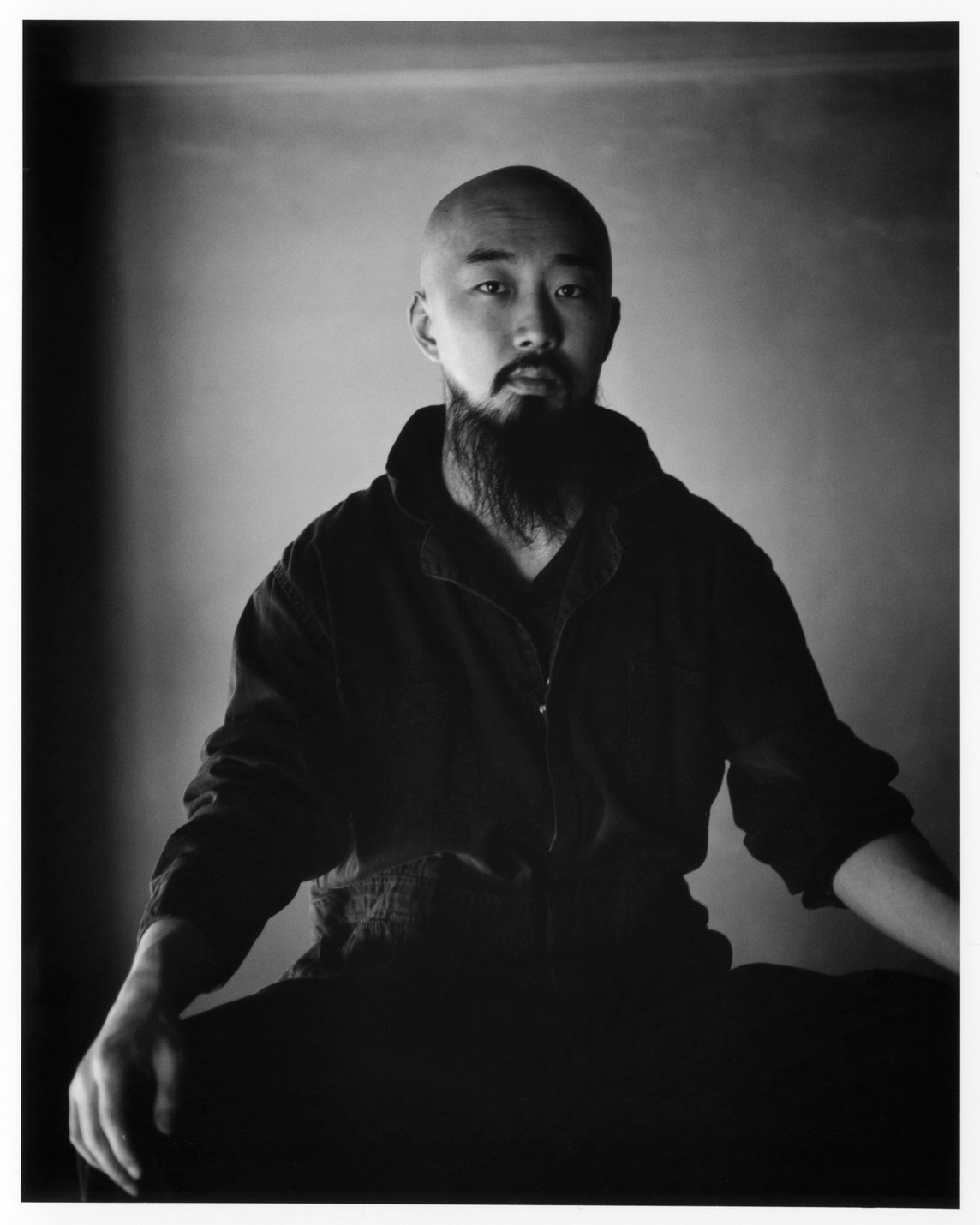

上出遼平(かみで りょうへい)

1989年東京生まれ。2011年テレビ東京入社。「ハイパーハードボイルドグルメリポート」シリーズの企画、撮影、編集など全工程を担う。著書に同名『ハイパーハードボイルドグルメリポート』(朝日新聞出版)。現在はSpotifyにて史上初の音声による超没入型ドキュメンタリー『ハイパーハードボイルドグルメリポート no vision』を配信中。

―上出さんが手がけた番組で、具体的な事例があれば教えてください。

上出:たとえば『ハイパー』は、カメラマンや台本はいらないんじゃないか? とか、ナレーションは本当に必要だったっけ? とか、そういうテレビ番組の「思い込み」を一つひとつ疑って壊していく作業を経てできた番組です。

もう1つ例を挙げると、『家、ついて行ってイイですか?』の特別編として、オナニーマシーン(1999年に結成された日本のパンクバンド)のボーカル・イノマーさんがガン闘病の末に亡くなった様子を撮影したドキュメンタリーを2021年1月に放送しました。

人が死ぬ瞬間の映像をテレビで放送することの是非についても、基本的にはみんな「いや、だめでしょ」と言うんですよね。でも実際に放送してみると、肯定的な意見が多かった。

『家、ついて行ってイイですか?』特別編の告知ツイート。リプライ欄には多数の反響が寄せられている

―Twitterのトレンドで「イノマー」が世界一になるほど話題にもなりました。

上出:つまり、ぼくらを縛っている「なんとなく」のルールに疑問を持つことが、人の心を強く動かすものをつくる出発点になりうるんです。「答えのない問い」や「クリエイティビティ」という言葉から最初に思うのは、そんなことですね。

「『 答えのない問い』を問うことは人間の役割だと思っている」(杉浦)

―杉浦さんは「答えのない問い」というものをどんなふうに捉えていらっしゃいますか?

杉浦:すでに何らかのルールがあり、「こうすれば最良である」ってことが決まっているなら、何も考えずにそれをひたすら繰り返せばいいだけですよね。そういう再生産は、人間がやらないほうが効率的なんじゃないかとも思っています。たとえばAIが代替するとか。

一方で、「答えのない問い」を問うことは人間の役割だと思っているんです。それは再生産ではない、革新的なものを生み出すために必要な作業なんです。

上出:なるほど。

杉浦太一(すぎうら たいち)

大学在学時にCINRAを創業し、2006年株式会社化、代表取締役に就任。「人に変化を、世界に想像力を」をミッションに、自社メディア『CINRA』の事業運営や、官公庁や地方自治体、大手企業のブランディングやマーケティングに従事。2020年、教育事業『Inspire High』を立ち上げ分社化。Business Insider主催の『BEYOND MILLENNIALS 2021』のCulture x Business部門でグランプリ受賞。第8期東京都文化政策部会専門委員。

杉浦:ぼくが関わっている「Inspire High」や「CINRA」も、結果があらかじめわかっていることを受け手に伝えるのではなく、未知の可能性が広がるような瞬間を伝えられたらと思っています。

Inspire Highは、中高生の参加者たちが「普通」だと信じている世界の「外側」を知っている人にガイドとして参加してもらい、両者に対話をしてもらっているんですよね。

その対話――ぼくらはセッションと呼んでいますが――が中高生の参加者に変化をもたらし、再生産の袋小路から抜け出すためのヒントになることがある。それが、「Inspire」という言葉に込めた思いです。

Inspire Highのガイドたち。上出遼平も名を連ねる

―逆に、再生産や「答えが用意された問い」について、上出さんはどうお考えですか?

上出:ぼくは社会における「バグ」に興味があるんですが、「バグ」は「正解」があるからこそ生まれます。つまり、「答えが用意された問い」こそが、バグを生んでいるとも言えるんですよね。

だから再生産や「答えが用意された問い」を全否定することは、本当は難しいのかもしれない。それに、みんなが再生産を放棄したら、あまりにもまとまりのない、無秩序な世界になってしまうかもしれない。変化と再生産のバランスを考えることは、社会を成立させるうえで、とても重要だと思っています。

Photo by Jezael Melgoza on Unsplash

「『 オルタナティブな正解』をパンクバンドに教えてもらった」(上出)

杉浦:上出さんが「バグ」や「ゆらぎ」に眼差しを向けるようになったきっかけは何だったんですか?

上出:自分に納得できない思春期を送っていたんです。そのときにパンクロックを聴いて、「金儲けなんてできないから知らない」「異性にモテないのはもう仕方ない」みたいな、諦観とも言える態度がすごくかっこよく見えた。新自由主義的グローバリゼーションの中では彼らの存在なんてまさにバグですよね。

思春期のぼくは、ヒットを飛ばして金を稼げばOKみたいな世間的な成功とは違う、「オルタナティブな正解」を彼らに教わったような気がしたんです。ちなみにその頃好きだったアーティストは、スターリンの遠藤ミチロウさん、The Clash、Ramones、あとはもちろんオナニーマシーン。

―当時の経験や思いが、現在の番組づくりと地続きになっているんですね。

上出:そうですね。でも、パンクバンドに感化されすぎたところもあって。彼らのことを知らなければ、もっとまっとうな社会人になっていたかもしれない(笑)。

「学校や家庭内での心理的安全性は大切。失敗したことも経験値になる」(杉浦)

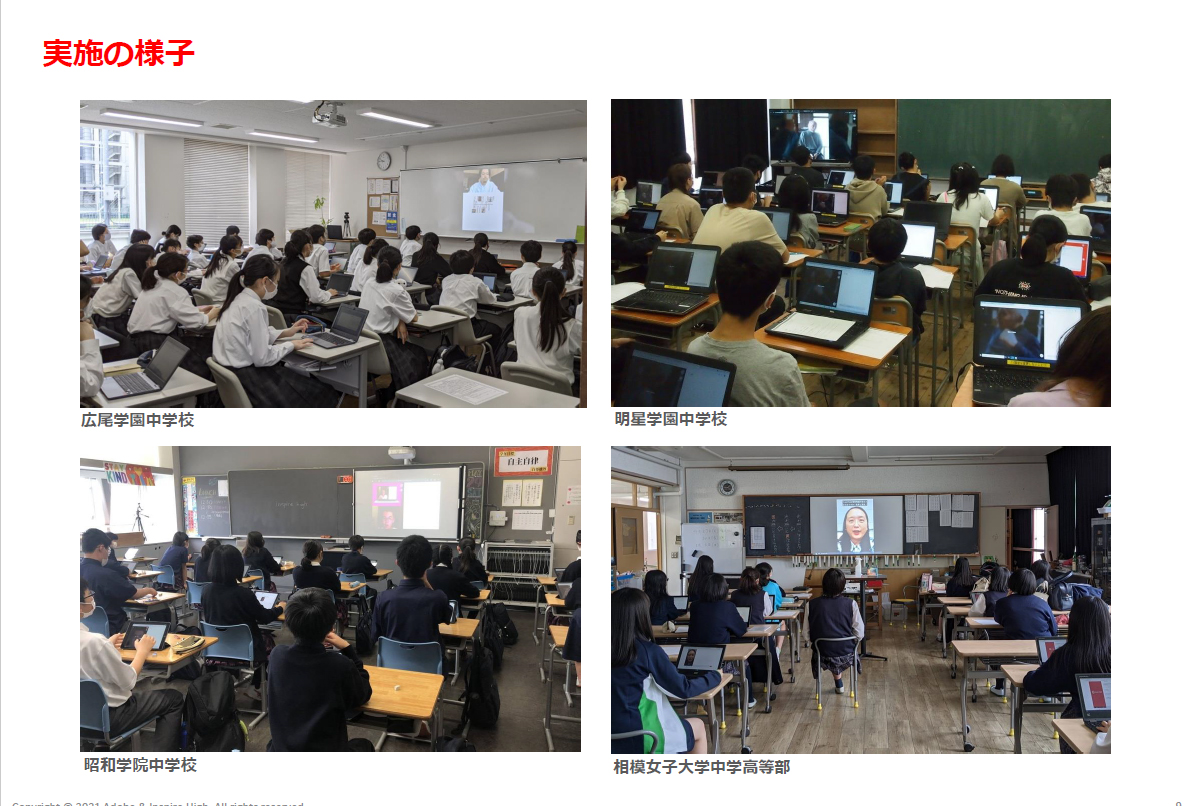

―Inspire Highとアドビは中高生を対象にして「クリエイティビティ」に関するアンケート調査を実施したと伺いました。これはどういったものだったのでしょうか?

杉浦:約3,500人の中高生たちにInspire Highのプログラムを2回ずつ受けてもらったあと、クリエイティビティに関する項目にどんな変化があるかを調査しました。そして、クリエイティビティに関する項目の数値が上昇した人がどんな生活環境、学習環境にあるのかを調べました。

Inspire Highのプログラムを実施する様子

―どんな結果だったんでしょうか?

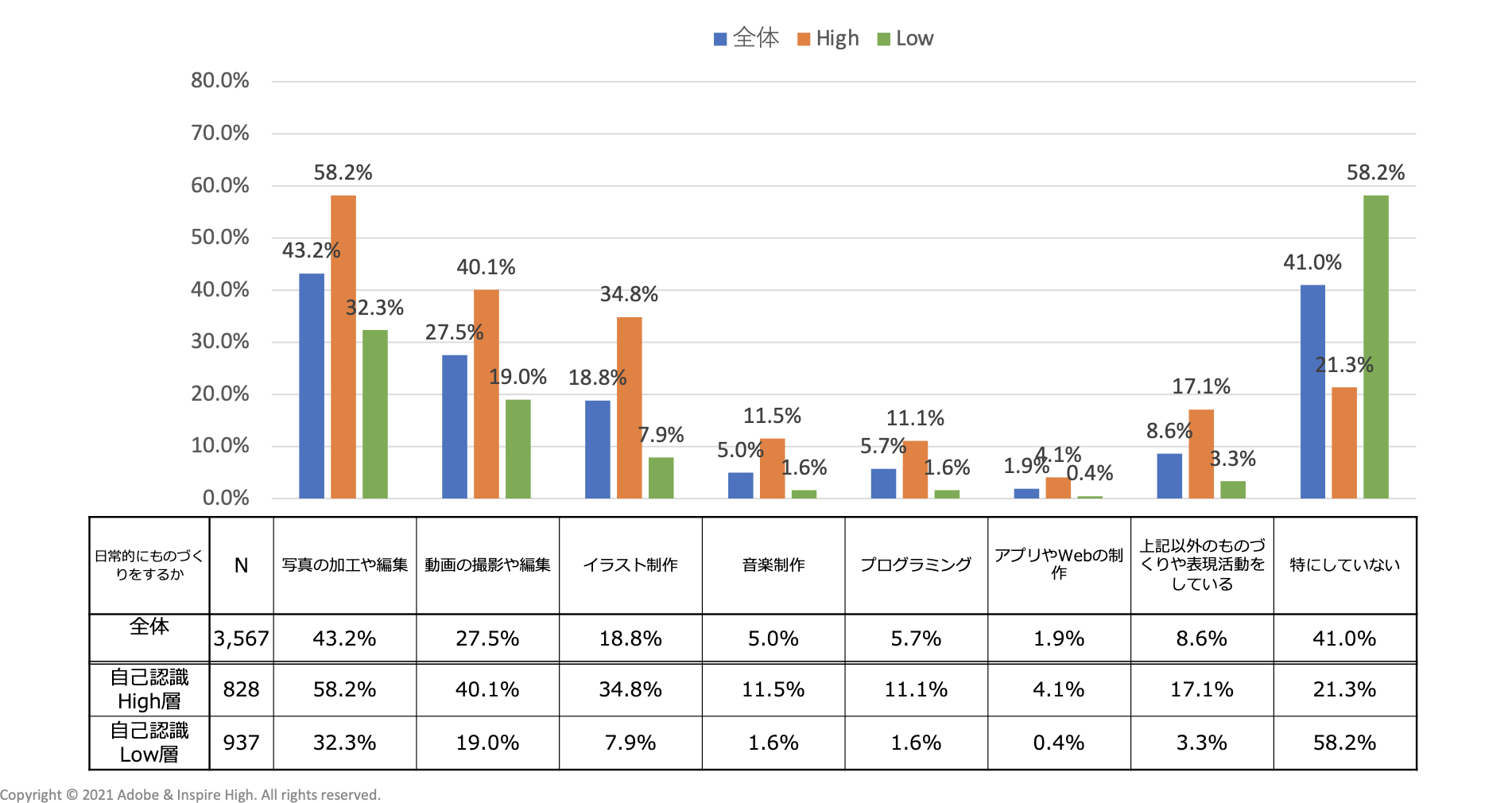

杉浦:自己評価が上昇した人たちの傾向として、日々、デジタルデバイスを使ってイラストを描いたり、動画編集していたりする人が多かったんです。つまり、普段からものづくり的なことをしている人は、自分の創造性を肯定的にとらえやすいのではないか、と考えられる。

Inspire Highのプログラムを全校2回、授業にて体験。体験前後において、創造力を問う7項目すべてにおいて値が上昇した

創造力の自己認識が高い中高生は、低い中高生と比較して、普段からものづくりに取り組んでいる傾向にある

―デジタルデバイスを使う人は、自己評価が上昇しやすいのでしょうか?

杉浦:必ずしもそうではないと思いますが、デジタルデバイスは、「できる」という感覚を手軽にもたらしてくれるものではあると考えています。

デジタルツールを使えば、自分の手だけではできなかったことが「できる」ようになる。そういう感覚は、個人の自己認識に非常に大きな影響を与えるのではないかと。

だからこそ、デジタルツールを「使いこなせる人」と「使いこなせない人」が二極化するのは、社会にとってすごくマイナスだと思っています。

上出:周囲からのリアクションも影響しますよね。自分が好きでやっていることを他者から肯定してもらえたか、否定されたかは、自信にいちばん関わってくると思います。

杉浦:そうですね。学校や家庭内で心理的安全性が担保されていることも大切だと思います。上出さんの場合、いかがでしたか?

上出:両親は、ぼくが何をやっても「いいね!」って感じで肯定してくれました。それはいまでも本当に感謝しています。

杉浦:まさにそこに心理的安全性があったんですね。

上出:父親が山に親しんでいたこともあって、幼少期には奥多摩の山地で遊び呆けてました。ナイフを渡されて木を削って遊んで、かあちゃんにトーテムポールだって言って枝をプレゼントしたりしてました。まだ、かあちゃん大事に持ってますね(笑)。

いまにして思えば、山のなかには答えが何ひとつ用意されてない。問いを自分で立てて、自分で解決していく遊びの場でした。そういったアンコントローラブルな空間に身を置くことができた経験は、自分にとっての財産ですね。

Photo by Imat Bagja Gumilar on Unsplash

―山での経験からどんなことを学びましたか?

上出:自然は他者であるということ、他者といかに向き合うべきか、ということ。他者をリスペクトすべき理由を学んだ経験でもありました。

山にこもって自然と触れ合っていると、自分の生きる力のなさ、一瞬で命を落としうる危険、そして「地球強いな!」って感覚を散々味わうことになる。どれだけぼくが苦しんでいても、誰かのせいにはできない。すべてぼく自身のせいなんです。「自分は弱い」という自覚があるからこそ、他の人に対してリスペクトする目線を持つことができる。

杉浦:アンコントローラブルな他者と出会う経験って大事ですよね。他者にいっぱい褒められればいいわけでもなくて、自分の思い通りにならなかったことや失敗したことも経験値になる。失敗してもいいんだ、と学ぶことも心理的安全性につながりますよね。

―今回の調査結果で印象に残った点は、ほかにありますか?

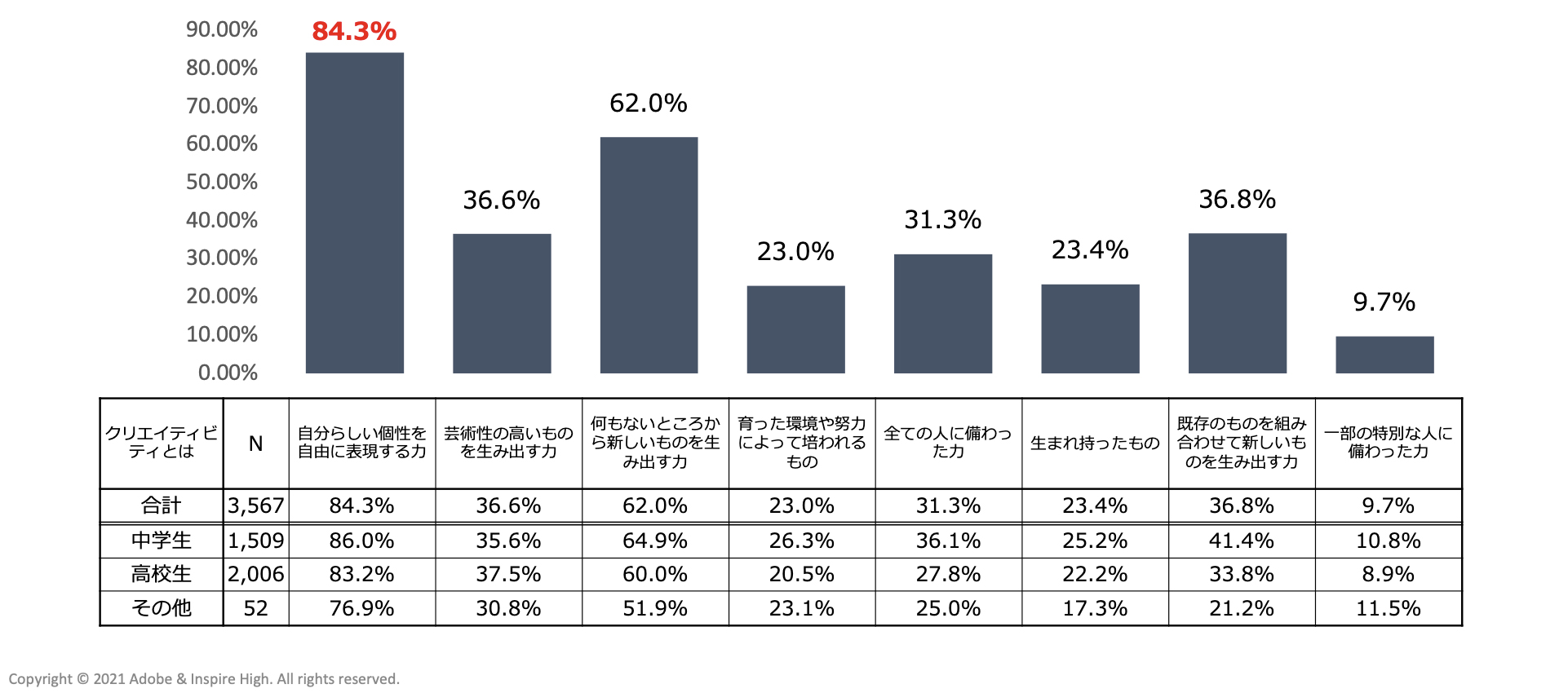

杉浦:「クリエイティビティとはどんな力か」という質問に対して、多くの中高生たちが「自分らしさを正しく表現する力」と答えていたのも印象に残りました。

自分がこうありたいって思ったことを選択し、実現できる社会が「いい社会」だとぼくは思っているのですが、そういった社会をつくるためには、表現する権利を誰にも邪魔されないことが前提条件として必要。これからの世界にとってはすごく重要な条件になるんじゃないでしょうか。

中高生の84.3%は、創造力を「自分らしい個性を表現する力」と考えている

そもそもの問いかけ。クリエイティビティって本当に必要?

上出:この対談でずっと気になっていたことを話していいですか?

―なんでしょうか?

上出:それは「クリエイティビティって本当に必要なの?」ってことです。この場では、それが「正解」であるという前提で話しているけれど、「なんで必要なの?」と思ったりもするんですよね。

―なるほど。そもそもの前提に対する疑問ですね。

Photo by Paul Volkmer on Unsplash

杉浦:その問いかけは重要ですね。この対談自体がありきたりな「問いがある答え」にならないようにするためにも。

―たしかに。杉浦さんはクリエイティビティがなぜ必要だと思いますか?

杉浦:ほとんどの人がどこかで「自分の生は特別である」という自覚を持ちたいんじゃないかと思っています。ほかでもない「私の人生」を実感するためにも、ある種のスキルとしてクリエイティビティが必要になってくる。自分がユニークな存在であることを認識するためにクリエイティビティが必要になってくるという考え方です。突き詰めていくと、種の保存や生殖本能にもつながっていくような話だと思います。

上出:ふむふむ。

杉浦:もう一つ大切なことが、自分がつらい状況に置かれたとき、あるいはもっとこうなりたいという欲求を持ったときに、そこから動き出すための力としてクリエイティビティが必要になるんじゃないかということです。どこかに向かうために必要な力として。

リスクを冒した「はぐれ羊」が群れ全体を救う?

―上出さんにとってのクリエイティビティとはなんでしょうか?

上出:さっきの話ともつながるんですが、「バグ」みたいなものですね。それが発明や革新を生むと信じている。

社会からの要請という意味で言えば、バグ的なものは、ある時代にはぜんぜん求められていなかったと思うんですよね。教育でも文化でも、人々を統率することに重きが置かれていた時代では。

しかし、ここ10数年の日本は経済的にも停滞していて、日本発の新技術が世界を席巻することも少なくなって、構築されたスキームからはみ出るためのバグが必要になってきている。それが現在の「クリエイティビティ=いいもの」という価値観につながっているんじゃないでしょうか。

杉浦:歴史という大きな枠組のなかで考えてみると、クリエイティビティを素晴らしいものとすることは、たしかに暫定的なのかもしれないですね。

―なるほど。ちなみに、上出さんが言う「バグ」とは具体的にどういった存在なんでしょうか? さきほどはパンクロッカーのことも「バグ」とおっしゃっていましたが……。

上出:たとえば、「はぐれ羊」ですね。遊牧民が飼っている羊の群れには、必ずはぐれるやつが出てくるんです。安全な群れからはぐれることは、生物としてものすごくリスキー。エネルギーを無駄に浪費するので、普通に考えたらありえない動きなんですよ。だけど、時折そいつが新しい草の餌場を発見する。リスクを冒したバグが発見した餌場が、群れ全体を救うわけですよ。

杉浦:それは面白い話ですね。

上出:ぼくは、そのはぐれ羊を産むための教育が必要だと思ってるんです。それはつまり、クリエイティビティをいかに向上させるか、ということなんですが。

ぼく自身がそのはぐれ羊になろうとしてがんばっているところもある。テレビ東京では、厄介なはぐれものとして後ろ指さされていますけどね(笑)。

Photo by Greg Willson on Unsplashh

上出:「クリエイティビティ」ってものについて、一つ忘れられないエピソードがありまして。

―どんなエピソードですか?

上出:第二次世界大戦後に捕虜となってシベリアに抑留された経験を持つおじいさんと話したときに、こんな話を教えてくれたんです。

極寒のシベリア収容所では、毎日の過酷な強制労働によって、日本人の捕虜がどんどん死んでしまう。筋骨隆々の男たちが力尽きてばたばたと倒れていく。そんな環境なので、仕事以外の時間は誰も口を開かなかったそうです。少しでもエネルギーを温存したくて。

でもあるとき、ある男が木を削りはじめた。つくっていたのはタバコを吸うためのパイプ。おじいさんは「こいつバカだな」と冷ややかな目で見ていたそうです。無駄な労力使いやがってと。

ところが同じ収容房の人たちが一斉に、男の真似をしてパイプづくりを始めた。パイプづくりブームが起こったんですね。それまで微動だにしなかった人たちが木を探して、削って、つくり始めたと。

杉浦:極限の環境下でもクリエイティビティが発揮される。もしかしたら、極限だからこそ、なのかもしれないけれど。

Photo by Markus Spiske on Unsplash

上出:ぼくがこの話を聞いて感じたのは、ものをつくるということ、限られた条件のなかで手を動かして、自分のオリジナルな何かをつくろうとする行為が、人間のプリミティブな喜びに深く関わっているということ。

だから、その源泉となるクリエイティビティが解放されていく世界というのは、暫定的かもしれないけれど、望ましいものだと思います。そしていつか世界のあり様が決定的に変わっていくことで、暫定的というエクスキューズを取り払える日が来るかもしれない。ぼくはそう思っています。

- サービス情報

-

Inspire High

Inspire High

世界中の創造力と自分をつなぐ、10代のためのEdTechプログラム。プログラムを通して、普段ふれあう機会の少ないアーティストや起業家、映画監督、漁師、科学者などクリエイティブに生きる大人たちと、答えのない問いについて考え、同世代で共有し合う双方向型のEdTechプログラム。学校向けに、総合的な探究の時間や特別活動、道徳、公共など幅広くEdTech教材として提供しており、2020年度においては、経済産業省が主導する「未来の教室」実証事業にも採択されています。

- フィードバック 39

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-