コミュニケーションの様式が変化している。コロナ禍で人と直接会う機会が減った一方で、デジタルデバイスを用いた対話の比重は増した。だが、それは五感を駆使したコミュニケーションが以前よりも減っているということでもある。そんな状況で、私たちはどのようにわかり合うことができるのだろうか?

そのヒントの一端を示してくれるのが、東京都渋谷公園通りギャラリーで開催中の展覧会『語りの複数性』だ。目の見えない人やろう者をはじめ、固有の感覚や経験に裏打ちされたさまざまな「語り」のあり方を提示する本展。出品作品たちは、言葉による「語り」以外の方法で他者と結びつく可能性を私たちに問いかけてくる。

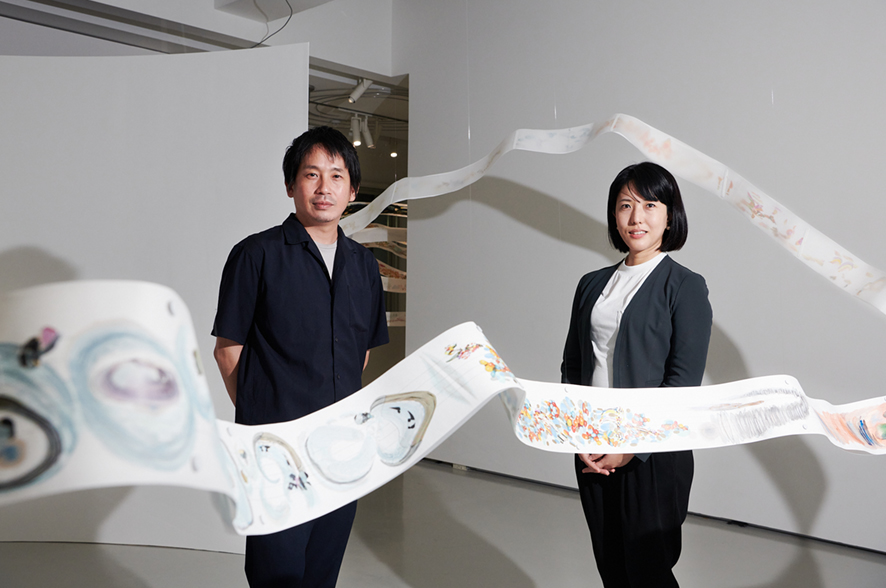

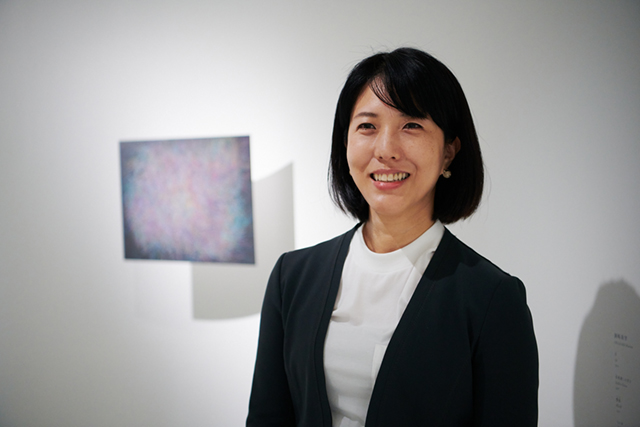

そうしたコミュニケーションの多様性をめぐって、本展の企画者であり、いわゆる障害のある人々とプロジェクトを共にしてきたキュレーターの田中みゆきと、カウンセリングの現場で数多くのクライアント(依頼者)と向き合ってきた臨床心理学者・東畑開人の対談をお届けしたい。田中のアテンドで展示を鑑賞したあと、二人の対話は「他者をわかること / わからないこと」や「共感」について、お互いの心を探り合うように始まった。

「主観」を他者と共有する作品を紹介

―東畑さんは展覧会をご覧になって、どんな感想を持ちましたか?

東畑:ずっと不思議な気持ちでしたね。「他者を理解する」という現象の不思議さを感じたというか。田中さんは、どうしてこういった展覧会をつくられたんですか?

東畑開人(とうはた かいと)

臨床心理学が専門で、関心は精神分析・医療人類学。十文字学園女子大学准教授。白金高輪カウンセリングルーム主宰。著書に『野の医者は笑う』『居るのはつらいよ』など。『大佛次郎論壇賞』『紀伊國屋じんぶん大賞』受賞。新刊は『心はどこへ消えた?』。

田中:私たちは人種や性別など属性で人を区別しがちですが、個別の身体が持つ感覚や経験、記憶はそれぞれの主観的な世界を構築していて、その主観は思いがけず他者とつながれる可能性を開いているのではないか、ということを提示したかったんです。

私自身の経験を交えてお話しすると、たとえば私は、目の見えない人の視覚情報を補助する「音声ガイド」を通して、目の見える人と見えない人がともにダンスを見ることで、ダンスの多様な見方を共有するプロジェクトを実施したり、ろう者とともに音声言語をもとにしない演劇をつくったりと、長年にわたっていわゆる「障害者」の方と協働してきました。

しかし私は、現時点では障害当事者ではない。だから障害当事者とまったく同じ立場に立つことはできないし、理解できないこともたくさんあるんですね。

田中みゆき(たなか みゆき)

キュレーター / プロデューサー。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマにカテゴリーにとらわれないプロジェクトを通して、表現の捉え方を当事者と共に再考する。『音で観るダンスのワークインプログレス』『オーディオゲームセンター』など。現在開催中の『ルール?展』ディレクターチームに参加。東京都渋谷公園通りギャラリー在職時に本展を企画。

―なるほど。それは難しい問題ですね。

田中:とても難しいです。たとえば、擬似的に障害当事者と同じ感覚になるために「目が見えない人を理解するために目隠しをしてみる」という方法もあるのですが、一定の意義はあると思うものの、目が見えない人たちが生きている日常をそれだけで本当にわかったつもりになるのは危険なことでもあります。

だから私は、「自分は障害当事者ではない」という認識を忘れずに、一瞬の共感だけで終わるのではなく、「見えるまま、見えない人のことを思い続けること」の可能性も大事にしたいと思っています。

―生きている日常が異なっていたり、環境が違っていたりすることを前提に、理解し合うことを目指す。

田中:そうですね。本当の意味での他者との共存は、そのような継続の上に成り立つものなんじゃないかと思っています。この展覧会ではそんなことを意識しながら、主観的な感覚や経験を、さまざまな表現によって他者と共有しようとしている作品を紹介しています。

外のディスプレイには大森克己『心眼 柳家権太楼』の大判プリントを展示している

会場構成は建築家の中山英之が担当した

カウンセリング中の「わかる・わからない」の体験

東畑:他者同士がどうやって理解し合うのか、ぼくもカウンセラーという仕事を通して、日々考え続けている問題なのですが、ヒントをもらったのは、川内倫子さんの展示作品のなかで出会った「光の文法」という印象的な表現です。

―川内さんの展示では、目が見える人と見えない人が集まって、川内さんの写真絵本『はじまりのひ』の読書会を行なった様子が紹介されています。「光の文法」はその読書会に参加された、目の見えない方による文章のなかの言葉ですね。

写真絵本『はじまりのひ』読書会 展示風景 画像提供:東京都渋谷公園通りギャラリー 撮影:木奥惠三

東畑:そう。その作品を見ながら、カウンセリング中に起きる「わかる・わからない」の体験について考えていました。クライアントと話していて、お互い同じ「日本語」を使っているのに、相手が何を言いたいのか、よくわからなくなることがあるんですね。

単語一つひとつの意味はわかるし、語られているエピソードの中身はもちろんわかる。だけど、そのエピソードが置かれている脈絡がわからなくては、相手が何の話をしているかがわからなくなる。混乱する瞬間です。

でも、ふとした瞬間に「ああ、この人は悲しかったんだ」とか「怒っていたんだ」と、ハッと気づきます。「わかる」が突然、もたらされる。

川内倫子の作品。同じ展示室内には、目の見えない人が写真絵本の世界を表現する試みも展示されている

写真絵本『はじまりのひ』読書会 展示風景 画像提供:東京都渋谷公園通りギャラリー 撮影:木奥惠三

―それと「光の文法」という言葉はどのように関係するのでしょうか?

東畑:たとえば「見る」という行為は、光を介して世界を把握すること、つまり「光の文法」によってなされていることと言えます。これに対して、「見えない」という状態は「光の文法」が機能しておらず、ほかの文法――そうだな、たとえば「皮膚の文法」が使われていることとしましょう。

だけど、目が見える人同士のコミュニケーションでも、実は「皮膚の文法」が使われていることがしばしばあると思うんです。だけど、あまりに「光の文法」に慣れすぎているから、そちらでなされているコミュニケーションに気づきにくい。

カウンセリング室で起こっていることも同じだと思うんです。クライアントは同時に複数の文法を使いながら、コミュニケーションを行なっている。たとえば、「忙しい一週間でした」という言葉は、多忙を伝えると同時に、虚しさを伝えているかもしれない。ですから、話を聞くとは、複数の文法の間を行き来することです。「わからない」と思うタイミングとは、別の文法へと移行するよう促されているタイミングだと思います。

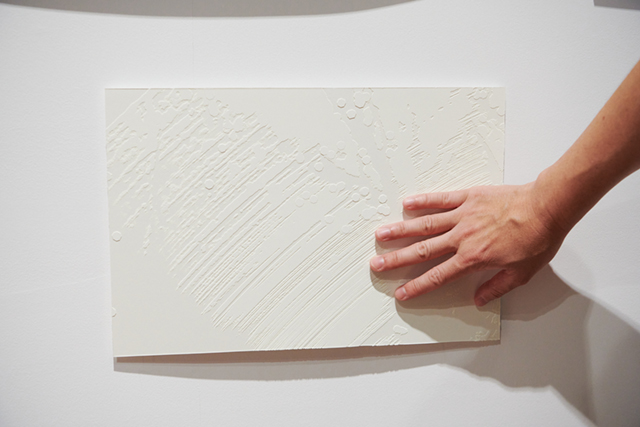

触図をさわることによって川内倫子の写真作品を触覚で感じることもできる

「無意識」は隠されているのではなく、目の前の世界にある

―東畑さんの著書『居るのはつらいよ』では、主人公の心理士がセラピーを受けるデイケア入居者の隣にただ座っていたり、喫煙室で無言でタバコを吸ったりと、ただ一緒に「居る」ことで心が通じ合っていく様子が描かれています。

一方で、カウンセリングやセラピーは言葉によるコミュニケーションがベースですよね。「語り」を介してわかり合おうとすることについては、どう思われていますか?

東畑:言葉は不自由な乗り物です。形になっていないものを乗せることができない。特に、傷ついていること、まだ激しい痛みがあることは、多くの場合、語ることができない。すると、本人自身も、語られるべきこと、聞かれるべきことがあることを見失ってしまう。そういうことがよくあります。これをたとえば、「無意識」と呼んだりする。精神分析の言葉ですね。

「無意識」って、一般的には「意識の下に隠されているもの」というイメージがありますよね。でも、本当はそうじゃない。

―どういうことでしょうか?

東畑:たとえば、いまこうやって田中さんといろいろとお話ししていますが、同時に、ここにはある雰囲気があります。リラックスしているとか、ピリピリしているとか。言葉とは違うところで、コミュニケーションがなされているわけです。そういった雰囲気として感じられるものにこそ、無意識が込められているのだとぼくは考えています。しかし、それは「なんかピリピリしているな」という言葉にはなっても、その中身がなんであるのかを言語化するのはとても難しい。

―なるほど。ほかの例があれば教えてください。

東畑:そうですね、たとえば夫婦で喧嘩まではいかないけれど、相手が怒っている雰囲気で、「どうしたの?」と聞いても、「何もないよ」と答えが返ってくることってありますよね(笑)。

で、この場合、怒っている人自身が何に怒っているのかもわからないし、言語化することもできない、そしてそのことが相手にも伝わらないという状況に対してもイライラが募る。

イライラの中身、その「何か」が、語りという乗り物に乗れるようになるには、時間をかけないといけない。不定形のスライムみたいなものが、はっきりとしたかたちになるには時間が必要です。

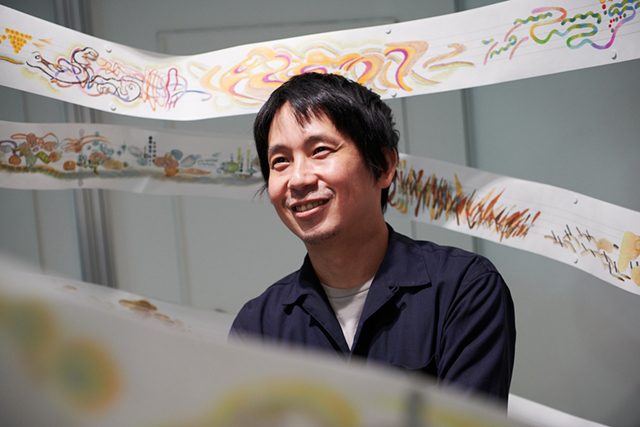

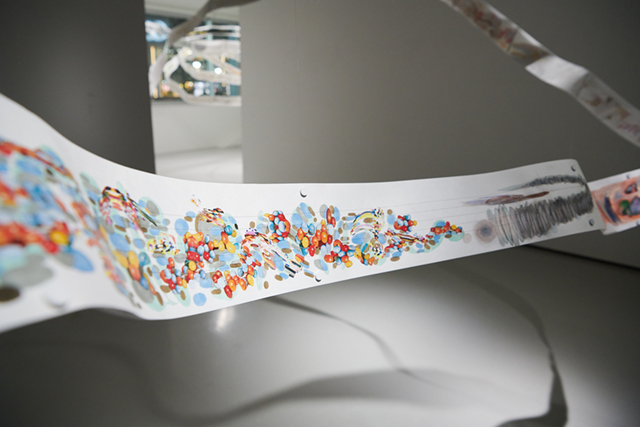

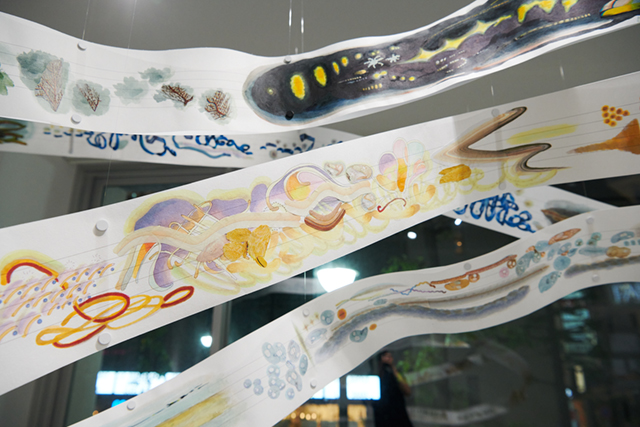

たとえば、この展覧会でも生活音や音楽などを聴いたときに浮かぶ色や形を五線譜の帯に記録した、小林紗織さんによる「スコアドローイング」の作品がありました。この作品はおそらく日常生活の裏で流れているスライムをかたちにして、伝えようとしているんだと感じました。まさにそこにあるのだけど、かたちになっていない無意識ですね。

小林紗織の作品。サニーデイ・サービスやフィッシュマンズの楽曲を聴いたときや、夜の部屋の音など日常の中で心を動かされた音が絵やコラージュで記録されている

2種類の「共感」と、ネガティブ・ケイパビリティー

―心理学の視点からアート作品を見ると、いろいろなことに気付かされますね。

田中:そうですね。たとえば心理学の用語である「ネガティブ・ケイパビリティー(わからないことを持ちこたえる力)」は、この展示を読み解くうえで重要な概念の一つだと思っていますが、東畑さんはどう思われますか?

東畑:たとえば、赤ちゃんが毎日夜泣きしたとします。親も睡眠不足が続いたら、いつかはイラッとしますよね。

そのときに、すぐ「うるさい!」と返すんじゃなくて、その感情をちょっと置いておく。すると最初のイラッとした気持ちが消化されて、「おっぱいが飲みたかったんだね」「おむつが汚れてたんだね」と冷静に対処することができる。これがネガティブ・ケイパビリティーです。

つまりネガティブ・ケイパビリティーというのは、ディスコミュニケーションのなかから、もう一度コミュニケーションを生み出す力なんですよ。

―不快な気持ちや居心地の悪さをグッと飲み込みつつ、コミュニケーションをあきらめないことが大切。

東畑:そうですね。他者同士の理解は「ディスコミニュケーションをディスコミニュケーションとして共有すること」からしか始まらない、とぼくは思います。つまり、「私たちはいま、すれ違っている、わかりあえていない」と宣言することですね。もちろん、それを共有したからといって、すぐに理解し合えるわけではない。だけど、そう宣言しないと、理解に向けて時間をかけることもできません。

田中:今回の展示では、まさにそういうコミュニケーションを誘発する作品を紹介したかったんです。いろんな「共感」のかたちが世の中にはあると思います。

東畑:「共感」には「早い共感」と「遅い共感」の2種類がありますよね。

「早い共感」は、SNSで「いいね!」を押したくなるような、瞬発力のある共感。これは遠くまで届く力があるものの、持続力があまりない。一過性で終わってしまうことがしばしばある。

田中さんがおっしゃっているのは、おそらく「遅い共感」のほうですよね。近くの人のことしかわからないし、時間がかかる。だけど、それは人と人を深く結びつける共感です。いわゆる「雨降って地固まる」ときには遅い共感が機能しています。地が固まるには時間が必要なわけです。

川内倫子さんの読書会がすごくいい試みだと感じたのは、目の見えない人と見える人が時間をかけて話し合うことによって、経験の違いや共有していない部分をお互いに見つけられることです。私とあなたは違う。これが遅い共感の出発点ですが、そういうことを発見してくれるのが、アートの一つの役割なのかもしれないと、この展示を見て思いました。

川内倫子の写真作品を読書会に参加した目の見えない藤本昌宏が触覚で再現した作品。さわるとどんな感じ?

「質感=テクスチャー」こそが、共感を育む

―そもそも「共感」とは何でしょうか?

東畑:共感とは「他者に見えている世界を感じること」だと言えます。ただ、意味がわからないですよね(笑)カウンセリングのトレーニングでも、初めに「共感が大事です」と言われるんですが、共感しているかどうかなんて、基準もないし、誰にも判断できません。それでも、ときどき、この人には世界がこう見えていたんだと実感できることは実際にあります。

―詳しく教えてください。

東畑:プライバシーがあるので実際の話はできないのですが、たとえばあるクライアントとトラウマについて話し合っていたとします。その人が家族にされていたことを語る。それが痛ましいことまではわかるのだけど、それがどう痛ましいのか想像しきれません。だから、苦しい話が語られているのに、その人は孤独なままです。

しかしあるとき、そのクライアントが「ボロボロの体の人たちが自分を取り囲んできて、自分を閉じ込めて何かしようとする」という夢を語ってくれる。そんな怖い夢を見たのだと。

これって意味はわからないんだけど、めちゃ怖くて、めちゃ気持ち悪くて、めちゃヤバいという質感は伝わってきますよね。すると、以前語られていた家族の話の怖さや、その人が社会をひどく恐れていたことのディテールが少しわかります。「この人はこういうふうに他者や世界を体験していたのか」というのがわかるんです。

山本高之『悪夢の続き』(2020年)。一人が悪夢について語り、もう一人がその夢の続きを考えて語る様子を撮影している

―「共感」するためには、その人が感じている世界のディテール、質感を感じることが大事というか……。

東畑:そう。「ディテール」「質感」の共有こそが、「共感」を生むのだと思います。質感こそが、その人の「文法」を気づかせてくれる。

田中:ああ、すごくよくわかります。目の見えない方と何かを共有するときに一番難しいのが「質感」なんですよね。

目の見えない人とご飯を食べに行くと、店内の音や机の手触りなど、視覚とは別の、複数の回路から店の雰囲気を把握していて、私以上にその「質感」をつかんでいたりします。

私たちにも本当はそういう感覚があるはずなのに、つい視覚を優先してしまう。他の「文法」を使用する回路が閉じてしまっていると感じるんです。私はその可能性を開きたい。そしてそれは、芸術が持っている可能性でもあると思っています。

孤独死した人の部屋をミニチュア化、複数の人格が描いた絵……さまざまな「質感」のあり方

―「質感」を意識して展示作品を見ると、新たな発見があります。

田中:そうですね。孤独死した人たちの部屋をミニチュアで表現した小島美羽さんの作品は、すごくディテールが細かくつくられています。

この作品は、小島さんが目撃してきたさまざまな部屋の特徴が、小島さんの感覚を通して再構成された、一種のフィクションでもあるんですね。

東畑さんは小島さんの作品からどんなことを感じられましたか?

小島美羽『ごみ屋敷』(2017年)。遺品整理クリーンサービス会社で働く小島は、遺品整理やゴミ屋敷の清掃、孤独死などの現場の特殊清掃に従事している

東畑:おそらく孤独死の現場って、生々しすぎて直視することができないものだと思うんです。ぼくらは傷を直視することが難しい。でも、小島さんの感性というフィルターをとおしてミニチュアにすることで、その生々しさが独自の質感に整えられている。実際の現場にあったはずの生々しい痛みが和らげられて、見ることができるものへと変形されている。

小島美羽『終の棲家』(2019年)

東畑:生々しさをコーティングするって、心にとって大事なことなんです。心をむき出しにして痛みをさらすことが必要な場面もありますが、やっぱりそればかりでは苦しい。コーティングをすることで、心を守るとともに、表現というかたちで他者に伝えることもできる。

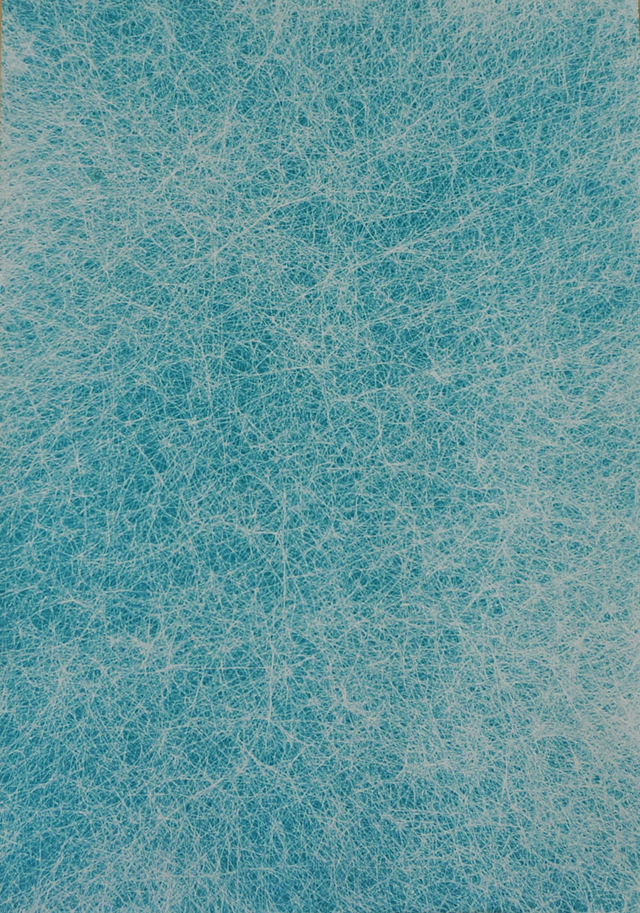

田中:岡崎莉望さん(崎は立へんのさき)もとても興味深いつくり方をされています。 じつは今回展示している作品は、彼女のなかにあるという複数の人格がそれぞれ描いたものなんです。

岡崎莉望の作品。3つの出品作品は、岡崎のそれぞれ異なる人格が描いたもの

東畑:岡崎さんの作品からは、溢れてくる生々しくてむき出しのものを覆っていくプロセスを感じました。生傷にかさぶたを作っていく行為としての創作です。小学生のときにノートに意味のない文様を描いていたことは誰にでもあると思うけど、あれはまさに心を覆っていく作業です。

田中:なるほど、面白いですね。描くこと、つくることは「質感を整える」ことでもあるんですね。

岡崎莉望『目』(2014年)

コロナ禍の「孤独」といかに向き合うか

―最近はコロナ禍の影響で、コミュニケーションにも大きな変化がありました。

田中:この展覧会はコロナの影響で開催を延期したこともあって、いまの社会状況に対する想いも込めています。それは「孤独をどう扱うか?」という問いです。

展示されている作品は、どれも孤独な主観から始まる世界を表現しています。私たち誰もが孤独な時間を過ごすなか、同じ孤独にいる他者の世界にどのように手を伸ばすことができるのか、考える機会になればと思いました。

東畑:他人を理解するとは、他人の孤独を理解することにほかなりません。すれ違ったり、摩擦を起こしたりしながら、そのすれ違いや摩擦について話し合っていくことで、これまではわからなかったその人の世界の「質感」にかすかに触れることができます。そのとき、「この人はこんな世界を生きてたのか」とぼくらは驚きます。その驚きこそが、ぼくらがコミュニケーションに少しだけ成功したことの証です。

この展覧会は、そんなコミュニケーションのあり方にあらためて気付かせてくれるものでした。

- イベント情報

-

『語りの複数性』

『語りの複数性』

2021年10月9日(土)~12月26日(日)

会場:東京都渋谷公園通りギャラリー 展示室1、2および交流スペース

時間:11:00~19:00

休館日:月曜

参加作家:

大森克己

岡崎莉望

川内倫子

小島美羽

小林紗織

百瀬文

山崎阿弥

山本高之

料金:無料

- プロフィール

-

- 東畑開人 (とうはた かいと)

-

臨床心理学が専門で、関心は精神分析・医療人類学。十文字学園女子大学准教授。白金高輪カウンセリングルーム主宰。著書に『野の医者は笑う』『居るのはつらいよ』など。『大佛次郎論壇賞』『紀伊國屋じんぶん大賞』受賞。新刊は『心はどこへ消えた?』。

- 田中みゆき (たなか みゆき)

-

キュレーター / プロデューサー。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマにカテゴリーにとらわれないプロジェクトを通して、表現の捉え方を当事者と共に再考する。『音で観るダンスのワークインプログレス』『オーディオゲームセンター』など。現在開催中の『ルール?展』ディレクターチームに参加。東京都渋谷公園通りギャラリー在職時に本展を企画。

- フィードバック 60

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-