長引くコロナ禍、私たちの日常や価値観は大きく変わった。非日常だったはずの「ウイルスに脅かされる世界」は時間とともに最適化され、私たちは慣れ、いつしかそれは日常へと変わっていった。そんな世界の変化、「非日常が日常化した世界」を描き続けてきたのが、漫画家の浅野いにおだ。

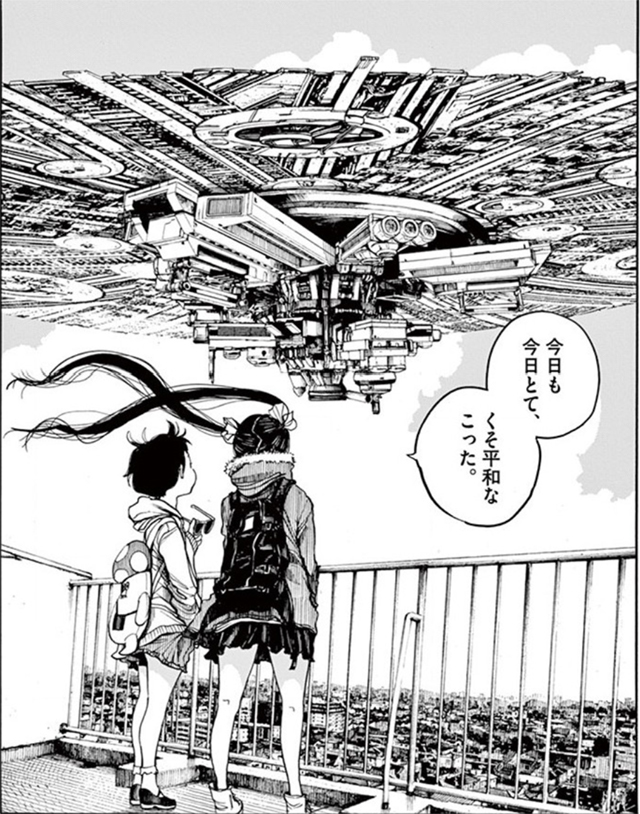

浅野が2014年から連載する『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』(以下、『デデデデ』)では、地球外から侵略者が襲来し、東京に大きな被害をもたらした「8.31」から3年後の世界を描いている。侵略者の母艦は渋谷の上空に浮かんだままだが、人々はいつしかそれを日常の一部として受け入れ、少しの不安を抱きつつも基本的には平穏に暮らしている。その状況は、どこかコロナ禍を生きる私たちの境遇と重なるところがある。

非日常が日常化した世界。そこで生じるさまざまな変化や新しい価値観と、私たちはどう向き合えばいいのか。『デデデデ』を通じて浅野が伝えようとしていること、また、コロナによって浅野自身に起こった変化について問うことで、あらためて考えてみたい。

浅野いにお(あさの いにお)

1980年生まれ、茨城県出身。1998年漫画家デビュー。主な作品に『ソラニン』『おやすみプンプン』『うみべの女の子』など。現在「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)にて『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』を連載中。2020年、同作で第66回小学館漫画賞一般向け部門を受賞。

非日常を忘れてしまうことも、人間に必要な能力

―コロナ禍によって、浅野さんの働き方に変化はありましたか?

浅野:コロナ前は、アシスタントもこの仕事場に集まって作業をしていましたが、コロナ禍以降は完全にリモートワークになりました。これは、コロナ収束後も続けようと思っています。スタッフも自宅で作業できたほうがラクだと思うし、ぼく自身もスタッフのいない空間で一人過ごす生活に体が最適化されてしまったので。

これを言うと怠け者っぽいですけど、ぼくは仕事中によく寝落ちしてしまうんですよね。それでもスタッフがいるときは頑張って耐えていたんですけど、いまは眠くなったらすぐ横になっています。

自分の都合のいいように時間を使えるのは、本当にラクですね。狭いワンルームで、一人で漫画を描いていた新人のころに戻ったような感覚です。一人で描く時期も長かったので、本来自分が描きやすかった状態に戻ったという感じです。

―久しぶりに一人に戻ったことで、心境の変化などはありましたか?

浅野:人との直接的な交流が減ったことで、以前よりも自分自身のことを考えるようになった気がします。コロナ前は「他人から見られたときの自分」という視点だったんですよね。いまはほぼ一人でいて他人の目を意識することがなくなったからか、純粋に自分の内面と向き合う時間が増えました。

自分はこの先どんなふうになりたいのか、このままの生活を続けたらどんな老後になるのか、みたいなことを考える時間が増えたと思います。

―『デデデデ』では、侵略者の襲来直後はパニックに陥った人々も、3年も経過すれば空に円盤が浮かぶ風景や、たまに起こる戦闘にもすっかり慣れてしまっている。つまり、非日常が日常化しています。それは、現在のコロナ禍の世界にどこか似通っているように感じました。

『デデデデ』の一コマ。渋谷の上空に浮かぶ母艦 ©浅野いにお / 小学館

浅野:あまり時間を置かず(平常な状態に)戻ってしまうことに対して問題意識を持つ人も、もちろんいると思います。『デデデデ』の連載が始まったのは2014年で、当時、東日本大震災からまだ3年というなかでも、震災に対する意識は相当薄れていたと記憶していて、だからこそ描けたというところもある。震災直後だったら、きっと不謹慎と言われていたでしょうから。

ただ、そうやって「忘れること」も人のたくましさというか、必要な能力だと思うんですよね。

―災害の記憶を風化させず、教訓を伝え続けることは大事です。一方で、いつまでも不安や緊張感を抱えたまま過ごすのも、なかなか難しいですよね。

浅野:そうですね。それに、危機感をなくして呑気に見えるような人たちも、もしかしたらあえてそういう振る舞いをしているのかもしれない、とも思ったんです。「なんでもないよ」って楽観的に振る舞うのは、周囲の人をいたずらに不安にさせないための「気遣い」の可能性もありますよね。でも、そういう思いやりって、あまり作品として拾われることはないような気がします。

『デデデデ』は、そうしたあまり気づかれず、作品として取り上げられにくい人たちをメインキャラクターとして描きたいという気持ちからできました。主人公たちは作中で誰よりも能天気に見える振る舞いをしていますが、周りへの配慮があったうえでの行動なんですよね。どんなに厳しい状況でも、そんなふうに日常を思い出させてくれる存在って絶対に必要なんじゃないかと思って。

『デデデデ』の一コマ。主人公の凰蘭 ©浅野いにお / 小学館

大きな危機は、人の価値観や本性を露わにする

―浅野さんご自身は、そうした厳しい状況に陥ったとき、どうありたいと考えていますか?

浅野:ぼく自身は震災後もコロナ禍でも、なるべく「ふつうでいる」ことを心がけていました。無関心なわけじゃないけど、あまり大騒ぎをしないことが自分の役割だと思って。だから、とくに何かを発信することもなかったです。それが『デデデデ』の主人公たちのスタンスにも反映されているのだと思います。

もちろんそれだけが正解というわけではなく、大きな危機をきっかけに、いわゆる「意識の高い人間」に激変した人もいれば、その瞬間だけ大騒ぎしてすぐに忘れてしまう人がいたっていい。そういうときに、人の価値観とか本性みたいなものが露わになって、場合によっては分断が起きて、いまに至っているのだと思います。「人の本性があらわれる」ということに、当時すごく関心がありました。

何かを否定したいとか優劣をつけたいわけではないんですよね。バリエーションとしてそれぞれあるなかで、ぼくがそのときとった行動は、なるべく「ふつうでいること」だったんです。

―浅野さんのようにいつでもフラットな気持ちでいるためには、どんな考え方が必要でしょうか?

浅野:なんだろう……、人生には「どんな最悪なことも起こり得る」と想定しておくことですかね。ぼく自身はつねにそう思いながら生きているし、そこであまり慌てても仕方ないのかなと思う。

たとえば東京にゴジラが現れたとします。大慌てで逃げた人のほうにゴジラが向かってくるかもしれないし、「いや、こういうときはジっとしていたほうがいいんだ」って動かない人のほうが踏み潰されるかもしれない。自分の力でどうにもならないときの振る舞い方の正解って、本当にわからないです。

まあ、ただぼくはめちゃくちゃ運が悪いので、どんな行動をとったとしてもゴジラはぼくのところに来ると思います……(笑)。どうせそうなるなら、べつに慌てることもないというか、普通にしていればいいのかなと。

自分と考えが合わなくても、すべてに苛立つ必要はない

―コロナ禍の世界では「ニューノーマル」と呼ばれるような、新しい価値観や生活様式が提唱されました。しかし、「ルール」に縛られるあまり「自粛警察」「マスク警察」のような人が現れたりと、社会の監視が強まった傾向もあります。このことについて、浅野さんご自身はどう感じますか?

浅野:なかなか難しい質問ですが、ぼく自身は新しい社会の価値観に合わせることを心がけています。自分にとっては不合理なことでも、それを当たり前に信じている人たちもたくさんいる。そういう前提のもと、その時々で平均化されたルールを守りながら生きています。

もし、その価値観があまりにも不合理だと感じたり、新しいルールを破ってまでやりたいことがあった場合には、いったん冷静に考えてみます。考えた結果、それでも絶対に必要なことであれば貫くという感じですかね。もちろん、人に迷惑をかけない範囲で。

―たとえば、どんなことが不合理だと感じますか?

浅野:たとえばマスクにしても、人と一切接触しないような場所でも絶対に着用しなきゃいけないと言われたら、やや納得できないところはあります。実家の母は、人がほとんどいない近所の道を散歩するときでも「万が一、誰かとすれ違って何か言われたら嫌だから」という理由でマスクをしているみたいなのですが、正直それって意味あるのかなとも思ったりしますね。

―もはや、ルールのためのルールになってしまっている気がします。

浅野:ただ、それを「不合理で愚かな考え方だ」と切り捨てず、「ひとつのおもしろい価値観」として受け止めればストレスもかからない。自分の考えと合わないからといって、すべてに苛立つ必要はないんじゃないかなと思います。ぼく自身も、人から見たら不合理な部分はたくさんあるでしょうし。

マスクについても個人的にはあまり好きではないけど、新しいファッションの一部くらいの感覚でとらえるようにしています。そんなふうに、なるべく前向きに受け取ったほうが、人生楽しいと思いますね。

コロナ禍を経て描きたくなった「中年の物語」

―自分自身と向き合う時間が増えたということですが、一人で仕事をする時間が多くなったなかで、仕事場の環境への意識の変化はありましたか?

浅野:もともと仕事とプライベートを分けない生活をしていたのですが、ここ数年はプライベートな時間をある程度確保しようとしていたんです。でもコロナ禍になって、一人の時間が増えたなかで、やっぱり仕事と自分はイコールなんだと再確認しました。だから、今後の自分を考えるイコール、どんな仕事をしたいか、ということなんですよね。

他人の評価を気にせず、自分が描きたい作品を描くための残り時間もそんなに多くないとして、そのなかで「なにができるか」を考えることが増えました。なので、とにかく仕事に打ち込める空間をつくりたいって思って、作業スペースを広くしたり、壁紙をエコカラット(調湿、脱臭、有害物質の低減に優れたLIXILの壁材)に変えたり、手の届く位置に必要なものを置くようなレイアウトにしたりしています。

作業部屋の様子。コロナ禍になって、奥の作業スペースを広くレイアウトチェンジし、壁紙もエコカラットに張り替えた

作業スペースには、仕事のアイテムだけでなく、趣味の楽器や音楽機材も。飼い猫の闇(やみ)ちゃんとともに

浅野:自分のことを考える時間が増えた結果、今後描きたいテーマも、なんとなく見えてきていて。

―どんなテーマでしょうか?

浅野:コロナが収束後もオンラインが主流になって、あまり人と密に関わらない状況が続いた先にどんな人生が待っているのか。そんなぼくみたいな中年が増えると最終的にどんな社会に落ち着くのか。そんなテーマで、ぼくのような中年世代の「コロナ後の人生」を描いてみたい。これまでのような若者のエモい恋愛とかではなくて、おっさんの物語を描きたいです。まあ、おっさんが主人公の漫画って、ぜんぜんウケないんですけどね(笑)。

―浅野さんとともに年齢を重ねてきたファンからすると、ぜひとも読みたいテーマだと思います。

浅野:実際に人口比率で見ても中年はたくさんいますからね。エンタメってどうしても若者が主人公になりがちで、中年に物語的な魅力を感じる人は少ない。仕方ないと思う一方で、世の中には中年がたくさんいるのに、それを描かないのは違うと思うので。引きのない難しい題材をちゃんと描くには技量が必要なので、自分が今後そこに挑戦するのはありなのかなと思います。

―年齢やキャリアを重ねるにつれ、描きたいものも変化してきたと。

浅野:そうですね。ぼくが好きな漫画家って、年齢とともに作品も「老けて」いくんです。それって自然なことだと思うし、作家と自分が同じ歩幅で歩いてきたことを実感できて嬉しくなる。だから、自分もそういう漫画家になれたらいいなと思います。

LIXIL「PEOPLE & WALLS MAGAZINE」では、本記事の続きを掲載しています。

- プロジェクト情報

-

LIXIL「PEOPLE & WALLS MAGAZINE」

LIXIL「PEOPLE & WALLS MAGAZINE」

壁は間取りをつくるためのものだけではなく、空間をつくり、空気感を彩る大切な存在。そのなかでインテリアや照明が溶け込み、人へのインスピレーションを与えてくれる。

LIXIL「PEOPLE & WALLS MAGAZINE」とCINRAがコラボし7名のアーティストにインタビューを行う連載企画を経て、今回はその内の2名のアーティストが実際にご自身の空間にエコカラットを導入。第二弾企画として、エコカラットのある、その人の生活と価値観を反映する「空間」と「クリエイティビティー」についてお話しを伺います。公式サイトでは、本記事の続きを掲載しています。

- プロフィール

-

- 浅野いにお (あさの いにお)

-

1980年生まれ、茨城県出身。1998年漫画家デビュー。主な作品に『ソラニン』『おやすみプンプン』『うみべの女の子』など。現在「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)にて『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』を連載中。2020年、同作で第66回小学館漫画賞一般向け部門を受賞。

- フィードバック 55

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-