イム・デヒョン監督の『ユンヒへ』は、これまで韓国ではあまり正面から描かれてこなかったという中年女性の同性愛と彼女たちの経験を描いた作品だ。2020年の『コリアン・シネマ・ウィーク』で日本に紹介されると静かな話題を呼び、2022年1月、日本でも劇場公開されることとなった。

韓国の地方都市で娘のセボムと暮らすシングルマザーのユンヒ(キム・ヒエ)と、小樽で伯母のマサコと暮らす日本人女性ジュン(中村優子)の20年越しの再会──現在35歳のイム・デヒョン監督は本作に寄せたコメントで「男性中心的な社会秩序が強固に成立した国で生きてきたという点」で日本と韓国の女性には共通点があり、本作では「東アジアの女性たちが互いに連帯し、愛を分かち合う姿を見せたかった」と語る。

違う人生を生きるふたりの女性の愛を丁寧に描いた本作は、どのように生まれたのか? フェミニストを公言するイム監督に、自身より少し年上の世代の性的マイノリティーにフォーカスした理由や、本作の根底にあるフェミニズムの考え、また変化の速い韓国社会の現状について話を聞いた。

※本記事には一部本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

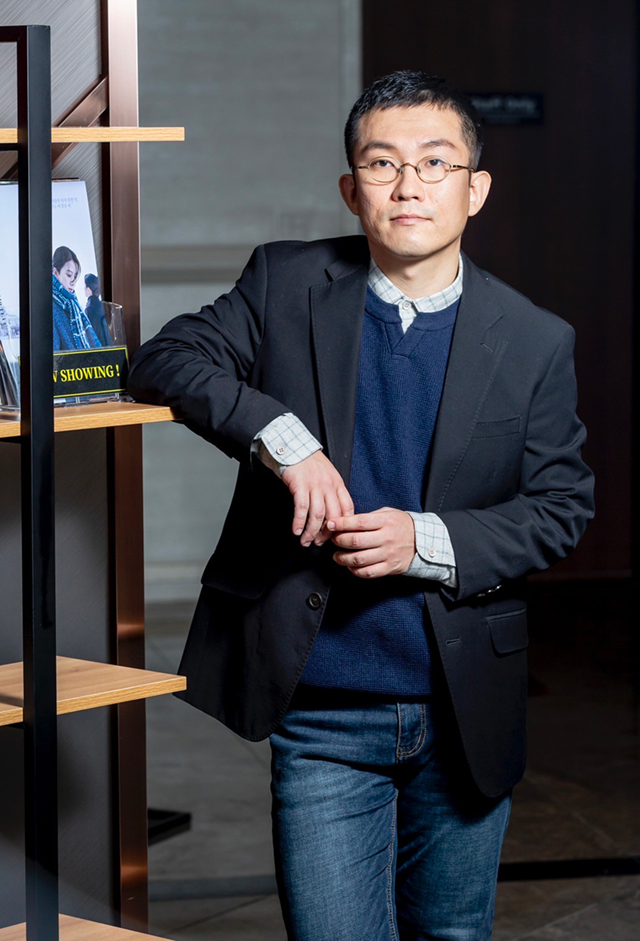

イム・デヒョン

1986年7月28日生まれ。ソウル、漢陽大学にて映画と演劇を専攻し、2014年、短編『THE WORLD OF IF』にて、『ミザンセーヌ映画祭』特別審査員賞を受賞。2016年、ある日突然、癌宣告を受けることになった中年男性の悲哀を描いた、白黒のコメディー映画『メリークリスマス、ミスターモ』にて長編デビュー。『釜山国際映画祭』のNETPAC賞、『ワイルドフラワー映画賞』の新人監督賞を受賞したほか、『カルロヴィヴァリ国際映画祭』を含む他の多くの映画祭に招待された。2021年、「男女平等週間」(9月1日~9月7日)に行われた韓国映画監督組合(DGK)主催のイベント『ベクデルデー2021』では、メイントレーラーを演出。才能豊かな韓国映画界において、いま最も次回作が期待される若き俊英である。

1986年生まれの監督が、少し上の世代のクィアな恋愛映画を撮った理由

「私はいつも中年に対して高い関心を持っていました」と1986年生まれのイム・デヒョンは語る。

「理由は単純で、私もいつかは歳を取って中年になり、老年になるからです」

余命宣告を受けた父親が、疎遠だった映画監督志望の息子と共に、長年の夢だった映画制作のための旅に出る様を描いた長編デビュー作『メリークリスマス、ミスターモ』(2016)に続き、『ユンヒへ』もまた中年の主人公が過去を顧みる物語である。今回は母と娘の関係に焦点を当てているが、どちらも冬の旅を通して、親子関係の回復を描いている点でも共通するだろう。

「韓国には『コンデ』という言葉があります。『気難しく説教臭いわからず屋の大人』という意味ですが、いまの若者は中年に対して、そのように蔑んだり、あるいは会話をするのを避けたりする傾向があります。

もちろん、なかには尊敬できない大人もいますが、学ぶところの多い中年の人たちもたくさんいると思います。私よりも上の世代は、いま以上に秩序のない社会を生き抜いてきた方々です。もっと差別が激しかった大変な苦しい時代を生きていた人たちなので、若い人たちが学ぶべき点もたくさんある世代だと思っています」

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

近年、『私の少女』(2014)、『恋物語』(2016)、『お嬢さん』(2016)、『Fantasy of the Girls(英題、2016)』、『はちどり』(2018)、『アワ・ボディ』(2018)、『最善の人生』(2020)とレズビアニズムを描く、あるいはレズビアン・セクシュアリティを取り上げ、さまざまな女性同士の関係を見つけようとする映画が韓国でも増えている。『ユンヒへ』は、その系譜のなかでもまだ類を見ない、中年女性のクィア映画である。典型的なカミングアウトの物語でも恋に落ちるまでの物語でもなく、かつて愛し合ったふたりの再会の物語を儚い雪景色のなかでナチュラルに綴る。

「私たちよりも前の世代の性的マイノリティーを描くときに、私が描くことができる範囲はあまり多くないと考えていました。その数少ない選択肢のなかから今回このような映画をつくって、正しかったと思っています。

『ユンヒへ』は、いま現在燃え上がるような恋や愛を描いた映画ではなく、過去の一時期、お互いに強く愛し合っていた人たちの物語です。以前の世代のレズビアン──レズビアンだけでなく、性的マイノリティーの人たちは、さまざまな抑圧や差別を受けていました。その実態がどういったものだったのかを描きたいと思い、自分なりに悩んで、いろいろ思いを巡らせてつくり上げたのがこの映画です。

じつはこういったテーマは長いあいだ、私のなかで温めていていたものでしたが、もうこれ以上自分の心のなかだけにしまっておくのは耐えられない、実際に映画を撮ろうと思って今回の作品がスタートしました」

描かれる三世代の女性たち。「過去に家族から心の傷を負わされたふたりが、新しい家族によって癒されるという物語でもある」

約20年前、ユンヒ(キム・ヒエ)──この名前は、イム・デヒョン自身の母親が若い頃、恋愛していたときに使っていた偽名なのだという──とジュン(中村優子)は深く愛し合う仲だった。しかし、異性愛規範の下で周囲からセクシュアリティーを否定され、その愛は決して尊重されることがなかった。

ふたりの関係が切り離されて以降、ユンヒは、家族からの圧力で早くに結婚を強いられたものの、ジュン不在の残りの人生を自らが耐えなければならない「罰」だと考えて生きてきた。一方、ジュンはすべてひた隠しにしながらひとりで暮らしていくことを選択した。

傷を胸に埋めた彼女たちは、お互いへの想いを押し殺し、自らを疎外させてきたのだ。故に、いつも物思いに耽る表情を浮かべる彼女たちは、しばしばタバコを吸っては沈黙を貫き、あるいは心の内を隠すようだ。

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

北海道で暮らすジュンが密かにしたため、しかしユンヒに送ることはできなかった手紙が、彼女の伯母マサコ(木野花)によって郵便受けに投函されたことで『ユンヒへ』の物語は静かに動きだす。その手紙を見つけたユンヒの高校生の娘セボム(キム・ソへ)は、韓国から小樽への旅行を装って母親を誘い出し、ユンヒの高校時代の初恋の人が住む地へと導くのである。

イム・デヒョンは、本作をつくるうえで、岩井俊二『Love Letter』(1995)からインスパイアを受けたという。しかし、神戸に住む女性が亡くなった婚約者が昔住んでいた小樽へと送ったあてのない手紙が、同姓同名の女性のもとに届く『Love Letter』とは異なり、『ユンヒへ』では手紙は偶然ではなく、セボムとマサコの介入によって配達される。

主人公ふたりをそばで見守ってきた彼女たちの全面的な支持によって、かつて放棄された愛は再び蘇っていく──そのようなセボムとマサコの存在に込めた意図について尋ねると、「いまいただいた言葉のなかに答えが見つかりそうな気がします」とイム・デヒョンは答える。

「私にとって、セボムとマサコは本当に大切な存在でした。なぜなら、『ユンヒへ』は、過去に家族から心の傷を負わされた主人公のふたりが、長い時間を経たいま、セボムとマサコという新しい家族によって癒されるという物語でもあるからです。そしてそのすべてが女性である理由は、この映画がフェミニズムに基づいてつくられているからです。なので女性の家族で構成したのです」

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

韓国人の母と日本人の父を持つジュンのキャラクターに込めた想い

『ユンヒへ』は、性的マイノリティーの人々が経験してきた社会環境とその時代の人々の認識に真摯に目を向ける。その意味で、本作が『Love Letter』から恋文をモチーフに援用しながらも、韓国と日本にまたがる物語に設定したことは興味深い。

ジュンは、セクシュアリティーだけでなく──彼女は自分に好意を示すリョウコ(瀧内公美)に「いままでの人生で伏せてきたことは今後もそのまま明かすべきではない」と忠告する──、自身の母親が韓国人であることも隠している。ある種、日本社会の同質性にも言及しているようである。イム・デヒョンはこの設定について「少数者の声を入れたいと思った」と述べる。

「少数者の声を入れることが重要なことだと考え、ジュンというキャラクターをつくり上げました。ジュンは日本と韓国のハーフですが、韓国では日本人扱いされ、日本では韓国人扱いされてしまう少数者と言えます。どこにも所属意識を感じることができずにいるのです。ジュンは育ってきた家庭のなかで、自分が所属する国のアイデンティティーにも、自分の性的なアイデンティティーにも、さまざまな混乱を感じている人物だと思います」

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

「日韓両国にまたがる家父長制度を作品に反映させたいと思った」

加えて、イムは、韓国も日本も男性中心的な社会構造であることを指摘する。

「韓国では上野千鶴子さんの本がベストセラーになりましたが、日本では『82年生まれ、キム・ジヨン』(チョ・ナムジュ著)がベストセラーになったと聞きました。そのように両国が共通の分母を持っているということも着想のきっかけのひとつになりました。

韓国と日本はさまざまな違いがありますが、一方で共通点もあると考えました。その共通点というのは、日本も韓国も東北アジアの文化圏にあり、家父長制度に基づく秩序が明確に確立されている点です。そのような社会のなかでは女性に対する差別も依然として続いている。そういった共通点も考慮しながら、両国にまたがる家父長制度を作品に反映させたいと思ったのです」

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

映画に登場する女性たちが理解と配慮に根差しながら国を超えて連帯していく一方で、男性たちは独善的な態度が見受けられる。例えば、ユンヒの別れたばかりの元夫インホ(ユ・ジェミョン)は、酒に酔うと彼女の家をしばしば訪れては慰めを得ようとし、さらに娘から離婚の理由を聞かれると、ユンヒは「人をちょっと寂しくさせる人」だからと答える。

セボムが手紙を機に母親の孤独と離婚の合理的な根拠を発見できるかもしれないと関心を持つのとは対照的に、彼は、ユンヒが一体なぜ「寂しくさせる」のかに思いを馳せることはなかったのだ。あるいは、ジュンの従兄弟リュウスケ(薬丸翔)は、ずっと独り身である彼女になぜ結婚しないのかと無作法に尋ねる。女性の年齢と結婚を一方的に結びつけるようなその質問を投げかけられた瞬間、ジュンが無言で頭を押さえる仕草は、家父長制の男性たちの無理解さを端的に示しているだろう。

『ユンヒへ』では、このように男性たちの無自覚な有害さも取り上げているのである。その一方で、インホやリュウスケとは異なり、セボムの恋人ギョンス(ソン・ユビン)は、無闇に他者に侵入しようとしない。

「インホなどの男性キャラクターには、私がこれまで周りでよく見てきた男性の姿、よく目にした男性の一例を反映させました。反面、ギョンスは若く新しい男性のキャラクターなので、他の男性とは少し違った姿で描きました。私は男性のキャラクターだからといって、全員を悪魔化したくはなかったのです」

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

変化の速い韓国社会における、旧世代と新世代の葛藤や矛盾

ユンヒは、家族からの統制によって叶わなかった大学進学や自由恋愛の実現を娘セボムに対して希望する。かつてユンヒは、同性のジュンを愛したことで家族から矯正治療に通わせられ、望まない生活と結婚を強要されたが、セボムとギョンスの高校生カップルには同性愛への嫌悪感は見られない。

セボムとギョンスの関係には常にお互いに無理強いすることなく、尊敬と配慮が感じられる。『ユンヒへ』は、旧世代と若い世代を対比させ、変わっていくべき姿勢として明示している(「セボム」の漢字表記は「新春」である)。

「韓国社会はとにかく変化のスピードが速い。だからこそ、以前の世代といまの世代との間には、さまざまな葛藤や矛盾が生まれています。しかし、社会が変化するなかで葛藤は付きものであり、私は矛盾を抱えながらも前に進もうとする動きをむしろ健全なものだと考えています。

映画で私たちの次の世代となる若い人々を描くときに、私は、私自身が見たい、そして期待できるような人物像や関係を取り入れたいと思ったのです。なので、セボムやギョンスはこのようなキャラクターになりました。少しでも社会の変化が前に進むために、なんらかの有益な影響があればいいなという思いでこの映画をつくりました」

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

「ぎこちないハグ」の背景にあった木野花の言葉

劇中、『82年生まれ、キム・ジヨン』の母親と同様に、ユンヒも韓国のジェンダーシステムのなかで、娘であるという理由のために大学進学を断念した過去を持つことが明らかになる。家父長制の下では、家督を相続する男児が第一に求められ、ユンヒは男兄弟の犠牲となってきたのだろう。例えば、チェ・ユンテ監督作『野球少女』(2019)も女性という理由で機会を剥奪された若者の物語だったと言える。

「韓国社会では現在、爆発的にフェミニズム運動が起きています。いまやフェミニズムは時代精神であり、常識になりつつあります。映画のつくり手は、作品のなかに時代精神を反映させることが多いので、同じ問題意識を持った作品が増えているのではないかと思います。これは本当に望ましい現象だと思っています」

『野球少女』は女性というだけでプロへの門戸を閉ざされた天才野球少女が、夢を追いかける青春映画(参考:和田彩花が語る『野球少女』 悩みながら諦めない姿に自分を重ねた)

イム・デヒョンは、『ユンヒへ』で長年抑圧されていた欲望を一貫して控えめな描写で映している。ここでは愛は、性急に発展するものではなく、ふたりが一歩一歩ゆっくりときめ細やかに紡いでいくものなのである。レズビアンの愛を描くうえで、露骨な愛情表現、あるいは過度にセクシュアライズすることを回避しているのだ。

「その点については、つくり手として、かなり慎重になりました。本作は、ユンヒとジュンが20年ぶりに再会する映画です。主役のおふたりにも『過去に愛していた人たちが20年ぶりに再会するときの気持ちはどんなものでしょうか』と事前に聞きました。『果たしてそのときに性的な露骨な描写が必要なのだろうか』と私は考えていましたが、彼女たちの意見も伺って、やはり露骨な描写は必要ないと判断しました。

そういう点からすると、もしかしたら性的マイノリティーを描いているクィア映画のなかでは、本作は保守的な映画の部類に入るのかもしれないですね。でもそうであっても、私はいまの社会の状況を考えると、この描き方にも普遍性があると考えています。私たちの社会は、進歩したとは言いますが、法的な部分ではまだ進歩していません。依然として差別も根強く、韓国では表にその事実を明かさないクローゼット(カミングアウトしていない状態)の同性愛者もまだ多いこともあり、このような描写にしました」

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

抑制された愛情表現のなかで、ジュンとマサコ、あるいはセボムとギョンスのあいだでのぎこちないハグの瞬間が深く印象に残る。特徴的なのは、親密な身振りとして、どちらも相手に同意を求めてからそれが交わされることであろう。『ユンヒへ』において、愛とは、双方の自由意志と合意を必要とするのである。イム・デヒョンによると、特にジュンとマサコの場面のムードは当初に意図していたものではなかったという。

「じつは最初に書いたシナリオでは、あのようなぎこちない雰囲気のなかでのハグではありませんでした。すんなりとマサコがジュンを抱きしめる描写だったのですが、修正することになりました。

なぜかというと、伯母マサコを演じる木野花さんから、『私は韓国ドラマで母親と娘がハグしたり、スキンシップしたりする場面をよく見るけれど、日本ではそれはちょっと不自然に思えた』という意見があったのです。でもマサコとしては苦しみを抱えたジュンのことを理解しているため、私は『そうは言ってもマサコはジュンのことを家族として抱きしめたいんじゃないでしょうか』とお伝えしました。

その結果、『じゃあ気まずい、ぎこちない感じのハグだったら、むしろ日本では自然じゃないでしょうか』と木野花さんが仰ってくださり、今回の映画のようなかたちに調整しました。木野花さんのおかげで、私にとっても本当に好きなシーンになりました」

『ユンヒへ』 ©2019 FILM RUN and LITTLE BIG PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

「私は自分自身をフェミニストと名乗っています」

『メリークリスマス、ミスターモ』で息子のガールフレンドのパソコンには「フェミニスト」のステッカーが貼られていたが、『ユンヒへ』でイム・デヒョンは本格的にそのテーマに取り組んだ。今作では、前作であくまでも後景に退いていた女性たちを中心に据えた物語に向き合ったと言える。現代を生きる人々のなかにある時代精神を見て見ぬ振りをしない。いま、イム・デヒョンは、自身をフェミニストだと公言する。

「韓国社会では、フェミニズムをめぐってさまざまな意見の衝突や葛藤がいまなお存在していますが、そういう状況を経て、いつかはフェミニストがもっと増えていくのではないかと期待していますし、いまはみんながフェミニストになるための意識改革が行なわれている段階だと思っています。

男性のフェミニストは、いまだに色眼鏡で見られてしまう状況がありますが、私は自分自身をフェミニストと名乗っています。フェミニズムを通して、大勢の人たちがもっと詳しく社会のことを学んで、本当に男性と女性が平等になるまで、この運動は根強く続いていくと思います」

イム・デヒョン監督

- 作品情報

-

『ユンヒへ』

『ユンヒへ』

2022年1月7日(金)からシネマート新宿ほか全国公開

監督・脚本:イム・デヒョン

出演:

キム・ヒエ

中村優子

キム・ソへ

ソン・ユビン

木野花

瀧内公美

薬丸翔

ユ・ジェミョン

ほか

上映時間:105分

配給:トランスフォーマー

- プロフィール

-

- イム・デヒョン

-

1986年7月28日生まれ。ソウル、漢陽大学にて映画と演劇を専攻し、2014年、短編『THE WORLD OF IF』にて、『ミザンセーヌ映画祭』特別審査員賞を受賞。2016年、ある日突然、癌宣告を受けることになった中年男性の悲哀を描いた、白黒のコメディ映画『メリークリスマス、ミスターモ』にて長編デビュー。『釜山国際映画祭』のNETPAC賞、『ワイルドフラワー映画賞』の新人監督賞を受賞したほか、『カルロヴィヴァリ国際映画祭』を含む他の多くの映画祭に招待された。2021年、「男女平等週間」(9月1日~9月7日)に行われた韓国映画監督組合(DGK)主催のイベント『ベクデルデー2021』では、メイントレーラーを演出。才能豊かな韓国映画界において、いま最も次回作が期待される若き俊英である。

- フィードバック 61

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-