「冒頭から個人的な思いを打ち明けますが、オリンピックは開幕しなかった、と僕は思っている」

2022年3月、日本の身体を世界に発信するデジタル・パフォーマンスと、人体データのアーカイブを実践するプロジェクト『バーチャル身体の祭典 VIRTUAL NIPPON COLOSSEUM』が開幕した。総合演出を務めたのは、企画開発ユニット・AR三兄弟の川田十夢。

AR三兄弟

この祭典は、ふたつの実験的な試みを作品に昇華したものである。

ひとつは、AR三兄弟が開発したアプリ、その名も『社会実験』を利用することで、AR(拡張現実)空間にバーチャルの「祭」を立ち上げるというデジタルパフォーマンス。

もうひとつは、その祭のなかで披露される踊りや伝統芸能などの身体の動きを3Dモーションキャプチャーし、デジタルアーカイブとして保存、しかもデータは誰でも購入可能、という試み。アプリ『社会実験』のダウンロードと、アプリで体験できるデジタルパフォーマンスのデモ映像の視聴、3Dモーションデータの購入は、すべてオンライン劇場「THEATRE for ALL」のサイトからアクセスできる。

AR三兄弟のTwitterでは「これは人間讃歌であり、拡張現実の裾野を拡げようとするものです」というテキストとともに、予告編の映像が公開されている。

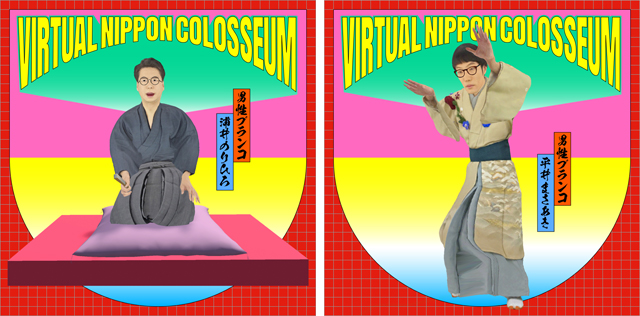

祭典に参加した出演者は、お笑いコンビ・男性ブランコの浦井のりひろと平井まさあき、ダンサーのアオイヤマダ、八百万の神・加勢鳥、プロスケートボーダーの西矢椛、パラアスリートの前川楓、太鼓芸能集団・鼓童の前田順康、大駱駝艦の村松卓矢。そして、祭を彩る全体の音楽は蓮沼執太が担当している。このキャスティングの意図は、演芸もダンスもスポーツも、民俗行事も音楽も、ARというテクノロジーによって拡張現実的に融合させ、新しい文化を創出することにある。

左上:前川楓 右上:西谷椛 下:太鼓芸能集団・鼓童の前田順康

開幕にあたり、総合演出の川田十夢が発表した宣言文を以下に引用する。

ご覧になっているあなたへ- 川田十夢(AR三兄弟 長男 / 総合演出)

冒頭から個人的な思いを打ち明けますが、

オリンピックは開幕しなかった、と僕は思っている。

そう、まだ何も開幕していない。

この国で文化的に結果を出した人たちが、総力をあげて祭の準備をしていたけれど、謎の力で一人また一人とその舞台から消えて行った。そして、世界を襲ったウイルスもやってきて、アンチクライマックス的にその日を迎え、時間だけが流れ、いま私たちに残ったのは空虚な敗北感だ。

本当は、スポーツも文化も、何もかも、全ての領域の人が参加できる祭であるべきだった。参加のハードルが高いものなんて祭じゃない。分け隔てなく、全部もれなく開幕するべきだった。

いまこの時点で最高の身体の記録を残し、オリンピックとパラリンピック、スポーツと芸術、エンターテインメントとアングラ、音楽と非音楽が一体となる祭は可能だ。

僕は今回、いち開発者として、すべての壁を飛び越えてゆくイメージを拡張現実的に実装した。経験を宿した身体のデジタルアーカイブは未来への手紙でもある。

「VIRTUAL NIPPON COLOSSEUM」が、あなたの未来を考えるうえで、ひとつの材料になれば幸いです。

2021年の夏、パンデミック禍のなかで開催された『東京オリンピック2020』と、その式典をめぐって混乱と混迷を極めたさまざまな問題。宣言文で言語化されている通り、このプロジェクトは、それらの問題を強く意識したうえで動き出した。

波乱と問題続きだったあの国家的祭典を再起動するがごとく開幕した、『バーチャル身体の祭典』

内容の話をする前に、この画期的なプロジェクトを配信している「THEATRE for ALL」についても解説しておく。このサイトは「子どもから大人、そして、お年寄り。聴こえない人、見えない人、車椅子で移動する人。使う言葉が異なる人、育児・介護をしている人、海の向こうで暮らしている人」といった、あらゆる人たちに「劇場体験」をもたらすことをミッションに掲げ、「環境や身体のちがいから劇場を訪れなかった人が、別の方法で「劇場」にアクセスできるようになれば、一人ひとりの日常も一つひとつの作品も、もっとおもしろくなるはず」という思いから生まれた、アクセシビリティに特化したオンライン劇場である。

そんなオンライン劇場で公開されたデジタルパフォーマンスは、アプリを立ち上げると、男性ブランコ浦井が演じる3Dモーションキャプチャーによって生み出された噺家がバーチャル空間に出現し、創作落語「メタ講釈」の一席がはじまる。「芸能と芸術を分けて考えるのが気に入らないのです」と語る噺家に合わせ、和太鼓が鳴り響き、加勢鳥が立ち現れ、ダンサーのアオイヤマダと男性ブランコの平井が舞い踊る。そこへアスリートの前川楓、白塗りの大駱駝艦、スケーターの西矢椛が加わり、まさに現実を拡張した身体表現と、バーチャルだからこそなし得る空間表現が折り重なり、ジャンルを越境した壮大な「祭」はクライマックスを迎える。

現実では波乱と問題続きだったあの国家的祭典を再起動するがごとく、また、バーチャル空間ではウイルスに感染するリスクもなく、芸能と芸術とスポーツが同時に舞台へ上がり、「バーチャル身体の祭典」は開幕した。

開幕を記念して、3月2日には出演者や識者をゲストとして招いたトークセッションも行われた。ここからは、川田十夢と各ゲストとのトークを振り返りながら、本作のディテールを掘り下げる。

デモ映像とトークセッションの全編はTHEATRE for ALLのYouTubeチャンネルで視聴可能

主演は、芸人・男性ブランコ。笑いの伝統芸能である落語を主題に据える

まずは、主演を務めた男性ブランコのキャスティングについて。『キングオブコント2021』の準優勝で一躍売れっ子になった男性ブランコだが、AR三兄弟とは、テクノロジー×コントをコンセプトにした『テクノコント』というプロジェクトで何年にもわたって活動をともにしている。

男性ブランコ(左から:浦井のりひろ、平井まさあき)

男性ブランコとのトークセッションで、川田はお笑いに対する思いをこう語った。

ぼくもプログラミングの世界では発明をしているけど、お笑いの世界はニュアンスも含めて発明の連続じゃないですか。だから、お笑いのことは好きっていうだけじゃなく、憧れがあるんですよ。『テクノコント』のときに、第一線でやっている人たちとお笑いやネタの話をしていると、やっぱりすごいなって思うんです。それぞれがお互いに、まだ誰も笑いにしていないものを持ち寄っているような感覚がある。-

AR三兄弟の活動において、笑い=ユーモアは非常に重要なキーワードだ。それは「AR三兄弟」というネーミングにも表れている。ARというテック領域の言葉を冠しながらも、それとは逆のベクトル、親しみとヌケ感のある「三兄弟」も名前には必要だった。念のため、AR三兄弟は長男の川田十夢(公私ともに長男)、次男の高木伸二(公私ともに次男)、三男の小笠原雄からなる三人組ユニットで、本物の兄弟ではない。

それまでも、数々の持ちネタや『青春! バカサミット』などでユーモアの拡張を試みてきたAR三兄弟が、本格的に芸人たちを率いてお笑いの分野へ参入したのが『テクノコント』である。

2018年の初公演『テクノコントvol.1 メロー・イエロー・マジック・オーケストラ mellow Yellow Magic Orchestra』で披露された、男性ブランコによるテクノコント「数学泥棒」

ARに限らず、先端技術に対して人々が抱くイメージは「クール」や「無機質」、人によっては「難解」「複雑」といったところだろうか。試しに「テクノロジー」で画像検索をしてみてほしい。トップに表示されるのは、黒と青で構成された冷たい幾何学模様だ。

このイメージを拡張することも、AR三兄弟の重大なミッションだと川田は考えている。「テクノコント」がまさにそうであるように、先端技術を駆使して「おもしろい」ことがしたい。テクノロジーで笑いをとるために、AR三兄弟は結成されたと言っても過言ではない。喜劇を愛し、芸人を尊敬しているからこそ、今回『バーチャル身体の祭典』では、笑いの伝統芸能である落語を主題に据え、芸人である男性ブランコを主演に抜擢した。

加勢鳥にアオイヤマダの身体表現をトレース。ARの世界では、自分の姿のままダンサーの身体性を獲得し踊ることができる

笑いのほかにも、これまでテクノロジーとはなかなか交錯することがなかったものを、AR三兄弟は拡張する。それが、身体性に根ざしたダンスや舞踏であり、日本各地に伝わる民俗行事である。本作における加勢鳥の動きは、ダンサーのアオイヤマダの動きを3Dモーションキャプチャーしたデータによってプログラミングされている。見た目は加勢鳥だが、動きはアオイヤマダの身体表現のトレースなのだ。

左から:アオイヤマダ、加勢鳥

川田:この概念を用いれば、自分ではない誰かになれて、誰にでも振りつけができるし、何にでもなれるんです。-

拡張現実の世界では、どんなに踊りが苦手な人でも、たとえ踊ることができない身体でも、自分の姿のままトップダンサーの身体性を獲得し、踊ることができる。

アオイヤマダ3Dスキャンのオフショット(Instagramで見る)

アオイヤマダは、2000年生まれのダンサー。2018年には米津玄師『Flamingo』のミュージックビデオに出演するなど、界隈からは熱い視線を送られていたが、改めて一躍注目を浴びることになったのは、コロナ禍で多くの人たちが在宅を余儀なくされるなか、Instagramにアップし続けた野菜と踊る動画だった。

時勢の閉塞感を吹き飛ばすようなユーモアに溢れたポップなダンス。家にある野菜をパートナーかつファッションアイコンにまで拡張した身体表現。アオイヤマダが本作にキャスティングされた理由はここにある。なお、アオイは『東京オリンピック2020』の閉会式にも出演している。

本作における身体表現のパートでは、大駱駝艦の村松卓矢も、文字通り大きな役割を果たしている。

大駱駝艦・村松卓矢

1972年、麿赤兒によって創設された大駱駝艦は、白塗りの姿で「忘れ去られた『身振り・手振り』を採集・構築」する作品を生み出してきた舞踏集団だ。

SNSでのバズからオリンピックの式典への出演を果たすという、現代の文脈を真っ当に踏まえた新世代のダンサーと同時に、舞踏の大家にも恐れずアプローチし、尊敬を持って招き入れる。ここに川田の身体表現への覚悟を感じる。

伝統芸能を記録するだけではなく、そのデータを開放する。それが川田の目指す「すべての領域の人が参加できる祭」の姿

では、実際の加勢鳥の動きは、どこへ行ったのか。ここで、デジタルアーカイブである。

川田:伝統的な加勢鳥の動きは、モーションキャプチャーのデータも記録したのですが、あえて作品のなかでは使わずに、いつかお役に立てたらと思っています。民俗芸能や行事を3Dスキャンして、その動きも保存するというのは、これまでにはなかった試みです。その時代の動きやフォルムのデータがアーカイブされていることは、長い時間を経たときに、とても意味があるのではないかと思っていて。それこそ、まさにコロナ禍でお祭りが開催できないといった事態が現実に起きています。-

加勢鳥3Dスキャンのオフショット

加勢鳥とは、山形県の上山市に江戸時代初期から伝わる民俗行事で、ケンダイと呼ばれる藁蓑をかぶった若者が加勢鳥となり、「カッカッカー」と奇声をあげながら、五穀豊穣や商売繁盛などを祈って市内を練り歩く。

川田:いまはコロナ禍で海外からも人が来られない状況ではありますが、まずはデジタル空間で加勢鳥に触れることで、いつか落ち着いたら現地に加勢鳥を見に行こうって思ってもらえたり、デジタル空間にアプローチすることで、それまで届かなかった人たちに興味をもってもらえたりするきっかけになると思ったんです。-

この試みに対して、トークセッションにゲストとして参加した民俗学者の畑中章宏は、こう答える。

畑中:伝統芸能は、少子高齢化で伝承が途絶えてしまう危機も当然あるのですが、それとは別に、この2年間でお祭りができなくなったことによって、身振り手振りといった行動で教えていくものを今後どうするのか、ということが言われています。そのときに動画で記録を残すだけではなく、3Dの動きも記録するというのは、非常に意義のある試みだと思いますよ。-

伝統芸能や民俗行事をアーカイブするだけではなく、そのデータを誰にでも開放する。それが、川田の目指す「すべての領域の人が参加できる祭」の姿である。

川田:いまメタバースという言葉が盛んに使われていますが、インターネットの世界でアバターと呼ばれるものとか、自分ではない誰かになる、という可能性や場所は今後どんどん増えてくると思うんです。-

そこで3Dのデータを使えば、メタバース空間に加勢鳥として登場するとか、そういったことが実現できます。そのためには、できるだけオープンソース的な方向にもっていきたくて、今回もこのプロジェクトの公式HPから、加勢鳥の3Dデータやモーションデータを購入できるようにしたんです。

演者の身体を記録し、フォトグラメトリの技術で作成した3Dデータは「THEATRE for ALL」の公式サイトで購入することができる(購入はこちら)

個人に紐づく身体の3Dモーションデータのアーカイブ、及びそのデータの販売にあたり、法律的な面での問題についても、トークセッションでは議題に上がっていた。この話題でゲストに招かれたのは、川田とも親交のある法律家の水野祐。

水野:法律の観点から言うと、撮影・スキャンする出演者・被写体の肖像権、被写体が有名人だった場合には、パブリシティ権の観点から出演者・被写体の方の許諾が必要になります。-

場合によっては、その人の個人を特定できるとなると個人情報にも該当し得ます。加えて、それが著作権法上の「振付」に該当するのであれば著作権も発生します。ただし、伝統芸能の振付はすでに著作権が切れているものがほとんどです。あとは、あくまで身体的な「動作」ということであれば、著作権の範疇ではありません。

開幕を記念したトークセッションに、出演者だけではなく、民俗学者や法律家を招き、専門外のことにも自ら問いを立て、専門家の意見に耳を傾ける。これは川田の本気度の表れであることはもちろん、前述の問題続きだった夏の国家的祭典で起きた悪手が反面教師になっているように思える。

デジタルにユーモアを。プログラムに感情を。テクノロジーにはアイデアを。そして、拡張現実には物語を。

さらに川田は、あらゆるものがバーチャルとして存在する仮想空間(VR=Virtual Reality)に飛び出すのではなく、あくまで現実との接点を保つ拡張現実(AR=Augmented Reality)にこだわっている。

VRの世界で活躍する株式会社HIKKYの代表・舟越靖とのトークセッションでは、隣り合うARとVRの可能性について語られた。

川田:虚と実の間にある、現実との接点がほしいんです。ARを媒介にして虚と実の交差点みたいなものを街々でつくっていけば、新しいコミュニケーションが生まれるんじゃないかと思う。-

舟越:ぼくらバーチャル側から見ていると、ARって、VRで無限に広がる世界を現実側から覗き見る装置として捉えています。そして、リアルにいながらスマホでバーチャルにアクセスできるものをやると、そこにコミュニケーションが生まれます。そこで大事なのが企画性。そういった面白さや企画性が、一般的な大企業がやると抜けてしまいがちなんです。-

テクノロジーが発達し、膨大なデータ通信が可能になったとして、その技術を応用して何をするか、そこに現代の課題がある。技術者や開発者は、プログラムを書く専門職であるがゆえ、物語までは書くことができない。プログラミング言語と、物語を紡ぐ言語との間には、大きな断絶がある。しかし、開発と同時に、テクノロジーに企画とアイデアを持ち込むことができるAR三兄弟は、その両言語を使いこなすバイリンガルであり、翻訳者になり得る。だからこそ、現実を拡張することができるのだ。

「AIによって人間の仕事が奪われる」的な言説や、「ロボットが反乱を起こして人間社会を破滅させる」的なディストピアに象徴されるように、テクノロジーには常に「得体の知れなさ」のイメージがつきまとう。人間性を持たずに革新を続けるテクノロジーに対して、人々は恐れを抱く。技術革新によって、便利になればなるほど、発展すればするほど、実現できる領域が広がれば広がるほど、ポジティブはネガティブに反転し、ときには希望が絶望になる。そんなマイナス方向のイメージを払拭し、むしろ逆手に取るように、AR三兄弟はずっと、デジタル空間に感情と体温と人間性を持ち込むことをポリシーに活動してきた。

川田十夢は、本作を世に出すにあたり、このように発言している。

「いつもAR三兄弟は『ネタ』と言っているのですが、今回は『作品』と呼びます」

「ようやくAR三兄弟の代表作ができました」

デジタルにユーモアを。プログラムに感情を。テクノロジーにはアイデアを。そして、拡張現実には物語を。

オリンピックやパラリンピックのような大舞台こそ、壁を取り払う必要がある。現実には解決できなかったさまざまな問題を前に、立ちすくむのではなく、拡張現実的に解決する。その解決方法のひとつが、本作『バーチャル身体の祭典 VIRTUAL NIPPON COLOSSEUM』である。そして、伝統芸能や民俗行事は、過去の時代からいまに至るまで、たしかに文化が存在し、人々が生きていたことの証。だからこそ、そのアーカイブは、未来への手紙なのだ。

なお、このプロジェクトは本作で終わりではなく、ここからが始まり。次回作は人類の歴史を振り返る構想で、「進化」と「パレード」がキーワードになりそうだという。未来から過去への手紙は、現在執筆中である。

- 作品情報

-

『バーチャル身体の祭典 VIRTUAL NIPPON COLOSSEUM』

『バーチャル身体の祭典 VIRTUAL NIPPON COLOSSEUM』

日本の身体を世界に発信するデジタル・パフォーマンスと、人体データのアーカイブ実践プロジェクトが始動! 川田十夢(AR三兄弟)が、世界中どこからでも鑑賞できる舞台モデルを提示し、経験を宿した身体の価値を未来に伝える。

芸能・芸術・スポーツが一つのトラックに集結。舞踏家、気鋭のダンサー、義足のパラ陸上選手、10代のプロスケートボーダー、日本の奇祭、和太鼓のリズムなどが、落語の口上に合わせて次々に登場する。AR技術を活用した特設アプリや、THEATRE for ALLで独占配信中。

また、人体データの視点から文化を記録・記憶するアーカイブ実践プロジェクトと、一大リレー式カンファレンスも開催。3Dデータやモーションキャプチャーなどの技術で生まれる新たなアートやパフォーマンスの可能性を探る。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-