2020年代において、マッチングアプリやSNSを通じて出会った人と何かしらの関係を持つことは珍しいことではなくなった。

とはいっても、環境や価値観が多少変わったところで人間の本質はそう簡単に変わらないもまた事実。どれだけ世の中が便利になったところで、他者を求める気持ちや孤独感が一切消え去るということはないだろう。だが私たちが他者に抱く愛情や「親密さ」、寂しさのかたちはもうすでに変化しているのかもしれない。

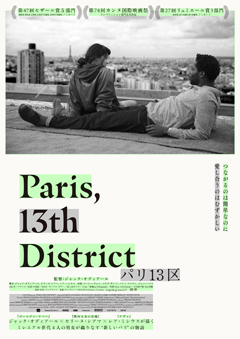

4月22日に公開されたジャック・オディアール監督による映画『パリ13区』は、そんな現代に生きる男女4人の恋愛模様を描いている。それぞれにある程度の人生経験を積んだ4人の若者たちは性的な自由さを謳歌していながら、「真実の愛」を探し求めている。

恋愛コメディーでありながら、女性のアイデンティティーやジェンダー流動性を探る側面もある本作は、何を描きとり、私たちに何を投げかけるのだろうか? この映画を自ら「現代の時代劇」と表する監督に話を聞いた。

※本記事には一部本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

舞台は多民族が暮らすパリ13区。性的に自由で、旧来の異性愛規範に縛られない若者たちの恋愛群像劇

鮮明なモノクロームで撮影された『パリ13区』は、1952年パリ生まれのジャック・オディアール史上最も軽妙で優しいロマンティックコメディーだ。

グラフィックノベル作家で日系アメリカ人4世のエイドリアン・トミネの短編集『キリング・アンド・ダイング』『サマーブロンド』の3つの異なる物語を相互作用させたひとつの物語として大胆に翻案し、舞台は高層アパートが屹立し、アジア系住民も多く暮らす「パリ13区」に置き換えられている。

『パリ13区』の原作となったのは、ポルノスターにそっくりなことで人生がいかに悩まされたかをひとりの女性が物語る「アンバー・スウィート」、コメディアンを目指す口下手で吃音の少女と家族の物語「キリング・アンド・ダイング」、オペレーターをクビになった台湾系女性が気晴らしのいたずらをはじめる「バカンスはハワイへ」の3篇

登場人物の性格や設定は引き継ぎながらも、トミネのシニカルでビターなダークコメディーを洗練された甘美な恋愛群像劇として再構成したのである。オディアールはこう語る。

「長い間、私はコメディー、特に恋愛コメディーを撮りたいと思っていました。ちょうどそれを考えていたときに、エイドリアン・トミネの原作に出会って、その着想に感銘を受けました。- ジャック・オディアール

登場する人物像が私のまったく思いもつかないようなオリジナリティー溢れる人物像だったのです。ぜひこれを映画にしたいと感じました。カムガールの役やノラ、台湾系フランス人、こういった女性たちは、私ひとりでは到底思いつかなかった登場人物でした」

ジャック・オディアール / ©EponineMomenceau

1952年4月30日フランス、パリ出身。1994年、『天使が隣で眠る夜』で監督デビュー。『預言者』(2009年)で『カンヌ国際映画祭』グランプリを受賞、『ディーパンの闘い』(2015年)でコーエン兄弟、グザヴィエ・ドランら審査員たちの満場一致で『カンヌ国際映画祭』パルム・ドールを受賞し、『ゴールデン・リバー』(2018年)では『セザール賞』4冠、『リュミエール賞』3冠、『ヴェネチア国際映画祭』銀獅子賞に輝いた。

アルツハイマーの祖母が所有するアパートを借りて暮らす台湾系フランス人エミリー、そのルームシェア相手として現れるアフリカ系フランス人の高校教師カミーユ、法律の勉強を再開するため復学するノラ。そしてノラが見間違われることとなる人気カムガールのアンバー・スウィート。『パリ13区』ではこの男女4人の絶えず変化する関係が描き出される。

これまで犯罪劇やサスペンスを主に手がけてきたオディアールは、分割画面を駆使したり、テキストメッセージを可視化させながら、マッチングアプリやカムセックス、カジュアルデーティングなど、多民族が暮らすパリの若者たちの今日の恋愛や性的関係を描く。

左から:エミリー(ルーシー・チャン)、カミーユ(マキタ・サンバ)、ノラ(ノエミ・メルラン) / ©︎ShannaBesson ©PAGE 114 - France 2 Cinéma

ノラがポルノスターのアンバー(Savegesのボーカルでバイセクシュアルであることを公言しているジェニー・ベス)と見間違われることとなったシーン

『燃ゆる女の肖像』のセリーヌ・シアマとの共同脚本で際立つ現代クィア映画としての側面

オディアールがミレニアル世代のデート文化に着目して原作を翻案するにあたって、共同脚本家として、自身より若い世代であるセリーヌ・シアマとレア・ミシウスというふたりの女性映画作家を招いたことは重要だろう。初期にシアマが、のちにミシウスが携わったという。

オディアールは、これまでの作品以上に女性の視線を取り入れることを柔軟に企図していたようだ。物語はシアマとミシウスによって、主にエミリー、ノラ、アンバーの女性キャラクターのアイデンティティーやジェンダー流動性を探るものへと深化され、原作とは別種の新たな次元を獲得している。

シアマとミシウスは原作にはない豊かなディテールを加え、どう生きるのが最善かわからずに都会を漂流する女性たちの多面的な姿を表出させた。同時に焦点を当てられた性的な関係においても、振付師ステファニー・シェンヌとともに築き上げられたセックスシーンは自然で、覗き見的ではない撮影がなされている。

左から:ノラ、カミーユ / ©︎ShannaBesson ©PAGE 114 - France 2 Cinéma

『パリ13区』の大きな特徴は、原作よりもノラとアンバーの関係が深く掘り下げられていることだ。

ノラは、ポルノグラフィーのなかの女性とのイメージの類似によって、男子生徒たちに侮辱される性差別を受けてしまう。しかしそれを機に、彼女は自身に似たアンバーに関心を抱き、彼女が働くポルノサイトを介して交流を図る。

パソコンの画面を通して、夜な夜な彼女たちはお互いの過去の写真を見せ合い、身の上話から性被害の体験までを率直に打ち明け合う。次第にバーチャル上の友情を築き、スカイプをつけっ放しにしたまま一緒に寝るなど、物理的には離れていながらも彼女たちは親密な時間を多く過ごしていく。

ここには、『水の中のつぼみ』(2007年)、『燃ゆる女の肖像』(2019年)でレズビアニズムを、『トムボーイ』(2011年)でジェンダーアイデンティティーを探究してきた現代クィア映画を代表するセリーヌ・シアマのまなざしが大きく作用しているように感じられる。

『燃ゆる女の肖像』予告編 / 関連記事:『燃ゆる女の肖像』評 視線の交差で溶け出す関係、心を燃やす炎(記事を開く)

ノラとアンバーの物語を語るのにふさわしいと考えて、脚本の協力をシアマに依頼したのかと尋ねると、彼は「そのとおり」だと肯首した。

「おっしゃるとおり、ノラとアンバーは原作よりも深く書かれていて、非常に大胆に脚色したと言えると思います。今回の3人の登場人物が女性なので、女性を描くには女性脚本家がいいのではないかと自然に思い、以前から知っていたセリーヌ・シアマに私からアプローチしました。実は、セリーヌはもともと私よりもエイドリアン・トミネのことをよく知っていました」- ジャック・オディアール

「真実の愛」にはいかして到達できる? レズビアンの恋愛を異性愛と同様に描いた意図

『燃ゆる女の肖像』をはじめ、過去を舞台にしたレズビアン時代劇が近年増加しているように思われる。

本作でノラを演じたノエミ・メルランは、『燃ゆる女の肖像』にも出演している。なお、過去を舞台にした近年のレズビアン時代劇としては、そのほかにも『女王陛下のお気に入り』(2018年)、『キャロル』(2015年)、『お嬢さん』(2016年)、『モンスターズ 悪魔の復讐』(2018年)、『アンモナイトの目覚め』(2020年)、『ワールド・トゥ・カム 彼女たちの夜明け』(2020年)、『Benedetta』(2021年)などが挙げられる / ©︎ShannaBesson ©PAGE 114 - France 2 Cinéma

これらは時代との関係上、ほとんどが悲恋に依存していることは注目に値する。その意味で、シアマが『燃ゆる女の肖像』のあとに綴ったこの現代劇において、レズビアンのラブストーリーがハッピーエンドで結ばれることも重要と言える。オディアールは自らの見解をこう述べる。

「今回は、レズビアンの恋愛にフォーカスしたというよりも、3人の人物の自分自身の愛に対する距離の取り方や考え方を切り取って、彼らがそこに真実の愛を見つけられるかを描くことをテーマに考えていました。- ジャック・オディアール

たとえば、カミーユはアフリカ系フランス人で、自分自身に嘘をついている。エミリーも自由奔放に生きているけれども、真実の愛を見つけられない。ノラも男性との恋愛がうまくいっておらず、愛にも自分自身にも嘘をついている。

三者三様に描き出していますが、最後にひとりだけ真実の愛を見つけ、正直に生きているのが、アンバー・スウィートです。それがたまたまレズビアンの人物だったということです」

アンバーとノラはドッペルゲンガー的な関係と言えるが、オディアールによれば「ドッペルゲンガー」という用語も知らなかったという。セリーヌ・シアマの最新作『Petite Maman』(2021年)でもドッペルゲンガーのモチーフが扱われている / ©︎ShannaBesson ©PAGE 114 - France 2 Cinéma

「さらに付け加えるならば、20年前はいまのようにゲイやレズビアンを描くことがあまり標準的なことではありませんでした。- ジャック・オディアール

しかし、現在は普通にそういったことが語られ、描かれる時代に私たちは生きています。ゲイなどカテゴリー別に区分けするわけではなく、それぞれのかたちがそれぞれの愛を見つけていく、それぞれの真実を探していくというふうに私は描きたかったのです」

誰かが特定のセクシュアリティーに言及することもないまま、レズビアンのラブストーリーも異性愛と同等にまったく当たり前に存在するというわけである。

画面越しに出会ったふたりの女性が、古典的な恋愛のかたちを体現する

『パリ13区』は、そのようにして、セックスワーカーも決して否定的なステレオタイプで表象することなく、性的に自由で、旧来の異性愛規範にも縛られない今日のミレニアル世代の恋愛を描く。

左から:エミリー、カミーユ / ©︎ShannaBesson ©PAGE 114 - France 2 Cinéma

一方で、ノラとアンバーは、お互いの寝室から交わす画面越しの私的な会話を経ることによって親密さを獲得する。この映画では若者たちがお互いを理解する前にセックスが行なわれるが、彼女たちが形成する緊密なつながりだけはセックスを必要としない。

「この映画の中心部で描かれている逆説的なことと言えば、真実の愛に到達するのが、画面越しに出会ったふたりであるということだと思います。- ジャック・オディアール

ふたりは、愛の語らいから入って、相手を魅惑 / 魅了して、最後に恋愛関係に至ります。この彼女たちの辿り着いた愛のかたちというのが、実は逆説的に、昔からの古典的でオーソドックスな恋愛のかたちを体現しているのです」

この瞬間にこそ、オディアールが本作において公言している、フランス恋愛喜劇の巨匠エリック・ロメールの白黒映画『モード家の一夜』(1968年)からの影響が息づいているといえるだろう。

恋愛コメディーを通じて描かれたSNS時代の「親密さ」の裏にあるもの

コロナ禍でウィルス感染を防ぐために対面に代わってビデオチャットがコミュニケーションの形態として広く普及した。

物理的 / 社会的な接触の減少と相まって、人々の孤独感は高まり、社会的な孤立が深刻化していると言われる。またパンデミック前よりもマッチングアプリの利用が増加したとも報告されている。それは社会的接触を求める内なる欲求の表れなのかもしれない。

左から:カミーユ、エミリー / ©︎ShannaBesson ©PAGE 114 - France 2 Cinéma

本作はコロナ前から始動していたものだが、他者との関係が成就しないエイドリアン・トミネの原作と比べて、悲嘆や孤独よりも「親密さ」を積極的に見出したことにより、この映画は一層意義深いものとなったと言えるだろう。

「このプロジェクトが立ち上がった当初は、まだまったくコロナではなかったのですが、脚本を作り込んでいる後半のあたりでコロナが流行しはじめました。- ジャック・オディアール

それからどういうふうに話し合ったかはあまり詳しくは覚えていませんが、ロックダウンのあとに、原案のなかに存在していた多くのラブストーリーを映画化することにむしろ面白味を感じ、非常に楽しかったことを覚えています」

叔父と幼い甥の旅をモノクロで綴った『カモン カモン』(2021年、監督はマイク・ミルズ)には、ラジオジャーナリスト役のホアキン・フェニックスが、実際にアメリカで暮らす子どもたちにインタビューをしたパートが導入される。

そのなかでひとりの少年が孤独を最も恐れていると答える場面がある。「人間は相手を理解しようとしても理解できないから。味方がいないようですごく怖い」と語るのだ。それはSNS時代に生きる私たちに共通する感覚かもしれない。

『パリ13区』でも孤独を恐れるかのように若い登場人物たちは、スマートフォンやSNSを使って、気軽に出会える相手や性的な欲望を満たせる相手を探す。愛と欲望を行き来するその姿を通して、肉体の親密さと感情の親密さの影響を探るのだ。彼らは他者を求め、セックスあるいはテクノロジーを介してつながりを模索しているのである。

マッチングアプリを通じて見つけた男性を中華料理店のバイト仲間たちに共有するエミリー。アジア系の若い女性コミュニティーの率直な肖像は、パリ郊外のバンリューに暮らすアフリカ系移民の少女グループを活写したシアマの長編第3作『ガールフッド』(2014年)も思わせる / ©︎ShannaBesson ©PAGE 114 - France 2 Cinéma

オディアールは現代における親密さをどのように考えたのだろうか? 「私は社会学者でも心理学者でもないので、映画を通してでしか答えることはできないですが」と前置きしつつ、最後にこう答えた。

「たしかに現代における人間関係には、やはり孤立化の問題があると言えると私も思います。現代人はスマートフォンやマッチングアプリ、SNSなどが身近にある。その一方で、現代社会のすぐ裏には非常に危険が潜んでいることを危惧しています。- ジャック・オディアール

でも私は元来オプティミストなので、あくまでも分析的、学術的なアプローチではなく、映画監督として、コメディーというかたちを通して、社会のなかにある孤立化の問題などを少しでも描きたいと思っていたのです」

エミリー / ©︎ShannaBesson ©PAGE 114 - France 2 Cinéma

- 作品情報

-

『パリ13区』

『パリ13区』

2022年4月22日(金)から新宿ピカデリーほか全国公開

監督:ジャック・オディアール

脚本:ジャック・オディアール、セリーヌ・シアマ、レア・ミシウス

原作:エイドリアン・トミネ

出演:

ルーシー・チャン

マキタ・サンバ

ノエミ・メルラン

ジェニー・ベス

ほか

配給:ロングライド

- プロフィール

-

- ジャック・オディアール

-

1952年4月30日フランス、パリ出身。1994年、『天使が隣で眠る夜』で監督デビュー。『預言者』(2009年)で『カンヌ国際映画祭』グランプリを受賞、マリオン・コティヤール主演『君と歩く世界』(2012年)では『ゴールデングローブ賞』外国語映画賞と主演女優賞にノミネートされた。続く『ディーパンの闘い』(2015年)で、コーエン兄弟、グザヴィエ・ドランら審査員たちの満場一致で『カンヌ国際映画祭』パルム・ドールを受賞し、『ゴールデン・リバー』(2018年)では『セザール賞』4冠、『リュミエール賞』3冠、『ヴェネチア国際映画祭』銀獅子賞に輝いた。

- フィードバック 19

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-