昨年の『カンヌ国際映画祭』で女性監督として史上2人目のパルムドールに輝いたジュリア・デュクルノー監督による『TITANE/チタン』。幼い頃の交通事故により頭蓋骨にチタンプレートが埋め込まれた女性をめぐる数奇な運命を描いた奇想天外なストーリーだ。フランスの名優ヴァンサン・ランドンは、1年間の肉体改造を経て、自身に当て書きされたという同じ名前の孤独な消防士、主人公と交流する男ヴァンサンを演じた。

ボディホラーの要素を持ちつつ、前半と後半で物語の様相を変え、観客を困惑と驚きに巻き込む本作の物語に、ランドンは「心から惹かれた」と話す。リモートインタビューで得られたランドンの言葉とともに、「怪作」とも評される『TITANE/チタン』が投げかけているものは何なのかを探る。

※本記事には一部本編の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さい。

メカノフィリアでクィアな連続殺人鬼の物語として幕を開ける、『カンヌ』最高賞受賞作

「私は、目の前の映画が心を揺さぶり、衝撃を与えてくれることを何よりも望んでいます」

『ティエリー・トグルドーの憂鬱』(2015)で『第41回セザール賞』主演男優賞を受賞したフランスの名優ヴァンサン・ランドンはそう語る。これまで現実的な普通の男をしばしば演じてきた彼が、イメージを一新する筋骨隆々の姿で登場する『TITANE/チタン』への出演理由は、その「衝撃」にあったわけである。

フランスの哲学者でフェミニズムの先駆者シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」と言ったが、『RAW 少女のめざめ』(2016)のジュリア・デュクルノーが手がけ、『第74回カンヌ国際映画祭』で女性監督として史上2人目のパルムドールに輝いた『TITANE/チタン』の恐るべき衝撃は、奇想天外なストーリーテリングのなかに、その哲学がラディカルな方法で実行されていることにある。既存のジェンダーの転覆、ステレオタイプの破壊、男女二元論の超越である。

『第74回カンヌ国際映画祭』で女性監督として史上2人目のパルムドールに輝いたジュリア・デュクルノー

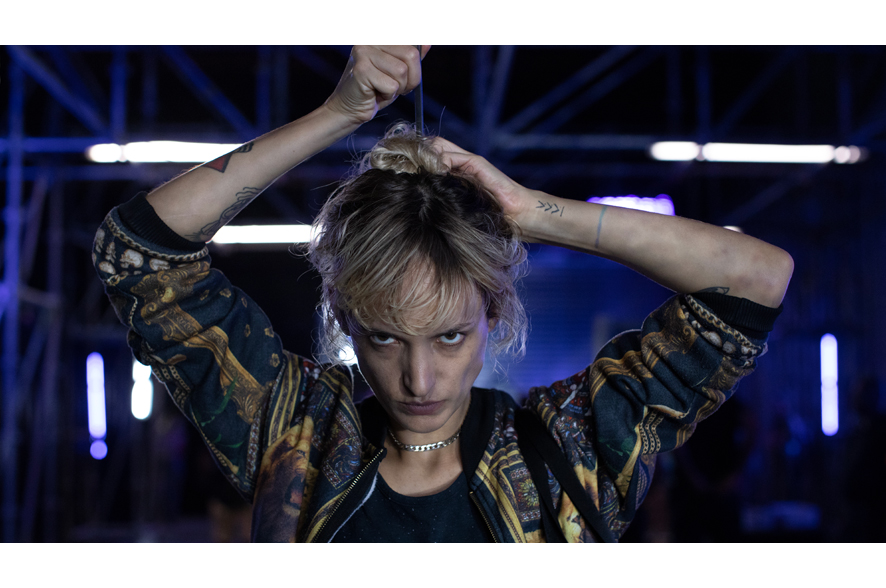

それを具現するのが、幼少期の交通事故で頭蓋骨にチタンプレートを埋め込んだ主人公のアレクシア(アガト・ルセル)。モーターショーで男性観客たちを魅惑するダンサーである彼女は、事故を機に、車へのエロティックな愛着と他者への反発的な殺人衝動に突き動かされている。

いきなり車との親密な交わりから子を身籠ってしまう彼女は、女性を車のように所有できると思い込んでいるストーカー的な男性ファンを自身のかんざしで殺したかと思えば、ダンサー仲間の女性ジュスティーヌ(ギャランス・マリリエが『RAW 少女のめざめ』と同じ役名で演じる)も性行為の最中に殺害してしまうのだ。『TITANE/チタン』は、メカノフィリアでクィアな連続殺人鬼の物語として始まるのである。

『TITANE/チタン』© KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

指名手配されてしまったアレクシアは、行方不明の少年の絵写真をきっかけに、その人物になりすまして身を隠す方法を思いつく。髪を短く切り、胸と膨らみつつある腹部をテープで巻き、最終的に無理やり自ら鼻を折る──痛々しいやり方で顔と身体を変え、彼女は行方不明だったアドリアンとして新たなアイデンティティーを身につけるのだ。

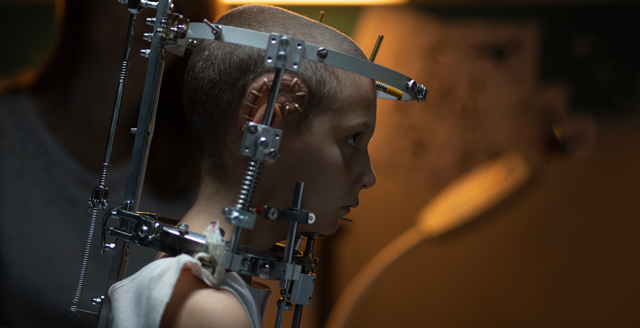

ここで10年前に行方不明になった息子を探し続けている父親ヴァンサン(ヴァンサン・ランドン)が登場する。彼は、突然目の前に現れたアドリアンを名乗る人物をDNA検査も拒否してすぐに迎え入れる。ここから『TITANE/チタン』の物語は一転、息子を失った父親とその息子になりすましたアレクシアの物語に転換する。

「生」と「死」を象徴する、コントロールできない身体

本作を製作するにあたり、デュクルノーはベテラン俳優ランドンをヴァンサン役に想定して当て書きをし、彼はこの役のために1年かけて肉体改造をしてふさわしい肉体を獲得したという。消防署長であるヴァンサンは逞しい肉体を保持しているが、実際は、高齢のために懸垂ができなくなりつつあり、衰えゆく筋肉を食い止めるために密かにステロイドに頼っている。

『TITANE/チタン』© KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

一方、アレクシアはその息子として、消防団という男性的な組織で周囲に正体がバレないよう、毎日、妊娠中の身体を力づくで男性に変身させなくてはならない。必死に胸部と腹部を何度も結束テープで押し潰し、そのたびに乳首からは黒いオイルが漏れ出し、強く締めつけられたその身体には赤く痕がこびりついている。同時に、いまにも突き破りそうなほど膨張したお腹を破ろうとするかのように彼女は執拗に手で搔きむしる。

本作が本格的なデビューとなるアガト・ルセルのむき出しの演技に驚嘆させられるが、アレクシア / アドリアンは苦悶の唸り声を発しながら自分自身を痛めつけることで、自身の身体を拒否しようとしているかのように見える。冒頭では性的な特性をアピールする職業に従事する女性などが経験する無礼な男性からの侮蔑的な性暴力の反映があり、またアレクシアが独力で中絶を試行し失敗する場面も見られるが、これらの表象を通して、女性やジェンダーフルイドのさまざまな様相を映し出しているといえるだろう(ソフィー・ルトゥルヌールによる『奥様は妊娠中』(2019)でも望まない妊娠の不条理が極端に誇張された身体として戯画化されており、同時代のフランスの女性映画作家が身体の動きが制限されるその負荷を強調し、妊娠の幻想を脱構築するような表象を行なっている点も興味深い)。

『TITANE/チタン』© KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

このようにアレクシアは妊娠によって、ヴァンサンは老化によって、身体を制御できなくなっている。彼らはどちらも望むようにコントロールできない自身の身体を憎んでいるようである。彼らの肉体は一方は生、もう一方は死を表しているともいえるだろう。肉体という主題に関して、ランドンは最も重要な要素だったことを認める。

肉体に関しては、確かに監督のジュリアと本当にたくさん話し合いました。例えば、どんな風にヴァンサンは動くのか、歩くのか、はたまたどういう風なまなざしを向けるのか。そのようなフィジカル面から入って、オーガニックな形でこの人物をつくり上げていこうと考えたのです。- ヴァンサン・ランドン

一般的に役づくりとしては心理から入るアプローチもありますが、今回は完全にフィジカル面からキャラクターをつくり上げていきました。そうすることによって、心理的な面も自ずとついてくるだろうと判断しました。そして身体を通した役づくりにジュリアも同意してくれました。

ここで注目すべきは、デュクルノーが、本作でジェンダーの表象としての身体、ないしは社会的に構築されるジェンダーに着目していることである。アレクシアは、女から男に「なる」──アドリアンは、バスのなかで女性が粗暴な若い男性たちから大声で性的な嫌がらせを浴びせられる場に遭遇したとき、自身が女性であったことを思い出したあと、再びアドリアンとして生きることを選択する。あるいは、女でも男でもないある種ノンバイナリーな存在と化すといえるかもしれない。

ボディホラーの形式を利用して、不完全なままの身体的移行含め、変革的なクィア / トランスの表象が行なわれている点は重要である。『TITANE/チタン』は、デュクルノーによる映画を通した生物学的決定論に抗する大胆不敵な実践であり、ジェンダーの境界線を曖昧にする実験なのだ。

力への信仰と、弱さへの恐怖。「有害な男らしさ」の探求

そして本作は、アレクシアを通したジェンダー・アイデンティティの検証であるとともに、ヴァンサンが加わることで、「有害な男らしさ」の探求でもある。ヴァンサンは、二度と会えないと思っていた息子が遂に発見されたと信じ込み、その喪失の空白を埋めるかのように、息子を名乗る人物に執着する。自分は神であり、息子はキリストだと部下たちに告げることで、たとえアドリアンの正体を訝しむ者がいようとその声を封じ込めようとする。

失望の只中にいたヴァンサンにとって、アドリアンの帰還は唯一の希望を与える。一見タフで屈強に見えるが、マッチョな肉体の維持に囚われた彼からは、パワーへの信仰と同時に弱さへの恐怖が窺える。ランドンは、その脆く壊れた男らしさを体現し、愛する息子の失踪、妻との離婚、薬物中毒に苦しむこの男をニュアンスに富んだ演技で脆弱性を込めて演じている。

私自身はこの男を熊のような一匹の大きな動物のように考えることにしました。とても優しい部分があるけれども、内側から深く傷ついている。つねに迷い、自分自身を疑っている。そして愛してやまなかった息子を失ったことで、彼は生きる意味を失い、もはや死にたいとすら思っている。そんなときに彼はアレクシアに出会った。ふたつの身体──身体というより、ふたつのクリーチャー(生物)が出会う物語だと解釈して演じました。- ヴァンサン・ランドン

「家族であるということは、愛というものに対して十分な要素ではない」

とりわけこの映画は、男性たちのコミュニケーションのあいだに介在する習慣化されたホモソーシャルな振る舞いに着目する。なかでも興味深いのは、冒頭のモーターショーでアレクシアが妖艶に男性たちを魅了していたダンスが、後半、アドリアンとして男性の姿で同僚の消防員たちの前で再演される場面だ。それは以前と同じダンスであるにも関わらず、それを目撃した男たちはホモフォビア的な空間で黙ったまま軽蔑や戸惑いの表情を見せる。

丸坊主のアドリアンが身体を曲線的にくねらせる動きは、消防員たちの男らしさ / ジェンダーの規範を逸脱しているがゆえに、許容できない曖昧で未知なる存在に映るのだ。男性性に囚われたヴァンサンと、頑強な身体を持つ男たちのなかで一際痩身のアドリアンを通して、『TITANE/チタン』は男性同士の絆を深める儀式、あるいは行動から規定される男らしさの慣習に疑問を投げかけ、規範やコードを揺るがしているのである。

『TITANE/チタン』© KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

挑発的な映画作家デュクルノーは、前作『RAW 少女のめざめ』で女性のセクシュアリティーとカニバリズムを結びつけたが、本作では、親密さを知らないアレクシアの他者との身体的な接触は暴力的な衝動に反転してしまう。しかし、ヴァンサンとの全く予期せぬ邂逅は、次第に彼女の無機質な心を溶かし始め、彼に対しては殺すことを思い止める。そして人の命を奪ってきたアレクシア / アドリアンは、消防隊の現場でヴァンサンから“恋のマカレナ”のリズムに合わせて心肺蘇生法を教わり、老女の人命を救う。

アレクシアは、生きることを望んでいません。誰のことも好きではないし、愛していない。誰も愛することができず、生きることを恐れているのです。一方で、ヴァンサンの望みは、死ぬこと。若者はもう生きたくないと考えるが、死に近づいている年寄りは死にたいと考えている。なので彼らの生きることに対する絶望感は少し意味合いが異なります。- ヴァンサン・ランドン

そのふたりがまた人生にひょっとしたら生きる価値があるのではないかと思い始める。彼らは同時に人生をもう一度愛するということを見出していくのです。

このアレクシア / アドリアンの辿る物語は、ある種、父を求める旅である。アレクシアの生物学上の父親(『メゾン ある娼館の記憶』(2011年)などで知られる映画監督ベルトラン・ボネロ)は事故後、たとえ一緒に暮らしていても娘を気にかけることも触れることもせず、全く顧みることがなかった。それに対して、ヴァンサンは拙く強引な方法ではあるものの、頑なに無言と無愛想を貫くアドリアンに頻繁に視線を送り、言葉を投げかける。

ヴァンサンが、本当に目の前の息子を名乗る人物を失った息子だと見ていたのか、はたまたそうしたいと願っていたのかわからない。しかしそれが誰であろうと、彼はアレクシア / アドリアンを無条件に受け入れる。

片や生物学上の父親だけれども娘のことを愛していない、あるいはその愛し方が悪い。片や生物学的には父親ではないけれども、ありのままのひとりの人間として、アレクシアを本当に愛している。家族であるということは、愛というものに対して十分な要素ではない。無償の愛、それこそが本当の愛だといえると思います。- ヴァンサン・ランドン

家族の一員であるからといって、必ずしもその人のことを無償の愛で愛するわけではないでしょう。本当の愛とは血縁がなくても存在するものであり、むしろその方が本当かもしれない。だからこそ、私はこの物語に心から惹かれたのです。

『TITANE/チタン』ポスタービジュアル © KAZAK PRODUCTIONS – FRAKAS PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO 2020

「いまは何でもかんでもレッテルを貼りたがる。そのことに私はうんざりしています」

ランドンは、これまでシリアスな社会的なテーマを扱った映画によく出演してきた印象がある。過去に彼が助演した『女はみんな生きている』(2001)も性的隷属に置いた女性を搾取して利益を上げる家父長制を非難した内容だった。そこで演じた役は、目の前で助けを求める見知らぬ女性の窮状に対して無関心を貫いた。その意味では、本作のヴァンサンが取る選択はそれとは異なるともいえる。

ヴァンサン・ランドン Andrea Raffin / Shutterstock.com

1959年7月15日生まれ。1980年代には多くの映画で助演をつとめた。1989年、その年活躍した若手に贈られる『ジャン・ギャバン賞』を受賞。1992年には、コリーヌ・セロ―監督『女と男の危機』で『セザール賞』主演男優賞に初めてノミネートされる。2015年に『ティエリー・トグルドーの憂鬱』でセザール賞主演男優賞、『カンヌ国際映画祭』男優賞を受賞。1998年の『パパラッチ』では、脚本も担当した。近年の代表作に、『君を想って海をゆく』(2009年)、『母の身終い』(2012年)『ロダン カミーユと永遠のアトリエ』(2017年)がある。

彼は、本作に濃い影響を与えるフランスの映画作家クレール・ドゥニ作品の常連でもあるが、映画俳優として、さまざまな男性キャラクターの振る舞いを通して、女性を他者とみなして周縁化する性差別的な社会のなかで男性が果たす役割に自覚的なのではないかとも思える。しかし、意識的に「フェミニスト映画」を選択しているわけではないという。

いままで「マスキュリンな映画」という呼び方はなかったですよね? 「日本映画」や「アフリカ映画」、あるいは「フェミニスト映画」というふうに括ってしまうこと自体を私は好みません。- ヴァンサン・ランドン

映画のオファーを受けるときは、その物語を気に入ったから引き受けるのであり、例えばこれはフェミニスト映画だから出ようという考え方は私には全くありません。結果的に気に入った作品のなかで、女性が社会で受ける問題の改善を促し、地位を向上させるような内容が含まれていたとすれば、その作品に参加できたことをとても嬉しく誇りに思うことはあります。でもわざわざ探しに行ったりはしないのです。

いまは何でもかんでもレッテルを貼りたがる傾向にありますが、そのことに私はうんざりしています。私には息子と娘がいて、男の友人も女の友人もいます。普段からあらゆるものを別々に区別して考えることはありません。この地球上で私たちは話し合ったり、愛し合ったりすることができる。男も女も同等で、みんな全人類同じだと考えています。あまりレッテルをつけることで人々が離れていくようなことをしたくない。

私自身が映画に望んでいることは、ただ私の心が揺さぶられること。何よりも衝撃を与えてくれることを望んでいます。シネマはシネマであり、私にとってはいい映画か、ダメな映画か、それがすべてなのです。

- 作品情報

-

『TITANE/チタン』

『TITANE/チタン』

2022年4月1日(金)から新宿バルト9ほか全国公開

監督:ジュリア・デュクルノー

出演:

アガト・ルセル

ヴァンサン・ランドン

配給:ギャガ

- プロフィール

-

- ヴァンサン・ランドン

-

1959年7月15日生まれ。1980年代には多くの映画で助演をつとめた。ジャン=ジャック・ベネックスの『ベティ・ブルー/愛と激情の日々』(1986年)、クロード・ソーテ監督『僕と一緒に幾日か』(1988年)に出演。1989年、その年活躍した若手に贈られる『ジャン・ギャバン賞』を受賞。1992年には、コリーヌ・セロ―監督『女と男の危機』で『セザール賞』主演男優賞に初めてノミネートされる。2015年に『ティエリー・トグルドーの憂鬱』でセザール賞主演男優賞、『カンヌ国際映画祭』男優賞を受賞。1998年の『パパラッチ』では、脚本も担当した。近年の代表作に、『君を想って海をゆく』(2009年)、『母の身終い』(2012年)『ロダン カミーユと永遠のアトリエ』(2017年)がある。

- フィードバック 30

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-