(メイン画像:Our Father. Keith Boyle as Donald Cline in Our Father. Cr. Netflix © 2022)

興味本位のDNA検査で明るみに出た、見知らぬ異母きょうだいたちの存在。その裏にあった事実とは

窓のない廊下が映り、重く不穏な音楽が静かに忍び寄る。電灯は黄色い壁紙を照らすが、明るさなど微塵も感じない歪な空間だ。カメラは薄気味悪い廊下を進み、その先にある固く閉ざされた扉を映し出す。そこに浮かび上がる「ブラムハウス・プロダクション」の文字。醜怪な化物が飛び出しても驚かないほどに禍々しいオープニングだ。しかし直後にカメラがとらえるのは異形の怪物や悪魔ではなく、扉の奥で自慰行為をする医師の姿。性処理を行なうただの人間。なのにその後ろ姿からはただならぬ邪悪さを感じさせる。その男の正体は何者なのだろうか。

5月11日にNetflixで配信された映画『我々の父親』(原題:Our Father)は、そのショッキングな内容から瞬く間に世界中で話題となった。不妊治療の名医が自らの精子を無断で使用し、大勢の女性患者に自分の子を産ませていた……というあらすじから嫌悪感が凄まじい話である。だがこの作品が何より恐ろしいのは、本作がフィクションではなくドキュメンタリー映画だということだ。

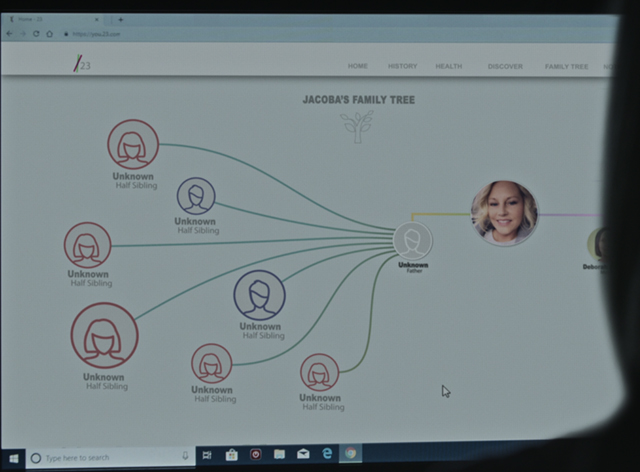

本作の中心人物となるのはインディアナ州に住む女性、ジャコバ・バラード。ジャコバは自身が不妊治療を行なっていた母親と匿名の精子ドナーの間にできた子どもであることを知り、興味本位でDNA検査を受ける。彼女と同じ精子ドナーから生まれた異母きょうだいがいないかと考えたのだ。1人くらいは……と淡い期待を寄せていたところ、奇妙なことに7人もの異母きょうだいが見つかった。ジャコバによると、母は不妊治療を受けた際、近親相姦のリスクを避けるため、同じドナーが提供した精子を使える患者は「3人まで」と聞かされていたという。それなのに、なぜ7人ものきょうだいがいるのか?

事実が明るみに出るきっかけを作った被害者、ジャコバ・バラード Our Father. Jacoba Ballard in Our Father. Cr. Netflix © 2022

奇妙に思った彼女はそのきょうだいたちに連絡を取り、自身の出生について調査を行なったところ恐ろしい事実が発覚する。なんと彼彼女らの母親に不妊治療を行なったドナルド・クライン医師が、全員の生物学的父親だったのだ。不妊治療の権威であったクラインは、施療の際に女性患者が待つ隣の部屋で射精し、自らの精子を健康な若手研修医や患者の夫のものだと偽り、注入し妊娠させていた。はじめはその事実を否定していたクラインだったが、騒動が大きくなるにつれ止むを得ない事情があったときのみ使用したと認めた。自分の精子を使用したのは数回だけだというクラインの主張とは裏腹に、クラインのDNAを持ったジャコバの異母きょうだいの数は膨れ上がっていく。

DNA検査によって、ジャコバにはありえない人数の異母きょうだいがいることが判明する Our Father. Cr. Netflix © 2022

ジャコバを含め、きょうだいたちには健康上の問題を抱えているという共通点があった。クラインの自己免疫性疾患が遺伝していたのだ。同作によると、アメリカの精子バンクは通常、遺伝性の疾患や家族に病歴がある人の精子ドナーへの登録は受け入れないとしている。不妊治療の専門医であるクラインは当然それを知っていたはずだが、自身の精子を使用し続けていた。ジャコバたちは彼彼女らの親を騙し、辱め、自らのアイデンティティーを穢したうえに健康上のリスクまで負わせたクラインにその責任を追及するため、メディアを巻き込みクラインの罪を問おうとする。だが彼女らを待ち受けていたのは、「いまの法律ではクラインの行為は裁くことができない」という残酷な現実だった。

法で裁けず、動機は不明……“わからないこと”の恐ろしさ

劇中ではクラインがなぜそのような凶行に及んだのかさまざまな角度から検証される。遺伝学的実験のためか、カルト宗教への信仰によるものか、はたまた生理的欲求に突き動かされたのか。だが結局それが何なのかはわからない。数多くの可能性はあるが、そこに明確な答えはない。あるのは底知れぬ闇の輪郭をなぞるような、得も言われぬ恐ろしさだけだ。理解し得ない邪悪さが我々と地続きの現実に存在している、という事実はどんなフィクションよりもおぞましい。

クライン医師はカルト宗教の活動を積極的に行なっていたことが語られる Our Father. Keith Boyle as Donald Cline in Our Father. Cr. Netflix © 2022

だがそれ以上に恐怖を覚えるのは、クラインの行為が性犯罪にあてはまらず、訴えることすらできないという法の欠落だ。目の前の男の精子を夫のものだと偽り注入され、何も知らないままその男の子を身籠ったとしても、それはいわば「疑似レイプ」であり、罪に問うほどの問題ではないらしい。これは女性の権利を軽視する昨今の風潮に通じるところがあるように思えてならない。本作が配信される少し前、米国において女性の中絶の権利を保障する「ロー対ウェイド判決」を連邦最高裁が覆す構えであるというニュースが飛び込んできた。女性が自らの身体に関して持つ権利を否定する、時代と逆行する動きである。女性の同意なしで生殖に関する権利や選択肢を奪われるという点において、今作が映し出すものと昨今の世情の根底にある女性に対する暴力性は近似していないだろうか。

劇中でクラインが非道な処置を行なった治療室 Our Father. Cr. Netflix © 2022

フィクションホラーの名手「ブラムハウス・プロダクション」が手がけた意義と、恐怖を煽る演出が孕む問題

冒頭でも触れたとおり本作を手掛けたのは『ゲット・アウト』(2017年)『透明人間』(2020年)などで知られ、ホラー作品を得意とするスタジオ「ブラムハウス・プロダクション」だ。監督のルーシー・ジュルダンはこれが映画デビュー作となるが、プロデュースにジェイソン・ブラムが名を連ねていることからもわかる通り、本作はブラムハウスの作風が色濃く反映された作品だ。物語が完全にホラーの文脈で紡がれている。本作を観た人の多くが「まるでホラー映画だ」と評しているが、作為的にそう感じさせられているのは間違いない。兄弟姉妹が見つかるたびに増えていくきょうだいカウント、クラインのクリーピーさを強調するような再現映像、生気のない背景に音響、映画全体を支配する薄暗いトーンなど枚挙に暇がない。視聴者にこの事件のおぞましさを伝えるという点において、その演出は成功している。

一方で恐怖演出を追求するあまり、本作がいくつかの危険性を孕んでいることも事実だろう。当時を再現するシーンでは役者と被害者(きょうだい)本人が出演していることが冒頭で明かされている。クラインを演じるのはキース・ボイルという俳優で、その容姿でキャスティングされただけありクライン本人に酷似している。台詞はないものの彼の風貌や立ち振る舞いからはただならぬ威圧感が漂い、被害者ではない我々すら恐怖を覚える。しかし被害者を演じるのは俳優ではなく被害者自身だ。被害者たちがクラインに恐怖心を抱いていることはインタビューで幾度も語られているが、演出のためにそんな彼女らとクラインと瓜二つの俳優を対面させる必要があっただろうか、というのは甚だ疑問である。被害者の承認を得ているということはアメリカのエンターテイメント業界誌『Variety』の記事でも明らかにされているが、恐怖を煽るこの演出が彼らのトラウマを呼び覚ましてしまわないか、精神衛生的な問題を非常に懸念してしまう。

クラインを演じる俳優キース・ボイル Our Father. Keith Boyle as Donald Cline in Our Father. Cr. Netflix © 2022

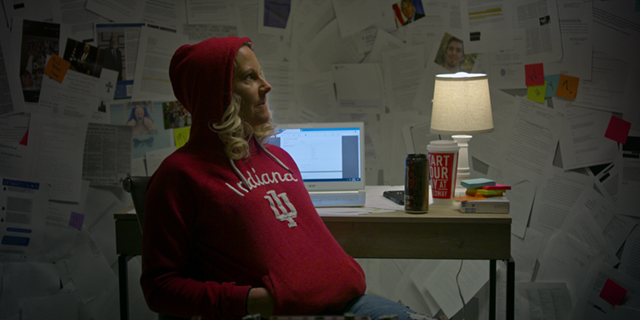

そして演出を追求するあまり、本作がこの事件を「映画のなかの出来事」として矮小化させてしまわないかというのも危惧される点だろう。赤いフードを被ったジャコバが書類だらけの部屋でパソコンと向き合うシーンなど、あまりにフィクション的な演出はこの事件を現実から遠ざけてしまいかねない。

Our Father. Jacoba Ballard in Our Father. Cr. Netflix © 2022

だが、今作が持つセンセーショナルなホラー性が大いに話題となり、各国で注目を浴びたことは評価すべき点である。日本においても本作はNetflixの映画視聴数ランキングに食い込んだ。注目を浴びづらいドキュメンタリー作品としては異例のランクインだ。話題性が問題提起の際に如何に重要かは劇中でも語られている。ジャコバがどれだけ訴えても無視し続けた司法省や検察が動き出したのもメディアが要請したためだ。いまも闘いつづける被害者たちにとってこの話題性は大きな推進力になり得る。それだけでも今作が作られた意義は充分すぎるほどにある。その勢いが一過性のものにならないことを願うばかりだ。

ラストで明かされる身の毛もよだつ事実。身近に潜み得る“見えない性犯罪”

このドキュメンタリーはラストでとんでもない爆弾を投下して幕を閉じる。詳しくは述べないが、この事件は氷山の一角にすぎず、数え切れないほどの被害者がいることを示唆する、背筋が凍るような内容だ。

当然これは日本でも十分に起こりうる事案である。本作の事件は自分の髪と瞳の色が家族と違うという理由で自らのルーツに疑問を持った女性からはじまった。だが、人種的多様性の乏しい日本でそのような疑問を持つ者はほとんどいないだろう。他国と比べDNA検査も普及していない。もし同様の事案が起きても気づくきっかけがあるとすれば、せいぜい血液型くらいではないだろうか。もしかすると隣人が、職場の同僚が、恋人がきょうだいかもしれない。想像しただけで身の毛がよだつが、それは絶対にないとどうして言い切れるのだろう。本作に登場するきょうだいたちもかつてはそう思っていたに違いない。

『我々の父親』が提示する恐怖、それは決して対岸の火事ではないはずだ。

Our Father. Cr. Netflix © 2022

- 作品情報

-

『我々の父親』

『我々の父親』

2022年5月11日(水)配信

監督:ルーシー・ジュルダン

製作:ジェイソン・ブラム、ルーシー・ジュルダン、マイケル・ペトレラ、アマンダ・スペイン

製作総指揮:クリス・マッカムバー、ジェレミー・ゴールド、メアリー・リシオ

- フィードバック 60

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-