アンディ・ウォーホルが、時代を超えてアート以外の分野にも与えてきた影響

2012年公開の『メン・イン・ブラック3』(監督はバリー・ソネンフェルド)は、悪い宇宙人から地球の平和を守る秘密エージェントが、凶悪脱獄犯を追って1969年のニューヨークにタイムスリップするというSF映画だ。そのなかで印象的に登場するのが、20世紀アメリカを代表する芸術家アンディ・ウォーホルと、彼が運営していたスタジオ「ファクトリー」である。

銀のアルミホイルらしきもので全体を装飾したファクトリーは、作品制作の現場としてのみならず、当時のセレブリティたちが押し寄せるもっともイケてるサロンでもあった。ジョン・レノン、デヴィッド・ボウイ、オノ・ヨーコにマドンナ……時代の寵児たちが集ったその場所(ファクトリーは1960~80年代のあいだ、数度にわたって移転している)を『メン・イン・ブラック3』では宇宙人たちが集まる秘密クラブに脚色しているのが愉快なところで、彼らを監視するエージェントとしてウォーホルも描かれている。これはウォーホルを題材にした映画のなかでもかなり突飛な例だが、神秘的で多面的な性格を持つアーティストを「じつは宇宙人だったかも?」と空想してみたくなる気持ちはよくわかる。

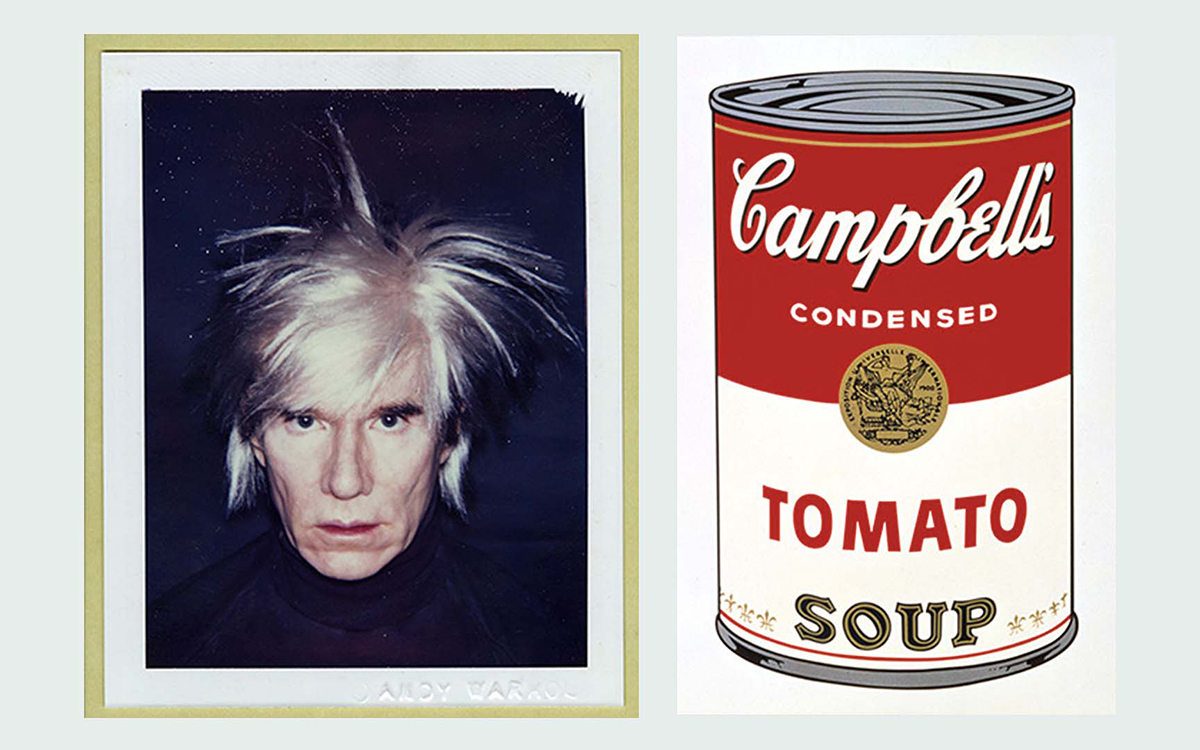

アンディ・ウォーホル『自画像』アンディ・ウォーホル美術館所蔵 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York

1960年代のニューヨークで大衆文化・消費社会のイメージをアートに転用した「ポップアート」の旗手として活躍したウォーホルは、エイリアンのようにとらえどころのない人物である。無数に並んだキャンベルのトマトスープ缶の絵画や、グリーン、ピンク、イエローなどの様々な色彩でプリントされたマリリン・モンローは、大衆文化のアイコニックな大量生産品やセレブリティの消費のイメージを「アート」のフィールドに大胆に導入したことで当時の美術界に衝撃を与えたシリーズだった。

また、それらが発表された1960年代から半世紀以上を経た現在もなお、誰もが一度は見たことのある文化史的な「アイコン」として認識され続けていることを考えれば、ウォーホルが目論んだ挑発の射程の恐るべき広さ、長さがわかるだろう。

アンディ・ウォーホル『キャンベル・スープ缶I:トマト』1968年 アンディ・ウォーホル美術館蔵 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York

アンディ・ウォーホル『三つのマリリン』(※日本初公開)1962年 アンディ・ウォーホル美術館所蔵 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York

そして、彼の活動は平面作品だけに留まらなかった。ファクトリーを訪れた人々の表情をフィルムに収めた『スクリーンテスト』(そこには若き日の女優・岸田今日子も記録されている)や、エンパイア・ステート・ビルディングを夕暮れから深夜まで定点観測した『エンパイア』などのアンダーグラウンドな実験映画。銅の塗料を塗布したキャンバスに放尿し、そこで起こる化学反応の結果をペインティングとした「酸化絵画」や、メモや手紙や旅先で得た土産ものなどを雑多にダンボールに収めた「タイム・カプセル」のシリーズ。ときに「画家」としてのキャリアを自ら捨て去り、1960年代を代表するロックバンド、The Velvet Underground and Nicoをプロデュースするなど、まさにマルチジャンル、マルチメディアのアーティスト / クリエイターとして彼は59年の生涯を駆け抜けたが、それはまるで自分のアイデンティティが固定されることを拒むかのような、変化 / 変身の人生であったとも言えるだろう。

アンディ・ウォーホル『孔雀』1957年(※日本初公開)アンディ・ウォーホル美術館所蔵 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York

アンディ・ウォーホル自身が受けていた影響、創作の源泉

彼の最初の変身は、おそらく1949年に見出すことができる。アーティストとしてはじめての個展を開催したのは3年後の1952年だが、彼はそれに先立って「アンディ・ウォーホル」という名前を職業であった商業デザインの分野で使い始めている。

彼の正式な名前は、アンドリュー・ウォーホラ(Andrew Warhola)。スロバキア系移民の家に生まれた彼は、小さい頃から病弱で引っ込み思案な性格だったというが、そのかわりに長い療養期間のあいだ、塗り絵や切り絵、写真撮影など、さまざまな芸術表現に触れることができた。その甲斐あって、大学の芸術学部を卒業した彼はニューヨークに移住して広告業界で商業デザイナーの職を得ることになる。その頃のポートレート写真を見ると、黒縁メガネにきっちり髪を分けた優しげなカルチャー男子といった面持ちで、現在よく知られている銀髪のエキセントリックなアーティストイメージはどこにもない。だが、『VOGUE』などのファッション誌に掲載された当時のイラストレーションのインクで描いたイメージを転写・反復する画風などからは、アーティスト時代に展開していく複製への関心が見て取れるし、どことなく感じさせるクィア的な趣向は、キャリア全体にわたって散見される同性愛的なイメージを思い起こさせもする。そういった内省感と華やかさを同居させた作風はたちまち人気を集め、彼は人気デザイナーの仲間入りを果たす。そんな絶頂の渦中に、彼はデザイナーからアーティストへの転身をはかり、アンディ・ウォーホルとしての人生を生き始めたのである。

その後のポップアートの旗手としての活躍はすでに述べた通りだが、ウォーホルが遺した「もしきみがアンディ・ウォーホルについてすべてを知りたいなら、ぼくの絵と絵画、そしてぼくの表面を見るだけでいい。そこにぼくがいるし、その裏には何もない」や「機械になりたい」といった有名な言葉からは、時代の寵児たる華やかさよりも、他者を自らの深みに立ち入らせようとしない孤立の精神、あるいは死への憧憬、死によって「もの」化される人間性や存在への関心が感じとれる。そのダークな感覚が何に由来するかは定かではないが、新聞紙に掲載された自動車事故、処刑に使われる電気椅子、市民デモにおいて黒人を取り締まる白人警官のイメージを用いた作品は、ウォーホルの一筋縄ではいかない多面性を伝えている。

これはあくまで筆者の個人的な印象だが、「アメリカが大好き」というコメントまで遺したウォーホルにとって、アメリカは近さと遠さを同時に感じさせる対象であり続けたような気がしている。スロバキア移民としての出自を持ち、またセクシュアルマイノリティでもあった彼の視点は常にどこかクールで厭世的だ。

きらびやかで健康的なアメリカの表層で戯れる限りにおいては、同国はウォーホルのような人間にも寛容だが、そのいっぽうで1960年代に吹き荒れた黒人差別(公民権運動の隆盛のなか、1968年にはキング牧師が暗殺された)や同性愛者差別(警察によるゲイバー取り締まりに端を発した「ストーンウォールの反乱」は1969年)につきまとう暴力や死も、アメリカのもう一つの表情でもあった。

そのような複雑さと矛盾を内包したアメリカに接しながら、自らをアーティストに変身させ、トリックスターのように振る舞ったウォーホルの心情を想像することは、筆者にとっては「多面性」を探求するための一つの方法である。

上:アンディ・ウォーホル『最後の晩餐』1986年(※日本初公開)、下:アンディ・ウォーホル『ツナ缶の惨事』1963年(※日本初公開)。アンディ・ウォーホル美術館所蔵 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York

展示作品の半数以上が日本初公開となる、アンディ・ウォーホル大回顧展が開催

「ウォーホルとは何者だったか?」を知ろうとしても、容易にその答えばかりかヒントも掴ませてくれないのが、まさにアンディ・ウォーホルという作家の特徴であり魅力だろう。

だが、それをユニークな角度から知れる機会がもうすぐ訪れる。京都市京セラ美術館の新館 東山キューブにて、2022年9月から単館開催される『ANDY WARHOL KYOTO / アンディ・ウォーホル・キョウト』では、彼の出身地であるピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館から、代表作や日本初公開となる作品を含む約200点が来日する。出品作には、1956年の世界旅行の途中で訪れた京都で描かれたスケッチなども含まれるという。

アンディ・ウォーホル『京都(清水寺)1956年7月25日』1956年 アンディ・ウォーホル美術館所蔵 © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York

1956年というと、ウォーホルがまだデザイナーとアーティストを両立しながら活動していた時期。つまり彼が「ウォーホラ」から「ウォーホル」になろうとする移行の時代でもある。アーティストとしての揺籃の時間に、彼は何を考えたのか。そして京都で何を見て、何に反応し、何を描いたのか。そういった断片的な記憶に触れることによって、ひょっとすると私たちは少しだけアンディ・ウォーホルの実像に近づけるかもしれない。

- イベント情報

-

『アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO』

『アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO』

2022年9月17日(土)~2023年2月12日(日)

会場:京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」(京都市左京区岡崎円勝寺町124)

開館時間:10:00~18:00(入場は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日(但し祝日の場合は開館)、12月28日~1月2日

主催:京都市、アンディ・ウォーホル美術館、ソニー・ミュージックエンタテインメント、MBSテレビ、産経新聞社、京都新聞、WOWOW、FM802/FM COCOLO

協賛:DNP大日本印刷、アクセンチュア

後援:米国大使館

企画制作:イムラアートギャラリー / ソニー・ミュージックエンタテインメント

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-