2021年に開催された「東京オリンピック」。スケートボード競技での日本人スケーターの前人未到の活躍から、1年が経とうとしている。そのあいだ、スケーターはこれまでにないほど大衆的な認知を日本で獲得した。しかし、それははたしてスケートボードが社会で理解されたことを意味するだろうか。

「認知が進めば進むほど、社会とストリートスケートのあいだにある溝は深まっている」。そう話すのは、2010年に設立され、東京を拠点に活動するスケートクルー「Diaspora skateboards」のフィルマー・小林万里(こばやし ばんり)と、スケーターの佐藤鷹来(さとう たから)だ。

スケートボードは、建造物/都市空間を前提とした極めて都市的な遊びでありつつ、それが少なからず、建造物に「傷」をつけるなど、空間を破壊するリスクを含んでいる。また通行人との衝突という危険性もあることから社会との「溝」は深まりやすく、その溝を埋める答えというのは容易に見つかるものではない。

とはいえ、「スケートパーク(練習場)」で滑ればいいだろう」と切って捨てることの危うさも、わたしたちは十分に認識する必要がある。

スケートボードという1つの文化が、社会と本当の意味で「共生」するために、どう考えていくことが健全か。ストリートで滑ることの意味を2人の言葉から紐解きながら、そのヒントを探っていく。

小林万里(こばやし ばんり / 左)

長野県松本市出身。Diaspora skateboardsのファウンダーでありフィルマー。ビデオディレクターとしても活躍。ISSUGI、Fla$hBackS、KID FRESINO & C.O.S.A.、BIM、STUTS、SPARTAなどさまざまなアーティストのMVも制作。

佐藤鷹来(さとう たから / 右)

東京都渋谷区出身。ストリート、トランジションを得意とし、クリエイティブな滑りを見せる若手スケーター。

スケボーは「競技」?「カルチャー」? 堀米雄斗らの活躍がスケーターの分断をつなぐ

─「X Games」が千葉で開催されるなど、スケートボードの注目度が高まっています。そのきっかけに、「東京オリンピック」があると思いますが、スケートボードが種目に採用されてから現在にいたるまで、スケートシーンの反応はどうでしたか?

万里:採用された直後は、コンペティション(競技シーン)でアスリート的な活動をしているスケーターの「採用されて良かった」って意見と、ストリート(街中)を滑るコアなスケーターの「オリンピックとかクソだから」みたいな対立構造はあったと思います。

それが、いざふたを開けてみると……。

鷹来:単純に堀米雄斗君は誰がみてもすごかったっていう。

万里:滑りで全員を黙らせましたよね。彼をはじめ、各国のスケーターがすごすぎて。オリンピック開催の是非はともかく、自由な雰囲気の中で競技が行なわれているのも新鮮で面白かったです。

万里:コンペティションに否定的だったスケーターたちも堀米雄斗を称賛するポストをインスタにあげていて。彼はストリートでビデオパートも残してるスケーターでもあるし、そんな彼が活躍したことで風向きが変わったのかなと。

─オリンピックそのものはポジティブに捉えていると。

万里:そうですね。スケートボードは遊びとして始まったものですし、個人的にはそれが好きな姿ではあるけど、昔からコンペティションの文化もあるし、スケートパークでの滑りもまったく否定はしてないです。

先日の「X Games」や「SLS(Street League Skateboarding)」で日本人が普通に勝ってる状況って、昔では考えられないですし、率直にすごいと思います。

警備員「オリンピック選手の足を引っ張るな」。街中での滑りにこだわるのは?

─コンペティションを通して、日本でかつてないほどにスケートボードが社会で認知されるなか、同じスケートカルチャーの一部であるストリートシーンに向けられた視線の変化はありますか?

万里:スポーツとして社会的に認知されるのに反比例し、ストリートで滑るスケーターには冷ややかな目が向けられていると感じます。

鷹来:「迷惑系スケーター」って言葉もメディアでめっちゃ聞くようになったっすね。

「『迷惑スケボー』が注目ワードに」と報じるウェブメディア「iza(イザ)」の記事(外部サイトを開く)

万里:程度の差こそあれ、社会で迷惑をかけてない人っていないはずなんですよ。「迷惑系」というインスタントな言葉でストリートスケーターを一括りにしてしまうのはナンセンスかなと。

ぼくがストリートで撮影をしていて、警備員に言われてすごく覚えてるのが、「オリンピックで頑張ってる人たちの足引っ張るなよ」という言葉。社会にとって、ストリートスケーターは競技スケーターの足を引っ張る存在だと思われているんです。

流動的な都市空間で「遊ぶ場所と遊び方を、自分で見出すのがクリエイティビティー」

─そもそも、パーク(練習場)と異なる、ストリートでスケートすることの意味とはどのような点にあるんでしょうか。

万里:まず、誤解がないよう説明すると、パークは僕らより上の世代のスケーターのたちの地道な努力によって増えていった場所で、ぼくらが守っていかなきゃいけない場所ですし、絶対に必要なもの。もちろん、ぼくたちも滑りに行ってます。

練習してスキルを高めることができるし、パークに行くといろんな人がいるから、学校に馴染めないようなやつの受け皿にもなれる、楽しく仲間と集まれる場所。

そうした前提があったうえで、遊び方の違いは存在しますね。その「遊び方」がスケートボードにとってめちゃくちゃ重要なんですよ。

─パークとストリートの「遊び方」の違いですか。

万里:誰かが用意した場所で遊ぶ、あるいはルールのもとに遊ばされるのでもなく、「遊ぶ/滑る場所(スポット)」を自分の足で探して、そこでなにができるかを考えてクリエイティビティーを発揮する。

発想とスキルを試す場所を、自分で見つけて自分でやる。それがパークとの違いなんじゃないかと思います。

─遊ぶ場所と、そこでの遊び方を自分で見出していく行為がストリートスケートだと。

万里:そうだと思います。ストリートのどこを滑るかというスポットチョイスも含めて、スケーターのスキルなんですよ。「スポットシーカー(スポットを探しまわる人)」って言葉もあるくらいで。

─スポットシーカー。

万里:ストリートのスポットって基本的にすぐになくなってしまうんですよ。先週あったスポットが翌週には消えてなくなることが、東京みたいな都市部ではザラ。それは都市開発の工事でなくなってしまったり、スケート禁止になってキックアウト(追い出される)されてしまったり。

空間がめちゃくちゃ流動的だって前提に対応しなきゃいけなくて、それにはどれだけ街をプッシュしてるかがキモになってくるんです。

路面が「命」のスケートボード。ストリートならではの難しさとは?

―街が流動的なため、どれだけスポットを知っているかも重要になってくると。

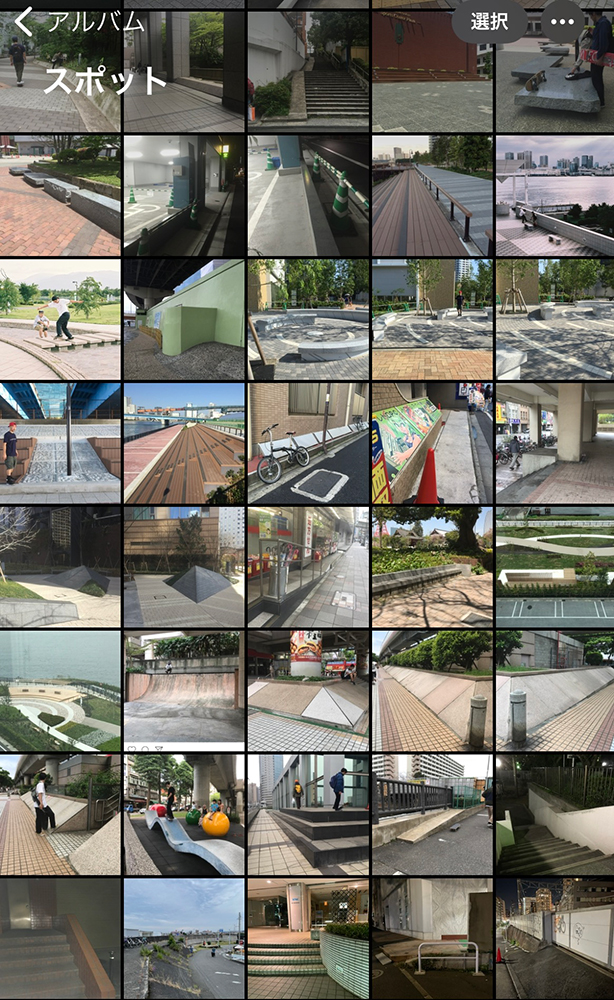

万里:ヤバいスポットシーカーは、街をひたすらプッシュしまくってますから。ぼくの先輩世代のフィルマーは昔、自分で見つけたスポットの写真を撮り、アルバムにファイリングして持ち歩いてたんですよ。

スケーターと「ここでこのトリック(技)いける?」って相談して現場に向かう。いまはジオタグをつけられるスマホが使われてますけど、本質的には同じです。

スポットのアルバム / 写真提供:万里

鷹来:スポットってSNSで探せばたくさん出てきますけど、いつ消えてなくなるかわからない「財産」なので、知らないスケーターには場所の詳細を教えたくない気持ちもあるっすね。

万里:消える理由は、都市開発だけじゃなくて、スケーターたちのマナーにも原因がありますね。騒いだり、ゴミをポイ捨てして汚したりするとすぐになくなる。それだとスポットを守ってきた先人たちに申し訳ないじゃないですか。

―実際にスポットに行くと、SNSでは気づかなかった発見もある?

鷹来:写真や映像で見るのと、実際に自分の目で見るのとでは全然違うんすよね。スケボーは路面が「命」なので、路面の質が想像と違ったり、フラットに見えた道がじつは傾斜になってたりすると、いつもはメイクできるトリックも難しくなる。

万里:路面ガタガタじゃん。ここいってんのかよ。みたいなね。

鷹来:過去にそのスポットで滑った人よりカッコいいメイクをして超えていく、みたいなのが、ストリートの楽しいところかもしんないっすね。

「スケートビデオで重要なのはどんなファッション、音楽で、どこを滑ったか」(万里)

─スポットを探すことの背景に、スケボーは路面が「命」であるがゆえ、都市空間に依存する極めて都市的な遊びであり、かつそれが流動的という前提がある。

鷹来さんから「超えていく」とありましたが、「どの場所で、なにをしたか」あるいは「更新したか」は、スケーターにとって重要な自己表現につながりますね。

万里: ストリートのスケーターは、自分の滑りを記録したビデオパートを自分の名刺代わりにします。パートではいかに難しいトリックをメイクしたかの技術的な観点だけでなく、どのような「表現」をしたかも重要です。

―「表現」とは具体的にいうと?

万里:どんなファッションか、どんな音楽をBGMに使っているか、そしてどんなスポットで滑ったか、などです。まだ知られていないし誰も滑っていないけれど、めちゃくちゃいいスポットで一番最初に映像を残す。

それによって、そのスポットが自分の「代名詞」になることもあるんです。だからこそ、誰も滑ってないスポットを自分たちが最初に発見したときは、喜びというか、高揚感が半端じゃない。

鷹来:「ここはあの人のスポットだよね」みたいに、スケーターのあいだで語り継がれてる場所もたくさんあるっすね。

万里:あるある。たとえば、自分の中で印象に残っているものでいうと、レジェンドスケーターの吉田徹(*1)さんが、「SHIBUYA109」下の駅につながる階段の手すりで「B/Sノーズグラインド(*2)」をメイクした写真があるんですけど、「ここでやっちゃうんだ」って衝撃を受けたんですよね。

通行人もセキュリティもたくさんいたはずなのに。そして、この場所を通るたびに徹さんを思い出すんです。

*1:スケートチーム「NEWTYPE」の設立者で、デッキブランド「N.T.ORIGINAL」の代表

*2:デッキ(板)のノーズ側(前にあたる部分)のトラック(デッキとウィールをつなぐ金属の部分)だけでグラインド(手すりや縁石の上を滑る)するトリック。「B/S」はバックサイドの略で背中側に飛ぶこと

ストリートの「残り香」を通じた、スケーター独自のコミュニケーション

─普通の人は素通りするような、なんてことない建造物やオブジェクトに、スケーター独自の文脈が埋め込まれていっているんですね。

万里:しかも、映像とか写真とか記録に残ってない場合でも、なぜかみんな知ってるんですよ。「あの人、あそこであれやったらしいよ」「どういうアプローチでいったんだろう」みたいに、噂が広まるんです。で、実際に行くと、そこにはスケーターの「残り香」がある。

─残り香ですか。

鷹来:現場にウィール(車輪)やグラインドの痕跡がついてるんですよ。そこから「こうアプローチしたのか」みたいなことを想像する。スポットに行ってみて、そのトリックのヤバさがわかるみたいな。

万里:もちろん、誰も滑ってない場所だけじゃなくて、みんなが知ってるスポットでNBD(Never Been Done)なトリックをやって塗り替えていく喜びもありますよね。

鷹来のインスタを見てると、「そこをこう使うのか」って驚かされるし、同じ場所でも人によってやることが全然違う。スポットに宿る歴史的な文脈をリスペクトとともに更新するのも、スケーターの大事な表現なんですよ。

―街をよく見ているストリートスケーターならではの感覚ですね。

万里:一般の人からしたらなんてことない街の建造物に残った傷や残り香を通じて、スケートボードの文脈を想像し、滑る。

自分のスキルやクリエイティビティーを発揮しながらその場所で歴史を築いてきた先輩スケーターたちとコミュニケーションをしている、そういう感覚がすごくあります。

広角レンズ「フィッシュアイ」がとらえる、消えゆく記憶、塗り替えるスケボーの文脈

─都市開発やキックアウトだったり、ストリートスケートを取り巻く環境や空間の脆弱性は、スケーター特有の文化的文脈を一瞬でリセットしてしまいますよね。だからこそ、スケートビデオというのは重要な意味を持つように思えます。

万里:そうですね。スケートビデオで「フィッシュアイ(魚眼)」と呼ばれる広角レンズが多用されるのは、スケーターの身体をダイナミックなアングルで映すために寄りながらも、広い画角で街全体の雰囲気まで背景に残すことができるからです。

そこに映り込むビル、街、路上のありようは、いつ消えてなくなるかわからない街の記憶をアーカイブした貴重な資料ですよ。

撮影で使用している機材Panasonicの「LUMIX GH5S(左)」と「DVX100A(右)」 / 写真提供:万里

フィッシュアイで撮影すると、空間が歪んだ迫力ある写真になる

万里:歴史的な場所や有名な場所は誰でも写真や動画で記録に残すけど、なんてことない建物や路地を撮ることってないじゃないですか。スケーターはそういった隙間を足で探して映像に収め、痕跡を残し、また次の場所を探す。

この繰り返しが東京のストリートのフッテージになって、外国のスケーターたちも東京で滑りたいと思う。田舎に住んでいた高校生のときのぼく自身もそうでした。

とはいえ、都市開発でスケートカルチャ―の脆さが心配になるかというと、それは少し違うかなとも思っています。

─といいますと?

万里:おなじみのスポットで大規模な工事などが始まると、スケーターたちはざわつくんですよ。でもそれは、「スポットがなくなる」みたいなネガティブな反応ではなく、むしろ、さらにヤバいスポットが誕生するのではという期待から。

─それは面白い反応ですね。

万里:車を走らせてて、大きなビルの建設現場を見つけると、「スポット臭(スポットがありそうな気配)」がするんです。で、車を止めて近づいてみると、滑りがいのあるスポットを見つけたりする。だから、減るのも早いけど、滑れる場所も無限に増えるってとらえてますね。

─ある意味、そのリセットされた空間をさらにうまく使ってやろう、みたいな。

鷹来:そういうメンタリティはスケーターにはあるっすね。逆にこう使えちゃうよね、って考える。

最近だと新しいビルの敷地の縁石やベンチは「スケートストッパー」がついてるところも多いんですけど、スケートを知ってるビルと、知らないビルがある。知らないビルはストッパーが甘いこともあるんすよ。むしろめちゃ面白くなるじゃん、みたいなストッパーの付け方になってることもある(笑)。

万里:都市開発で、スケーターやホームレスの人たちを追い出してつくったものを、いかにより楽しく使うか。それがストリートを拠点にするぼくたちのプライドだったりもするし、クリエイティビティーの一部でもあると思います。

Diaspora skateboardsのスケートビデオ『SYMBIOSIS』のなかで、スケーターのハカセがエンダーでメイクしたスポットは、いまは滑らせないための柵が立てられたんですけど、ハカセの後輩の戸倉万汰廊がその柵を「B/S180(*3)」で越えていきましたね。

*3:背中側を進行方向に向けるように体とデッキを180度回転させながらオーリーするトリック

─越えた瞬間、また新しい意味が生まれる。柵みたいな制限も自分たちの文脈に引っ張り上げて、さらにそのスポットを上書きしていくというか。

万里:「できないようにと思って柵置いたんでしょ? じゃあ越えてやるよ」みたいなメンタリティはあると思うし、メッセージの残し合いみたいなところもあると思います。

ただ、ここでぼくがいいたいのは、決して誰かに迷惑をかけたい、ものを傷つけたい、破壊したいからやっているわけではないということ。

自分たちのクリエイティビティーを発揮するために、やっぱりスケートの遊びの本質や表現には、都市空間、公共空間が必要になってくるんです。だからこそ、ぼくらもどうあるべきか頭を悩ませているんです。

「知る」と「理解する」の差とは?『SYMBIOSIS』の1シーンから「共生」を思う

─スケボーは公共空間/都市空間への依存を前提とする遊びである一方で、その前提となる空間に「傷」を残すという代償や、通行人と衝突するリスクも同居している。これは社会とストリートスケーターのあいだでつねに議論されていますし、両者の溝が埋まる気配が一向にないとも感じます。

そんななか、『SYMBIOSIS』ではスポットから退去するよう指導する警察官に、ハカセさんが「あと3回だけ」と懇願するシーンがありました。最後の3回目にメイクしたシーンは、1つのヒントになるような気がします。

万里:あれはお互いがギリギリのところで歩み寄った瞬間だったと思います。「ここじゃないとダメなんだよ」「遊びじゃないんだよ、遊びなんだけど」ってハカセの言葉は、スケーターじゃない人にはなかなか理解できないですからね。

鷹来:一般の方からみたら「なんでここじゃないとダメなの? 遊びでしょ?」って思うかもしれませんが、違うんです。この場所じゃなきゃいけないんすよ。

万里:だからこそ、あの映像を家であらためて見たとき、「これじゃん」って思ったんです。ハカセもテンションが上がって乱暴な言葉にはなってたけど、自分を理解してもらうために真剣に会話をして、警察官の方も「残り3回」だけ許してくれた。

最後の「成功おめでとう」って一言は、あのビデオのテーマを決定づけるシーンでした。最初はスケーターをただの邪魔な連中だと思っていた警察官が、スケーターのメイクに心を動かされた。

それを見て、ただ視覚的にカッコいいスケートビデオであるだけじゃなくて、ストリートスケートと、音楽/競技スケート/街との「Symbiosis(共生)」をテーマにしようって。

─スケートボードと社会がそれぞれいかに歩み寄るか。

万里:スケートボードを「知ってる人」は増えたけど、「理解してる人」たちはほとんど増えていない。ぼくの友達のFla$hBackSのラッパー・febbの“Another One”という曲で、「知ると理解の差」というリリックが出てくるんですけど、いまそれを痛感してるところです。

febb as Young Mason”Another One”を聴く(Apple Musicはこちら)

Diaspora skateboardsが担う役割。スケートボードと社会にある「溝」をどう埋める?

―スケートボードと社会には溝がある。だから、スケーターはその溝を理解し、社会の視線を想像したうえで活動していくしかない。

万里:溝が深まれば、スポットも消え、パークの利用にも制限がかかりますからね。自分たちの首を絞めるだけです。スポットを守って映像を残していきたいんだったら、スケーターがストリートで滑るとき、タイトな状況のスポットではダラダラたむろせずに「ヒット&ラン」すること。

鷹来:できるだけ人に迷惑をかけずに、警備員にも通行人にもなにもいわれず、すぐメイクしてすぐに去る。映像だけ残す。そういうやりかたで街と共生していくしかないっすね。

万里:いま、スケーターが爆発的に増えるなかで、こっちから見ても危なっかしい、プッシュもままならないのに人混みのなかを滑っていたり、これまでスケーターが必死に伝えてきたマナーを知らないスケーターも増えました。

意味のない形だけのルールなら従わなくてもいいと思うんですが、マナーは守ろうよと。

―理解の差は社会だけじゃなく、スケーターのあいだでも。

万里:ストリートを滑るには、競技的なスキルと街を乗りこなすスキルの両方が必要だと思うんですよ。下手くそでもだめだし、ただ上手いだけでもだめで、パークとストリートにはそれぞれを補う役割がある。

たとえば、最近パークでよく見かけるのが、親に怒られながら泣きながらスケートする子ども。習い事のようにスケートボードの技を学ぶだけになっちゃうと、限られたスケートの喜びしか理解できない。スケーターが「遊び」の本質を理解していないのだから、社会の理解も進んでいかない。

―カルチャーが失われ、認知だけが進むとそうなっていくと。

万里:オリンピックなどの競技シーンの発展は基本的にポジティブにとらえてますけど、スポーツ化の危うい点があるとしたらそこじゃないかと思います。

じつはDiaspora skateboardsは9月に実店舗を某スケートパークの近くにオープンします。パークの近くにふらっと行ける溜まり場があれば、若いスケーターにもパークだけでは知ることができない、スケートボードの文化的な側面を共有することができる。そういう役割を路上から担っていければなと思っています。

Diaspora skateboardsの実店舗の詳細はInstagramでリリースを待とう

- サイト情報

-

Diaspora skateboards

Diaspora skateboards

- プロフィール

-

- 小林万里 (こばやし ばんり)

-

長野県松本市出身。Diaspora skateboardsのファウンダーでありフィルマー。ビデオディレクターとしても活躍。ISSUGI、Fla$hBackS、KID FRESINO & C.O.S.A.、BIM、STUTS、SPARTAなどさまざまなアーティストのMVも制作。

- 佐藤鷹来 (さとう たから)

-

東京都渋谷区出身。ストリート、トランジションを得意とし、クリエイティブな滑りを見せる若手スケーター。

- フィードバック 89

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-