「The Worst Person In The World」という原題を翻案した日本語タイトルのインパクトもさることながら、日本版のポスターやチラシなど、そのビジュアル展開においても、細やかな仕掛けとこだわりにあふれているヨアキム・トリアー監督の映画『わたしは最悪。』。その日本版アートワークを担当したのは、『ムーンライト』『燃ゆる女の肖像』『mid90s ミッドナインティーズ』『ライトハウス』といった洋画、『花束みたいな恋をした』『はい、泳げません』といった邦画の日本版アートディレクションを手掛けたことで知られるアートディレクター・石井勇一だ。

石井は、『わたしは最悪。』という映画に何を感じ、それをどのようにデザインへと落とし込んでいったのだろうか。デザイナーは、ポスターやパンフレットの制作にあたりどのように映画を見ているのか、また、映画にとってポスターやパンフレットはどのような役割を持つべきなのか。『わたしは最悪。』や過去作を例に、映画のポスターやパンフレットデザインの仕事について、石井に話を聞いた。

ビジュアル制作にあたり、映画をどう見ているのか? 「悪」のロゴタイプにこめた狙い

―映画のポスターやパンフレットの制作は、やはりまずは映画本編を見ることから始まるのでしょうか?

石井:そうですね。まずは、普通のお客さんと同じような感じで映画を見て、そのあと「何が心に残るんだろう?」っていうところを、クリエイションの頭に切り替えながら考えていきます。それで、印象に残ったシーンの写真が素材としてあるのかを確認してもらって、なければないでコマ抜きなどで使えるかどうかを確認してもらう。これはどの映画の場合も、大体やっていることですね。

石井勇一(いしい ゆういち)

デザイン会社、大手外資系広告代理店を経て、OTUA株式会社設立。パッケージデザイン、ロゴデザイン、ファッショングラフィック、コーポレートアイデンティティなどデザインを通じたブランディング構築に厚い信頼を集める。繊細な感情表現を得意とすることから『ムーンライト』(2016年)、『君の名前で僕を呼んで」(2017年)、『mid90s ミッドナインティーズ』(2018年)、『燃ゆる女の肖像』(2019年)、『Summer of 85』(2020年)、『花束みたいな恋をした』(2021年)、『はい、泳げません』(2022年)、『わたしは最悪。』(2022年)など多くの映画話題作の日本版グラフィックや独創的なアプローチによる販促物のデザインも手がける。英国『D&AD Awards』ブロンズ賞をはじめ、米国『The One Show』など国内外のデザインアワードを多数受賞。

―石井さんが日本版ポスターやパンフレットを手掛けられた『わたしは最悪。』という映画は、どんなふうに見ましたか?

石井:最初は、多少仕事の視点もありつつ見ていたんですけど、次第にそれを忘れてハマってしまったというか、「やられた!」っていう感じがありました。

―それは、どういう意味で?

石井:いまの時代って、自分の人生に対して、まわりから求められるものがすごく多いじゃないですか。いつのまにか、知らない人が敷いたレールに乗っかっていたり、あるいは親のために生きていたり、自分が何に向かって生きているのか、わからなくなるようなところがある。それで、気がついたときには、年齢的にもできることが限られていたり。この映画のそんなテーマが、ぼく自身にもすごく重なったような気がしました。

そういうものを感じつつも、それらに対してノーと言いながら、自分の道を選んでいくこの映画の主人公・ユリヤが、とても光り輝いて見えたんです。

『母の残像』『テルマ』のヨアキム・トリアー監督による本作は、学生時代は成績優秀で、アート系の才能や文才もあるが、決定的な道が見つからず、人生の脇役のような気分でいる女性ユリヤが主人公。ノルウェー・オスロを舞台に、理想の未来と現実のあいだで揺れながら、自分に正直に人生を選択していく彼女の物語が描かれる。ユリヤを演じたレナーテ・レインスヴェは、本作で『第74回カンヌ国際映画祭』女優賞を受賞。

―タイトルは「わたしは最悪。」ですが、結構清々しいところもある映画ですよね。

石井:そうなんですよね。タイトルのインパクトが強くて、それがこのビジュアルの爽快な笑顔と相反するようなところがあると思います。「この笑顔で『最悪』って、どういうことなんだろう?」というのが、まず気になりますよね。

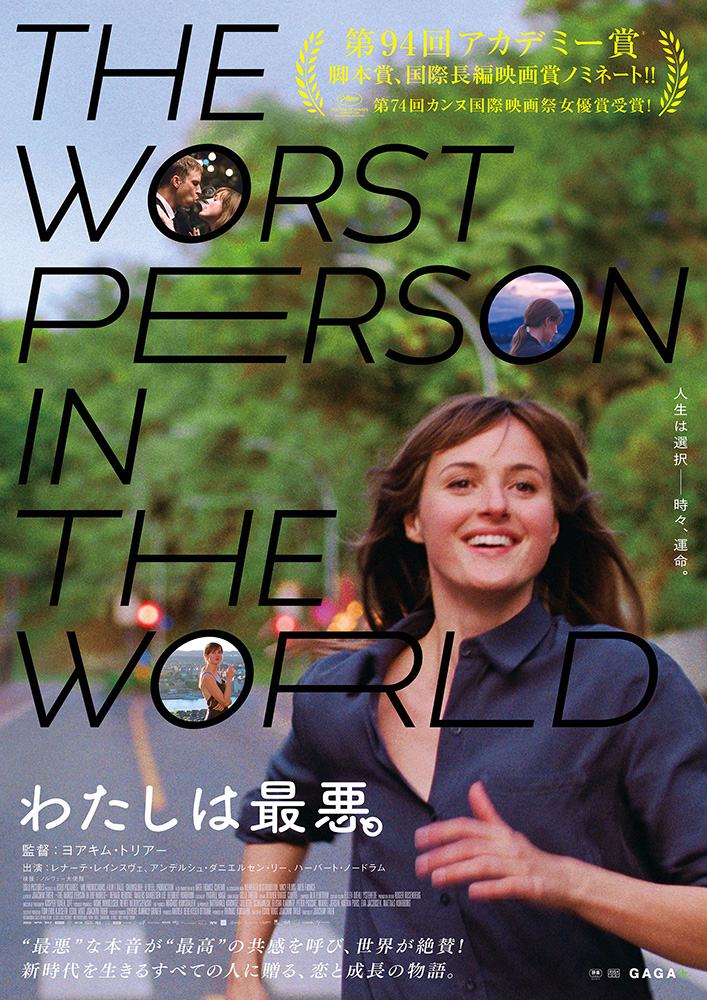

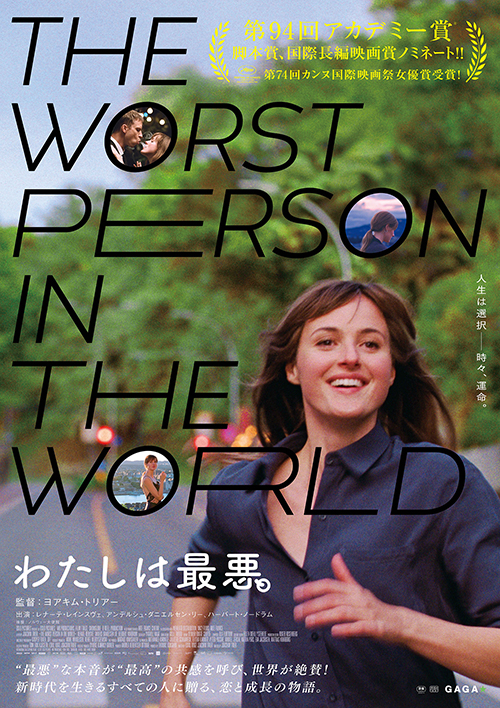

『わたしは最悪。』ポスタービジュアル。タイトルの「悪」の字が反転し、句点と重なっている © 2021 OSLO PICTURES - MK PRODUCTIONS - FILM I VÄST - SNOWGLOBE - B-Reel – ARTE FRANCE CINEMA

石井:この「私は最悪。」という日本語のロゴタイプは、じつは「悪」という文字を逆版にしているんです。本人は悪とは思ってなくて、むしろそれを楽しんでいるような感じ、あるいはそれが自分に返ってくるような感じを出したいと思いました。

―よく見ると「悪」の字が反転しているんですね。

石井:そうなんです。もともとの文字も、角アールの柔らかいゴシックを基本にしているのですが、そのへんのニュアンスを出すのは結構苦労した点でした。

『わたしは最悪。』 © 2021 OSLO PICTURES - MK PRODUCTIONS - FILM I VÄST - SNOWGLOBE - B-Reel – ARTE FRANCE CINEMA

ムビチケや試写状のデザインも手がける。『わたしは最悪。』の日本版ビジュアルができるまで

―映画を見たあと最初に取り掛かるのは、日本版のポスターやチラシのデザインになるのですか?

石井:ポスターの前に、ムビチケカードのデザインがあります。それがかなり早い時期で動くので、その段階では本国のビジュアルをそのまま使ったり、日本語のロゴが間に合わなければ、仮のロゴで進めることもありますね。そのあとが、マスコミ向けの試写状のデザインになります。

試写状の段階では、まだメインビジュアルも決まっていない状態だったんです。ただ、この映画のニュアンスだけは、なんとか伝えたいなと思って、いろいろ提案させていただきました。

―試写状に使われている、この模様は何ですか?

石井:これは、マーブルペーパーといって、ヨーロッパでは100年以上前から受け継がれている手法を使った水彩紙の模様です。『燃ゆる女の肖像』のパンフレットでも使いました。ユリヤの「心の葛藤」みたいなものを代弁できたらいいなと思って、こういう感じのデザインにトライしてみました。このマーブル模様のビジュアルは、その後、チラシの裏にも少し使っています。

マーブルペーパーを使用した『燃ゆる女の肖像』パンフレット(中央)と、『わたしは最悪。』マスコミ向け試写状(奥)

―映画のワンシーンとかではなく、この試写状のためのビジュアルなんですね。今回の日本版ビジュアルは、英語のロゴタイプも、独特かつ大胆なものになっていますよね。

石井:ユリヤのキャラクターに合わせて、あえてアンバランスな感じにしたのですが、そのさじ加減は結構難しかったです。文字の印象って、少し大きさが違うだけですごく変わってしまうんですよね。なので、ファッション性は意識しつつ、ちょっと引っ掛かるような気持ちの悪さ、違和感みたいなものを大事にしながらつくっていきました。

―メインビジュアルは、本国同様、ユリヤが笑顔で走り出すビジュアルになっています。

石井:ほかのシーンの写真もいろいろトライはしたんですけど、やっぱり一枚の画として物語るには、どこか物足りない感じもあったんです。この写真は、画としてもいいんですが、映画を見たあと、このシーンがどういうシーンだったかを振り返ると、また奥深さが増すようなところがありますよね。映画の内容としても、このシーンが彼女にとってひとつのターニングポイントになる。だから、ベタな構図ではあるけれど、そのような裏の意味があるっていうところでも、ちょっと面白いかなと思って、これに決めました。

映画ポスターの役割として重要なのは、そこで完結しないこと

―先ほど、「悪」の字が逆版になっているという話がありましたが、今回の映画に限らず、石井さんはロゴタイプのデザインに、かなりこだわりを持っている印象があります。

石井:そうですね。特に今回の映画の場合は、日本語も英語もロゴについては「決め切らない危うさ」みたいなものを、すごく意識していました。今回メインのものとは別のビジュアルパターンにもいくつかトライしているんですけど、それはメインビジュアルとは違うシーンを切り抜いたり、ロゴタイプもまったく違うバリエーションでつくっています。

異なるロゴタイプや写真を用いた6種のビジュアルポスター。ティザーイメージ制作時に石井が提案したバリエーションがもとになっている。「ティザーのときにこの映画で描かれている人生の多面性や、人によって人生のとらえ方が違うということを、どうやったら表現できるだろうかと考えて、ロゴのバリエーションも含めていくつかつくらせてもらったんです。誰もが『特別な人間』である必要はないっていうある種の匿名性も出したくて、あえて文字を顔の部分にかけていたりもします」(石井)

―特別ビジュアルポスターというかたちで発表された、6つのビジュアルパターンですね。セレクトされている写真もそうですが、ロゴの違いによっても、かなり映画のイメージが変わってきますよね。

石井:映画のポスターをつくるときに毎回思うことなのですが、必要最低限の素材として、良いビジュアルがあって、さらにそれを演出するような相性の良いロゴの文字があって、そのビジュアルの奥行きが増すようなキャッチコピーが一行あるだけで、じつは十分なんですよね。

ただ、そのためには、ロゴのニュアンスとか気分を突き詰める必要がある。だから、そこは毎回すごくこだわるし、意識する部分です。いちばん時間がかかるところでもあるんですけど。

―一方で、ポスターやチラシをつくる上で、ある種の「わかりやすさ」みたいなものを求められることも多いのではないですか?

石井:そうですね。ただぼくは、映画のポスターの役割として、「これは何だろう?」って考えさせたり、ひとつの思考のきっかけになったりすることが大事だと思っているんです。だから、ぼくが映画のポスターをつくるときに毎回意識するのは、完成させない危うさというか、未完成な部分を残すことなんですよね。それはロゴに関しても同じなのですが、写真だったら、そのシーンから先につながるものを見る人に感じさせるということをつねに意識しています。

実際に映画を見たあと、改めてそのポスターを見て、どう思うかっていうところも含めて意識して、ポスターではあえて答えを出し切らないものにしたいんです。映画ポスターの場合、そういうフックみたいなものをどう仕掛けることができるのかが、すごく大事だと思っています。

―なるほど。映画のポスターならではというか。

石井:映画のポスターやチラシの役割として、いかにそこで完結しないものにするかというのは、重要なことだと思うんです。ぼく自身、映画のポスターを見て、もうその映画を見たような気になってしまうことがあって。そのあとさらにトレーラー映像を見て、「なるほど、こういう感動が得られる映画なのね」って、その答え合わせをするために、映画を見に行くような。

そうではなく、やっぱりポスターとして、ある程度期待感を煽るようなものにしたいんですよね。それを見て、ちょっとドキドキしながら、映画の公開日を迎えるような。

パンフレットはずっと手元にとっておきたくなるようなものにしたい

―パンフレットについてはどうでしょうか。映画を見る前の人が多く目にするポスターやチラシとは、またクリエイティブの種類が変わってくるように思いますが。

石井:そうですね。映画のパンフレットって、映画の販促物のなかでほとんど唯一、お客様がお金を払って手に取るものですよね。なので、手元にずっととっておきたくなるようなものにしたいと思っています。普段パンフレットを買わない人も、こればかりはちょっと買わずにはいられない、というような「モノ感」というか「プロダクトとしての力」みたいなものは、パンフレットに関してはすごく考えますね。

―『わたしは最悪。』のパンフレットは、どんなコンセプトでつくっていったのでしょう?

石井:自分の人生を謳歌しているユリヤの脳内イメージを、スキャンダラスな海外ゴシップ週刊誌に転化したようなデザインになっています。人生をパパラッチされたようなビジュアルイメージで、写真ベースで全体を組みました。

「週刊誌感」を出すために、あえて斤量の薄いコート紙を使っているんですが、それでも「モノ」として買いたくなるには、ある程度本としての厚みが必要だというのもあって、結構ぜいたくに写真を使って大胆な見開きのページをつくったりしています。そういう意味では、これまでありそうでないような感じのパンフレットになっていると思います。

『わたしは最悪。』パンフレットの校正見本。「映画のなかでユリヤ自身は全然卑屈になってないですよね。全体の色使いを含めて、そのようなユリヤの内面からくるものを出したいということは意識しました」(石井)

- ウェブサイト情報

-

CINRAが提供する求人情報サービスはこちら

CINRAが提供する求人情報サービスはこちら

「CINRA JOB」はクリエイティブ業界の転職や新たなキャリアをサポートするプラットフォームです。デザイナーや編集者、プランナーなど魅力的な企業のクリエイティブ求人のほか、働き方をアップデートするヒントなど、さまざまなお役立ち情報をお届けします。

最初の作品は「やたらと力が入っていた」。強く印象に残っている『ムーンライト』

―石井さんご自身のキャリアについてもお聞きしたいのですが、そもそもどういう経緯で、映画に関するデザインの仕事をするようになったのでしょうか?

石井:もともとグラフィックデザインをやっていて、広告代理店の会社員を経て、映画やファッション、女性誌などいろいろやっている事務所にアシスタントとして入りました。そこで10年ほど映画に関わるデザインの仕事をしていたんですけど、そのあと入った別の広告代理店がとにかく忙し過ぎて、身体を壊してしまったんです。それで、そこを辞めて、ひとりでデザインの仕事をするようになりました。

―計画的に独立したというわけではなかったのですね。

石井:そうですね。実際、何のコネクションもないまま独立してしまったので、最初の頃はほとんど仕事もなくて。名刺が必要な人がいたらつくったり、ブランドを立ち上げる人がいたらロゴをつくったり、とにかくかたちになるものをつくって、それを自分のウェブサイトに載せる、ということを、しばらく必死でやっていました。それから2年後くらいに、前職でお世話になっていた映画会社さんから、「ちょっとこれ、やってみませんか?」とお話をいただいたのが、『追憶と、踊りながら』(2014年)という映画のビジュアルです。

―『追憶と、踊りながら』が最初だったんですね。

石井:はい。その仕事が、『ムーンライト』(2016年)につながっていって、だんだんいろいろなところからお声掛けいただくようになったという感じです。なので、『追憶と、踊りながら』のときは、とにかく失敗できないと思って、やたらと力が入っていたことを覚えています(笑)。

―なるほど。このときから、すでにタイポグラフィへのこだわりも見えますね。

石井:そうですね(笑)。でも、映画のタイポグラフィって、昔は当たり前のようにつくっていたと思うんですよね。もちろん、いまはいろいろなことが圧縮傾向にあるなかで、そこに時間と手間をかけるのが難しいという事情はわかるんですけど、ぼくの場合は、ここばかりはやっぱり譲れないなっていうのがあって。だから、文字については、いつも頑張ってやっているところはあります。

―これまでの映画のお仕事のなかでいちばん印象に残っている仕事を選ぶとしたら、どの作品になりますか?

石井:やっぱり、『ムーンライト』ですかね。バジェット的にも大きかったのもありますし、『アカデミー賞』で作品賞を獲ったからっていうのもあったと思いますが、チラシを3種類つくらせてもらったり、新聞の一面広告を打ったり、かなりいろいろなことをやらせてもらったので。

『ムーンライト』のチラシと新聞広告

―『ムーンライト』の一連のビジュアルは、いまだに印象に残っています。

石井:ありがとうございます。主人公の視線を通じて描くことが、すごく大事だなって思ったんですよね。だから時代ごとに目線重視のポスターやチラシを提案させていただいて。そういう大胆なことを、あの規模の作品でやることができたのは、個人的にもすごく印象に残っています。

『花束みたいな恋をした』『はい、泳げません』など邦画も担当。海外映画との違いは?

―石井さんは、『花束みたいな恋をした』(2021年)や『はい、泳げません』(2022年)など、最近は邦画作品も手掛けられていますが、やはり本国のビジュアルがすでにある海外映画と、そうでない邦画では、仕事としては違うものですか?

石井:全然違いますね。そもそもまず、動き出すスタート地点が違うというか。邦画の場合は、映画の撮影前にお話をいただいて、「どういうビジュアルにしていきましょうか?」っていうところから始まって、メインビジュアル用に撮影の機会を設けてくれたりするので、そのためのディレクションやイメージをトライできるんです。そこが洋画の場合とは、大きく違うところですね。

―そもそもの関わり方が、全然違うわけですね。

石井:そうですね。邦画の場合は、少なくとも公開の1年前くらいから動き出すので関わっている時間も長いです。それと、いわゆる芸能界的なところなので、出演者の方々のタレント性を立たせながら、なおかつ映画のストーリー性をどうやって出していくのかというバランスはなかなか難しいところです。そこも、わりと何でもできる洋画とは異なる部分だと思います。

―気の使いどころが、全然違うというか。

石井:かかる時間も関わる人数も全然違うので、まったく別の仕事と思ってもらっていいかもしれないです。ポスターやチラシ、パンフレットなど、最終的にできあがる「モノ」としては、邦画も洋画もそんなに変わらないんですが。

「映画のポスターは、見る人の気持ちを沸き立たせるものであってほしい」

―最後に、デザイナーとしての石井さんにとって、映画のポスターやパンフレットは、どのようなものであってほしいと考えていますか?

石井:ポスターに関しては、機能性という意味では、さっき言ったようにそこで答えを出し切らないということもそうですが、かつて映画のアートポスターが当たり前のように光り輝いていた時代があったじゃないですか。ぼく自身、それに憧れてこの世界の門を叩いたみたいなところがあって。その思いは、ずっと忘れずにいたいなっていうのは、つねに思っています。

―それは、どのあたりの映画のポスターを指すのでしょう?

石井:世代的なものもあると思いますが、ぼくの場合は、『トレインスポッティング』(1996年)とか『バッファロー'66』(1998年)とか、あのへんの映画です。それらの映画のポスターが醸し出す異国の空気感みたいなものに、すごく憧れて。ポスターを見ているだけでドキドキしたんです。だからやっぱり映画のポスターは、そうやって見る人の気持ちを沸き立たせるものであってほしいなって思っているんですよね。

―当時は、そういった映画のポスターを、部屋に貼っている人も多かったですよね。

石井:そうそう、当時はみんな、おしゃれなポスターとして自分の部屋とかに貼っていました(笑)。昔はよく映画館の売店でポスターを販売していたけど、いまはほとんど販売されていないですよね。

最近はオンラインでいろんなものが視聴できたり、ライフスタイルが変わってきているのはわかるんですけど、映画のメインビジュアルの機能は、その頃もいまも変わらないと思うんです。なので、映画のポスターという憧れのカルチャーに引っ張られてここまでやってきたっていう、自分のアイデンティティーみたいなものは、忘れずにやっていきたいと思っています。

―パンフレットについては、どうですか?

石井:パンフレットの反応を聞くと、「モノ」としてちょっと変わったもののほうが喜ばれるんですよね。僕も買い手としては、「これはいま買わないと、もう買えない」っていう特別な装丁だったり、質感だったり、グッズというかプロダクトとして見てしまうところがあって。だから、できることならそういった部分をこだわりたいなってここ2、3年は特に強く思うようになってきています。

―SNSの時代になってから、映画のポスターやパンフレットのことが、以前よりも話題になることが多いように思いますが、それについては、どんなふうに感じていますか?

石井:もちろん、好意的なものだけではなく、批判的なものもいろいろ目に入ってくるようにはなりましたけど、基本的にはありがたいことだと思っています。それまでは、そもそもあまりリアクションがなかったというか、ほとんど手探りみたいな感じでやっていたところがあったので。

こうして、ポスターやパンフレットについて語る機会も、ほとんどなくて、ただ「市場」だけが、そこあるっていう状態でした。なので、実際に映画を見た人や、パンフレットを手に取ってくれた方の反応を直接見ることができるのは、すごくいいことだと思っていますし、何よりも励みになっています。

- 作品情報

-

『わたしは最悪。』

『わたしは最悪。』

2022年7月1日(金)からBunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか全国順次公開

監督:ヨアキム・トリアー

脚本:ヨアキム・トリアー、エスキル・フォクト

出演:

レナーテ・レインスヴェ

アンデルシュ・ダニエルセン・リー

ハーバート・ノードラム

- プロフィール

-

- 石井勇一 (いしい ゆういち)

-

デザイン会社、大手外資系広告代理店を経て、OTUA株式会社設立。パッケージデザイン、ロゴデザイン、ファッショングラフィック、コーポレートアイデンティティなどデザインを通じたブランディング構築に厚い信頼を集める。繊細な感情表現を得意とすることから『ムーンライト』(2016年)、『君の名前で僕を呼んで」(2017年)、『mid90s ミッドナインティーズ』(2018年)、『燃ゆる女の肖像』(2019年)、『Summer of 85』(2020年)、『花束みたいな恋をした』(2021年)、『はい、泳げません』(2022年)、『わたしは最悪。』(2022年)など多くの映画話題作の日本版グラフィックや独創的なアプローチによる販促物のデザインも手がける。英国『D&AD Awards』ブロンズ賞をはじめ、米国『The One Show』など国内外のデザインアワードを多数受賞。

- フィードバック 30

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-