パンデミックによる「不安定性」「不確実性」といった、世界が閉ざされた感覚からなかなか抜け出せない状況が続いている。しかし、この状況は一過性のものではなく、自ら生きる力を携えて前に進んでいかなければならない。

自分1人ではどうしても行き詰まってしまうとき、文化芸術からポジティブなエネルギーをもらうことは往々にしてある。現在開催中の『OKETA COLLECTION 「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展』は、まさに「生きる力」に満ちた展覧会といえるだろう。

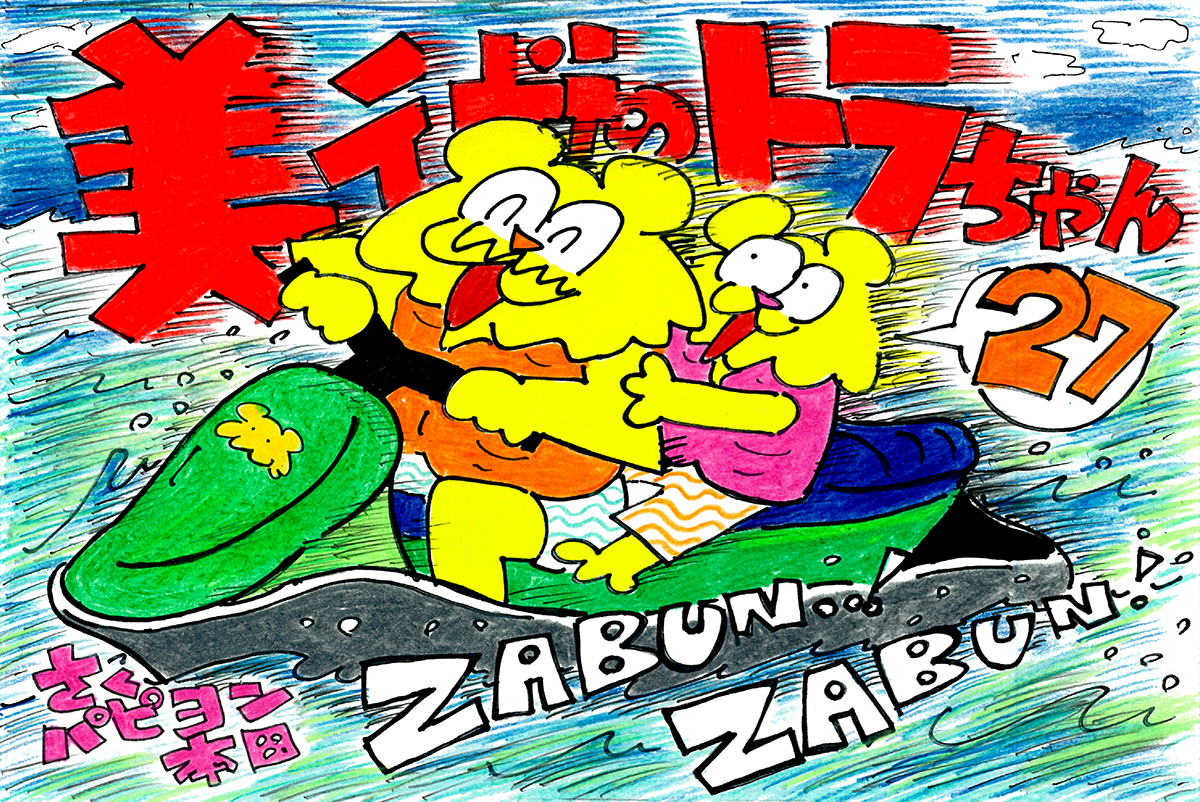

本展で展示されるのはコレクターの桶田俊二・聖子夫妻が収集してきた現代アートのコレクションで、草間彌生をはじめ、近藤亜樹、ジャデ・ファドジュティミ、山下紘加などの若手作家を含む16名の国内外の作家を中心にした約35点の作品が並ぶ。

今回は、展覧会にも作品が展示されているアーティストの清川あさみと、エッセイストの犬山紙子が展覧会をまわった。長年交流があり、同世代で仕事、創作活動を続けてきた二人。作品を見て感じたことをはじめ、自身の10代からこれまでを振り返り、表現に活かされた経験や展覧会のテーマである「生きる力」について考えを巡らせた。

(メインカット:WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展 / ヘアメイク(清川あさみ):RISA)

若手作家から草間彌生まで。現代アートに満ちるエネルギー

WHAT MUSEUM【OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展】

日本を代表する現代アートのコレクターとして知られる桶田俊二・聖子夫妻が一目惚れし、魅了された「生きる力」に満ちた作品たち。

会場入り口では、不安定な状況が続く現代社会のなか、ポジティブで肯定的なメッセージを発するジュリア・チャンの作品『YES YOU CAN』が迎えてくれる。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

ポジティブなエネルギーに満ちた近藤亜樹

本展は多様な生き方を感じられるような現代アート作品を5つのテーマに分けて展示している。ポスターのメインに使用された近藤亜樹の『ネバーランド』は色使いがカラフル。

1987年生まれ、山形県在住で「描くことは生きることそのもの」という彼女の作品は、まさにポジティブなエネルギーに満ちている。興味深いのは、ライフステージとともに作風が変わっていくこと。震災、そして出産が大きな転換点になった。

犬山:植物や動物がたくさん描かれていて、大地の生命力から引き出されたようなエネルギーに満ちていますね。顔や体のバランスに対して手の大きさが印象的で、生きる力強さや温かさを感じます。

清川:私はいまの作風が好きですね。近藤さんは制作するにあたって下描きをされないそうで、感覚的な描き方がその生命力につながっているのかもしれないと思いました。

日本アニメからのインスピレーションも。ジャデ・ファドジュティミ

若いアーティストの作品が多いのも、また新しいエネルギーの創出につながっているだろう。史上最年少となる27歳でテート・コレクションに作品が収蔵された、1993年生まれのジャデ・ファドジュティミのこれだけ大きな3作品を現在国内で見ることができるのは、本展のみだという。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展 Photo by Keizo KIOKU

ジャデ・ファドジュティミは、現代アートシーンの次世代を担う注目のアーティスト。どの作品にもアイデンティティーを形成していくなかで断片的に記憶された瞬間が描かれている。

また、彼女は日本のアニメーション好きで、物語、音楽、ランドスケープ、ファッションなどさまざまな要素が制作のインスピレーションになっているという。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

犬山:よく見ると、動物のような生き物が描かれているようにも見えます。色彩も鮮やかで、色に感情が乗っているみたい。見る人の感情も揺さぶるエネルギーを感じます。

西洋画と日本画が美しく溶け合う、山下紘加

1991年生まれの山下紘加は、18歳で単身アメリカに渡り、現在は岡山を拠点に活動中。日本の里山での生活を通じて、自然と人とのつながりや、日常風景から思い起こされたイメージを描く。

『避難所―赤い木』(左)『菖蒲の夢』(右)

清川:今回の展示で、1番気になったアーティストです。山下さんは西洋画と日本画の両方を学んでいることもあって、色彩の配置、線の引き方、何より画面のとらえ方や構図が独特ですよね。

さまざまなものを学ばれているから、引き出しが多いんだと思います。計算的なのか感覚的なのかわからない感じに、新しい絵画の可能性を感じますね。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

日本を代表する現代アーティスト。草間彌生

日本の現代アートシーンを牽引し続ける1929年生まれのアーティスト・草間彌生との出会いは、桶田夫妻にとって現代アートの魅力に引き込まれるきっかけになったという。

本展では、草間彌生を代表する突起物をモチーフにした立体作品や『南瓜』などの貴重な作品が並ぶだけでなく、60〜70年代の若いころのパフォーマンスを収めた細江英公による写真作品も展示されていて、彼女の絶え間ないエネルギーを感じることができる。

犬山:草間さんは自分自身を装飾したり、パフォーマンスしたり、前衛の芸術家として強いパワーを感じますよね。

清川あさみ、今津景、川内理香子など11名の作品が並ぶ展示空間

国内外11名のアーティストの作品が共存するスペースにも、身体や自然、動物といった生きるエネルギーにつながるモチーフがさまざまな手法で表現される。そこから多様な思想、価値観を感じ取ることができる。

多様な手法と表現で「生命力」を描き出す。今津景、ロッカクアヤコ、川内理香子

1980年生まれの今津景は、デジタル描画ソフトで編集し作成した下図をもとにキャンバスに油彩で描く手法で知られ、国内外で注目を集める。出産を機に作風が変化し、臓器や頭蓋骨といった生々しいモチーフも作風に取り入れている。

ポルトガルを拠点に活動する1982年生まれのロッカクアヤコは、独学で絵を学び、絵筆を使わず手で描く。その自由で感覚的な作風と瑞々しい輝きを放つ色彩感覚が魅力的なアーティストだ。

若い世代で注目は、1990年生まれの川内理香子。「人間の身体と思考」をテーマに、それらの相互関係の不明瞭さを描く。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

虚構と現実が入り混じるような不思議な感覚。『imma(identity)』

繊細な刺繍と写真が重なり合う清川あさみ

ポジティブなエネルギーあふれる空間で、独特な存在感を放っていたのが清川あさみの作品『imma(identity)』。糸という素材を通じて、人間の本質を紡ぎ出すような作品を発表する清川が、バーチャルヒューマンモデルの「imma」とコラボレーションして話題となった作品だ。本人に作品の制作背景を聞いた。

清川あさみ『imma (identity)』©️Asami Kiyokawa

清川:これまで『美女採集』という、人間の本質を探りながらその人の歴史を「動植物」に見立てて、ビジュアルで表現する作品を手掛けてきました。

犬山:あさみさんは、女優からアーティスト、芸能人まで、ほんとにいろんな人を「採集」してきましたよね。

清川:そう。でも、『美女採集』を続けていくうち、次のテーマとして、リアルとバーチャルの狭間にいる「imma(イマ)」の存在に興味を持ったんです。

「imma」はバーチャルヒューマンなので、人間的な歴史やアイデンティティーが見えにくく、最初はどうしようかと思いました。そこで、私のなかで「新しい神話」という設定をつくり、現実社会にいる彼女を撮影して、虚構と入り混じる感じを演出したんです。

犬山:施している糸も遠くからだとCGのように見えるくらい、一体化していますよね。

清川:じつはこの糸は特注で。撮影した写真を糸に転写してもらい、ひたすら手刺繍で境界線をぼかしていくんです。なるべくデジタルに寄せていくんだけど、「手作業」というギャップから何かを感じてもらえたらと思います。

作品から感じた力強さや感情。ありのままの自分を肯定する気持ちに

─すべての展示作品をご覧になって、いかがでしたか?

清川:私は感情をぶつけるがままに描いた感覚的な作品が多いのかなと感じました。もちろん、良い意味で。

アーティストは制作するにあたって、下描きや作品の完成をイメージして描いていくことが多いと思います。でも、それらが感じられないというか。近藤亜樹さんの作品のように、下描きをしないからこそ、あるがままのエネルギーのようなものを感じましたし、だからこそ生命力が際立っている作家さんが多いなという印象です。

清川あさみ『imma (identity)』©️Asami Kiyokawa

犬山:作品から多様な感覚が表出されていたので、私たちが持ち得るさまざまな感情を肯定してもらえるような気がして、なんだかホッとしました。

男女関係なく、誰だって感情的になることはあリますよね。でも、世の中では理性的であることが「良い」とされ、感情的であることは自分をコントロールできない人とみなす風潮がある気がします。

でも、ジャデ・ファドジュティミの作品のように、人にはさまざまな記憶の断片が頭のなかにあって、断片同士がつながることもあれば、ずっと渦巻いて浮遊していることもある。そうした感覚を消さず、あるがままに表現している作品が多かったので、大きなパワーを感じましたね。

「コム・デ・ギャルソンとの出会いがアイデンティティーの目覚めでした」(清川)

─あさみさんはアート、犬山さんは文学という世界で表現を続けられていますが、10代から振り返ってみて、表現することはご自身にとってどのような「生きる力」になっていますか?

犬山:あさみさんは最初モデルの仕事を始めていましたよね?

清川:そうですね。アインデンティティーを表に出し始めたのが「16歳」という線引きは明確にあって、15歳までは自分の中にある個性を殺して社会に合わせていたタイプでした。

それはきっと、淡路島という自然は豊かだけど情報が少なく限られたコミュニティで生まれ育ったので、人との距離があまりに近かったから。4歳のとき、交通事故にあって1か月入院したことがあるんですけど、それがすごく楽しかった記憶があります。

犬山:普通は寂しくなりそうだけど……。

清川:人に合わせることなく、自由にのびのび過ごせるのが心地良かったんだと思う。じつは絵を描きはじめたのも入院がきっかけなんです。

病室でおじいちゃんやおばあちゃんに絵を描いてはプレゼントするというパフォーマンスをしていたみたい(笑)。それから絵を描くことが生活の一部になって、工事現場や野原を散歩してはずっと描いていました。

─なるほど。

清川:あと、自我が芽生えたもう1つの大きなきっかけがファッション。16歳でのとき、川久保玲さんが手がける「コム・デ・ギャルソン」の服に出会い、視界がグッと開きました。あえて「ボロ」を美しく見せる思想だったり、かたちがユニークなものがあったり、洋服というよりアート作品のようなデザインに刺激を受けて、夢中に。

私はルーズソックスを履いたら「ぶっ飛んでる」といわれるような素朴で厳しめなお家で育ったんですけど、自分に素直になろうと前髪をピンクにしたり、バイトで貯めたお金でフェリーに乗ってギャルソンを買いに行ったりしてました。当時は明石海峡大橋もなかったため船で(笑)。こうしたエピソードがきっかけで、私のアイデンティティーは目覚めていったんです。

犬山を変えた「ギャル文化」。初めて自分を「肯定」したエピソードとは?

─10代のころのあさみさんの「生きる力」はいまと変わらず、ファッションや表現だったんですね。犬山さんはいかがですか?

犬山:私の根幹はオタクなので、そこを基軸にエネルギーを貯めていました。小学校6年生で『幽遊白書』に出会い、勉強づけだった日々が「飛影(幽遊白書の登場人物)」一色になるくらい。

だけど、当時オタクには「市民権」がなくて、ずっと隠していました。そこで出会ったのが岡崎京子さん。彼女の漫画をつうじてファッションや音楽に目覚め、友だちと詩を書いたり小説を書いたり同人誌的なものをつくっていました。

そんな感じでオタクをやっていたんですけど、あるとき、友人がギャルの楽しそうな姿に憧れる創作をしたんです。それにいままでになかった発見があって、17歳で私も急にギャルになったんですよ(笑)。

メイクしてルーズソックスはいて、「うちらかわいくない?」って自分を肯定する言葉を言えたのは、あのときが初めてだったと思います。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

清川:紙ちゃんはギャルとオタクのあいだだったんだね。

犬山:いろんなジャンルのファッションを試していましたね。お年玉握りしめてギャルソンを買ったりもしたし、ギャルになったり、古着にハマったりもして。あさみさんはギャルソンのあとに古着ですか?

清川:私はロリータだったの! でっかいスカートに「ヴィヴィアン・ウエストウッド」とかを着ていました。そしたら当時の『Zipper』や『CUTiE』が声をかけてくれて、読者モデルになるきっかけをくれたんです。身長の小さめな人がファッションを楽しむ方法や、古着を取り入れた一点豪華主義を提案しながら、3年くらいモデルをやりました。

身長が151センチなので、『東京コレクション』に出させてもらっても浮くんじゃないかと心配したんですけど、周囲が「それも個性」と肯定してくれたことや、私と同じようなコンプレックスを持っている人に「かわいくなれるよ!」と肯定を示せたことは大きな経験です。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

「人は多面的で強い。自分が魅力的に思う女性をアートにする」(清川あさみ)

─あさみさんが読者モデルからアーティストに転向するのはどういったモチベーションからだったのでしょうか?

清川:いまでは想像できないかもしれませんが、私が20代だったころは、連載しているカメラマンは男性の方が多いイメージ。なので、もし女性が女性を解釈して撮影するとどんな反応が起きるんだろうと気になって。

─なるほど。そこからカメラを持ち『美女採集』をしていったんですね。

清川:ただ綺麗なだけじゃなくて、多面的で力強さのある女性を表現したい。そんな反骨精神から『美女採集』が生まれました。パッと見は美しいけれど、1枚の写真では語りきれないような女性たちの多面性を刺繍と写真で表現しています。

30代で『Complex』シリーズをつくるようになったのは、女性のもっと深い本質をえぐりたいと思って。

─人が隠そうとしている部分こそ、じつは美しいのではないか、という考えですよね。

清川:そうです。私がこうやって表現を続けてこれたのは「アーティスト」になりたいという思いよりも、つくりたいものや表現したいことがたくさんあったから。それが原動力になっていたんだと思います。紙ちゃんも、ずっと執筆しているよね?

犬山:この仕事を始めて10年くらいですね。編集者から始まり、20代で母親の介護をしながら漫画やブログを書いて、29歳で本が出版されました。私も「作家」になるぞ、というより書きたいことがあったから。

でも、一番近い感覚は「友達」が欲しかったんです。読者を友達だと思って、授業中にやっていた手紙交換のような気持ちで書いていますね。私たちの10代は夢を語ると冷笑されるような時代で、素直に言い出せなかったですし、自分でも半信半疑でした。紆余曲折ありながら、いまがあるなと実感します。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

自分の内側の声に耳を傾けて、自分にしかできないことを信じて表現する

─今回の展覧会のテーマは「アートからみる生きる力」です。とくに不安定な社会に閉ざされた気持ちを抱いている若い世代は多いのではないかと思い、生きていくために必要なマインド、メッセージをいただけないでしょうか。

清川:アートに限らず、あらゆるものがAIでできてしまいます。手作業とデジタルの共存こそ面白いと思うけれど、普段の生活ではAIが主流になり、ロジカルに物事が解決されていく。

だけど、ここにある作品たちは手作業のものが多く、私が1番いとおしく感じる人間の不安定さが魅力的に表出していると思いました。

外から入ってきた情報だけだと、ロジックを見抜くのも簡単だから真似されて腐敗していく。だから、外の情報にとらわれすぎず、自分の内側の声に耳を傾けて、自分にしかできないことを信じて表現してほしいと思います。

─そのために、アートをはじめとする芸術や文化が参考になると。

清川:そうです。インターネットで情報や答えにアクセスすることは簡単ですが、解釈するには限界があると思うんです。自分の目で見たり、ときには人と会話したりして。そうした「生」の行動に勝るものはないと思いますね。

とくにアートは実物を見るとエネルギーの感じ方が全然違う。人間の安定しない動きで描かれたものはいとおしいし、絵具の質感や盛り上がりといった肌ざわりのようなものに触れることで、元気づけられる気がします。

それはアートに限らず、紙ちゃんなら漫画や音楽のように何でも良くて、自分を知るためにも、芸術や文化に触れていくのが生きるエネルギーになると私は思います。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

─作品を見ながら、お2人もさまざまな会話を交わされていました。アートに触れることで自分の悩みや葛藤に向き合えたことを実感します。

清川:こんなにもさまざまな表現ができてしまう時代だからこそ、逆に「自由」であることがすごく苦しくて、行き詰まってしまうのかもしれません。

だけど、その人にしか生み出せないものは必ずあると私は思っています。迷ったり悩んだりしたら、美術館やギャラリーに足を運んで、アートから刺激を受けると良いですよね。

本当の自分は「たった1つ」に縛られなくていい

─犬山さんはいかがですか?

犬山:私の好きな言葉に「自尊心に対する礼儀」というフレーズがあります。韓国の作家、ソン・ウォンピョンの『三十の反撃』という本に出てくる言葉で、半地下住まいの非正規雇用の女性が贅沢な暮らしはできないけれど、「自尊心への礼儀」として月に1度映画館や展覧会に出向き外食をするんです。

いつか文化関連の仕事をしたいという彼女にとっての切実な行為に、目が覚めるような思いになりました。他者に対して礼儀は払うけれど、自分の欲求に礼儀を払う大切さに気づいて、今日の展示を周りながらすごくパワーをもらいました。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

─「自尊心に対する礼儀」。すてきな言葉ですね。

犬山:いまを生きる不安というのは、煮詰まってくると「消えたいな」という気持ちに変わってしまいます。そう思っているときって、空の青さや花のきれいさといった、自分のまわりにある素晴らしいものから自分自身が無関係に思えてしまう。

だけど、現代アートのように答えがないものだと、作品を「鏡」に見立て、自分と対話する感覚になれると思うんです。自分の持っている感情が作品によって引き出されるような。そうして人間や空、花のいとおしさに気づいて、自分とつながって見える。

もしかしたらこれは、「生きる」ことをテーマにした展覧会だから感じられたのかもしれませんが、行き詰まったり不安になったりしたら、1人で考え込まないで、自尊心に「礼儀」を払う行為を選択するのが良いのではないかと思います。

─山下さんや川内さんといった、若い世代の作家の作品に触れることも新しい価値観との出会いになりそうですね。

清川:私は『TOKYO MONSTER』という、90年代のスナップ写真をアートにするシリーズ作品を発表しているんですけど、90年代は自分を装飾して「自分とは何か」を表現している人たちが多かったんだなと感じます。鎧のようにファッションで着飾って、良く見せようとする。

最近『TOKYO MONSTER, reloaded』というシリーズを再開して、若い人たちに注目してみると、現代も仮面のようにマスクをしたり、写真加工で顔にフィルターをつけたりすることが「日常」になっていると気づきました。

清川:紙ちゃんがさっき言ったように、私たちが若いころは人と違っていると冷笑されることもあったけど、いまは「多様性」を大事にする社会に変わってきている。

こうした価値観の変化に伴ってか、若い人たちの感性って豊かに思えるんです。それは私たちが若かったときと比べて、人が所属するコミュニティーも1つだけではなく、複数になってきているからかもしれません。

―複数のコミュニティー。

清川:そう。各々がさまざまなコミュニティーに所属していて、それぞれの場で「異なる自分」を表現している。それが良い意味で面白くて。

いろんな「仮面」があって個性を1つに縛らないのが自由で健康的というか。それぞれのコミュニティーで新しい何かを吸収し、アイデンティティーをアップデートしている感じを受け取りました。

―スマホのカメラロールを見ると、いろんな表情をした自分がいることに気づかされることがあります。

清川:無理して「本当の自分」を見つけようとするんじゃなくて、コミュニティーによってキャラクターを変えて自分を楽しむことが、これからの時代なのかなと思います。

犬山:たしかに、SNSでもInstagramとTwitterでは人格が違ったりしますけど、みんな自然とやっていますよね。家族や友達も、さまざまな顔があることをお互いに認め合っている気がします。

清川:もし、不安が大きくて心の声が聞こえなくなってきたら、また新しいコミュニティーに属してみるのも良いかもしれません。コミュニティーが狭いほど孤立するし、私も子どもが少しでも悩むと意地でも新しい居場所を発見させようとします。ここで悩まなくてもいい、ほかにも楽しいことはいっぱいあるぞって。

今回のようなアート作品を見ることはそうした気づきにもつながるし、自分の未来の可能性も開けてくると思います。世界は広い、いろんな場所があるってことがわかるだけでも心が軽くなる気がします。

WHAT MUSEUM 会場風景 OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

- イベント情報

-

OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

OKETA COLLECTION「YES YOU CAN −アートからみる生きる力−」展

会期:2022年8月6日(土)〜2022年11月13日(日)

※2022年10月17日(月)~10月26日(水)は休館

時間:10:00~18:00(最終入館17:00)

定休日:月曜日(祝日の場合、翌火曜)

会場:WHAT MUSEUM 2階(東京都品川区東品川 2-6-10 寺田倉庫G号)

⼊場:一般1,200円、大学生・専門学生700円、高校生以下無料

- プロフィール

-

- 清川あさみ (きよかわ あさみ)

-

兵庫県・淡路島生まれ。服飾を学ぶと共に雑誌の読者モデルをしていた2000年代より「ファッションと自己表現の可能性」をテーマに創作活動を行なう。代表作に『美女採集』『Complex』『TOKYO MONSTER』などがあり、写真に刺繍を施しながら、個人のアイデンティティーを形成する「内面」と「外面」の関係や、そこに生じる心理的な矛盾、ギャップを主題に作品を発表してきた。現在11刷のベストセラー『銀河鉄道の夜』(リトルモア)など絵本や作品集などの著書も多数あり、作家 谷川俊太郎氏との共作絵本『かみさまはいるいない?』が2年に1度の児童書の世界大会の日本代表に選ばれる。直近では2021年に音楽ユニットYOASOBIのMVの監督・絵コンテ・原画を担当、2022年4月に大阪芸術大学の客員教授に就任するなど、幅広く活躍。

- 犬山紙子 (いぬやま かみこ)

-

1981年、大阪府生まれ。仙台のファッションカルチャー誌の編集者を経て、家庭の事情で退職。20代を難病の母親の介護をしながら過ごす。2011年、女友達の恋愛模様をイラストとエッセイで書き始めたところ、ネットで話題になり、マガジンハウスからブログ本を出版しデビュー。現在はTV、ラジオ、雑誌、Webなどで活動中。2014年に結婚、2017年に第一子となる長女を出産してから、児童虐待問題に声を上げるチーム「こどものいのちはこどものもの」を立ち上げ、社会的養護を必要とする子どもたちにクラウドファンディングで支援を届けるプログラム「こどもギフト」メンバーとしても活動中。ゲーム・ボードゲーム・漫画など、2次元コンテンツ好きとしても知られる。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-