ニューヨークの小さなレコード店に密着したドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』が公開される。

大型店では扱わないインディーズや海外の音楽を紹介し、埋もれた名作を発掘したレコード店、アザー・ミュージック(Other Music)がオープンしたのは1995年のこと。店にはアメリカ中から音楽好きが集まり、ミュージシャンたちにも愛された。そして、2000年に入って大きな盛り上がりを見せたニューヨークのインディーシーンに影響を与えることになる。レコードを売るだけではなく、音楽シーンの一部となったアザー・ミュージック。しかし、ストリーミングの普及など音楽を取り巻く社会の変化にともない、2016年に惜しまれながら閉店した。

店を経営していたのはジョシュ・マデルとクリス・バンダルー。熱気に満ちたジョシュとシャイなクリスは正反対の性格だが、「知られざる音楽を客に伝えたい」という情熱で結ばれていた。二人はどんな思いで店を経営し、店を中心にしたコミュニティーを生み出したのか。彼らの話からレコード店が音楽文化に果たす役割が浮かび上がってくる。

映画『アザー・ミュージック』:1995年に開店し、2016年6月25日に閉店したニューヨークの伝説的レコードショップ「アザー・ミュージック」の21年の歴史と最後の日々を追いかけたドキュメンタリー。作中のインタビューには、常連客でアザー・ミュージックがデビューのきっかけを後押ししたVampire WeekendやAnimal Collectiveのメンバーをはじめ、ジェイソン・シュワルツマン、ベニチオ・デル・トロ、小山田圭吾らも登場する © 2019 Production Company Productions LLC

インディーシーンが盛り上がっていた1990年代。情熱を持った音楽ファンに世界の音楽を紹介したかった

─アザー・ミュージックをオープンしたとき、どんな店にしたいのか、具体的なビジョンはあったのでしょうか?

ジョシュ:1995年のオープン当時はアメリカのインディーシーンが盛り上がっていた頃だった。例えばサブ・ポップ(Sub Pop)やマタドール(Matador Records)といったレーベルが注目を集めるようになっていたんだ。

ヨーロッパでも同じようなことが起こっていて、ワープ(Warp Records)やニンジャ・チューン(Ninja Tune)みたいなエレクトロニックミュージックを扱うレーベルが話題になり始めて、CANやKraftwerkといったクラウトロックなども聴かれるようになっていた。

でも、そういったアーティストのレコードを取り扱っている店がニューヨークにはあまりなくて。そこでニューヨークの音楽好きの人たちに、世界中のインディペンデントな音楽やエクスペリメンタルな音楽を紹介したいと思ったんだ。

左から:ジョシュ・マデル、クリス・バンダルー © 2019 Production Company Productions LLC

─ニューヨークにインディペンデントな作品を扱うレコード店があまりなかった、というのは意外ですね。

ジョシュ:「Bleecker Bob's」というレコード店や「CBGB」(※)ではインディーの作品を扱ってはいたけど、基本的にパンクやロックが中心だった。ぼくたちは世界に目を向けて海外のアーティストを紹介したかった。そして、新しい作品だけではなく古いものも紹介したかった。

例えばセルジュ・ゲンスブールやフランソワーズ・アルディのようなフレンチ・ポップは、(アザー・ミュージックの向かいにあった)タワーレコードでも扱っていたけど、その頃のリスナーは年齢層が高かった。でもぼくたちは若いリスナーに興味を持ってもらいたかった。そういうアプローチをしたレコード店は、これまでにはなかったと思う。

※「Bleecker Bob's Golden Oldies」通称「Bleecker Bob's」は1967年にオープンし、1993年に閉店した、ニューヨーク・イーストビレッジのレコードショップ。「CBGB」は1970年代からパンクやニューウェーブシーンを支えた伝説的なライブハウス

─映画のなかでアザー・ミュージックの歴代の売り上げベストランキングが紹介されていましたが、1位がBelle and Sebastian『If You're Feeling Sinister(邦題:天使のため息)』(1996年)というのも面白いですね。店で人気があった作品で印象に残っているものはありますか?

ジュシュ:セルジュ・ゲンスブール『Histoire de Melody Nelson(邦題:メロディ・ネルソンの物語)』(1971年)だね。このレコードは何千枚と売れた。とてもセクシーで、クールで、ソウルフル。1990年代のアメリカの音楽ファンのほとんどはゲンスブールのことを知らなかったと思うけど、店内でこのレコードをかけ始めたら、お客さんはそれを買わずには店を出られない、という感じだったよ。

『アザー・ミュージック』 © 2019 Production Company Productions LLC

ジャンルでなく「In」「Out」「Then」など、独自のカテゴリー分けはどう生まれた?

─アメリカにおけるゲンスブール再評価のきっかけをつくったわけですね。アザー・ミュージックはコーナーのつくり方もユニークです。「Rock」や「R&B」といったジャンルで分けるのではなく、「In」「Out」など独自のコーナーをつくっていました。

ジョシュ:いまの社会ではネットを通じてさまざまな音楽にアクセスできるよね。でも、店がオープンした当時は、まだそういうことができない時代だった。

そういう状況のなかで、情熱を持った音楽ファンの人たちに世界の音楽を紹介したい、大げさに言えば「教えたい」という気持ちで店をやっていたんだ。だから、お客さんに音楽の多彩さを伝えるためにいろんなカテゴリーをつくった。

「In」というのはインディーミュージックで、「Out」というのはエクスペリメンタルな音楽。「Then」だったらフォークやブルースのように古い音楽。フランス音楽を中心にした「Décadence(デカダンス)」というカテゴリーもあってゲンスブールはそこに入れていたよ。

お客さんと話をするなかで、彼らがどんな音楽を好きなのか、どんな音楽が聴きたいのか、いろんな情報が伝わってくる。お客さんが求めているもののなかから新しいカテゴリーが生まれたんだ。

『アザー・ミュージック』予告編

スタッフに求めたのは「先入観なく新しい音楽を聴けること」。手書きのコメントカードも人気に

─お店とお客さんとのコミュニケーションがとても重要だったわけですね。映画を見るとスタッフのみなさんは個性的な方ばかりでしたが、採用するときにポイントに置いたことはありましたか?

クリス:すべての音楽に精通している、なんてことは期待していなかった。そんなことは無理だからね。それよりも、音楽をどれだけ愛しているか。人とコミュニケーションを取る能力があるのかなど、性格的な部分が重要だったんだ。もちろん、レコード店で働いた経験とか、レジは使えるとか、そういう実務的なことも重要だったけど。

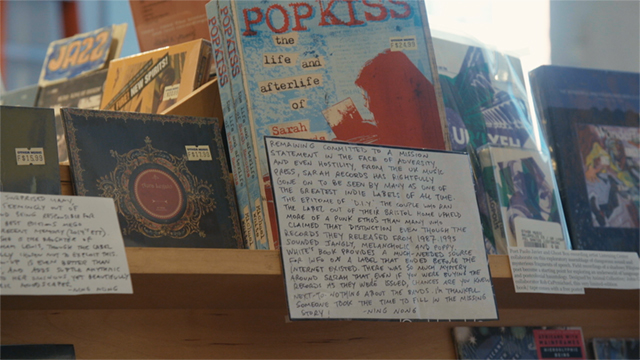

─映画でスタッフが書いたコメントカード(店頭で作品に添えられる手書きのポップ)が紹介されていましたが、それぞれ独自のスタイルがあって面白かったです。それもコミュニケーションのひとつですね。

ジョシュ:そうだね。コメントカードを書く能力が、いちばん大切だといっていいかもしれない。お客さんに新しい音楽について教えること、その音楽のオリジナリティーを文章で表現して、熱意を持って伝え、聴くきっかけをつくることがコメントカードの役割。

良いコメントを書くためには、新しい音楽に対して先入観なく接することができなければならない。その能力は重視していたね。

『アザー・ミュージック』 © 2019 Production Company Productions LLC

知識豊富で個性的な店員たち。相手の言葉に耳を傾け、会話し、客と良い関係を築く

─普通のレコード店であれば、一人のスタッフがレジも接客も商品管理もすべてやりますが、アザー・ミュージックではフロアに立っている接客担当のスタッフが必ずいます。それも大きな特徴だと思いますが、スタッフに接客の仕方を指導することもあったのでしょうか。

クリス:特になかったと思う。スタッフのことを信頼していたからね。ぼくたちはすべての客に対応できる万能なスタッフは求めていなかった。いろんな分野のエキスパートがいて、お互いにカバーしあって客に対応すれば良いと思っていたんだ。こんな小さな店なのに6人もスタッフはいらないんじゃないの? ってよく言われたけど、それだけの人数が必要だった。

ちゃんと客の話を聞いて心を通わせることが大事で、それさえできていれば接客のガイドラインなんて必要はなかった。強いて言うならアグレッシブな接客はしない、ということかな。「Can I Help You?」とこっちからアプローチするのではなくて、客から何か訊かれたら、質問に対して対応できる、オープンな状態にいることが大事だった。そうすることで自然と客とのあいだで話が広がっていくんだ。

『アザー・ミュージック』 © 2019 Production Company Productions LLC

─知識や商品の押し売りをせずに、まず、お客さんのことを優先に考える。

クリス:そうだね。まず、客が店に入りやすいシチューエーションをつくるのが重要なんだ。初めてのレコード店に入ったときは、どこに何があるかわからないから戸惑うし緊張もする。ぼく自身、若い頃に緊張しながらレコード店に入ったことがあるよ。無愛想な店員から値踏みされているような気がしてね。

だから最初は音楽以外のことを話して緊張を解いてあげるのもいい。ペットのこととか他のことから入っていく。そのうち、客は自分の好きな音楽のことを語り出して心を開いてくれる。そうやって店員と客が良い関係が結べるのが良いレコード店だと思うね。

ジョシュ:お客さんの話に耳を傾けて、彼らがどんな音楽を聴くのか、最近なにを聴いたのか、いまどんなものを探しているか、というのを理解することが大切なんだ。自分の知っていることばかりを話すような接客はダメだということは、みんなわかっていたと思う。

『アザー・ミュージック』 © 2019 Production Company Productions LLC

─映画のなかで、アメリカのレコード店では女性スタッフが少ない、という話が出てきましたが、アザー・ミュージックは例外ですね。たくさんの女性スタッフが登場していました。

ジョシュ:意識して女性を雇おうと思っていたわけではないんだけどね。異なるタイプのスタッフを集めているうちに自然と女性も増えてきた。でも、レコード店のスタッフに男性が多いというのは確かだね。素晴らしい音楽をつくっている女性はたくさんいるけど、なぜかレコード店の店員は男たちばかり。レコード店で働くクレイジーなコレクター気質の人は男性に多いみたいで(笑)。

Animal Collectiveは元店員、Vampire WeekendやInterpolはお客さんだった

─個人経営のレコード店は店長のワンマン経営になりがちですが、アザー・ミュージックは音楽好きのコミュニティーのような場を生み出していました。だからこそ、ニューヨークのインディーシーンとも密接につながっていたのではないでしょうか。

ジョシュ:それも意識してやっていたことではないんだよね。新しい音楽にオープンでいようとした結果、当時盛り上がっていたニューヨークのインディーアーティストの作品も置くようになっただけで。

Animal Collectiveのデイヴ(エイヴィ・テアことデイヴ・ポートナー)のように店員としてうちで働くようになったアーティストもいるよ。Vampire Weekend、Interpol、Yeah Yeah Yeahs、TV on the Radioなど、いろんなバンドのメンバーが客として店に来てくれたし、デビュー前に自分たちがつくった自主制作のCDを持って来てくれていたよ。

『アザー・ミュージック』よりAnimal Collectiveのエイヴィ・テアことデイヴ・ポートナー © 2019 Production Company Productions LLC

『アザー・ミュージック』よりVampire Weekendのエズラ・クーニグ © 2019 Production Company Productions LLC

─インストアライブもよくやられていたそうですね。

ジョシュ:映画ではNeutral Milk Hotelのジェフ・マンガムがインストアライブをするシーンがあったけど、あれも特別に彼に頼んだわけではないんだよね。彼はぼくたちのコミュニティーの一部で、ほかのバンドのインストアライブをよく見に来ていたんだ。ぼくたちはミュージシャンと友人のような関係だったので、彼らの作品が出ればいろんなかたちでサポートしたいと思っていたよ。

『アザー・ミュージック』 © 2019 Production Company Productions LLC

レコード店が音楽文化に果たす役割。人と話して音楽と出会う、パーソナルな体験の美しさ

─映画で、Animal Collectiveのデイヴがレコード店がなくなっていくことに触れて、「我々はレコード店が味方になってくれたけど、これからのミュージシャンは孤独だと思う」と言っていたのが印象的でした。レコード店が音楽文化にとって果たす役割をどう思われますか?

ジョシュ:いまの世の中、新しい音楽に接する機会はたくさんあると思う。PCの前に座って、ストリーミングサービスやYouTube、Spotify、あるいはブログを通じて新しい音楽の情報を知ることができるようになった。それは素晴らしいことだけど、直接いろんな人と話をして音楽に対する愛を語り合い、新しい音楽について知るのは、まったく別の体験なんだ。その体験にはパーソナルで美しいものがあると思う。

部屋にこもってPCで知識を得ることを否定するわけではないよ。自分もやっているしね。でも、人から直接話を聞いて新しい音楽を教えてもらったり、それによって世界が広がるということを、レコード店で体験できたのは大きかった。

『アザー・ミュージック』 © 2019 Production Company Productions LLC

─レコード店は商品を買うだけではなく、人と知識や情熱をシェアする場所なんですね。ちなみにお二人の思い出に残るレコード店はありますか?

クリス:ぼくはデラウェア州ウィルミントンというところで生まれ育ったのだけど、子どもの頃によく行っていたレコード店があって。芝刈りをしたり、雪かきをしたりして小遣いをもらっては、そのレコード店に行っていた。そこで音楽についていろんなことを学んだよ。

フィラデルフィアにあった「サードストリート・ジャズ&ロック」という店も忘れられない。そこはとても入りにくい雰囲気の店で、狭い店内にいろんな商品やガラクタが詰め込まれていた。その店でレコードに深い愛情を抱くようになったんだ。学校をサボって店に通っていたけど、ぼくにとってはそこが音楽を学ぶ学校だった。

ジョシュ:ぼくはニューヨークで育ったからタワーレコードの存在が大きかった。アザー・ミュージックの向かいにあたる場所にあったんだけど、そこで数々の素晴らしい音楽と出会ったんだ。いろんなレーベル、いろんな国に音楽に目を向けるきっかけになった。ヨーロッパの音楽はタワーレコードでチェックしていたね。特に影響を受けたスタッフがいたというわけではないけど音楽との出会いの場としては重要だった。

もうひとつは、マンハッタンの23rdストリートにあった「ミッドナイト・レコーズ」で、1960~70年代のパンクに精通している男が経営していた。彼はいつも機嫌が悪くて横柄で対応は最悪だったけど、音楽に対する知識はすごかったんだ。

アザー・ミュージック創設初期のクリスとジョシュ、もう一人の創設メンバー、ジェフ © 2019 Production Company Productions LLC

近年のレコードブームや、「RECORD STORE DAY」の取り組みをどう見ているか

─タワーレコードという大きな店舗の斜め向かいでアザー・ミュージックをやっていた、というのも面白いですね。しかも、タワーレコードの方が先に閉店してしまった。

ジョシュ:タワーレコードとぼくたちが敵同士みたいに思っている人もいたけど、ぼくたちは仲間意識を感じていたんだよね。日本ではタワーレコードはまだある?

─まだあります。ぼくは以前、タワーレコードで働いていました。

ジョシュ:素晴らしい。ぼくたちはタワーレコードが大好きだったし、タワーレコードのお客さんがぼくらの店に寄ってくれたりもしたので、すごくありがたかった。でも、タワーレコードが閉店してしまってからは人の流れがなくなってしまって。タワーレコードの閉店はぼくたちにとっても悲しい出来事だった。

─近年、インディペンデントなレコード店を支援するために「RECORD STORE DAY」のような取り組みも行なわれていますが、「RECORD STORE DAY」についてはどう思われますか?

ジョシュ:基本的に「RECORD STORE DAY」は応援しなければいけないと思ってるよ。彼らは何年もインディペンデントな小売業をサポートするという大切な仕事に取り組んできたからね。

その一方で、複雑な問題もある。「RECORD STORE DAY」が成功して大きく成長するに伴い、メジャーレーベルが参入するようになったよね。その結果、最近では「RECORD STORE DAY」はインディペンデントな音楽よりもメインストリームのアーティストに焦点を当てるものへと変わってきた。それが最近のレコード生産速度の低下につながっているともいえるし、難しいところだよね。

アザー・ミュージックのフェアウェルライブで抱き合うクリスとジョシュ。ライブにはオノ・ヨーコやYo La Tengoらが出演した © 2019 Production Company Productions LLC

─近年、レコードの需要が高まっていることについてはどう思われますか?

ジョシュ:良いことだと思う。ここ数年、レコードは蒐集品としての価値が高くなり、音楽を聴く主要な手段ではなくなった。コレクター向けの商品になって、昔とマーケットは別のものになっているけど、ニューヨークでは新しいレコード店が次々とオープンしている。レコード店は音楽を探求するための魔法の場所。新しい店が賑わっているのを見られるのは嬉しいことだよ。

─これからレコード店をやろうと思っている若者たちにアドバイスするとしたら、どんなことを伝えたいですか?

ジョシュ:レコード店で生活していくのは難しい。経済的な問題だけではなく、毎朝ドアを開いて、クレイジーな音楽好きがやって来るのを迎えなければいけないからね(笑)。それでも、人や音楽を好きでいられるなら素晴らしい経験ができると思うよ。

レコード店をやっていくうえで必要なのはパッションだ。いま、ぼくはディストリビュートの仕事をしているけど、アザー・ミュージックをやっていた頃のこと、音楽好きの連中と一緒に楽しい時間を過ごしたことを懐かしく思うことがある。それはとても特別な時間だったんだ。

『アザー・ミュージック』 © 2019 Production Company Productions LLC

- 作品情報

-

『アザー・ミュージック』

『アザー・ミュージック』

2022年9月10日(土)からシアター・イメージフォーラムほか全国順次ロードショー

監督:プロマ・バスー、ロブ・ハッチ=ミラー

出演:

マーティン・ゴア(Depeche Mode)

ジェイソン・シュワルツマン

ベニチオ・デル・トロ

トゥンデ・アデビンベ(TV on the Radio)

エズラ・クーニグ(Vampire Weekend)

マット・バーニンガー(The National)

レジーナ・スペクター

JD サムソン(LE TIGRE)

ディーン・ウェアハム(Galaxie 500)

小山田圭吾(Cornelius)

マーク・マコーン(Superchunk)

スチュアート・ブレイスウェイト(Mogwai)

ウィリアム・バシンスキー

Animal Collective

クリス・ヴァンダルー

ジョシュ・マデル

ライブ出演:

Neutral Milk Hotel

Vampire Weekend

Yo La Tengo

オノ・ヨーコ

シャロン・ヴァン・エッテン

ゲイリー・ウィルソン

フランキー・コスモス

ビル・キャラハン

ビーンズ(Anti Pop Consortium)

The Rapture

The Apples in Stereo

馬頭將器(GHOST)

配給:グッチーズ・フリースクール

- 記事を読んでくださった方へアンケートのお願い

-

いつもCINRAメディアをご愛顧いただき、ありがとうございます。今後のメディアの運営のために、読者のみなさまのご意見を伺いたく、簡単なアンケートにご協力いただけますと幸いです。

いつもCINRAメディアをご愛顧いただき、ありがとうございます。今後のメディアの運営のために、読者のみなさまのご意見を伺いたく、簡単なアンケートにご協力いただけますと幸いです。

- フィードバック 14

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-