3人のアーティストと、児童養護施設の子どもたちや、「ろう」の学生、「引きこもり」の人たちとの3年間の文通の記録

東京都渋谷公園通りギャラリーで開催中の「わたしからあなたへ、あなたからわたしへ レター/アート/プロジェクト『とどく』展」は、手紙やビデオメッセージを介したコミュニケーションから生まれた作品、あるいはそれが生まれるまでのプロセスを紹介する展覧会だ。

メールやLINEでリアルタイムにさくさく連絡し合うのが当たり前の今日においては、それがいにしえの手段になりつつあることは紛れもない事実で、同プロジェクトはなんと3年間もの長い時間をかけて、ようやく今回の展覧会にたどり着いたというのだから驚いてしまう。

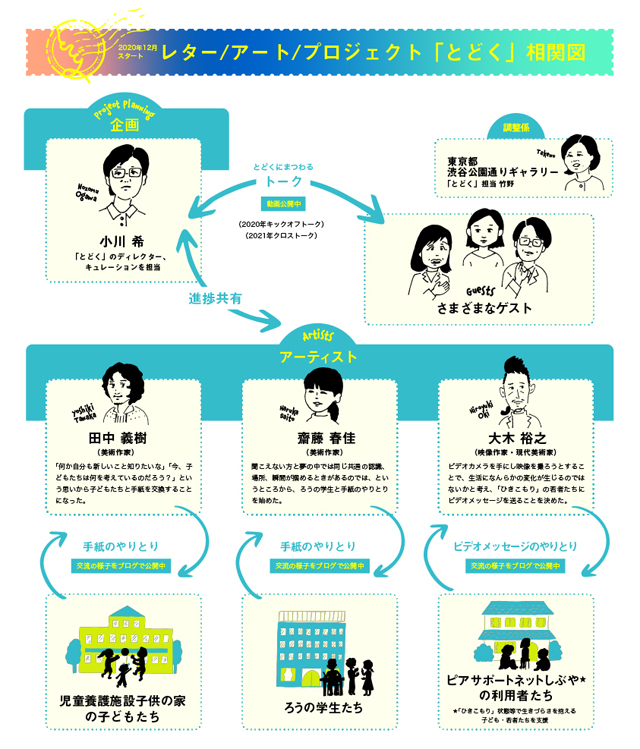

プロジェクトのおおまかな構造はこうだ。田中義樹、齋藤春佳、大木裕之の3人のアーティストが、それぞれ児童養護施設の子どもたち、耳の聞こえない「ろう」の学生、生きづらさを抱えてひきこもることを選んだ人たちと手紙やビデオメッセージのやりとりを長期的に重ねる(ただし直接顔を合わせることは禁じられている)。

いちおうの最終型は展覧会なので、もちろんそういったコミュニケーションはやがて絵画や映像といった「作品」のかたちを得ることを期待されていただろうが、けっしてそのことにこだわらない。むしろそのプロセスを尊重して、もしも交流がうまくいかなかったとしても、それはそれでアリとする。

「レター/アート/プロジェクト『とどく』展」相関図

「結果ではなくプロセスを重視する」と言葉にするのはたやすいが、実際にそれを行なうとなれば話は別だ。会社のような組織では、限られた時間のなかで利益を得るための効率がつねに求められるし、本来お金や時間とは関係ないはずの人と人とのコミュニケーションにしてもコストやリソースを測られたりするのがいまなのだから。

でも考えてもみれば、見知らぬ他人と出会い、関係をつくって「ともだち」になるには、それなりの時間がかかるのは当たり前の話であって、「とどく」のプロジェクトは、その人間の当たり前の場所に再度立ち戻ろうとする試みとも言えるだろう。同企画が構想されたのはコロナ禍中だという。その背景には、もちろんパンデミックによって気軽に対面できなくなり、急速にZoomなどを介したリモートの交流がデフォルトになっていった時代の変化も影響している。

ここからは、本展示のディレクター / キュレーターである小川希の解説のもと、3人のアーティストによる展示の内容に触れていこうと思う。そして最後に、それらから筆者が感じたことをまとめたいと思う。

小川希(おがわ のぞむ)

1976年、東京生まれ。ディレクター、キュレーター、武蔵野美術大学非常勤講師など。吉祥寺の芸術複合施設「Art Center Ongoing」代表。2013年には国内外の作家を招き、滞在制作させるレジデンスプログラム「Ongoing AIR」を開始。2009~2020年、JR中央線高円寺駅から国分寺駅周辺を舞台に展開する地域密着型アートプロジェクト「TERATOTERA」のディレクターに就任。2021年3月より、文化庁新進芸術家海外研修制度によりオーストリア・ウィーンに1年間滞在。

唱歌“やぎさんゆうびん”の、相手からの手紙を「待つ」状況を反映する。田中義樹の作品

彫刻や映像を表現手段とする田中義樹は、子どもたちとの文通を自ら希望して、児童養護施設の子どもたちとの交流を重ねてきた。計7人の子どもたちとやりとりして、活発に続く交流もあれば、ぱったり途絶えてしまう交流もあったそうだが、ある時期までほとんど手紙が返ってこない不安な時期があったという。

田中義樹(たなか よしき)

美術作家。1995年三重県生まれ。東京都を拠点に活動。武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業。インスタレーションを主に制作。コントユニット「そんたくズ」の田中寿司ロボットとして舞台の制作、公演も行なっている。(本プロジェクトの道のりを綴ったブログはこちら、アトリエビジットの動画はこちら) / 写真:飯川雄大

相手からの手紙が届くのを「待つ」状況を反映するものとして田中が見出したのが、唱歌“やぎさんゆうびん”(作詞:まどみちお / 作曲:團伊玖磨)だ。白ヤギさんと黒ヤギさんがそれぞれ届いた手紙を食べてしまって「さっきの手紙の御用事はなに?」という内容の手紙を出し合って、それがまた無限ループし続けるという不条理な状況を歌った歌だ。

田中自身は、このような状況にはさすがにならず、ほどなくして交流は動き始めたというが、その「待つ」の経験は、唱歌からベルトルト・ブレヒトの『三文オペラ』や、サミュエル・ベケットの不条理劇『ゴドーを待ちながら』へと広がっていった。

そういうわけで、展示はボール紙や木でつくった動物の彫刻と、会場に手づくりした舞台で毎週末に上演されるコント芝居というかたちに落ち着いた(田中は、パルコ劇場前にあるギャラリーの立地をふまえて「パルコ劇場前劇場」と名づけたりしている)。

「パルコ劇場前劇場」(撮影:阪中隆文)

基本的に展示は子どもたちに向けたポジティブなメッセージとして構成されているが、それと併走してあるのは田中自身の青春期をふまえた「自分語り」だ。16歳のときに先輩芸術家である篠原有司男に憧れてつくったという龍を模したバイク彫刻が参照され、それから約10年を経て、27歳を迎えた現在の田中が新たにつくったバイク彫刻が展示されている。

現在の田中が新たにつくったバイク彫刻(撮影:阪中隆文)

10代よりも洗練された技術でつくられたバイクに乗っているのが、幻想の生物ではなく2匹のヤギであるところに、渋みのある大人への成長を感じさせるが、かれらが携えるポータブルカセットプレイヤーからは田中自身が愛聴してきたL'Arc~en~Cielの“Driver's High”が時折薄く流れ、その胸に秘めた炎はいまだに消えず燃え続けていることを示唆している。北野武の映画『キッズ・リターン』の名シーン「マーちゃん、俺たちもう終わっちゃったのかな?」「バカヤロー、まだ始まっちゃいねえよ」が思い出される。

バイクに乗るヤギが携えるポータブルカセットプレイヤー

ロックスターを目指していた田中が、自分よりも若い世代に自分の疾走を背中で語ろうとするかのような展示は、どこか汗くさく、また暑苦しくもある。けれども、そこには「自分が芸術に触れて得たものを届けたい。届け!」という彼の切なる願いがある。

距離があるからこそ誰かのもとになにかが「届く」。齋藤春佳の作品

齋藤春佳が文通の相手に希望したのは「ろう」の若者たち、耳の聞こえない人たちだ。

齋藤春佳(さいとう はるか)

美術作家。1988年長野県生まれ。東京都を拠点に活動。多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。時間という概念を物体の運動エネルギーによる変化の総体と捉え、出来事を時空間の構造と結び付けた絵画や映像、インスタレーションを制作。(本プロジェクトの道のりを綴ったブログはこちら、アトリエビジットの動画はこちら) / 写真:飯川雄大

『とどく』展会場内の通廊には、アーティストたちと文通相手が交わした手紙の一部があしらわれているが、おそらく齋藤たちのやりとりから切り出したと思われる言葉がとくに強い印象を与える。たとえばこちら。

推しさんの振り付けは手話を取り入れられていることが多く、視覚的にも伝わるように考えているそうです。

アイドル文化に明るくない筆者は「K-POPの話?」と推測する程度だけれど、たしかに近年のアイドル周辺のミュージックビデオが正面性の強い=メッセージ性の強い振り付けを用いて、視覚的に伝達する力に要点を置いているのはわかる。

プロジェクトに際して収録されたインタビュー映像のなかで、齋藤は「自分が音楽を聴いて楽しんだりするときに、ただ音楽を聴くけれど、でもそのときに視覚的なイメージみたいなものを必ずしも完全に抜きにして聴くってことを行なってないんじゃないか」と述べている。

展示風景(撮影:阪中隆文)

ここから筆者が思うのは、聴覚や視覚というのはそれ単体で成り立ちもするが、むしろそれ以外の感覚やイメージへと広がっていく / 向かっていく指向性を持っているのではないかということだ。そしてここで重要なのは、A地点を出発してB地点に到着できた「成果」ではなく、その道程での経験の厚みだろう。

ここからやや飛躍的に齋藤の作品と接続してしまうのだが、彼女の出品作で印象的なものに陶器、平たいかたちのツボ型のシリーズがある。

同作の面白さとして齋藤自身がまっさきに挙げたのは、面と面の間に生まれるツボのなかの空洞の空間だった。面に描かれた花や手のひら、ときに言葉も記されたりする「絵」としての強さに自分などは目を奪われてしまうのだが、それらをつなぐからっぽの空間にこそ齋藤はなにか可能性を見出しているのだ。

それはひょっとすると「距離」のようなものかもしれない。彼女の出品作のなかにシンプルな青みのある曲線で描いたドローイングがあり、それは波打つ水面をイメージしているらしい。

水面はそれのみで揺れているのではなく、深い水底や遥か遠くの波の影響を受けて波打つ。そのような距離があるからこそ誰かのもとになにかが「届く」のであって、ろう者と齋藤のあいだで交わされた交流をかたちにしたものとして、作家の絵やツボを見ることもできるのではないだろうか。

この社会や人間と関わっていくことは、期限付きで終わるものではない。大木裕之の作品

田中や齋藤が「届いた」ことの記録だとすれば、大木裕之の展示は「届かなかった」ことの記録と言えるかもしれない。

大木裕之(おおき ひろゆき)

映像作家、現代美術家。1964年東京生まれ。高知県、東京都、岡山県を拠点に活動。東京大学工学部建築学科卒業。映画 / 映像にとどまらず、インスタレーション、パフォーマンス、ドローイングなど多岐にわたり制作。(本プロジェクトの道のりを綴ったブログはこちら、アトリエビジットの動画はこちら) / 写真:飯川雄大

映画監督、映像作家、そして詩人としても知られる大木は、『とどく』展への参加オファーを受けて「生きづらさを抱えている人」との交流をリクエストしたという。プロジェクトのキュレーター小川希らとの議論を経て、大木はひきこもりの子どもや若者の支援を行うNPO法人「ピアサポートネットしぶや」の人々を介して、自分が得意とする映像を送り合うビデオレターでの交流を始めた。幾度かの交流を重ね、相手側から夜に撮影された猫の映像(これは展示の一部にもなっている)が送られてきたこともあったそうだが、総じて言えば、大木とかれ(ら)の交流は途絶えがちなものになってしまった。

そこで、むしろ大木の作品の核となったのは「ピアサポートネットしぶや」の人々との対話や議論である。なぜ交流はうまくいかなかったのか。ひきこもりに至る社会的な理由はなんなのか。ときに鍋を囲みながら行なわれた陽気さと深さが混じり合ったやりとりを映像作家としての大木はハンディカムカメラで記録し続けるのだが、そのカメラの動きがすごい。

落ち着きなく動き回り、被写体にレンズを向けたかと思えばすぐに目を背けるような画面からは、カメラとそれを持った大木の手が、緊張や照れや動揺を感じつつあるアーティストの心理状態と同一化したような印象を受ける。

これらの映像が展示された会場の様相にも別のすごみがある。5メートル四方ほどの薄暗いスペースには、映像が上映されているだけでなく、家具、ベッド、領収書、若者の写真、食べかけのお菓子の袋などが散乱し、酸えた生活感すら漂っている。それらはこの3年間のプロジェクトのなかで生じたものや、大木自身に関わる品々であるそうで、展示中に少しずつ姿を変えていく予定なのだという。

展示スペースの一部

この空間に接したとき筆者が感じたのは、大木裕之という人物が、いま、まさに、ここに、いる、という強い現前性である。大木はこのプロジェクトの終了とは関わりなく、「ピアサポートネットしぶや」との交流を今後も続け、ひきこもり問題に取り組むサポーターとして関わっていくのだという。

それを「届かなかった」ことへの作家なりの誠意と受け取ることもできるかもしれない。それは部分的には妥当な推測かもしれないが、この社会や人間の不条理や不可解さと関わっていくことは、期限付きで終わるものではありえない、という作家自身の思想に依っているのだと筆者は思う。映像の最後、おそらく渋谷の片隅で「届かないこと」を自問する大木の姿は、説明のつかない感情を私の胸に植え付けた。

「アート」が「商品」というかたちに落ち着く近年の潮流のなか、可視化できないものを扱うプロジェクトの役割とは

三者三様の「とどく」を見終えて思うのは、社会包摂や多様性社会の必要を訴える近年のプロジェクトにありがちな「ここで終わり」という感覚がほとんどなかったことだ。むしろ前半で挙げた『キッズ・リターン』よろしく「まだ始まっちゃいねえ」というのが鑑賞者としての筆者の感情に近い。

パンデミックの到来も理由のひとつであろうが、このプロジェクトでは全貌を把握できる者が誰ひとりいない。まず「直接対面してはならない」というルールがアーティストと文通相手に制約をつくり、またやりとりされた手紙は、NPO法人などの第三者も見ることはない。そのようにして、つねになにかが欠けた状態で続けられるコミュニケーションが、展覧会や、そこに至るまでのウェブ上でのアーカイブといったものの可視化によって、都度都度印象づけられている。そのために形容しがたい不完全燃焼感が展覧会からほのかに漂ってくるのだが、しかしそれは決して不快なものではないし、不満でもない。

今後も継続していく大木のプロジェクトに顕著だが、文化行政としての「とどく」は終わっても、そこで芽生えたものをアーティストは見えない贈り物として、あるいは一種の負債として背負い込むことで、文通相手であったり、あるいはかれらを含む社会との「かかわりしろ」を持ち続けることになるだろう。

アートフェアやコレクターの隆盛で「商品」といういちおうのかたちに落ち着く「アート」が芸術や美術であると思われがちな近年の潮流のなかで、「とどく」のような可視化されない、可視化することの困難なものを扱うプロジェクトの役割とは、おそらくそういった「かかわりしろ」の創造であるだろう。そうやって少しずつ互いにプロジェクトで生じたものを背負って、地続きの生活・制作・企画へと足を踏み出していくこと。そうするための「終わり」を設けないことは重要だ。

最後にひとつ、厳しめの感想を。鑑賞者である我々や、アーティストは、文通相手との交流から、作品や展覧会という「かたち」を授かることができた。

では、その向こうにいる見えないかれら=文通相手は、この経験からなにを得ただろうか。それを可視化してくれとは言わないし、そんな無粋なことを言っても、美術鑑賞の感想文にありがちな「楽しかったです」「学びになりました」といった、「社会」の空気を読んだ当たり障りのない答えしか返ってこないかもしれない。

そうではなくて、どこかでまた、思いがけずに、いまだ会えないままのかれらと、『とどく』からかれらが考えたことに出会ってみたいのだ。そして、その時がやってくるのを熱望するでもなく、ただただ気長に待っていたい。現代社会にとってもアートにとっても大切なことのひとつは「待つ」という気持ち、そして「待つ」余裕を許容する寛容さだと思う。

- イベント情報

-

「わたしからあなたへ、あなたからわたしへ レター/アート/プロジェクト『とどく』展」

「わたしからあなたへ、あなたからわたしへ レター/アート/プロジェクト『とどく』展」

会期:2022年10月8日(土)~12月18日(日)

休館日:月曜日、10月11日(火曜日) ※10月10日(月)は開館

会場:東京都渋谷公園通りギャラリー

入場無料

ディレクター / キュレーター:小川 希(Art Center Ongoing 代表)

参加作家:大木裕之、齋藤春佳、田中義樹「レター/アート/プロジェクト『とどく』展」関連イベント

『ギャラリートークwith Artist&ぺちゃくちゃタイム』

「レター/アート/プロジェクト『とどく』展」参加作家によるギャラリートークの後、やりとりを繋いでくれた協力者の方をゲストにむかえプロジェクトおよび展示について感じた事、考えた事などの意見を交わし合う「ぺちゃくちゃタイム」を開催します。

※全回手話通訳付き

2022年11月23日(水・祝) 14:00~16:00

会場:東京都渋谷公園通りギャラリー

角能秀美(児童養護施設子供の家)×田中義樹×小川 希

定員:10名

プロジェクトを通して、児童養護施設子供の家(以後、「子供の家」)の子どもたちと手紙のやりとりをしている田中義樹。本プロジェクト開始時からサポートしてくださっている「子供の家」自立支援コーディネーターの角能秀美さんをゲストにお迎えします。

2022年12月4日(日) 14:00~16:00

会場:東京都渋谷公園通りギャラリー

橋本一郎(亜細亜大学 特任准教授)×齋藤春佳×小川 希

定員:10名

プロジェクトを通して、ろうの学生たちと手紙のやりとりをしている齋藤春佳。ろうの学生たちと齋藤を最初に繋ぎ、プロジェクトをサポートしてくださっている亜細亜大学 特任准教授の橋本一郎さんをゲストにお迎えします。

※事前申込不要

※整理券は、当日の開館時刻より受付にて配布を開始します

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-