いまや人々の日常に不可欠の存在となっているデジタル技術。メタバースやアバターの登場以降、デジタルは生活にのみならず、人々の存在そのものにも影響を及ぼし始めている。ゆくゆくは、リアルとデジタルの境界線が曖昧な世界が訪れるかもしれない。

そのような世界が実現したとき、人々は何を思い、どう行動するのか? リアルとデジタルが融合した世界で生きる人々を「メタ・サピエンス」と名づけ、「HUMANITY(人類の進化)」と「LIFE(生き方・文化の進化)」、「SOCIETY(社会基盤の進化)」という3つの領域からアプローチをする特集をCINRAで発信する。

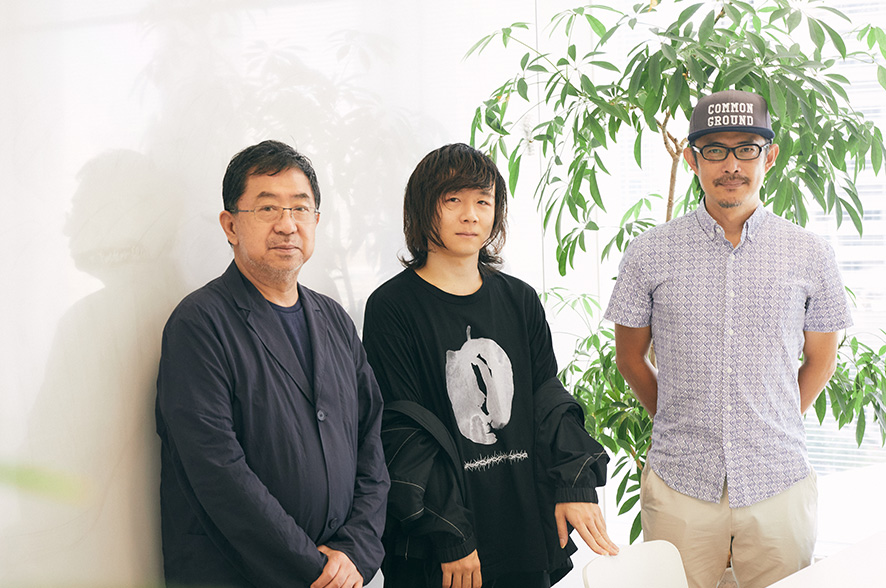

「HUMANITY」にはメディア美学者の武邑光裕氏、「LIFE」には大阪大学グローバルイニシアティブ機構 招へい研究員の佐久間洋司氏、「SOCIETY」には建築家の豊田啓介氏と、各領域で活躍するプロフェッショナルたちをプロジェクトリーダーに据え、それぞれの視点から、新しい世界の、新しい人類の行動原理を考察していく。

特集第一回は、3名のプロジェクトリーダーによる鼎談を実施。今後特集内で探っていく「メタ・サピエンス」について、デジタル技術の始まりから現在に至るまでの人類、生活、社会の進化とともに語ってもらった。

デジタルとは「記憶の拡張」? あらゆるモノが「人間の拡張」として生み出されてきたこれまで

ーそもそも、人類がデジタル技術を生み出すきっかけは何だったのでしょうか?

豊田:デジタル技術の誕生を考える前に、まず「デジタルとは何か?」を考えると、その定義は意外と曖昧で。とらえ方によっては昔からある、目視できる範囲で通信を行なう手法の「手旗信号」や、音声を文字という記号に置き換えた「言語」もデジタル技術といえます。つまり、デジタル的なものは昔から、私たちの生活に密着していたものだったんです。

豊田啓介(とよだ けいすけ)

建築家、東京大学生産技術研究所特任教授。1972年生まれ、千葉県出身。建築設計事務所NOIZでの建築デザインの仕事のかたわら、2017年に「建築・都市×テック×ビジネス」をテーマにした領域横断型プラットフォーム gluonを金田充弘氏と設立。コンピューテーショナルデザインを積極的に取り入れた設計・開発・リサーチ・コンサルティング等の活動を、建築やインテリア、都市、ファッションなど、多分野横断型で展開している。

豊田:ただ、20世紀のコンピューターの登場以降、生活のなかにあるモノの情報を抽出して、モノと情報を独立して扱えるようになった。その情報を再編集することで、いろいろなモノの価値を増幅させたり、積み重ねたり、拡張したりすることが可能になりました。これはデジタル技術の社会的な分岐点といえるし、デジタル技術の誕生も強いていうならこのタイミングだったのかなと思います。

武邑:いわゆるコンピューター的なものの誕生初期である1960年代に、文明批評家のマーシャル・マクルーハンは、「人間の拡張」という原理を提唱しています。車輪は足の拡張、衣服は皮膚の拡張といったかたちで、ヒトが関与する道具などの全てのメディア(媒体)は身体の拡張であるといった概念です。彼は「電子ネットワークは神経回路の拡張である」とデジタルに関しても言及しています。

マクルーハンの「人間の拡張」を見ると、あらゆるものがヒトの拡張のなかで生み出されていて、デジタルもその1つだということができるでしょう。

武邑光裕(たけむら みつひろ)

メディア美学者、千葉工業大学「変革」センター主席研究員。1980年代よりカウンターカルチャーやメディア論を講じ、VRからインターネットの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまで、デジタル社会環境を研究。2013年より武邑塾を主宰。著書に『さよならインターネット GDPRはネットとデータをどう変えるのか』(ダイヤモンド社)、2015年よりベルリンに移住、2021年帰国。

武邑:ただ、デジタルに関してはいま改めてとらえ直すと、「神経回路の拡張」というよりは、「記憶の拡張」なのではないかと個人的には思っています。人々の記憶をAIやロボットに提供し、進化してきた。身近なモノでいうとスマホが分かりやすいかもしれません。いまや分からないことがあれば、すぐにスマホで調べて、ほかの人たちの記憶を見て、解決できるような時代になっています。

「生まれてから15歳までに出会ったものは自然の一部だと認識し、15〜35歳までに出会ったものはイノベーティブだと見なす」

―記憶の拡張が進んだ、すなわちデジタル技術が発達した先には、どのような時代があると思いますか。

武邑:発明の時代がやってくるのではないかな、と考えています。記憶が拡張されロボットやAIが進化していくと、それらや人間、特にデジタルネイティブでもあるZ世代が次の発明の担い手になってくると思うのですが、Z世代でもある佐久間さんはいまのデジタル技術をどう感じていますか?

佐久間:個人的には、インターネットやスマートフォンは自然なモノとして受け入れていて、特別に新しいと感じたことはあまりない一方で、普及しつつあるAIやVRなどといった萌芽的な技術には興味を持っています。大阪・関西万博のバーチャル大阪パビリオンのディレクションや、都市連動型メタバースの「バーチャル大阪」の監修などに取り組んでいるのもそういった興味からです。

最近では産学官(産業界 / 民間企業、学校、官公庁)の100名以上の専門家との議論や、SF作家の方々とのコラボレーションを通じて、2050年に人類が調和した社会を実現するために必要な研究開発計画を立てる調査研究プロジェクトなども行ないました。

佐久間洋司(さくま ひろし)

大阪大学グローバルイニシアティブ機構 招へい研究員。1996年生まれ、東京都出身。2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)大阪パビリオン推進委員会ディレクターを務めるほか、ムーンショット型研究開発事業 ミレニア・プログラムチームリーダーなどを歴任。日本オープンイノベーション大賞・文部科学大臣賞などを受賞。東京大学大学院総合文化研究科 修士課程に在学中。孫正義育英財団 第2期生(正財団生)。

佐久間: SF作家のダグラス・アダムスが残した言葉で興味深い話があります。「生まれてから15歳までに出会ったものは自然の一部だと感じる。15〜35歳までに出会ったものはイノベーティブだと感じて、それを活用して何か新しいことをしたいと考える。35歳以降に出会ったものは自然には反するように感じられる」のだといいます。

現代では年齢の区切りは当てはまらないかもしれませんが、ぼくはインターネットを通じて誰かとつながれること、すぐに情報を検索できることを当たり前に感じすぎてしまっているかもしれません。逆に、ぼくが興味を持っているサービスや技術は15歳以降にふれたもので、新鮮に感じているからこそ、それを使って研究やプロジェクトに取り組んでいるのだと思います。

そう考えると、ぼく以降の世代も一定期間のあいだに出会った領域でイノベーションを起こそうとして、発明の連鎖みたいなものが起きてくるのかもしれません。

勤務中でも、仕事をしながら家事もする。1つの団体に対する100パーセントの所属と貢献がなくなりつつある現代

ーいま、デジタル技術が急速に社会へ浸透しているように感じますが、それによって人々の日常はどのように変わっていったと感じますか?

豊田:人間の所属と貢献の仕方が変わってきていると思います。例えば仕事においては、かつては会社に物理的に出社し、その時間は仕事だけをしていました。けれどいまは在宅勤務で、会社の仕事をしつつ、家のこともするような状況も生まれています。

1つの団体に対する100パーセントの所属と貢献はいまや存在しないし、それが普通になっている。いまこの瞬間も、お二人と話している最中に、緊急のメールが入ったらチェックする、といったことは自然に起こりうると思います。

佐久間:オンライン会議中にメールを確認したり返信したりすることは日常的になっている気もします。国際会議などで、複数のセッションを同時視聴して、一番聞きたい発表や講演の音量を上げて聞く、といったテクニックもあります。家庭でYouTubeを流し聴きしながら、会話や作業をするのと似ていますね。

現状では一人ひとりが注意力を適宜分散させて対応していますが、ゆくゆくは自分の振る舞いを勝手に実行してくれるデジタルな「エージェント」のような存在が、会議などに対応してくれて、最終的な結果だけを本人が受け取るということもありうるのかな、と思っています。

武邑:これからのデジタル技術はある種、離散的な技術ともとらえることができるかもしれません。いままで1つに固まっていた、ヒトやモノの情報や所属などをデジタルが分散・離散させている。

豊田:そうですね。ぼくが「人間の量子化」と呼んでいる現象ですが、人間の所属や機能が固定的だったものから流動的に、また多層的になってきているのだと思います。さらに、個々が量子化すると、個人が所属する集団、ひいては国も流動化、多層化していく。この流れが今後どうなっていくのかは予測ができないのですが、個人的には非常に興味を持っています。

空き部屋は宿に、家主はホストに。技術とアイデア次第でヒトやモノの役割はシームレスに変化する

ーデジタル技術が浸透し、モノやヒトの役割が流動的、多層的となってきた、事例のようなサービスがあれば教えてください。

武邑:ベルリン滞在時に見た、スタートアップ企業とインフラ企業の取り組みが一例としてあります。基本的に、インフラ企業同士の共同の取り組みは、イベントくらいでしかなかったのですが、現地のスタートアップ主導で2015年ごろにラボが設立され、スタートアップの持つアイデアと、インフラ企業の持つ基盤をどう結びつけるのかの研究が始まりました。

そのなかで実現した取り組みの1つが、都市バスと下水会社の協業です。都市バスにセンサーをつけ、さらにマンホールからも情報を発信させるようにして、下水の状況やマンホールのメンテナンス時期、といった情報をバスから取得できるようにしました。これにより、人を目的地に運ぶという機能しか持たなかったバスに、付加価値が生まれたんです。

豊田:モノと機能が一対一で対応する時代ではなくなってきていますよね。当初の目的とはまったく違うことに、じつは大きく貢献できる。例えばUBERは乗用車をときにタクシーとして機能させるサービスですし、Airbnbは家をホテルとして機能させるサービスでもある。

佐久間:個人的にはヒトの側にもっと機能のウェイトがかかっているのではないかと考えています。つまり、UBERでは車がタクシーに、Airbnbでは自宅の空き部屋がホテルに書き換えられた、とみなせる一方で、普通のドライバーがタクシーの運転手に、家の持ち主がホテルのホストに書き換えられたという見方もできるのでは? とも思いました。

モノではなく、ヒトのあらゆる役割が瞬時に書き換えられる可能性がある。今後そういったサービスやインフラが、あらゆる分野で浸透していけば、ヒトのもつ役割そのものがシームレスに変わってくる素地が整っていくのかもしれません。

ぼくらはすでに、「メタ」の時代を生きている。「メタ・サピエンス」という言葉から連想したこと

ーこの特集では、デジタル技術の発達によりリアルとの境界線が曖昧になった世界に生きる未来の人々のことを「メタ・サピエンス」と呼んでいます。この言葉を見たとき、率直にどう感じましたか?

豊田:個人的にはうまい表現だな、と思いました。ヒトの感覚は今後、自身の「身体」にだけではなく、近所や会社など、いろいろなスケールの「集団」に薄く広がっていくのではないかと考えています。

インド出身の神経科医・V.S. ラマ・チャンドランの書籍では、レーサーがレースをしていると自分の身体の境界が車体と一致してきて、1cmの隙間が感覚でわかる、という話がありました。そういった感覚が情報学的、社会学的にも適用されるようになるのではないかと思っていて。そういった現象を「メタ・サピエンス」という言葉ではある程度表現できています。もちろん、表現しきれていない部分もあるので、別の言葉も出てくるかもしれませんが。

武邑:ぼくも、もともと存在していた言葉のように受け入れました。ぼくらはすでに、「メタ」の時代を生きている。娯楽や教育、買い物、社交など、あらゆる物事が現実の場所の支配を必要としなくなりました。これはとてつもない革命にもかかわらず、いま当たり前のように行なわれています。

佐久間:ぼくはお二人とは違っていて、少し違和感もありました。「メタ」という言葉に関してはSNSで複数の「私」のペルソナを使い分けたり、1つのアカウントを誰かと一緒に使ったりするイメージで、「私」に対してメタなもの、「私たち」というメタな存在としてのメタ・ヒューマンのようなものは想像できました。

ただ、それが「サピエンス」という言葉にかかるなら、人類全体に対してメタなものという意味が想起されて、それが正しい言葉の使い方なのか、「メタ・サピエンス」というからには一体どんなことを考えなければいけないのだろう……と考えていました。ソーシャルメディアやアバターの普及などで個人や自己に対する考え方の変化は感じるのですが、「サピエンス」というからには、それこそ遺伝子まで含んだもう少し広い意味での変化があってもいいのかなと感じています。

江戸時代からアバターの概念があった?「分身文化」から考察する未来の世界

―デジタル上の世界が広がっていくと、そこで自分の代わりに動くアバターにはどんな可能性が見出されると思いますか?

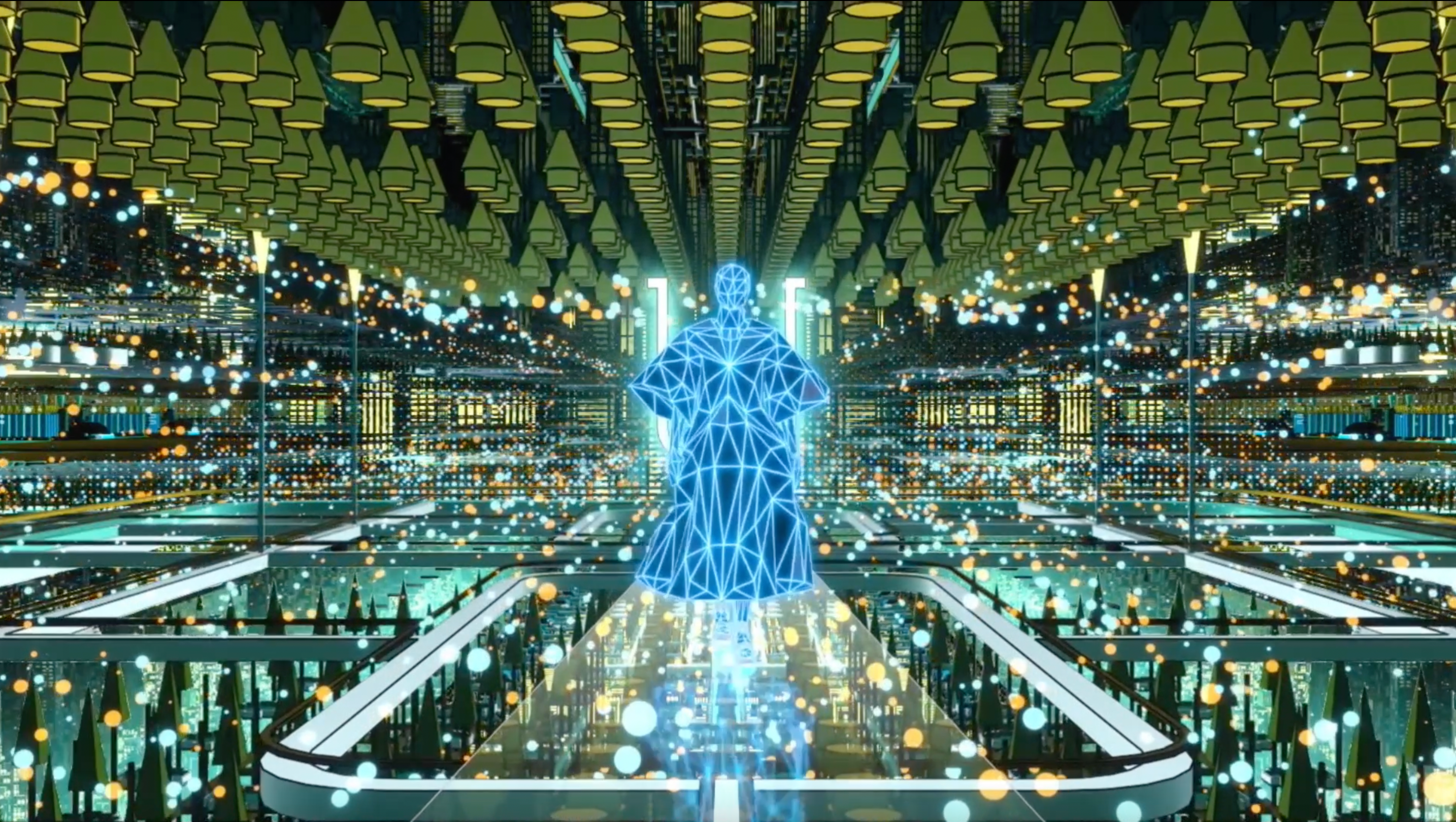

武邑:個人的には、アバターには身体的自己以上の意味があると思っています。アバターはいま、やっと一定のクオリティーに到達してきていて、アニメのようなものもあれば、アメリカの半導体メーカー・NVIDIAなどに代表されるような、ヒトにかなり近い外見を持つ非常に高精度なアバターも生まれてきている。

「メタ・サピエンス」にとっては、さまざまなアバターを持つことが彼らのインセンティブにもなりえるのではないか、と考えています。

NVIDAで開発するプラットフォームでつくられたAIアバター

武邑:今後は多種多様なアバターを使い分ける人が出てくるかと思いますが、そこで想起されるのが、日本の江戸時代の「分身文化」です。

江戸時代には、連や座、組、社といったさまざまなコミュニティーのなかで、個人が名前を何個も使い分けていました。今後のアバターの使い分けは、こうした過去の日本文化にも通ずるところがあるし、ヒントを得られるのではないかと思っています。

佐久間:なるほど。ちなみに、江戸時代は近代的自我が確立しておらず、自分と他者を区別する感覚が現代よりも弱かった……なんてことはないのでしょうか?

武邑:たしかにやや曖昧だったものの、区別は存在していて、特にヨーロッパの個人主義的な思想が江戸時代にはあったように感じています。日本では「利己的で協調性がない」といった誤解がされやすいのですが、ヨーロッパの個人主義は、利己性を追求するなかで自分が何者であるか、社会に対してどう貢献できるのかを発見していくという側面が強い。

江戸時代においても、芸事のコミュニティーのなかでは誰もが利己的に学びを追求する。俳句や踊りなどを自分のために習うなかで、自分が社会に貢献できるものを見つけ、選択していました。

いま、またアバターの時代が訪れ、SNSなどで10以上もアカウントを持つ子どもたちがいっぱいいる。そういった人たちがアバターをどう使いこなしていくのか、非常に興味があります。

豊田:アバターが生まれたことで、表現の手法も変わってきたと思います。いままでのデジタル技術は、人間の拡張という観点で開発されてきました。ロボットやアバターに全情報を組み込んでスマート化するという手法でしたが、これからは環境の方をスマート化する手法も出てくるかもしれません。

例えば、ゲームの世界などではロボットにドアを開ける動作を組み込んでおくのではなく、ドアの方に「ロボットがこういう近づき方をしたら、開けられるようにロボットを操作する」というプログラムを組み込む。物理的なモノに閉じていた情報が、デジタルの世界に溶け出していく方が合理的、という選択肢が新しく生まれてくる。情報をどこに集約させるか、ということが大きく変わってくるのかなと思っています。

アイデンティティーは変化したり、揺れたりしてもいい。これからの「自分らしさ」とは?

―アバターの活用でどのような変化が起こるのか、いま感じられることはありますか?

佐久間:すでに情報の発信や受け取り方は変化してきているな、と感じています。ひとつは、複数人で1つのアカウントを持つということ。YouTubeでカップルチャンネルを運営する、SNSで友達と1つのアカウントを共同管理するといったことがあると思います。ここで面白いのは、投稿者が誰なのか曖昧でありながらも、共同管理者全員が自分の発言の延長にあるような感覚を持てることです。例えば、みんなで一緒にディズニーランドに行って、誰か1人が共同管理のアカウントで写真を投稿したら、その投稿を投稿者以外も自分の投稿のように感じうる。

情報の受け取りにおいても、Instagramのストーリーズなどは一人称視点で投稿されることが多く、ほぼ24時間以内に投稿者が見ている景色を、フォロワーも一人称視点で視聴できます。これはいままでにないかたちの情報の発信と受け取り方だと思います。

ペルソナの使い分けのように複数人が1人になることと複数人が1人の存在を共同で管理することが同時に起こっているわけです。そして、ときには他人や集団の振る舞いに没入することなど、いろいろな現象が掛け合わさっていく様子がSNSでは見られます。これがアバターの活用で本格化されるのかどうか、ちょっと怖い反面、面白いことが起きるのではないかと思っています。

ーそういったことが進んでいくと、「自分らしさ」というものが徐々に曖昧になっていくような印象も受けてしまいます。

佐久間:「自分らしさ」の維持に関してはとても興味があり、お二人のお話をぜひお伺いしたいです。個人的な見解から話すと、まず、ソーシャルメディアを通じて自己と他者の重なりも大きくなり、『私たち』という集団に一体化したい気持ちも強くなりやすい時代になっていると思います。そんななかで、自律的であろうとする人のサポートは大切になると思います。一方で、『自律的であれ』『あなたらしさを持て』と周りがいうことには、とだけ伝えるのはある種の押しつけがましさもあるかもしれません。

豊田:自律的な自己、という強いアイデンティティーの考え方は、ある種前時代的なのかな、と思っています。いまは「自分と仲良しの友人たち」という主体や、いろいろな集団も含め複数の焦点があるなかで、どれが主語になっても、自分のアイデンティティーになってもいい。なんなら変化したり、複数の拠り所が混ざりあったりしてもいい。

もともとそういったニーズはあったようにも思いますが、実現できるような社会的、技術的基盤がいままではなかった。現在は、ジェンダーにおいて、男か女か、といった二元論ではなく、グラデーションがあることが自然だよねと認識されてきたように、アイデンティティーも自分、他人、集団以外にも、もっと動的でグラデーショナルな領域がある、ということが認識され始めたのかなと思っています。

武邑:少し見方が異なりますが、文化庁の調査によると現在、日本人の約85パーセントが何らかの趣味や習い事を持っている(*1)という話があります。

個人的には、その習い事や趣味を披露するところを準備できれば、表現する個人が実現でき、結果的に自分らしさの維持に繋がっていくのではないかと思っています。

趣味や習い事には、その成果を人に披露したいというニーズが存在するはずです。現時点でもそのニーズを実現できる可能性があるし、アバターなどのデジタルと絡めることができれば、クリエイターエコノミーに広がりが生まれそうだな、とも思っています。

「HUMANITY」「SOCIETY」「LIFE」、3つの観点から未来に広がる世界を考察

ー最後に、今回の特集について、それぞれのご担当の領域で、「メタ・サピエンス」についてどのようにアプローチし、発信していきたいかを教えてください。

武邑:ぼくが担当している「HUMANITY」の領域でいうと、周囲との共存関係のなかに生きる「メタ・サピエンス」と、その共存関係を構築するなかでの課題を探っていければと思っています。

個人的には、いまは課題解決よりも、課題発見の方が難しい時代になっていると思っています。ぼくらにはいま、どんな課題があるのか、といったことをさまざまな方との対談やインタビューを通じて考察していくつもりです。

豊田:ぼくは「SOCIETY」の領域で、「プラットフォーム」や「仕事と産業」、「経済社会」の観点から考察していきます。建築や都市といった環境のアシストが、どう人を変えるのか、拡張させるのか、といったことを明らかにしていきたいです。

佐久間:ぼくの担当領域である「LIFE」は、「生命」という意味もある一方で、「生き方・文化」という意味もあります。アバターなど現時点で見えている技術もありますが、さらに先の技術を通じて自分という存在のあり方まで変わっていくのではないか。その先人を切って文化で表現してくれている方々がすでにいると思っています。そうした方々との対話を足掛かりに、「私」と「あなた」、「私」と「私たち」とが重ね合わさり、自律的でありながら共存することができるのか調べていきたいです。

*1:「文化芸術関連データ集」16.生活時間の動向②(趣味・娯楽)参照(外部サイトを開く)

- プロフィール

-

- 武邑光裕 (たけむら みつひろ)

-

メディア美学者、千葉工業大学「変革」センター主席研究員。1980年代よりカウンターカルチャーやメディア論を講じ、VRからインターネットの黎明期、現代のソーシャルメディアからAIにいたるまで、デジタル社会環境を研究。2013年より武邑塾を主宰。著書に『さよならインターネット GDPRはネットとデータをどう変えるのか』(ダイヤモンド社)、2015年よりベルリンに移住、2021年帰国。

- 豊田啓介 (とよだ けいすけ)

-

建築家、東京大学生産技術研究所特任教授。1972年生まれ、千葉県出身。建築設計事務所NOIZでの建築デザインの仕事のかたわら、2017年に「建築・都市×テック×ビジネス」をテーマにした領域横断型プラットフォーム gluonを金田充弘氏と設立。コンピューテーショナルデザインを積極的に取り入れた設計・開発・リサーチ・コンサルティング等の活動を、建築やインテリア、都市、ファッションなど、多分野横断型で展開している。

- 佐久間洋司 (さくま ひろし)

-

大阪大学グローバルイニシアティブ機構 招へい研究員。1996年生まれ、東京都出身。2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)大阪パビリオン推進委員会ディレクターを務めるほか、日本オープンイノベーション大賞・文部科学大臣賞などを受賞。東京大学大学院総合文化研究科 修士課程、孫正義育英財団 第2期生(正財団生)。

- フィードバック 15

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-