メインカット:(c)Danilo Moroni

現実を代替する舞台芸術では、宮殿でも遊園地でも戦場でも、舞台上にどんなものでもつくり出すことができる。だが、それが途切れなく次々と変化していくとしたらどうだろう?

手術室が美術館に変わり、病院の待合室が個人の家になる。そして、そこでは異常な身体能力をもったダンサーたちが、デヴィッド・リンチ映画の不条理さ、『ストレンジャー・シングス』の異次元感、あるいは『チェンソーマン』を思わせる奇怪な身体の動き、変態的な変身を見せる。

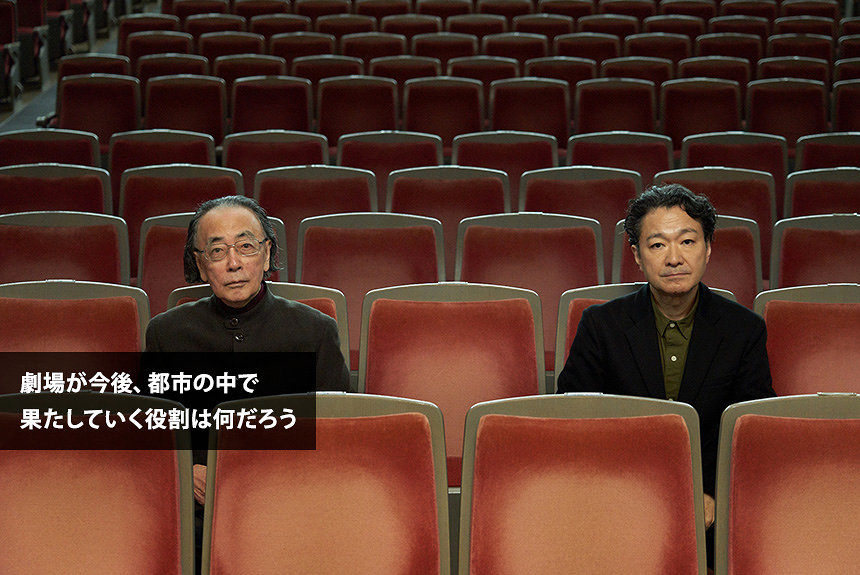

ベルギーを拠点に活動するピーピング・トムの『マザー』は、日常ではありえない風景を、ありえるものとして提示する稀有な作品だ。とてつもなくダークで精神的な世界は、きっといまを生きる人にこそ響くはず。2月に開催される6年ぶりの公演を前に、同作と、そこから広がる舞台芸術の深みを、演出家の白井晃と振付家の橋本ロマンスに語り合ってもらった。

異質な感情、強い身体性。悲しみや面白さよりもまず「驚き」がやってくる

ー『マザー』、非常にインパクトの強い作品ですが、お二人はどうご覧になりましたか?

橋本:ピーピング・トムの作品をちゃんと観るのはこれが初めてだったんですけど、夢のようでした。いろんな場面が入れ替わり立ち替わり現れて、それを覚えているようなんだけど全部忘れてしまっている……悪夢とか白日夢の感覚。それから、かれらの作品って、身体と思考のあいだに距離のある印象を持っていたんですけど、想像以上にフィジカルでしたね。

ー冒頭は静かな印象ですけど、いきなりギアが入って驚かされます。

橋本:そう。あとは出演者同士の信頼感がすごい。お互いに愛があるし、リスペクトがあるし、作品のなかでお互いを全力で知ろうとしている感じ。作品としては身体的にすごくヒヤッとするようなことをやってはいるんだけども、そういった信頼がしっかり見えるから、安心して見ることができました。

橋本ロマンス

演出家・振付家。コンセプチュアルな手法を用いながらも、ポップやストリートカルチャーの要素を取り込み同時代性の高いパフォーマンス作品を制作するアーティスト。『サイクロン・クロニクル』にて横浜ダンスコレクション2020 最優秀賞新人振付家賞受賞。近作に、『Pan』、『デビルダンス』、『江丹愚馬』がある。高橋一生一人芝居『2020』(白井晃演出)では、ステージング・振付を担当し、ダンサーとしても出演。

白井:ぼくは2009年に日本で上演された『Le Sous Sol/土の下』でピーピング・トムを初めて観て、「これはダンスなのか?」と驚きました。

崩れた家屋のような空間に土が流れ込んできて、瓦礫のなかに埋もれた人の魂みたいなものが浮かび上がってストーリーを語り始める感覚は自分にとって非常に演劇的で、ピナ・バウシュの作品に感じた演劇性をさらに推し進めているなと。

ーピナ・バウシュは、「タンツテアター(ダンス演劇)」と呼ばれた表現形式で、個人や共同体の記憶を作品で扱った振付家・舞踊家ですね。ドイツを代表するアーティストです。

白井:その後の『ヴァンデンブランデン通り32番地』や『ファーザー』も演劇に近い感覚をもってダンスを観ていました。かれらの作品では、日常生活で抑え込んでいる感情とか慟哭が一気に噴き出してきて、自分の幻想の領域まで入り込んだり、あるいは他者の幻想を引きずり込んでいってさまざまにクロスしていったりする感覚を毎回覚えます。それが演劇的な感覚を呼び覚ますのかもしれないし、個人の記憶や経験に触れてくる感じがある。

白井晃

演出家、世田谷パブリックシアター芸術監督。京都府生まれ。早稲田大学卒業後、1983~2002 年、遊⦿機械/全自動シアター主宰。演出家として独立後は、ストレートプレイから音楽劇、ミュージカル、オペラまで幅広く手掛ける。第9・10回読売演劇大賞優秀演出家賞、2005年演出『偶然の音楽』にて湯浅芳子賞 (脚本部門)、2012年演出のまつもと市民オペラ『魔笛』にて佐川吉男音楽賞、2018年演出『バリーターク』(KAATとの共同制作)にて小田島雄志・翻訳戯曲賞などの受賞歴がある。

白井:『マザー』に関していえば、作品は病院の待合室のような空間で表現されますが、病院で人が亡くなっていく風景、一人の生が消える瞬間に立ち会うときの、家族や関係者の感情と、周囲の人々の日常茶飯事さとの差異がリアルに描かれていて。だからこそ浮かびあがってくる幻想に「わかる」と共感を覚えました。

親を亡くした子どもの悲しみは、病室の外にある日常とはどうしても混ざり合わず、異質な感情として浮いてしまう。それが『マザー』の空間のなかにも広がっていて、突如として「うわぁ!!」と慟哭するような瞬間が強い身体性をともなってやってくる。

橋本:フィジカルの強さがあるから、私たちはどこかで冷めて観ることができるのかなと思います。あそこまで強い肉体を見せられると、面白いや悲しいよりも先に純粋な驚きが来ますよね。

ピーピング・トムの扱う題材って、やろうと思えばもっと過酷にすることができるはずのものだけど、そういった身体能力をともなうユーモアやナンセンスによって絶妙に異化してくる。非現実的なんだけど、それをもってして現実に引き戻される感覚がありますね。

『マザー』トレーラー

出演者たちの経験や記憶が混ざり合って作品となった『マザー』

―『マザー』の演者のパフォーマンスについては、白井さんはどのように感じましたか?

白井:ロマンスさんが「信頼が見える」と言ったのは本当にそう。個々のダンサーや出演者たちの経験や記憶を、それぞれが話し合って融合させながら一つの作品、一つのテーマをつくっているんじゃないでしょうか。

例えば肉親の死や恋人の死といった個々の記憶を抽出して、それらの記憶が侵犯し合ったらどうなるんだろう、ってことをやっていると思う。自分も20代〜30代のときに演劇で同様のことをやっていた時期があって、俳優同士のアドリブを融合させる方法を模索していました。

1人芝居を20分ずつやって、面白いと思ったキャラクターと物語をぶつけ合って、作品をつくり込んでいく。これはめちゃくちゃ時間がかかるし、強い信頼関係を築く必要があるので、完成までに6か月もかかってしまって大変でした(笑)。

橋本:それは大変……!

ーロマンスさんもそう思いますか(笑)。

橋本:大変だけど、その必要性はすごくわかります。私のクリエーションの場合、身体でやることも言葉でやることも、そんなに違いはない気がするんです。なので作品で扱うテーマについてディスカッションを交わす時間が、創作期間の半分以上を占めます。

身体を動かすのは本当にいちばん最後という感じで、そこでも出演者がテーマに対して何を思っているか、テーマに対して自分が避けたいこと、あるいは逆に上演の機会を利用して克服したい、挑戦してみたいと思っていることを丁寧に拾っていきます。

基本的にパフォーマーって、作品のために自分から何か面白いものを出さないといけない、自分から語り続けないといけないっていうプレッシャーに駆られてしまうと思うんです。しかも、それによって自分が無意識に抱いているものに気づくチャンスがどんどん失われてしまう。

そうならないように、語ることが自然と止まらなくなるような環境をいかに用意するかが自分の仕事だと思っています。「カウンセラーっぽいね」ってよく言われたりします。

重要なことは、舞台上でも自分のままでいられるか

―白井さんが作品をつくるときはどうでしょうか?

白井:演劇って、どうしても戯曲が上位にあって、俳優にはそのなかで役どころを探っていく、役づくりといわれるプロセスがあります。でも、ぼくにはそれがすごく邪魔に感じるんですよ。戯曲のなかに描かれた人格に近づくのではなくて、その人物と自分のあいだでシンクロする部分、自分のなかにあるものを探す作業が好きで、その方向性を目指してきました。

言葉を発することも肉体から発することの一部であって、思わず手が動くのと同じこと。でも戯曲に書かれたセリフを喋ることと、ぼくらの肉体のあいだには大きな乖離があり、その乖離を埋めるためにいろいろな演劇の方法論やシステムが語られてきたわけですけど、重要なのは何かの役になるんじゃなくて自分のままでいられることというか。

その結果として、ぼくのなかでは「演劇は戯曲ではない」って結論に至ってしまったのですが。若い頃は「役者は戯曲のスピーカーではない!」なんて暴論を吐いたものだけど、役者が芝居の物語を説明しているような芝居をしているとやっぱりすごく腹が立っちゃう。

ー俳優が奴隷化しちゃって見えると。

白井:そうですね。その模索期にコンテンポラリーダンスに関心を持つようになって、1980年代に初演されたマギー・マランの『May B』などを介してダンスのなかにある猛烈なメッセージ、演劇的な感覚を見つけたんです。ちょうどピナ・バウシュが日本で紹介された時期でもありました。

ー『May B』は、劇作家サミュエル・ベケットの不条理演劇から着想を得た作品ですね。舞台芸術におけるパフォーマンスとして扱いの難しい「老い」を、身体性を通して表現しました。

白井:自分たちの肉体をそのままさらけ出している、というと語弊がある気がするけれど、何らかの役を演じているっていうのとはちょっと違うものに遭遇することができて、自分がつくる演劇のなかで、その感覚をどんどん入れ込んできた気がします。

「ロマンスさんと何かやりたい」。高橋一生の一人芝居『2020』ができるまで

ー白井さんの演出作品に、高橋一生さんの一人芝居として話題になった『2020』(2022年初演)があります。そのなかでロマンスさんはダンスの振付、また出演もしていますが、どのようなクリエーションの現場でしたか?

白井:そこはぼくから先に話させて!

橋本:どうぞ(笑)。

白井:ロマンスさん、とにかく稽古をずーっと見ているんですよ。「まだ全然かたちになってないから、今日は来なくても大丈夫です」と伝えても、ずっと過程を見ている。きっと高橋一生という役者の肉体をずっと見ていたんだと思うし、創作の過程でぼくが何をしようとしているのかを見ていたんだと思う。

ーまさにピーピング・トム(「覗き癖のある男性」を意味する。ヨーロッパの古い説話に由来)じゃないですか!

橋本:たしかに覗き見(笑)。

白井:打ち合わせしたときも最初からずっと一緒にいてくれて。さっき「動くのは最後」って話していたのは、本当にそのとおりなんです。

橋本:一生さんと白井さんって長い仲だから、お互いリラックスして話しているんです。そこでのやり取りって自然だし、お互い言いたいことをけっこう言い合っている。

白井:見られてるね(笑)。

橋本:となると、知り合って間もない私が一生さんに振付を提案するよりも、そもそもある関係性のほうが全然リアルなんですよ。白井さんとのやりとりのなかで、一生さんがやりたいこと、やりたくないことを拾っていくのが情報として正確。本当に盗み聞きなんです。私が振り付けをするべき人の思考や身体性を観察していました。

『2020』

白井:だからかな? 大量のセリフに追い詰められていた一生くんが、ロマンスさんには素直に従ってた!

橋本:そうかなあ?

白井:そうでもないとこもあったけかな(笑)。でも、うまく誘導してくれている感じがすごくしました。『2020』は、小説家の上田岳弘さんの作品をもとに高橋一生の出演作をやろうというところから始まり、パンデミックの影響で一人芝居という形式に着地したのですが、それとは別にぼくの原動力にあったのはロマンスさんと何かやりたい、話をたくさんしたい、っていうもので。ちょうど近くの稽古場にいたから、知人の照明家を仲介して、だんだんと引っ張り込んでいったんですよ。

橋本:『アルトゥロ・ウイの興隆』をやっていたときに一度お話しをして、その後『マーキュリー・ファー』の再演であらためて話す機会があり、そのあたりから『2020』の具体的な話が進んでいった記憶です。私自身は「振付だったら入るけど、出演は違う人の方がいいですよ」って言ったんですよ。そうしたら「それは嫌」みたいな(笑)。

ー「出て欲しいんだ!」と。

橋本:コロナ禍でチーム自体が小さい方がいいというのもあったし、白井さんが求めている身体性がダンサー的な強い身体ではなくて、もっとフラットで……それに当てはまる人がなかなかいなくて、ちょうど私もダンサーとしてのトレーニングを数年ストップしていた時期だったので、「じゃあ私かー」と。

演者のやりたいこと、やりたくないことを拾って、安心して身体を動かしてもらう

―そうして『2020』への参加が決まっていったんですね。ロマンスさんの、パフォーマーの思考や身体性をまずは観察する、というアプローチの背景には、何があるのでしょうか。

橋本:私のクリエーションのアプローチは、ひたすら観察して、最後の最後に「この人にはこれだろう!」っていう振付をつけることなんです。その過程であんまり無駄な情報を与えたくない。向こうもプロだから、質の悪い振付でもなんとなくできちゃうんですよね。

それは好ましいことではないので「ずっとセリフが続くシーンのなかに急にダンスが入ってくる意味は何か?」とか「このダンスが入ることによって次のシーンに向かって何が変化していくのか?」っていうことを全部明確にしたくて、白井さんを質問攻めに。

白井:ロマンスさんには本当にいろいろなことを質問されたなあ。それによって無くしたシーンもあるし、一度フィックスしたスガダイローさんの演奏を収録し直したこともあってすごく大変だったけど、それはそれで面白い作業でした。執拗に問われることで、自分の考えの誤差やあいまいさに気付かされるんですよ。

自分としては、言葉のラッシュに対峙するシーンを身体で埋めたくなるんだけれど「本当にそれが正しいのか?」と言ってくれる強さがロマンスさんにはあります。ぼくが直感的・肌感的に惹かれたのはたぶんそこですね。

ーロマンスさんの姿勢として、聞く、見る、問う、というのがデフォルトにあるんですね。

橋本:身体先行で、何でもやってみようというのがダンスのクリエーションにはありますけど、身体の経験って消せないから、それがトラウマになったり、嫌なこととして残ったりするんですよ。それが本当にクリエーションに必要なことなのかっていうのが、私はすごく疑問なんです。

橋本:本当はもっと事前に精査できたものをその手間を省いてとにかく1回本人にやってみせて、そこから自分が楽して選ぶみたいなやり方ってけっこう乱暴だなって思っています。だから私は、体で実際に体験させる前の、下ごしらえみたいなことをもっと丁寧にやっていって、実際に演者が安心して身体を動かせるようにしたい。そのための質問なんです。

その人がまだ言語化していないようなレベルまで質問していって、質問に答えてもらうことでその人にも言語化してもらって整理をして……そうすることで作品はどんどん深くなっていくし、骨組みがもっとしっかり見えてくる。そのことを信じてやっている、っていう感じです。

バラバラな表現をする個々が一緒にいる。そこに信頼を感じた

ー『マザー』の話に戻るのですが、冒頭でロマンスさんがおっしゃっていた「信頼が見える」というのは、これまでの話を聞くことですごく了解できる気がしました。『マザー』、すごく尖った作品だと思うんですよね。エロスがあり、暴力があり、人間はいかに生きるべきかという問いも含めてさまざまなことが描かれている。一見すると、パフォーマーに対するプレッシャーの強い作品。しかし、ネガティブな要素のある制作環境からは決して生まれることのない作品であるように思います。

橋本:『サード・アクト』(ピーピング・トムの活動を追ったドキュメンタリー映画)で「この作品のなかで出演者一人ひとりが何を産めるだろうか?」という話をしていましたよね。

ピーピング・トムの三部作は「父」「母」「子ども」という生物のほとんどに共通する普遍的なテーマを扱っていますが、そういう大きなテーマに対して、みんな個人的なことを遠慮なく持ってきている印象があって、それができる環境、関係性に私はすごく信頼を感じました。

『サード・アクト』(2018)

橋本:『マザー』の各シーンは支離滅裂に見えるけれど、それは本当にそれぞれのイメージを持ち寄ってできているからであって、それをやろうと自分から提案できる勇気とか、それを受け入れる柔らかさがこの座組みにはあるんだな、と。しかもそれをカンパニーとしての「売り」にしているわけでもなくて、フラットにただそこにあって、肯定して認め合える関係性がある。

白井:2009年の『Le Sous Sol/土の下』公演では、演出家とみんなが同じ方向を向いて作品をつくっていくカンパニー感がすごくあったと記憶しています。けれどもいろんな経験と時間を経て、ピーピング・トムというカンパニー自体がどんどん成長し、変遷していく感じを『ファーザー』や『マザー』から受けました。

多様な出演者たちの、それぞれの身体や内面から出てくる個々の感情や表現を重視していて、そのうえで、その人たちが持っているパフォーマンスを最大限に生かせるようにしている。そういうところにぼくは演劇的なものを感じるのかもしれません。

ーそれは集団性のようなものですか?

白井:一人ひとり、個々がしっかり立っているということだと思います。バラバラな表現をする個々が一緒にいられるというのは、すごいことなんです。

橋本:クレジットで、出演者が「クリエーション&パフォーマンス」となっているのも、私はすごくいいなと思いました。そこに、個々の「ただ言われたことをやっているだけではないのだ」という責任を感じます。

出演者の一部を一般公募するピーピング・トム。その意図は?

ー総合すると、一つの社会のようにも見えてきます。ピーピング・トムというカンパニーの、『マザー』という作品のなかにある生態系というか。また、今回も同様の取り組みをしていますが、公演する土地ごとに一般の人を出演者として公募しているのも面白いなと。自分たちとかけ離れた境遇の人に出てもらうことの面白さをカンパニーも感じているようですし、それが縁で次の作品に主要キャストとしてオファーされる人もいるそうです。

白井:ぼくは世代的に、劇作家の唐十郎さんが書いた『特権的肉体論』思い出します。俳優がある一つのメソッドで訓練を受けて、みんなが画一的になっていくことの何が面白いんだ、と。社会にはいろんな人間がいて、それこそがいまの我々が生きる世界なんだよってことを、あらためて劇場のなかで見せているんじゃないかって、すごく思いますよね。

橋本:こうやってキャストを各地で募集する取り組みって、作品が必要としている人を見つけるのとは別の側面として、「この作品のことを必要としている人と作品自体が出会う」ことにすごく繋がっていると思います。

作品をつくる側からのアプローチはけっこう簡単ですけど、その矢印を逆向きにするのは難しいじゃないですか。ピーピング・トムはそういうことをやろうとしているんじゃないでしょうか。

一方で、外から人を迎え入れることがピーピング・トムというある種の「家族」の風通しをよくすることにもなるはず。ずっと同じ人たちでいると、風通しって悪くなるじゃないですか。ピーピング・トムで描かれる家族像って苦しみや怒りの方が強いけれど、そうやっていろんなところで来訪者的な人々を迎えることが、ピーピング・トムという単位を活性化して、長続きしていく秘訣でもあるのかもしれませんね。

ピーピング・トム『マザー』の公演にあたり寄せられたコメント

ピーピング・トムの6年ぶりとなる来日公演。2月6日から8日の東京・世田谷パブリックシアターでの上演後、兵庫、高知、愛知でもツアー公演が行なわれる。このダンスカンパニーとゆかりのある振付家・ダンサーの伊藤郁女、湯浅永麻からも公演を前にコメントが寄せられた。

伊藤郁女(ダンサー・振付家)

伊藤郁女(画像クレジット: © Laurent Paillier)

振付家、ダンサー。ストラスブール・グランテスト国立演劇センター ディレクター。

5歳よりクラシック・バレエを始める。NYのアルビン・エイリー・ダンスシアターにて研鑽を積む。フィリップ・ドゥクフレ、アンジュラン・プレルジョカージュ、アラン・プラテル、シディ・ラルビ・シェルカウイ、ジェームス・ティエレらの作品に参加。自身の振付作品『私は言葉を信じないので踊る』、『あなたへ』など多数を発表する一方、オレリアン・ボリーや森山未來、 笈田ヨシらとのコラボレーションにも取り組んでいる。第5回、第16回日本ダンスフォーラム賞受賞。2015年、SACD新人優秀振付賞、フランス政府より芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受賞。

(ピーピング・トムの)ガブリエラ・カリーソとフランク・シャルティエとは、お互いベルギーのアラン・プラテル・バレエ団で活動した仕事仲間として、バーで飲んではアイデアを交換したり、ときには私の父も交えて一緒に過ごしたりと、公私を通じてのよき友人です。-

私が一番好きな作品は、やっぱり『Le Sous Sol/土の下』ですね。光の使い方や舞台セットとか、そのなかにもグチャグチャでメロメロのすごい身体が合わさって、ホラー映画のような特別な世界観に圧倒されました。

私の母も『ファーザー』に出演させていただきましたが、その土地に住む人が素晴らしいダンサーに混じって出てくるというのもすごい。老人とか子どもとか、ナイーブな生活感を作品に持ち込むのは勇気のいることですが、私もそういう作品づくりに憧れます。ダンサーの凄すぎて見ていてちょっと引くくらいな身体性も、ローカルな普通の存在が仲介となって不思議な調和が生まれるのだと思います。

『マザー』は、女性の強さが際立つ作品です。母性とか母としての苦しみ、女性としての内なる葛藤を感じていただけたらいいなと思います。世界中で大ヒットしている素晴らしい作品なので、ぜひ観に来てください。

湯浅永麻(ダンサー・振付家)

湯浅永麻 (画像クレジット: (c)Joris-Jan Bos)

ダンサー、振付家。ネザーランドダンスシアターに11年間所属、イリ・キリアン、マッツ・エック、ウィリアム・フォーサイス、オハッド・ナハリン、クリスタル・パイト、ピーピング・トムなどの作品を踊る。16年にフリーとなり、サシャ・ワルツ、シディ・ラルビ・シェルカウイ、向井山朋子などさまざまなアーティスト達からのオファーを受けダンスや演劇など世界中で公演する一方、自らもXHIASMA projectを立ち上げ、数々の著名アーティスト達と作品を発表。第13回、15回日本ダンスフォーラム賞受賞、振付家としても活躍している。近年はダミアン・ジャレ×名和晃平『Planet [Wanderer] 』や、岡田利規とのコラボレーション作品『わたしは幾つものナラティヴのバトルフィールド』に出演。

NDT(ネザーランド・ダンス・シアター)がゲスト振付家として招いたガブリエラさんの『ミッシング・ドア』に出演したあと、フランクさんの『ロスト・ルーム』にも出演しました。私のNDT在籍最後の作品として、その両方に参加できてすごく嬉しかった。-

何時間もぶっ通しでインプロビゼーションを重ね、すべてを極限状態までさらけ出して、ありとあらゆる方法でダンサーから引き出していく。これまでのNDTとは異なる創作方法で、その後の自分の創作にもすごく影響を受けました。

ピーピング・トムはダンサーの身体性も素晴らしいのですが、心の闇とか、人間誰もが持つ残虐でダークな部分を包み隠さず、でもユーモアがあって楽観的なところもある。

観客は見ながら自分の行ないを省みたり、人生の大切なものを思い出したり。ダンスなのに演劇的で、見た目も身体能力も全然違う人たちが集まっているのが素敵で、そこから生まれるシーンに惹かれますね。観ている者の人生にその鱗片が思い浮かび、自分の経験に照らし合わせ響くからだと思うんです。

- 作品情報

-

ピーピング・トム『マザー』

ピーピング・トム『マザー』

【構成・演出】ガブリエラ・カリーソ

【ドラマトゥルグ・演出補佐】フランク・シャルティエ

【出演】

ユルディケ・デ・ブール / マリア・カロリナ・ヴィエイラ / マリー・ジーゼルブレヒト / ブランドン・ラガール / フンモク・チョン / イーチュン・リュー / シモン・ヴェルスネル / シャルロット・クラモンス ほか

※(2/1追記)出演を予定しておりましたイーチュン・リューが体調不良により来日が困難となったため、代わって湯浅永麻が出演いたします。出演を楽しみにしてくださっていたお客様には心よりお詫び申し上げます。 詳細はこちら

◆東京公演

[日時] 2023年2月6日(月)、7日(火)、8日(水)

[会場] 世田谷パブリックシアター

◆兵庫公演

[日時] 2023年2月12日(日)

[会場] 兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール

◆高知公演

[日程] 2023年2月18日(土)

[会場] 高知県立美術館ホール

◆愛知公演

[日程] 2023年2月23日(木)

[会場] 穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 主ホール

助成:一般財団法人地域創造

- プロフィール

-

- 橋本ロマンス

-

演出家・振付家。コンセプチュアルな手法を用いながらも、ポップやストリートカルチャーの要素を取り込み同時代性の高いパフォーマンス作品を制作するアーティスト。『サイクロン・クロニクル』にて横浜ダンスコレクション2020 最優秀賞新人振付家賞受賞。近作に、『Pan』、『デビルダンス』、『江丹愚馬』がある。高橋一生一人芝居『2020』(白井晃演出)では、ステージング・振付を担当し、ダンサーとしても出演。

- 白井晃

-

演出家、世田谷パブリックシアター芸術監督。京都府生まれ。早稲田大学卒業後、1983~2002 年、遊⦿機械/全自動シアター主宰。演出家として独立後は、ストレートプレイから音楽劇、ミュージカル、オペラまで幅広く手掛ける。第9・10回読売演劇大賞優秀演出家賞、2005年演出『偶然の音楽』にて湯浅芳子賞 (脚本部門)、2012年演出のまつもと市民オペラ『魔笛』にて佐川吉男音楽賞、2018年演出『バリーターク』(KAATとの共同制作)にて小田島雄志・翻訳戯曲賞などの受賞歴がある。

- フィードバック 16

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-