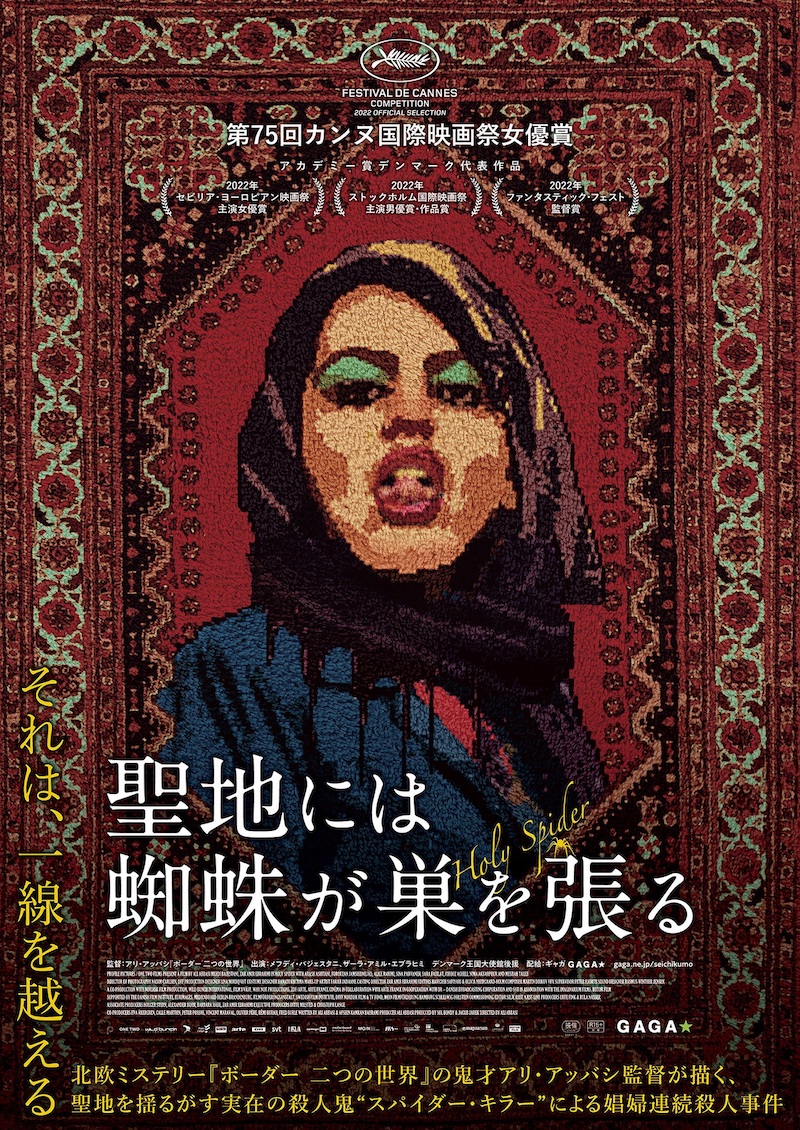

メイン画像: 『聖地には蜘蛛が巣を張る』メイキング写真 ©Profile Pictures / One Two Films

もし「アリ・アッバシ」という名前に聞き覚えがないのなら、いますぐに覚えておいて損はない。まぎれもなく今後の映画界、ひいては映像作品の世界を背負って立つフィルムメーカーのひとりだからだ。

代理母を引き受けた女性に起こる怪異を描いたホラー映画『マザーズ』(2016年)で長編デビューを果たしたアッバシは、第2作『ボーダー 二つの世界』(2018年)が『カンヌ国際映画祭』の「ある視点」部門でグランプリを受賞。同作はアカデミー賞のスウェーデン代表作品に選ばれたほか、「スウェーデンのアカデミー賞」こと『ゴールデン・ビートル賞』で作品賞など6部門に輝いた。

強烈な社会性をそなえつつ、ファンタジーの要素が濃厚なホラー/スリラーを手がけてきたアッバシにとって、『聖地には蜘蛛が巣を張る』は初めて徹底的なリアリズムに挑んだ一作。2000年~2001年、イランの聖地マシュハドで、サイード・ハナイという男が16人の娼婦を殺害した事件を題材とするフィルム・ノワールだ。このたび本作の日本公開にあたり、多忙をきわめるアッバシが取材に応じてくれた。

アリ・アッバシ

1981年にイランで生まれ、テヘランの大学に在学中にストックホルムに留学し、建築学の学士号を取得。最新作は、HBO製作のテレビ版『THE LAST OF US』。2023年4月14日、第3作『聖地には蜘蛛が巣を張る』が日本公開された。

16人の娼婦を殺害したシリアルキラー。現地では熱狂的な支持者もいた、実在の事件の映画化にあたって

2001年、女性ジャーナリストのラヒミ(ザーラ・アミール・エブラヒミ)は娼婦連続殺人事件を追うためイランの聖地マシュハドを訪れ、想像を絶する状況を目の当たりにする。「街を浄化する」との声明を出して殺人を繰り返す犯人は「スパイダー・キラー」として恐れられていたが、いっこうに捕まる気配はなく、それどころか街には「汚れた女たちを排除している」と犯人を称える者さえいたのである。

作品冒頭、警察署を訪れて捜査状況を取材するラヒミ(左) ©Profile Pictures / One Two Films

その犯人、サイード(メフディ・バジェスタニ)は一見すると穏やかな暮らしを送る男だ。イラン・イラク戦争(※)の帰還兵である彼は、建築現場で働きながら、妻や子どもと慎ましくも温かい生活を続けている。しかし家族がいない夜、サイードはバイクに乗り、標的の娼婦を見繕っては、彼女たちを一人ずつ殺していた……。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』は、殺人犯のサイードと事件を追うラヒミを中心に、やがてイラン社会の暗部にじりじりと肉薄していく。

事件をリサーチするうち、「自分の意志とは裏腹にサイード・ハナイに共感をおぼえてしまった」というアッバシは、最初は実在のサイード・ハナイによる犯行や動機を掘り下げることを計画していた。ところが執筆をはじめるや、むしろサイードと社会を同時に描くことに惹きつけられていったという。

※イランとイラクあいだで、1980年から88年までにかけて行なわれた戦争

バイクに乗り、死体を運ぶハナイ(左) ©Profile Pictures / One Two Films

アッバシ:実在のサイード・ハナイは、決して孤独だったのでも、周囲と関わらなかったのでもありません。社会の一員として育ち、強い思想を抱くようになったのです。(イランには)彼を熱狂的に支持する人たちもいました。もちろん、彼の殺人を称える人たちが多数派だったわけではなく、「街を浄化する」という彼の目的を理解した人は少なかったでしょう。

しかし、それがこの題材の興味深いところで、シリアルキラーや犯罪の物語は、ほとんどの場合、謎を解き、犯人を捕まえたところで終わります。しかしこの物語の場合、犯人が捕まったところで、「人々は彼を罰するのか、それとも釈放するのか」という新たな物語がはじまる。ぼくはそちらにも事件と同じくらい、むしろそれ以上に関心を持ったので、これはきちんと物語のなかで描かなければいけないと考えたのです。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』予告編

製作にあたって政府の干渉も。フェミサイドを通じて映し出されたイラン社会の実情

1981年にイランで生まれたアッバシは、大学時代にスウェーデン・ストックホルムに留学し、その後、デンマークにて映画を学んだ。サイード・ハナイによる連続殺人事件が起こった当時はまだイラン在住で、留学の準備を進めている最中だったという。

もっとも、アッバシが事件に興味を抱いたのはさらに少しあとのこと。マジアル・バハリ監督のドキュメンタリー映画『And Along Came a Spider(原題)』を見て、サイード本人やイランの人々の反応を知ったことが大きなきっかけだったという(実際、本作にはこのドキュメンタリーから引用された台詞も多数登場する)。

ドキュメンタリー映画『And Along Came a Spider』は、イランの若者たちが国や地域のニュースについて議論できる場をつくり、イランの市民ジャーナリストをエンパワーすることを目的としたメディア「IranWire」のYouTubeチャンネルにアップされている

「この映画がイラン社会を映す鏡のようなものであってほしい。汚れて、割れた鏡かもしれないけれど、イランに住むのがどんな感じか垣間見られると思う」と語るアッバシは、当初本作をイランで撮る計画だった。

しかし、イランでは映画を撮影・配給するために政府の設けた厳しい基準をクリアする必要がある。「政治的・宗教的に問題があると判断されれば許可が下りない」とも言われるが、実際のところ、その基準は非常に曖昧なものだという。

イランでの撮影を実現すべく1年以上を費やしたアッバシだったが、女性の身体を映すことさえできない以上、自らのビジョンに沿った作品は撮れないと判断。トルコに移って準備を進めたが、そこでもイランの要求ゆえに滞在を続けられず、最終的にはヨルダンで撮影が敢行されている。

アッバシ:敵対的な(イラン)政府を相手にするのは大変でした。まあ、「映画づくりなんて楽勝だよ」などと言うようなフィルムメーカーはいないでしょうし、ぼくらは苦労を大げさに語るのも得意ですが(笑)、それでも今回は何をするにも疑心暗鬼で、セキュリティーにも気をつけなければいけなかったんです。

ぼくたちの動きを政府が知れば、一緒に仕事をしてくれる人たちが危険な目に遭うかもしれない。(イランで)衣装を買うときには、こっそりと人を送り込み、「イランのテレビ番組で使いたい」と嘘をついたこともあります。「これは言っちゃダメなことだ」「みんなで口裏を合わせよう」というふうに、誰もが嘘をついていたし、つねに問題がつきまとっていた。編集段階でさえ、イランで何か素材が欲しくなったらすべてを極秘で進める必要がありました。

アリ・アッバシ(右) 『聖地には蜘蛛が巣を張る』メイキング写真 ©Profile Pictures / One Two Films

ちなみに海外のインタビューでは、ヨルダンでの撮影中にも大変な苦労があったことが語られている。

事件当時のイランでよく乗られていた乗用車・ペイカンを入手するため、車両を積んだコンテナをイランからアラブ首長国連邦経由でサウジアラビアに輸出するも、ヨルダン国境でアラブに送り返されてしまったエピソード(最終的には別の船に乗せ、紅海経由でヨルダン北部に運び込まれた)。人工のペニスをヨルダンに持ち込もうとしたところ税関で没収され、やむなく別の人物がパンツのなかに隠して税関を通過したエピソード……。

アッバシ:(政府の目をくぐり抜けることは)普通の映画製作では経験しないものです。友人のドキュメンタリー監督たちは慣れているのかもしれませんが、彼らは小さいチームで動くので、調整したり隠れたりしやすいという利点があります。この映画のように100人以上のチームになると、秘密を守るには疑心暗鬼にならざるをえないんですよ。

母国との関係を引き裂いた「検閲」。亡命者のような状況で、それでも映画をつくるということ

アリ・アッバシというフィルムメーカーを語るうえで、「境界」というキーワードを避けて通ることはできない。第2作『ボーダー』がタイトルのとおり、善悪や性別、民族などの境界を扱うファンタジーだったように、本作もまた倫理や信仰をめぐる境界の物語となっている。

おそらく「境界」というものは、アッバシにとって非常にパーソナルなテーマなのだろう。留学先のデンマークで映画製作をはじめ、現在もヨーロッパを拠点に活動しているアッバシは、取材のなかでも「イランに帰ることはできるし、その可能性もあるけれど、また戻ってこられるかどうかはわからない」と笑いながら話した。

アッバシがイランでの映画製作を諦めた理由は、政府による検閲のためだった。

かつてアッバシは、巨匠アッバス・キアロスタミ(※)が「検閲に引っかかるのを回避することでむしろクリエイティブになれる」という旨を語ったことに触れて、「検閲は検閲。卑劣なものであり、そこにクリエイティブを見出したくない。その考えは14歳の頃から変わりません」と述べたことがある。「ぼくと彼らの状況は違うので、誰かを批判することはしませんが、結局のところ、ぼくは自分がしたいことをするためにイランを出たのです」と。

※アリ・アッバシと同じイラン出身の映画監督。代表作は『友だちのうちはどこ?』(1987年)、『クローズ・アップ』(1990年)など

『聖地には蜘蛛が巣を張る』 ©Profile Pictures / One Two Films

今回、アッバシは自分とイランのあいだにある「境界」についてもじっくりと語ってくれた。

アッバシ:たとえばジェイムズ・ジョイスやウラジーミル・ナボコフのように、試練やトラウマ、亡命状態であることを受け入れた人たちはたくさんいます。自分の国や文化、言語のなかで働きたくても、受け入れられない制約があるために母国を離れ、いわば亡命者のような、故郷の外にいるような……望ましくない状況に身を置いた人たちが。

もちろん、ぼくも精神的にはつらいですよ。イランに帰ろうと思えば帰れる、けれどそれが厳しいことはよくわかっているから。これは「自由」について考えるようなものなんです。「自由」を考えるのは不自由なときか刑務所にいるとき、そのどちらかしかありませんよね。

アリ・アッバシ 『聖地には蜘蛛が巣を張る』オンラインインタビューより

アッバシ:けれどぼくは、自分がイランの外にいることを問題や損失ではなく、むしろ戦略として考えたい。ぼくはつねによそ者、つねにホームレスのようなものですが、ジョイスやナボコフのように、そのことを自分の利益のために使いたいし、別の視点から物事を見たいんです。いまのぼくには何が見えるのか、何を観察できるのか。そこで何を得られるのか、メリットは何なのか。

だからこそ、『聖地には蜘蛛が巣を張る』は多くのイラン映画とは異なるものになったのでしょう。イランの方々には「本物のイラン映画じゃない」とも言われますが、ぼくにはその意味がよくわかる。なぜなら「本物のイラン映画」は結論ありきだし、本物の女性の身体を見せることもないから。この映画はイラン社会を外側から観察した作品なので、その内側から見た映画とは明らかに異なっているんです。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』 ©Profile Pictures / One Two Films

「人間と人間ならざるものの違いはどこにあるのか」。社会規範や文化が規定する、その「一線」を見つめる

殺人鬼を生み出し、さらに彼を称揚さえしてしまうイラン社会を、その外側から、自分がそこに戻ることは二度とないかもしれないという前提のうえで観察する。その冷静かつドライな目線は、アッバシが最初に関心を抱いたというサイードの人物像にも適用されている。

「本作は連続殺人犯が誕生するまでの謎に迫った物語じゃない。サイード・ハナイの人生がいかに平凡でありきたりだったかを描いた物語なんだ」。

アッバシがこんな言葉を公式に寄せているとおり、本作のサイードは、ともすればよき隣人に見える。しかしそんな人物が、日常生活の延長線上で娼婦の首を絞め、死体をバイクに乗せて遺棄するのだ。ごく当たり前のように倫理の一線を踏み越えてしまう、そんな「普通」の人物像があまりにも恐ろしい。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』 ©Profile Pictures / One Two Films

思えばアッバシは、『マザーズ』や『ボーダー』、本作ののちに手がけたテレビドラマ『THE LAST OF US』(2023年~)の担当エピソードに至るまで、倫理の「境界」の「こちら側」と「あちら側」を対比させるような作劇を徹底している。その創作的なアプローチについて尋ねてみると、丁寧に言葉を尽くして答えてくれた。

アッバシ:ぼくたちはまさに、そのようなかたちで「モンスター」や「他者」を定義づけているのだと思います。ルールをつくり、そのルールを破った者を「外側の存在」とみなす。たくさんのルールを破れば、より「外側の存在」だとみなされるし、ルールの約束やシステムを壊せば特別なカテゴリに収められる。そういうふうにして「モンスター」は生まれるんです。

だからこそ、ぼくたちはモンスターや連続殺人鬼、精神異常者、犯罪者に惹かれ、同時に嫌悪もするのでしょう。多くの人と同じく、ぼくも彼らに危険な魅力を感じます。ただしどちらかといえば、彼らのなかに「人間らしさ」を見出したいし、人間性の境界を発見したい。「人間とは何か、人間と人間ならざるものの違いはどこにあるのか」。それらは時代や文化が変化するなかで、絶えず再定義されてきたものだと思うのです。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』本編映像

アッバシ:例として挙げられるのはペドフィリア(小児性愛)でしょう。歴史上、ペドフィリアは長らく犯罪ではなかった――少なくともイラン・アラビア文化ではそうで、古典的な詩にも男の子への愛を綴った作品がありました。尖った表現でさえない、ひとつの愛の表現だったんです。

しかし時が流れ、いまではタブーになりました。何を言おうが、何をしようが、その一線を絶対に越えてはいけない。子どもに猥褻行為をしたり、児童ポルノをつくったりしていたら、その人はもはや人間ではないのです。

ぼくたちは社会として「他者」という境界線を必要としている

アッバシは『ボーダー』でペドフィリアや児童ポルノの問題を織り込み、主人公や観客を揺さぶってみせた。映画の重要な側面を担うこのサブプロットは原作になかったもので、犯罪を通して「人間」や「普通」を思考しようという試みは、思えば同作の時点からはじまっていたのである。

そして、『聖地には蜘蛛が巣を張る』はその試みをさらに推し進めた一作となった。普通の男・サイードによる連続殺人と、事件を追うジャーナリスト、そしてサイードの犯罪にべったりと貼りついた社会の暗闇が対立し、ときに絡み合いながら物語は転がっていく。

アッバシ:ぼくは何かをジャッジし、善悪を語っているのではありません。ペドフィリアは本当にひどいものだから、子どもたちが守られるのは素晴らしいこと。これはあくまでもメカニズムの話で、ぼくたちは社会として他者を必要としているのです。

「ここまでは自分たちと同じ、ここからは違う」という境界線を求めている。そうでなければ、ぼくたちは「我々」を定義づけることができません。だからこそ境界というものは存在するのだし、ぼくは人間と非人間の境界に関心があるのです。

アリ・アッバシ 『聖地には蜘蛛が巣を張る』オンラインインタビューより

あえて言うならば、アッバシにとって、映画づくりとは自らの思考や発想がそのまま投げ出されたものなのだ。

そうした性質ゆえだろう、『THE LAST OF US』で華々しいハリウッドデビューを飾ったものの、ある取材では「ぼくは製品をつくりたいのではありません。スタジオ映画ではアイデアが開発プロセスで揉まれ、あれこれといじられますが、ぼくの創作はもっと直感的なもの」と話したこともあった。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』を経て、アリ・アッバシは次なる長編映画で何を目指すのか。同じ取材のなかでは、「エンターテイメントをつくりたいのか、と聞かれれば、答えはイエスでありノー。重いテーマを扱う以上、流されない力が必要だし、(観客にも)その意欲を与えたい。それをつまらないと思う人もいれば、逆もまたしかりです」とも述べている。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』 ©Profile Pictures / One Two Films

いずれにせよ、アッバシの創作に対するスタンスはとことん孤高で、そう簡単に揺らぐことはないのだろう。今回、いずれ本作がイランで上映される可能性を問われた彼は、このように答えてもいるのである。

アッバシ:インターネットに海賊版が出回っているので、きっとこの映画はイランでも見られていると思います。ただし中東で配給されるかといえば、それはおそらくありえないでしょう。

唯一、トルコなら上映できるかもしれませんが、ぼくが知るかぎり、セックスを明示的に描いた映画は中東では配給されない。しかし、だからといってそこを修正する気はありませんから……まあ、そういうことになりますよね。

『聖地には蜘蛛が巣を張る』本編映像

参考資料

・『聖地には蜘蛛が巣を張る』プレス資料

・BFI「“All these prizewinning Iranian movies are complicit”: an interview with Holy Spider director Ali Abbasi」(外部サイトを開く)

・The Hollywood Reporter「‘EO,‘ ’Holy Spider,’ More Directors Talk Challenges of Making Their Oscar-Shortlisted Movies」(外部サイトを開く)

・A.frame「For Iranian Filmmaker Ali Abbasi, Making 'Holy Spider' Was a Political Act (Exclusive)」(外部サイトを開く)

・Dazed & Confused Magazine「Holy Spider: why this Iranian neo-noir is attracting so much controversy」(外部サイトを開く)

- 作品情報

-

『聖地には蜘蛛が巣を張る』 2023年4月14日(金)新宿シネマカリテほか全国順次公開

『聖地には蜘蛛が巣を張る』 2023年4月14日(金)新宿シネマカリテほか全国順次公開

監督・共同脚本・プロデューサー:アリ・アッバシ

出演:

メフディ・バジェスタニ

ザーラ・アミール・エブラヒミ

- プロフィール

-

- アリ・アッバシ

-

1981年にイランで生まれ、テヘランの大学に在学中にストックホルムに留学し、建築学の学士号を取得。その後、デンマーク国立映画学校で演出を学び、2011年に短編映画『M for Markus』を制作して卒業した。長編映画デビュー作『マザーズ』は、2016年に『ベルリン国際映画祭』でプレミア上映され、アメリカで公開された。2018年の映画『ボーダー 二つの世界』は、『カンヌ国際映画祭』でプレミア上映され、「ある視点」部門のグランプリを受賞した。また、『アカデミー賞』スウェーデン代表作品に選出、世界中で公開、『スウェーデン・アカデミー賞』(ゴールデン・ビートル6部門受賞 作品賞、主演女優賞、助演男優賞、音響編集賞、メイクアップ&ヘア賞、視覚効果賞)、『第91回アカデミー賞』(2019年)メイクアップ&ヘアスタイリング賞ノミネート、『ヨーロッパ映画賞』では監督賞、脚本賞、作品賞の3部門にノミネートされるという快挙を遂げた。最新作は、HBO製作のテレビ版『THE LAST OF US』。

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-