『鉄コン筋クリート』『ピンポン』『Sunny』『ルーヴルの猫』など数々の名作を世に送り出し、多くの漫画家やクリエイターに影響も与えてきた松本大洋。そんな松本の最新作『東京ヒゴロ』が、2023年10月発売の第3巻で完結を迎えた。主人公である50代の漫画編集者を中心に、創作への葛藤や情熱を抱えたさまざまな漫画家と編集者の「漫画愛」「創作の哲学」を描いた本作。

松本大洋は、なぜいま、漫画家として35年以上ものキャリアを重ねてきたなかで、自身の本職である「漫画」を真正面から題材に選んだのだろうか。本作に通じる松本自身の「漫画」に対する愛情・創作論・哲学……なども探りたく、メールで取材を依頼したところ、12個の質問に対してテキストで想いを綴ってくれた。

「漫画を好きかどうかもわからなくなりそうで、つらかった時期もあった」と明かしてくれた松本が、それでも漫画の創作を続けられた理由とは? 本稿では、松本作品の愛読者である映画ライターのSYOがあらためて『東京ヒゴロ』のあらすじや魅力を振り返ったのちに、松本大洋から届いた回答を全文掲載する。

漫画界のシビアな現実。「創作表現」と「ビジネス」を両立する難しさ

松本大洋が漫画界を描く――。『東京ヒゴロ』は、ちょっとした「事件」だった。本作には、これまでの過去作では見られなかった要素が大量に盛り込まれており、松本大洋の新境地といって差し支えない上質な凄みが備わっている。その大きな要因となっているのが、シビアな「現代性 / 現実感」だ。

松本大洋といえば、『花男』や『ピンポン』のようなスポーツ漫画、あるいは『鉄コン筋クリート』『GOGOモンスター』といったある種のファンタジー要素があるような作品を思い浮かべる人も多いだろう。

松本大洋(まつもと たいよう)

1967年、東京生まれ。1987年に講談社「月刊アフタヌーン四季賞」で準入選を果たし、デビュー。『週刊モーニング』にて『STRAIGHT』『点&面』を連載したのち、『ビッグコミックスピリッツ』にて『ZERO』『花男』『鉄コン筋クリート』『ピンポン』、『竹光侍』(原作:永福一成)などの作品を発表。『竹光侍』は2007年に第11回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、2011年に第15回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。2016年『Sunny』で第61回小学館漫画賞受賞。2020年『ルーヴルの猫』で米国アイズナー賞を受賞。2023年10月に『東京ヒゴロ』が完結

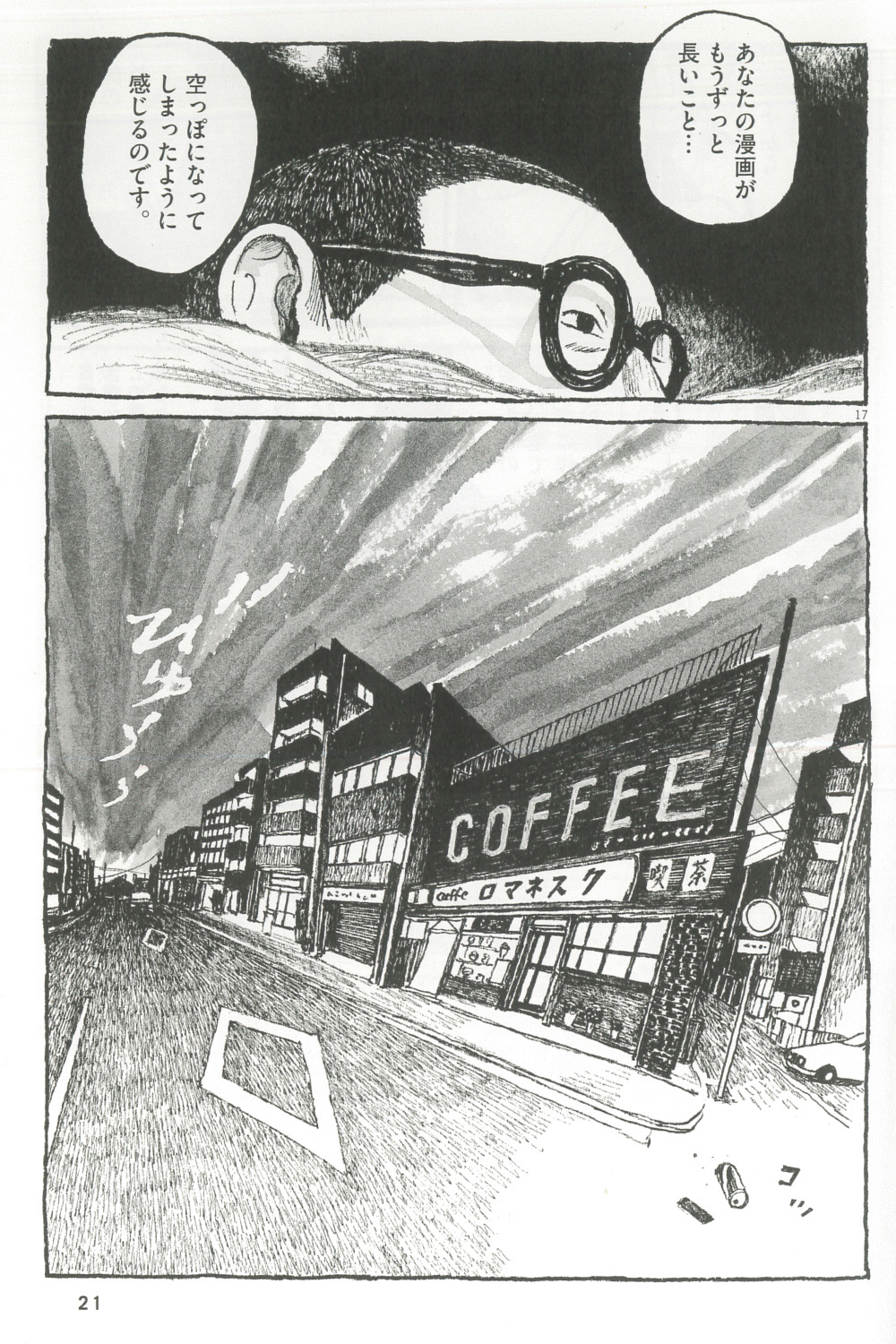

だが、『東京ヒゴロ』の主人公は、自身で立ち上げた漫画雑誌が世間に受け入れられず廃刊の憂き目にあい、30年務めた出版社を辞職した漫画編集者・塩澤。現代を生きる50代の主人公という時点で、過去作とはまったく毛色が違う設定である。そして、変わりゆく時代に取り残されてゆき、適応しようとする人々をリアルに描いているのが衝撃的だ。

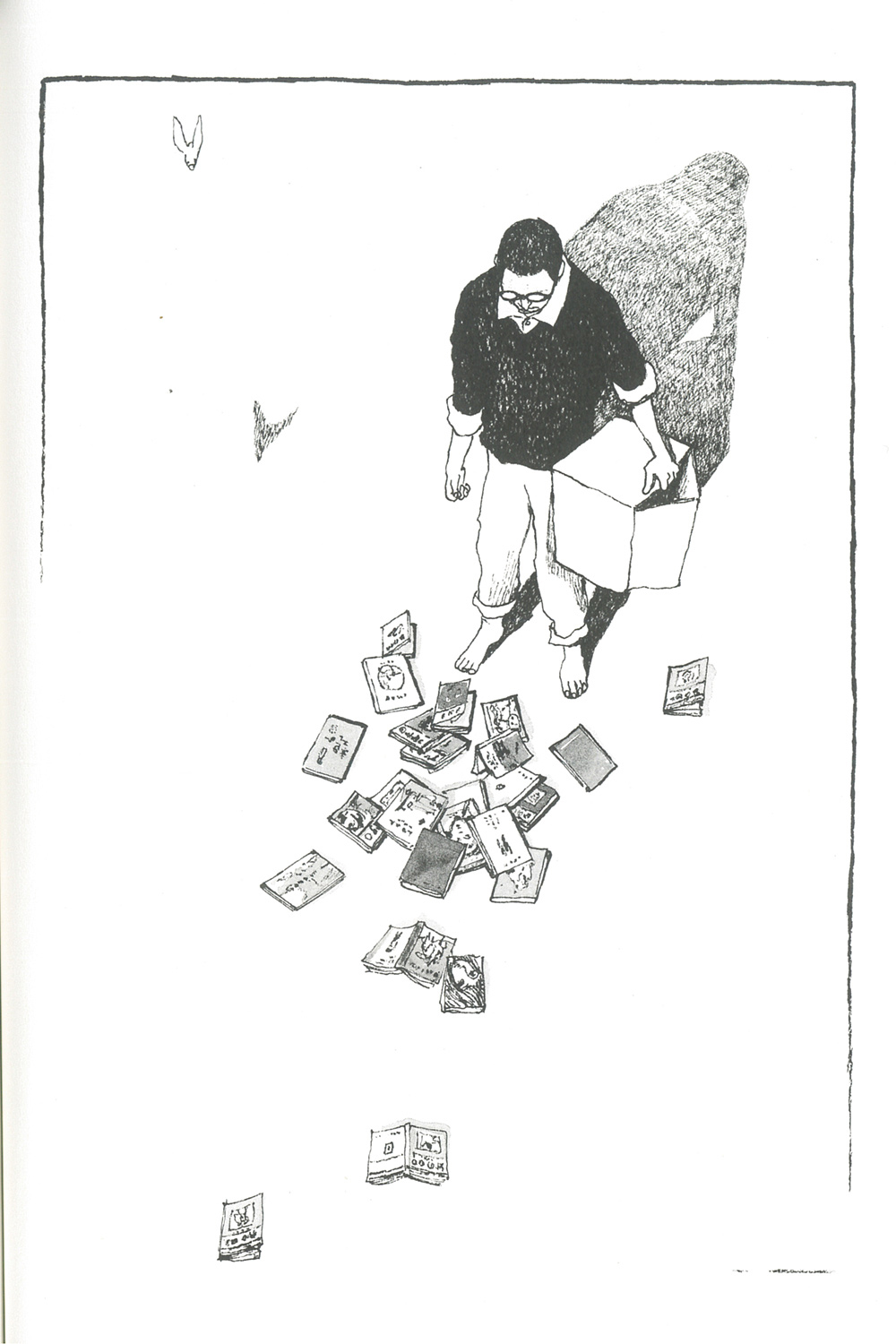

多くのファンにとって、松本大洋は「売れる / 売れない」や「ウケる / ウケない」といった次元を超越した「存在こそがアート」な稀代のクリエイターといえるが、その対極にある「いま・ここ性(リアルタイムな時代の興味関心)」をすくい取る本作は、ともすれば“らしさ”を自己否定することにもなりかねない(実際、劇中で編集者からボツを食らう漫画のタイトルは松本自身の過去作とリンクしている)。それがゆえに、『東京ヒゴロ』はかつてないほどにアイロニカルでビターな作品になっている。

『東京ヒゴロ』 ©松本大洋 / 小学館

かつては飛ぶ鳥を落とす勢いだったが、いまは出涸らしの作品しかつくれず自分に絶望しているベテラン漫画家の長作、時代に乗って爆売れするも、己を見失っていく若手漫画家の青木、さまざまな理由で筆を折ったかつての漫画家たち、そして塩澤――。それぞれが時流に翻弄され、己の生き方を模索してもがいている。

そして、劇中に「ビジネス」というワードが登場するのも松本作品としては新鮮で、「生命活動」としての創作表現と、数字を出さねばならない「仕事」としての折り合いの難しさが、全編にわたって描かれてゆく。

混迷の現代で、創作に励む人たちへ。現実に立ち向かった先に見えるもの

物語の基軸は、無職になった塩澤が自分の信じる漫画家たちを集めて、漫画雑誌の刊行を目指すというもの。その工程を追っていくのだが、読者の「これは売れるのか?」という疑念に呼応するように、前途は多難。雑誌が売れない時代で、置いてもらう先の本屋もどんどん潰れていっている状況。そんななかで、いわば“終わった”世代の描き手たちが集った漫画誌が都合よく当たるなんてことは、限りなく厳しいのが現実といえる。

『東京ヒゴロ』 ©松本大洋 / 小学館

夢のある展開や奇跡をことごとく排除し、ただただ漫画家や編集者の生きざまをシビアに描いていく『東京ヒゴロ』。もちろんだからといって悲観的なムード一色でなく、むしろ大きな時代の流れのなかで、ある種の新陳代謝によって排除されていく者たちを摂理として観ている感もある。

そこに抗う、または沿うことで、開花したり覚醒したりする「描き手としての成長」も描かれるし、物語の最後には静かな“夜明け”も用意されている。そしてやはり、いち読者としては「あの松本大洋が商業としての漫画づくりの苦悩を描いた」ことへの衝撃を感じずにはいられない。

天才も我々も、混迷の現代を生き、同じ空の下で雨に打たれている。いつ止むのかもわからないし、傘は時代の風によって飛ばされてしまった。それでも“いつか”を信じて、濡れながらも歩んでゆく――。松本大洋史上、最も同時代性に振り切った『東京ヒゴロ』は、痛みの共有を通して「独りではない」という安心を与えてくれる。

『東京ヒゴロ』 ©松本大洋 / 小学館

松本大洋がメール取材で明かす、「漫画」を題材にした背景と思い

過去作品とは一線を画し、漫画家や編集者の「現実」をとらえた『東京ヒゴロ』。松本大洋は、どんな思いで本作を描いたのだろうか。メール取材で松本大洋から届いたテキスト回答を、以下に全文掲載する。

―「漫画」を題材にした作品を描こうと思われた理由を教えてください。

松本:『東京ヒゴロ』の構想を思いつく前、大手出版社を退職した中年男性の日常を淡々と描写するような漫画を描いてみたいなと思い、掲載予定などはないまま3話ほど完成させたんです。つげ義春先生の『海辺の叙景』のような、大人っぽい雰囲気の作品にずっと憧れていたこともあって。

だけど自分がやってみるとすごく難しくて、あまりおもしろいと思えるものにならなかったんですよね。結局、それは発表しないでボツにしたりして、どうしようかなとウロウロ考えているときに、『ビッグコミックオリジナル』の担当編集さんから声をかけていただいて。ボツにした漫画の残像は生かしつつ、物語を進められる設定をと考えて、ある意味成り行きのように『東京ヒゴロ』のかたちができていった感じです。

当初、漫画業界の話を描くことには抵抗があってあまり乗り気ではなかったのですが、僕は、生きることがあまりうまくないようないろいろな個性を持った人が好きなので、不器用だったり変人だったり、漫画家にもいるそういういろんな人を素敵に描けたらおもしろいかなと思って始めました。

『東京ヒゴロ』 ©松本大洋 / 小学館

―「漫画」を題材に本作を描くうえで感じた「難しさ」と「面白味」を教えてください。

松本:10代からずっと漫画を描いていろんな出版社にもお世話になってきたので、自分なりにいろいろと感じたり思ってきたことはあるのですが、漫画界に特別何か言いたいことがあるわけではないなあと思いながら『東京ヒゴロ』を描き始めました。でも描き進めていくと、いろんな考えを持ったキャラクターたちが登場してきていろんなことを話し始めて。

何かを発信するということは、注意をはらっていてもどこかで誰かを傷つけてしまうこともあると思っているので、漫画の世界に関わっている人、漫画家や編集者や読者などの人たちをどこかで嫌な思いにさせているんじゃないかと、気を配りながら描くのが少し難しかったところです。

しかし長年なんとなくボンヤリ感じている漫画に関する人気や才能やお金のことなどを、作品として描く作業を通して、自分なりに再認識できたことがおもしろかったです。

「気が合う人」が「いい編集者」とは限らない。漫画家と編集者の理想的な関係性とは

―登場する編集者や漫画家は、それぞれ似て非なる漫画への情熱や創作の哲学を持っていると感じました。登場人物に関しては、松本さんの周囲の実在する編集者や漫画家から着想を得たのでしょうか? それとも、松本さんご自身がキャリアのなかで感じてきたことなどが主体となっているのでしょうか?

松本:僕は普段、漫画家でもある奥さんのさほ氏(*1)と漫画をつくっていて、キャラクターのつくり込みやネームから2人で描いていくのですが、基本的には自分たちの経験やイメージから想像していって話し合いを重ねて描き直ししたりしながらという感じでつくっていくので、ある意味キャラクター全員、自分たちにもその要素はあるように思います。

でも今回は特に実在の誰かをイメージしてつくることは避けましたが、『東京ヒゴロ』に限った話ではなく、キャラクターをつくるときはいつも、無意識のうちにいろんな出会いの影響は受けているなあと思っています。

『東京ヒゴロ』では塩澤が声をかけたいような漫画家ばかりを描いたのですが、それぞれのキャラクターにそれぞれ違った漫画とのつき合いかたがあるようになるといいなと、そこは意識してつくりました。

*1:漫画家、イラストレーターの冬野さほ。漫画作品は『ツインクル』『まよなか』など。

『東京ヒゴロ』 ©松本大洋 / 小学館

―本作をつくるうえで、実際の担当編集者の方とはどんなやりとりをしながら制作していったでしょうか?

松本:主人公の塩澤がひとりで新雑誌を立ち上げるにあたっての工程(出版の流通についてなど)や、編集さんたちが漫画家を担当して苦労したエピソードなどを知りたかったので、担当編集さんをはじめ、いろんなかたちで活動されている編集者の方々にもお話しを聞かせていただいたりしました。でも漫画家とのはちゃめちゃなエピソードなどはすべて、「これ描いちゃダメだから!」と言われて、何も使っていませんが……(笑)。

編集部での会議や編集者同士のやりとりに関してはこんなふうかな、と想像でネームを描いて、あとから担当編集さん(*2)に修正していただきました。3巻で編集長が作家の失態を謝罪に行く話がありますが、その解決策などは担当編集の小田さんが考えてくれています。

*2:『東京ヒゴロ』の担当編集者は、小田基行と江上英樹の2人

―序盤ではウマが合わなかった青木(漫画家)と林(編集者)が、次第に関係構築してお互いを信頼し合っていく描写も印象的でした。松本先生にとって、理想的な「編集者と漫画家の関係性」を教えてください。

松本:編集さんととても気が合っても、互いに同じ引き出しを開けるような作業ばかりになって作品が飛ばない場合もありますし、人としてはあまり尊敬できないけれども作品の感想だけは聞いておきたいな、というような編集さんもいたりするので。一緒に旅行に行きたいような人が、作品にとって良い編集者かはわからないのが、化学反応というか、おもしろいところだなぁと思います。

いままでもたくさんの編集さんにお世話になって、どの人もそれぞれ好きなところがありますが、担当編集さんというのは突然の人事異動などで代わってしまうこともあるので、あまり頼りにしすぎないようには気をつけています。

『東京ヒゴロ』 ©松本大洋 / 小学館

「漫画はやめなくちゃならないと本気で思った」。若手時代に痛感した創作の苦悩と喜び

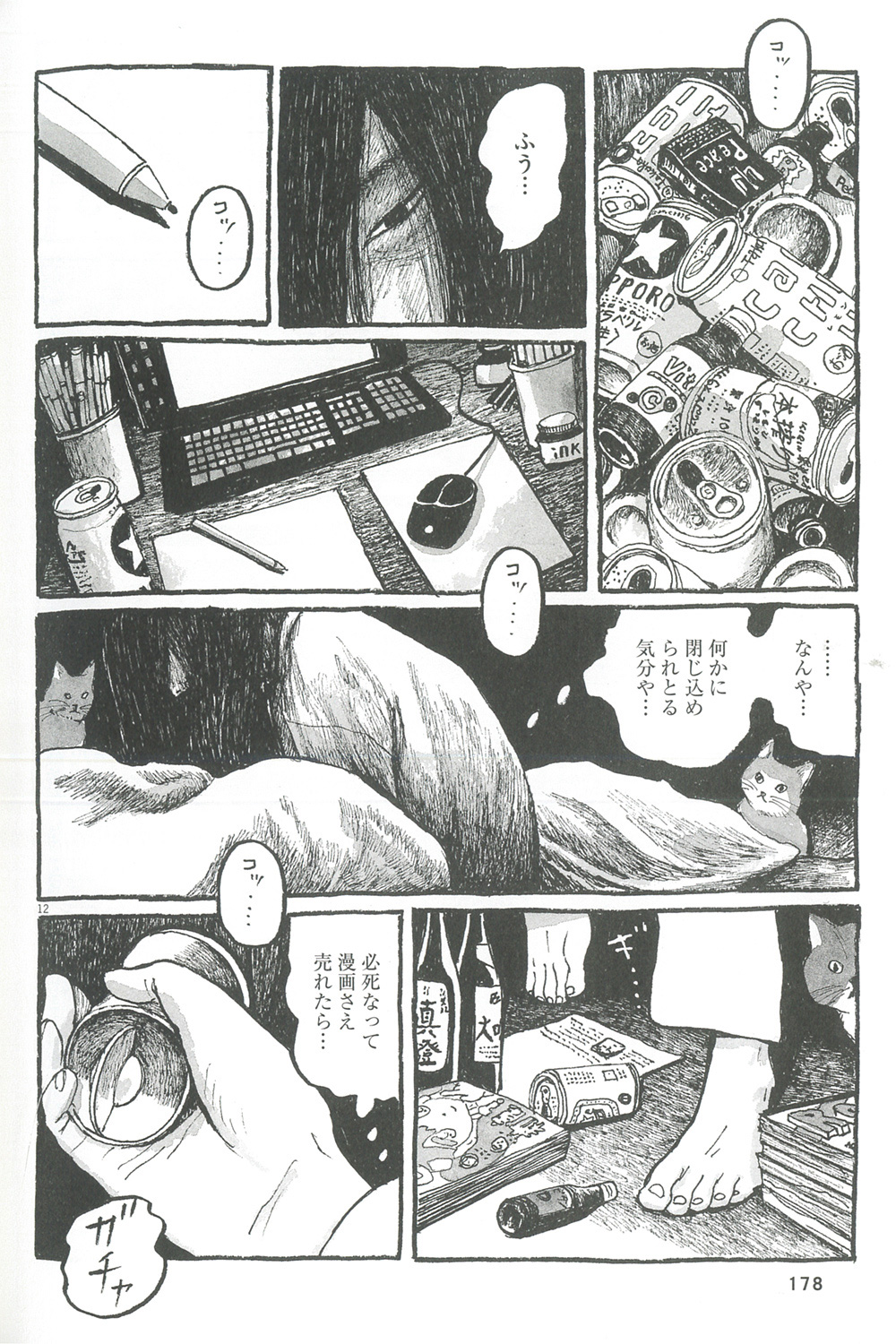

―青木をはじめ、漫画家として「売れること」と「自分が描きたいこと」に苦悩する描写がいくつかありますが、松本さんもそういった苦悩や両立することの難しさを感じる瞬間はありますか?

松本:デビューしてから数年の間は、連載の打ち切りというのも何度かありましたし、人気がなくて読者アンケートはいつもビリに近かったです。やはり当時、ある程度は売れるかどうかということが切実な問題でした。自分の描けるものはヒットするタイプの漫画ではないですし、描きたいものを描けなくてしんどい時期もありましたね。

徐々に自由に描かせてもらえる環境になって、それ以降は、売れるかどうかはあまり考えずに自分のかっこいいと思うような漫画をつくることを考えて試行錯誤しながら描いています。そのなかで、どうしたら読者に響くかを意識したり編集さんからの意見を聞いて互いの妥協点やベストな道を探すことは大事にしているつもりです。

―創作に携わる多くの人が、「売れること」と「やりたいこと」の両立の難しさを感じていると思います。そういった感情とどう向き合い、行動していくことが大切だと思いますか?

松本:漫画を描くスタンスは人によってそれぞれ違うと思うので、一人ひとり自分の求める道を探っていくしかないのかなあと……答えのないようなところなので、言葉にするのは難しいですね。その辺のウロウロ考えていることも『東京ヒゴロ』のなかで今回少し描けたかなと思います。

若い人たちは、一生懸命にもがいて、売れたりコケたりするのが良いと思っています。僕もそうでしたが、必死過ぎて心身を痛めてしまうようなときはあまり自分を追い詰め過ぎないように。頭の片隅にでも「たかが漫画だ」と少しだけ気楽な気持ちを残しておくことも大事かなと思います。

『東京ヒゴロ』 ©松本大洋 / 小学館

―嵐山やカエルなど、すでに漫画家を引退した人物の表情や心情の描き方がリアルで印象的でした。松本さんご自身は、漫画を一度でも嫌いになったり、漫画の世界から離れたいと思ったりしたことはありますか?

松本:さっきも触れましたがデビューした19歳くらいの頃は、やる気だけはいっぱいあったなあと思うのですが(笑)、漫画はすごくヘタで拙かったので、上手くいかず落ち込むことが多かったです。いつも口内炎が10個くらいあって、胃痛で転がりまわっているような感じでした。

漫画は好きだったけれどもプロとして描くことは思っていたよりすごく大変で、「自分には向いてないのかなぁ」とか「もう漫画はやめなくちゃならないか」と本気で思ったし、漫画を好きかどうかもわからなくなりそうで、つらかったときもありましたね。

もう少しだけ続けようと思いながらもがいているうちに、気がつくと4、5年経って、環境が変わったり、漫画も少しはさまになってきてちょっとずつ楽になったような気がします。一緒に漫画をつくってくれているさほ氏や周りの編集さんたちには、随分助けられていると思います。後から思うと、きつかった時間というのは自分にとって大切な経験でしたし、それ以降もいろんなことはありますが、漫画を描くことは毎日楽しいのでありがたいなと思います。

―作中の「創造をする苦悩の中に…その道程にこそ、喜びがあったのだと。」という塩澤のセリフは、創作に携わる人たちの心に響く言葉だと感じました。おそらく松本さんも全作品の制作過程で苦悩はあったと存じますが、特に困難のなかでつくりあげた印象深い過去作品があれば理由とともに教えてください。

松本:『東京ヒゴロ』は、始めた当初なかなか苦戦した作品だったので、第1巻が出た後に読者からの反応が割合に多かったことが、とても救いになりました。極力、「受けた / 受けない」で自分のやる気にブレが出ないようにいつも心がけているつもりだったのですが、この作品は読者や周りの方からの反響にとても助けられたと思います。

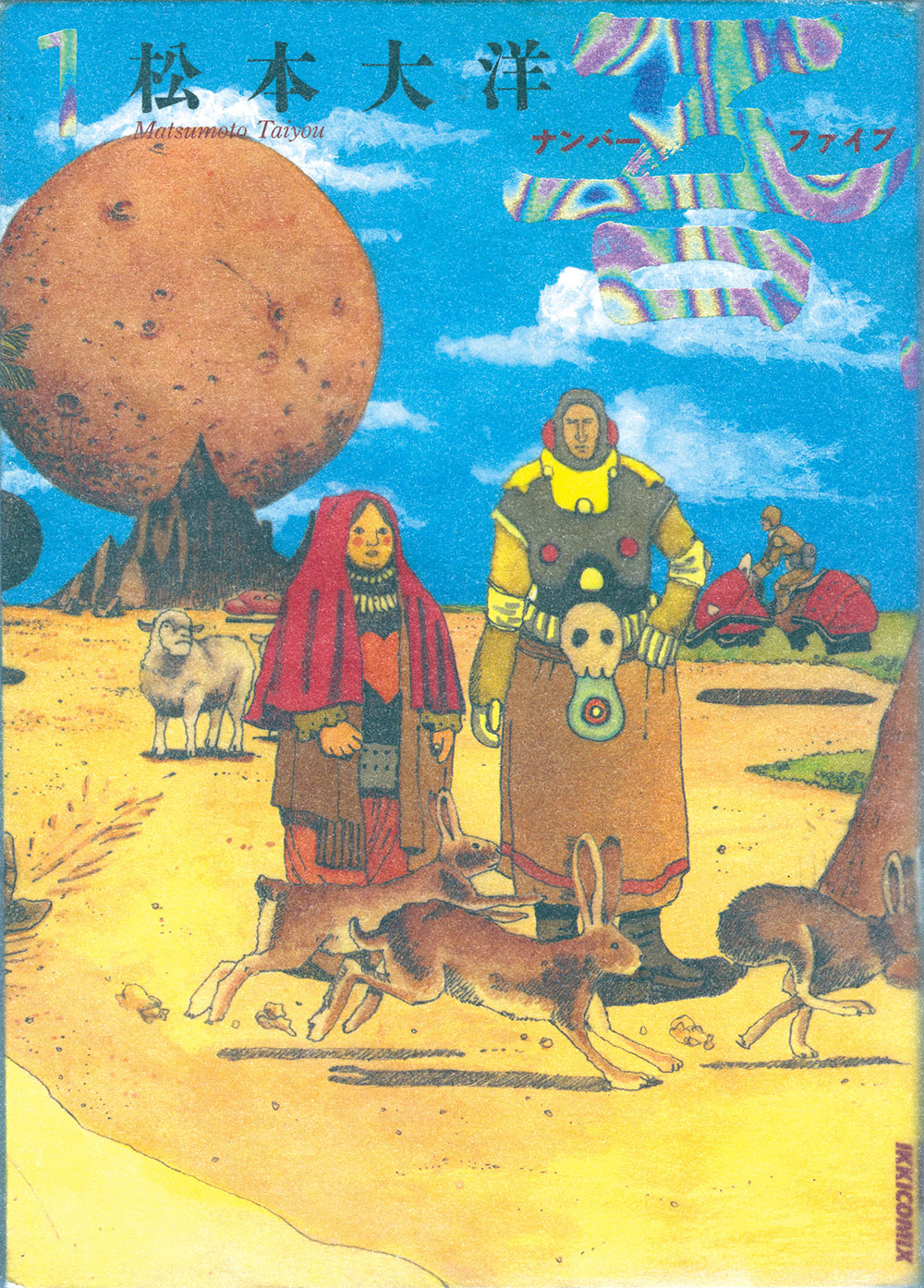

『ナンバー吾』というSF漫画を描いたときは、当初のイメージよりもどんどん重く自分の手におえないようなシリアスなお話になっていってしまって、それぞれのキャラクターに愛着があり絵的には楽しくもあったのですが、かなり悩みながら描いたことが記憶に残っています。

あとは、やはり週刊連載をやっていた頃のことは、寝る時間を削って描くので体力的にもしんどかったな〜と、時々思い出します。

小学館より全8巻が刊行された『ナンバー吾』(新装版は全4冊)。遠い未来の地球で、人類平和のためにつくり出された超人たちの戦いや葛藤を通じて、命の宿命と進むべき未来を描いた作品 ©︎松本大洋 / 小学館

「漫画を嫌になりたくなくて」。今日まで描き続けられた原動力

―本作では漫画家・編集者が、他者の作品に刺激を受けたり感化されたりする描写もありました。松本さんご自身がここ最近で、印象に残ったり影響を受けたりした作品はありますか?

松本:漫画をあまりたくさん読めるほうではないのですが、最近読んだ漫画では、西村ツチカさんや宮崎夏次系さんや真造圭伍さんたちの作品が好きでした。

古い映画やドラマは昔から好きで、小津安二郎やフランソワ・トリュフォーなどの作品をなんども繰り返し観ているので、無意識のうちにたぶん影響受けているかなあと思います。近年観たものでは、海外テレビドラマの『FARGO』などのシリーズも印象に残っています。

―長きにわたって漫画を描いてきた松本さんですが、その原動力になっているものがあれば教えてください。

松本:新人の頃、つらくてあきらめかけたときに、たぶん漫画を嫌になりたくなくて「これから先は楽しく描く!」と決めたことがあって。そこからは離れないように心がけているので、原動力とは何か考えたことがなかったですが、「漫画を描くことが好き」ということになるでしょうか。

『東京ヒゴロ』 ©松本大洋 / 小学館

―この作品を描き終えた松本さんにとって、「漫画」に対する情熱や価値観、考え方などに変化はありましたか? そのうえで今後描いてみたい漫画について、可能な範囲で教えてください。

松本:価値観や考え方に変化というのはとくに感じてはいませんが、デビュー当時からずっと考えていた、創作を生業にすることのおもしろさや悲しみみたいなものをあらためて認識できた気がしました。どの連載のときもそうですが、塩澤さんや文鳥をはじめとする登場人物たちをとても好きになっていたので、終わるのが寂しかったですね。

今後については、時代物をしばらく描くつもりでいますが、僕の場合、漫画を描くときにいつも力いっぱいになってしまうので、これからはもっと遊ぶように漫画を楽しめたらいいなあと思っています。

- プロフィール

-

- 松本大洋 (まつもと たいよう)

-

1967年、東京生まれ。1987年に講談社「月刊アフタヌーン四季賞」で準入選を果たし、デビュー。『週刊モーニング』にて『STRAIGHT』『点&面』を連載したのち、『ビッグコミックスピリッツ』にて『ZERO』『花男』『鉄コン筋クリート』『ピンポン』、『竹光侍』(原作:永福一成)などの作品を発表。『竹光侍』は2007年に第11回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、2011年に第15回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。2016年『Sunny』で第61回小学館漫画賞受賞。2020年『ルーヴルの猫』で米国アイズナー賞を受賞。2023年10月に『東京ヒゴロ』が完結。

- 書籍情報

-

『東京ヒゴロ』

『東京ヒゴロ』

著者:松本大洋

発行:小学館

- フィードバック 223

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-