2024年から開始された『ネクスト・クリエイション・プログラム』は、子どもたちが興味関心を持つ芸術文化について、深く実践的に学ぶことができる事業だ。キッズ・ユースにクリエイションの現場に入ってもらい、プロと協働しながらさまざまな創造にたずさわる。

特筆すべきは、自らクリエイションの現場に入り、第一線で活躍するプロフェッショナルから直接指導が受けられること。子どもたちの個性に寄り添いながら、その創造性が存分に発揮されるように後押しする。ファッション、ダンス、オペラ、オープンキャンパスという4つの現場から見えてきたのは、全身全霊でプログラムに取り組む子どもたちのいきいきとした姿だった。

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団が主催し、2024年に初めて行われた事業。キッズ・ユースの豊かな才能の開花を後押しすることを目指しているというこのプログラムに、彼・彼女らはどんな動機で参加したのだろう? そして、どんな気づきや学びを得たのだろう? 一つひとつ、その様子や参加者の姿をレポートする。

バックヤードも体験! 子どもたち主体でつくりあげるファッションショー

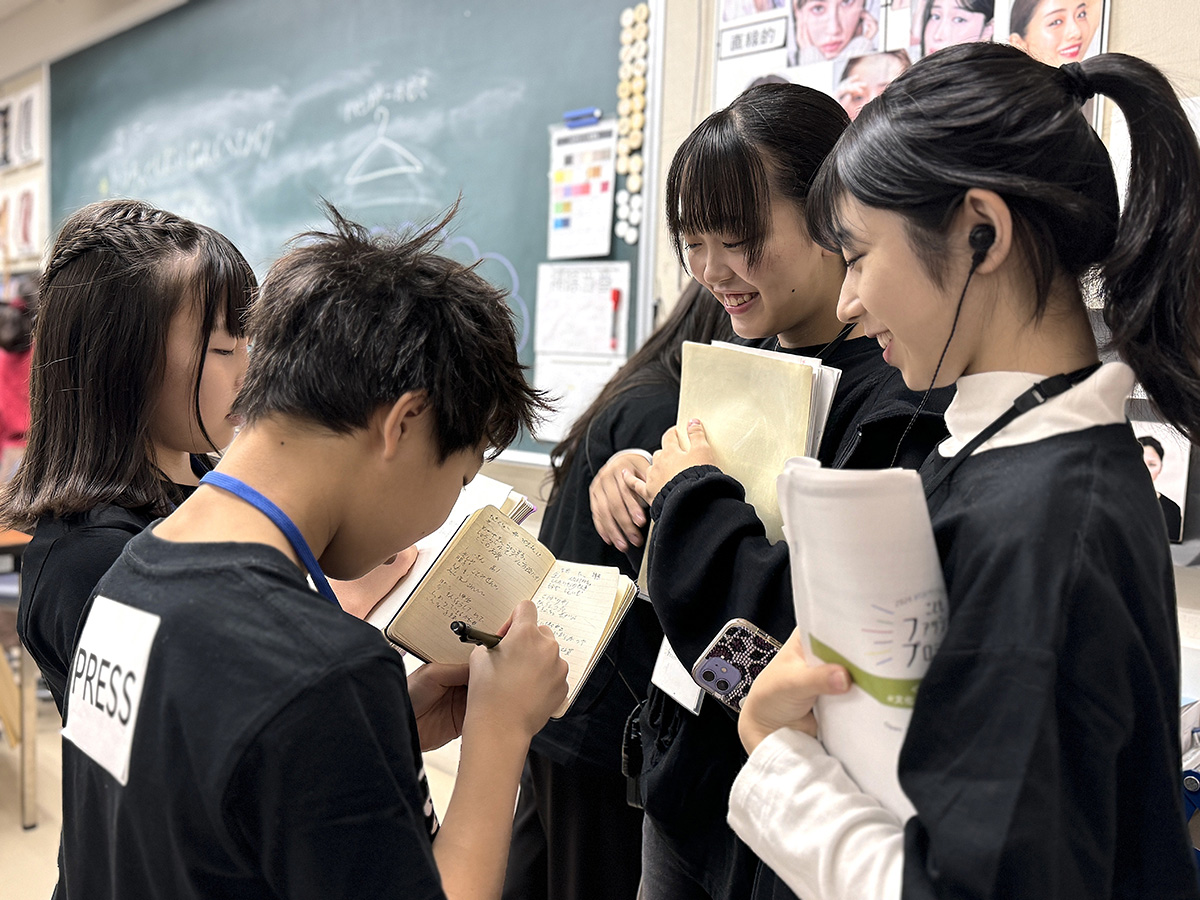

ファッションデザイナー、コシノヒロコの監修による『こどもファッションプロジェクト』は、子どもたちがデザインやモデル、スタイリング、ヘアメイク、演出、撮影、取材などの各分野に分かれ、講座やワークショップを受けながら、実際に一つのファッションショーをつくりあげるというもの。

たとえばデザインを担う「ファッションアカデミー」では、「つくってみたい服」をテーマに子どもサイズで洋服を仕上げる。裁断や縫製はプロのスタッフが行うが、デザインから素材や装飾の選択まで子ども自身が担当。デザインの基本を学びながら作品だけでなくショー本番で合わせるヘアメイクもデザインし、できあがった洋服をショーで披露する。

本番当日、コシノヒロコの母校でもある文化服装学院のホールには立派なランウェイが設置されていた。リハーサル前のバックヤードでは、大勢の子どもたちが各自の役割のもと動き回っている。参加者は小学1年生から18歳まで、約100人。服を選ぶスタイリストの子、着飾ったモデルの子、その髪をセットするヘアメイクの子。あるいは、トランシーバーを片手に進行する演出の子、スチールやムービーを撮影する子、それらの様子を取材する子。華やかなファッションショーが、目に見える部分だけではなく、いろいろな専門性を持った仕事の集積で成り立っていることを実感できる。

ショーがスタートすると、まず「ファッションアカデミー」のデザイナーがデザインした洋服を着たモデルの子どもたちが登場。親御さんたちで満員の客席から歓声があがる。洋服のデザインも独創的だし、ポーズも決まった。それから「カラフル」「モノトーン」「トラベル」「クチュール」と、パートごとにテーマが設けられ、スタイリングが変化していく。音楽や光の演出もふくめて、ランウェイでストーリーが展開されているよう。もちろん撮影チームや進行チームは周囲をせわしなく立ち回っている。どの子もプロ顔負けの真剣な面持ちだ。

最後に、各チームの講師を筆頭にすべての参加者が登壇し、会場は大きな拍手に包まれた。子どもたちは誇らしげな表情。コシノヒロコは「子どもたちによるファッションショーなんて世界でも類を見ないでしょう。今まで数えきれないくらいショーを開催してきましたが、こんなに楽しかったのは初めて。私自身もすごく元気をもらいました。小さいうちにファッションの現場に触れた子どもたちの未来は、どんなに明るいでしょう」とランウェイから語りかけた。

では、そんなショーをやり遂げた子どもたちの声を聞いてみよう。後日、東京都現代美術館の一室で行われた報告会では、動画・編集チームが撮影したプロジェクト全体の記録映像が流されてから、講師たちによる講評と子どもたちの感想が述べられた。

講師陣からは「みなさんが自分の役割を楽しんでまっとうする姿がとても印象的だった」(ヘアメイクコース 原田忠)、「ファッションショーは物語。映画のようなハッピーエンドになった」(演出・進行コース 半田誠)といったコメントに加え、「自分が忘れかけていた感覚を、子どもたちから逆に教えてもらった。学び合うなかで信頼関係を築くことができた」(スタイリストコース 藤崎コウイチ)といった感謝も述べられた。

子どもたちからは、以下のような充実感に満ちた言葉が口々にあふれた。

「最初はウォーキングが難しかったけど、講習でどんどん上達して、本番ではうまく歩けた」(モデルコース参加者)

「いつもは完成したショーを見るだけだったけど、今回は自分たちでつくることができて楽しかったし、実際にショーで拍手が起こったときは自信につながった」(ファッションアカデミーコース参加者)

「たくさんの大人がサポートしてくれた。ショーの裏側を経験できて、たくさんの学びがあったので、学校でのイベント運営や将来の仕事に活かしたい」(演出・進行コース参加者)

「カメラが好きなので、先生に教わった写真の撮り方をこれからも意識していきたい」(スチールカメラコース参加者)

「最初は取材をするのが恥ずかしくて、緊張した。でも舞台に立つ子たちはもっと緊張するだろうし、先生に背中を押してもらい、だんだん慣れてきた。もっと文章がうまく書けるように頑張りたい」(ファッションジャーナリストコース参加者)

提供:アーツカウンシル東京

これらを踏まえてコシノヒロコは、「子どもたちの話を聞いていると、『楽しい』という言葉がたくさん出てきました。みんな『楽しい』をいっぱい体験したと思います。これを機に彼・彼女たちの将来の選択肢が広がり、さまざまなセクションで活躍してくれるのを、私も楽しみにしています」と締めくくった。

印象深かったのは、スタイリストコース参加者による「もともと服は好きだったけど、このプロジェクトを通じてもっと服を好きになった」という感想だ。コシノヒロコも「『楽しい』と身につくけど、『嫌だな』は身にならない」と言っていたように、子どもたちがファッションを楽しみ、それにまつわる多彩なクリエイションを好きになることが未来への第一歩となるだろう。

東京芸術劇場でダンスパフォーマンスを上演。絆が生まれた40日間の「キャンプ」

撮影:齋藤千春

東京芸術劇場が主催する『中高生のためのクリエイティブCAMP2024 ゲゲキャン(ゲイゲキ×ゲイジュツ×キャンプ)』は、12歳〜18歳(中学1年生〜高校3年生相当年齢)の公募メンバーが舞台芸術のプロフェッショナルと協働し、ダンス、音楽、衣装制作、メディア発信に挑戦しながら、40日間かけてダンスパフォーマンスをつくりあげる、次世代に劇場を開く創造プログラム。東京芸術劇場で1日限りの独創的なダンス作品を上演し、さらに劇場ツアー、舞台技術、ダンス、演劇を題材とした4つの1日体験ワークショップも実施された。

ゲゲメンと呼ばれるダンスパフォーマンス参加者は17名。ダンスや演劇の経験は不問で、演者のみならず公演のための多様なクリエイションに興味を持つメンバーも多い。とくに重視しているのは、ゲゲメンを「子ども扱い」しないこと。「演出・振付」「音楽」「美術・衣装」を担う4名のクリエイティブ・ディレクターズのもと、制作のプロセスを開放し、あくまで彼・彼女たちのアイデアからクリエイションを進めていく。

撮影:齋藤千春

そうして生まれた本公演のタイトルは、今回のテーマである「キャンプ」から着想を得た『キャンプ場で作るカレーはどこの家にもない味がする』。各家庭によって具材や味付けが千差万別のカレーは、いわばゲゲメンのメタファーであり、ゲゲキャンならではの一品をつくりあげることが示唆されている。

公演1か月前、練習場では熱の入った通し稽古が行われていた。ダンスのジャンルはいわゆるコンテンポラリーに近い。そこに歌やセリフも乗ってくるようだ。稽古の後はディレクターの碓井菜央と藤村港平を中心に、良かった点と悪かった点を細部までフィードバック。発声や身体の使い方をめぐる的確な指摘にメンバーは耳をそばだてる。

撮影:齋藤千春

すでに音楽と美術、衣装担当のディレクターたちによるワークショップは経験済み。前者は小野龍一による東京芸術劇場近辺でのフィールドレコーディング(屋外で環境音を録音すること)を実施。そこで採取されたサウンドを素材に一部の楽曲が制作された。後者では、ひびのこづえのサポートにより衣装が完成した。メディアチームのスタッフからは、SNSでの情報発信についてのレクチャーも。この日の稽古場でも、ゲゲメンはディレクターだけでなく照明や音響、舞台のスタッフらとも話し合い、粘り強く調整を続ける。

撮影:齋藤千春

ゲゲメン同士が気の置けない仲なのは空気感でわかる。最初はみんな緊張していたが、夏休みの約2週間に及ぶ「集中クリエイティブCAMP」でかなりほぐれたそうだ。

メンバーがこのプログラムに参加した理由はさまざま。石山天空さん(17歳)は「学校の授業でダンスに興味を持った。舞台に立った経験はないけど、参加者がいちから公演をつくるゲゲキャンであれば、自分のやりたいことが見つかると思った」と語る。また篠田萌々子さん(14歳)は「自分たちで衣装をつくれるところにいちばん惹かれた」という。本番への意気込みについては「みんなの表情を見てほしい。これまでの稽古やワークショップでのがんばりが全部詰まってるはず」と力強く答えた。

撮影:齋藤千春

そして迎えた公演日、まず劇場内のロワー広場で開場前パフォーマンスが行われた。「おーい」という呼びかけとともにリュックサックを背負ったゲゲメンが四方から登場。各々の身体を自由に躍動させながら、だんだん集合し一つの塊をかたちづくる。そのままジャンベ(小太鼓)の取る音頭に合わせ、「いーやっさー!」とかけ声を響かせて広場を練り歩いていった。これでお祭りムードの醸成はばっちりだ。

撮影:齋藤千春

そのあとシアターウエストで上演された本公演は素晴らしい出来栄えだった。みんなでキャンプに行くというストーリーラインをベースとして、飛び石を渡る、テントを張る、カレーをつくるといった一連のシーンがダンスパフォーマンスへと昇華されている。小道具の使い方もおもしろい。会場全体を覆い尽くすほど巨大なテント布や、火の精霊をイメージさせる衣装などを効果的に用いて、舞台上に身体的なオブジェを構成。また、みんなで作詞したオリジナルソング“キャンプファイヤーのうた”を合唱するシーンは、この公演のハイライトだった。

撮影:齋藤千春

撮影:齋藤千春

万雷の拍手でカーテンコールを終えたゲゲメンに手応えをうかがう。モダンバレエの経験がある阿部真夢さん(14歳)は、「練習のたびに気づきがあり、自分の踊りに向き合うことができた。ギリギリの緊張感のなかで、なんとか本番を成功させることができた」と胸を張る。演劇をやってきたという小野百合子さん(17歳)は、「初めてダンスに挑戦した。たくさん練習したし、大変な時期を乗り越えて舞台をやり遂げたことがすごくうれしい」と顔をほころばせた。

撮影:齋藤千春

稽古場でもコメントをもらった石山さんは、「40日間とは思えないほど濃密な日々だった。今やかけがえのない仲間となったゲゲメンみんなでつくりあげた作品。『一生このことを思い出すんだろうな』と感じる大きな体験になった」と深くうなずいた。

公演後のバックステージでは、ディレクター陣からゲゲメンにねぎらいの言葉が送られた。感極まったのだろう、最後はみんなで大号泣。プログラムはもちろん、こうしてディレクターズやメンバーと育まれた絆こそが、彼・彼女たちの人生における貴重な財産となるだろう。

撮影:齋藤千春

プロフェッショナルと共演。オペラの舞台で挑戦する児童合唱

撮影:Terashi Masahiko

「チームアップ!オペラ 『トスカ』」は、小・中・高校生がプロのアーティストと本格的なオペラに挑戦するプログラムだ。東京文化会館が主導し、小中学生は児童合唱と工作、高校生は合唱と打楽器で参加。また、オペラの公演に必要不可欠な照明・音響・衣裳など舞台裏の仕事を見学したり、チケットのもぎりや場内アナウンスなど公演当日の運営を体験したりするワークショップも行われた。会場はたましんRISURUホール(立川市市民会館)大ホールだ。

今回フォーカスするのは、児童合唱「バンビーニ・ロマーニ・アッズーリ」のメンバーだ。一般的には専門の児童合唱団に任せるところを、公募で集まった小中学生20人が担った。

ワークショップは夏休みを中心に20回以上開かれた。演技指導を伊奈山明子、合唱指導を田中美佳が担当し、舞台上の立ち振る舞いから歌唱方法までしっかりと稽古。オペラなので課題曲はイタリア語だが、言葉がわからなくても、子どもたちは大人より耳がいいため覚えが早かったという。もちろんそれと並行して歌詞の意味も学んでいる。

本番が始まると、プロのキャストによる重厚な歌唱と芝居、そしてピアノと打楽器の生演奏が繰り広げられる。ピアノはプロが演奏し、打楽器の演奏は高校生が担当。オペラのキャストには、可能性に富んだ新人音楽家を発掘し、支援・育成を行っている『東京音楽コンクール』入賞者が多数起用されているという。

打楽器の演奏は高校生が担当した(提供:東京文化会館)

撮影:Terashi Masahiko

演目は、今でも世界中で上演され続けている名作であるプッチーニ作曲の『トスカ』。1800年のローマを舞台に、画家のカヴァラドッシと、その恋人で有名歌手のトスカを軸に展開される愛と悲劇のサスペンスドラマだ。

第1幕の後半、いよいよ「バンビーニ・ロマーニ・アッズーリ」の面々が登場。カヴァラドッシが政治犯の友人をかくまう教会の聖歌隊が彼・彼女らの役柄だ。みんなで男の子に扮したメンバーは、客席のすみずみまで届く歌声を笑顔で朗々と披露した。

撮影:Terashi Masahiko

参加者には、舞台に関する何らかのバックボーンを持つ子が多い。もともとミュージカルに出演しているという大塚絢音さん(13歳)は、「プロのオペラ歌手と共演してみてオーラを感じた。お客さんも大勢いたので、絶対に失敗できないと思いながら、積み重ねてきた練習の成果を発揮できた」とうなずく。キッズシアターで歌やダンスに励んでいる宮嶋美博さん(9歳)は、「オペラに挑戦することで歌がうまくなりたかった」と目標が明確。「イタリア語は難しかったけど、勉強になったし、しっかり合唱ができてうれしかった」と笑顔を見せた。

オペラという伝統的な舞台芸術の世界に飛び込み、大人に混ざって役を演じるというのは滅多にない機会だ。プロのオペラ歌手と共演することで、子どもたちはその凄みに間近で触れることができる。ワークショップもふくめて、その経験は彼・彼女たちのさらなる成長をうながすはずだ。

撮影:Terashi Masahiko

東京藝大と多摩美で「オープンキャンパス」。芸術の面白さ感じて

撮影:MINGLE Design Office

『キッズユースオープンキャンパス』は、それぞれ東京藝術大学の上野キャンパス、多摩美術大学の八王子キャンパスで開かれた。

東京藝術大学では2024年8月8日、「アートと音楽の体験講座」と銘打ち、小学生~18歳を対象に8つの講座に分かれて開催。アート分野では例えば、大きな色画用紙から自分の身長ほどの大きな花をつくる講座や、いま自分が考えていることを色やかたちに昇華したうえでTシャツやキャンバスにシルクスクリーンで描く講座、さまざまな素材から「椅子」を作り上げる講座などが行われた。音楽分野では、藝大生・卒業生・教員によるオーケストラを聴いたり、尺八を体験したりできる講座が用意された。

撮影:MINGLE Design Office

東京藝術大学で運営を担当した今井美幸特任准教授は、「さまざまな選択肢のなかから講座を選んでもらえるように用意していたので、それぞれのプログラムで雰囲気が異なっているのが印象的でした。楽しみ方もそれぞれだと実感しましたね」と当日を振り返る。

撮影:MINGLE Design Office

全体を担当した今井さんが特に印象に残った場面として挙げたのが、椅子をつくる講座「椅子という『最小の建築』建築のワークショップ」。「このプログラムには中高生が参加しました。グループをつくって協同で取り組む課題で、大きいサイズの椅子をつくっているグループも。おそらく学校での図工や美術の授業では手の内に収まる大きさのものをつくるケースが多いと思うので、自分より大きい素材からつくるというあまりない体験ができたのではないかと感じています」

撮影:MINGLE Design Office

さらに今井さんは、今回の取り組みについて、「子どもたちや保護者の方に『美術や音楽ってこんなことができるんだ』と興味を持ってもらえるような端緒になればと思っています」と話していた。

「美術って難しいでしょ、ともよく言われるのですが、一方で誰しも『美意識』を持っていると思うんです。例えば、お洋服ひとつ選ぶにしても好き・嫌いからの選択で個性を表現していますよね。今回の体験を通して、専門の道に進むまでいかなくても、そういった選択する楽しさを感じてもらえたらと思いました」

提供:多摩美術大学

多摩美術大学では2024年9月29日、「アートとデザインの制作体験講座」を掲げ、小学生〜中学生を対象に5つの講座を開いた。例えば、真鍮を鍛金の技法で靴べらのかたちのキーホルダーにしたり、ギフトカードづくりからプロダクトデザインの面白さを感じたり、さまざまな染織技法や電子工作を体験する講座が用意された。

提供:多摩美術大学

そのなかで、多摩美術大学・木村剛士准教授が担当したのは「どろどろの金属で好きな形を作ろう!」というプログラム。発泡スチロールを彫刻し、その原型を用いてアルミ鋳造を行なった。

木村さんは「このプログラムは受験生向けのオープンキャンパスでもやっていて。今回、小学生はどんな感じで受け止めてくれるかな、と思っていましたが、発言も多く食いつきもよかったので一安心でした。原型に入れる前の溶けたアルミを見てもらう場面で、お子さんはもちろん保護者の方も興味を持ってくださって。完成後には保護者から『おめでとう』と拍手が起きるなど、お子さんも親御さんも一体になって楽しんでもらえました」と振り返った。

提供:多摩美術大学

提供:多摩美術大学

このプログラムでは、鋳造した作品を持ち帰ることができたという。さらに木村さんは参加者にサンドペーパーを渡して、家で磨くように提案。つまり講座内だけで作品が完成したわけではなく、課題は続いていくというかたちだ。「金属を握っていると体温が持っていかれる感覚があるんですよね。ずっと持っていると自分と同じ体温になるのが面白いところで。自分の分身のようなものをずっとなでる……それにどういう効果があるかわからないし、言葉にはできない部分だと思うんですけど、何かしら感じてくれるんじゃないかなと思っています」

SNSはじめインターネットが発達したいま、子どもたちに身体性を伴った「遊び」を体験してほしいという思いもあったと語る木村さん。「つくったものを言葉にすることはできないと言いましたが、だからある種、つくったものが言葉になると思うんです。画像やテキストだけでなく、例えば踊りでも歌でも、違うかたちでも伝えられるものがある。そういう練習に美術表現は向いてると思うんです。すると世の中の見え方も全然違ってくるし、もし何か苦しいことに追い詰められても何とかなると考えています。そういうことも子どもたちに伝えられたらいいなと思いますね」

子どもたちの創造性が花開く未来へ

ファッションショー、ダンスパフォーマンス、オペラ、オープンキャンパス、そして多種多様なワークショップと、『ネクスト・クリエイション・プログラム』が包括するいくつもの実践をたどってきた。

どの取り組みも、ショーや上演など「作品」としての完成度が高いのはもちろん、子どもたちの主体性を引き出すため、結果に至るまでのプロセスを重視していることがよくわかる。また、ともするとステージにばかり目がいきがちな世界で、その背後に広がるたくさんのクリエイティブな仕事にスポットライトを当てることは、あらためて素晴らしいと感じる。そのうえで、何より感銘を受けたのは、参加者と関係者の熱量だ。子どもたちの懸命な眼差しや講師陣の意欲的な指導には心を打たれたし、スタッフたちによるサポート体制はとても手厚かった。

これらのプログラムを通じて、子どもたちがプロフェッショナルの現場で豊かな経験を積んだことは間違いない。いつかこうした分野にたずさわるにしろ、しないにしろ、将来の選択肢は確実に広がるだろうし、彼・彼女たちのこれからの人生において大切な道標となるはずだ。

そういった意味で、『ネクスト・クリエイション・プログラム』は公共性の高い試みだと言える。子どもたちに蒔かれた創造性の種から、今後いろいろな芽が出て、大きな花が咲く未来を心待ちにしている。

- サイト情報

-

2024年度『ネクスト・クリエイション・プログラム』

2024年度『ネクスト・クリエイション・プログラム』

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団は、2024年度より、子どもたちが自らの興味関心がある芸術文化について、より深くより高いレベルで学ぶことができる「ネクスト・クリエイション・プログラム」事業を実施しています。クリエイションの現場に入り、第一線で活躍するプロフェッショナルから指導が受けられる良質なプログラムを提供し、子どもたちの個性に寄り添いながら豊かな才能の開花を後押しすることを目指しています。

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-