2018年に160周年を迎えた日本とフランスの交流は、映画や美術、音楽、演劇、食など、さまざまな面で互いの文化を紹介してきた長い歴史がある。1997年にパリの地で開館した「パリ日本文化会館」も、展示や講演会、舞台公演や映画上映、さらには日本語教室や体験講座など、多様な形でフランスにおける日本文化の発信を担う施設のひとつだ。一方、日本では、1952年にフランス政府公式の語学学校・文化センターとして設立された東京日仏学院をはじめとする複数の拠点を持つアンスティチュ・フランセが、フランスの文化や思想、学問を発信している。

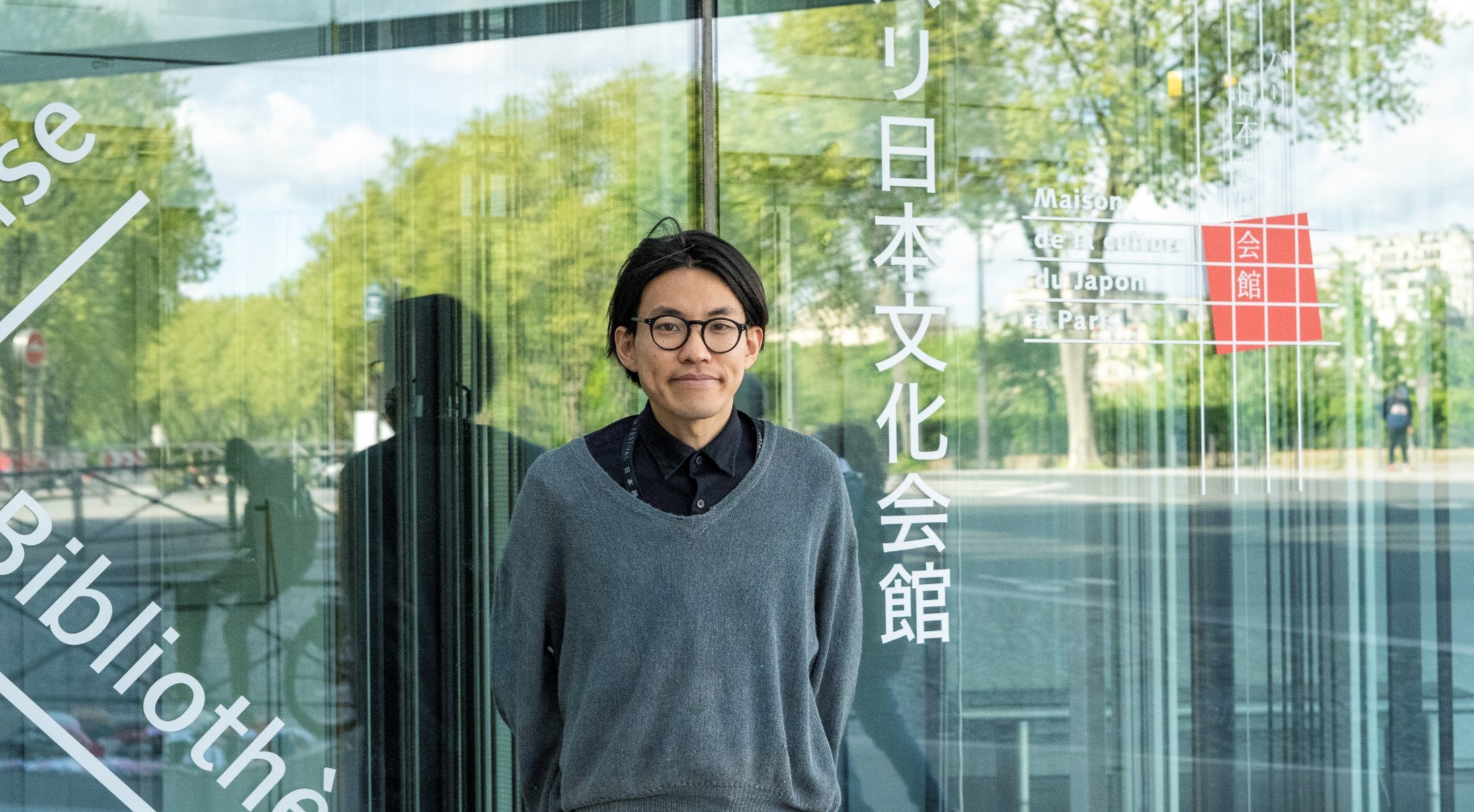

「異文化交流」という目的は同じでも、フランスと日本、それぞれに異なる状況と立場において、双方の機関の担当者は、どんなことを意識しながら自国の文化を紹介しているのだろうか。今回はパリと東京をオンラインでつなぎ、日本からパリに赴任して一年ほどという井上遼(パリ日本文化会館広報・連携部次長)と、日本における日仏文化交流のエキスパートであるサンソン・シルヴァン(アンスティチュ・フランセ芸術部門統括マネージャー、フランス大使館文化担当官)に、日本とフランスの文化交流の現状と、異文化交流が持つ意義や可能性について語ってもらった。

フランスで日本文化を発信するパリ日本文化会館と、日本でフランス文化を発信するアンスティチュ・フランセ

―まずは、お二人が所属されているそれぞれの機関について、簡単にご説明いただけますか?

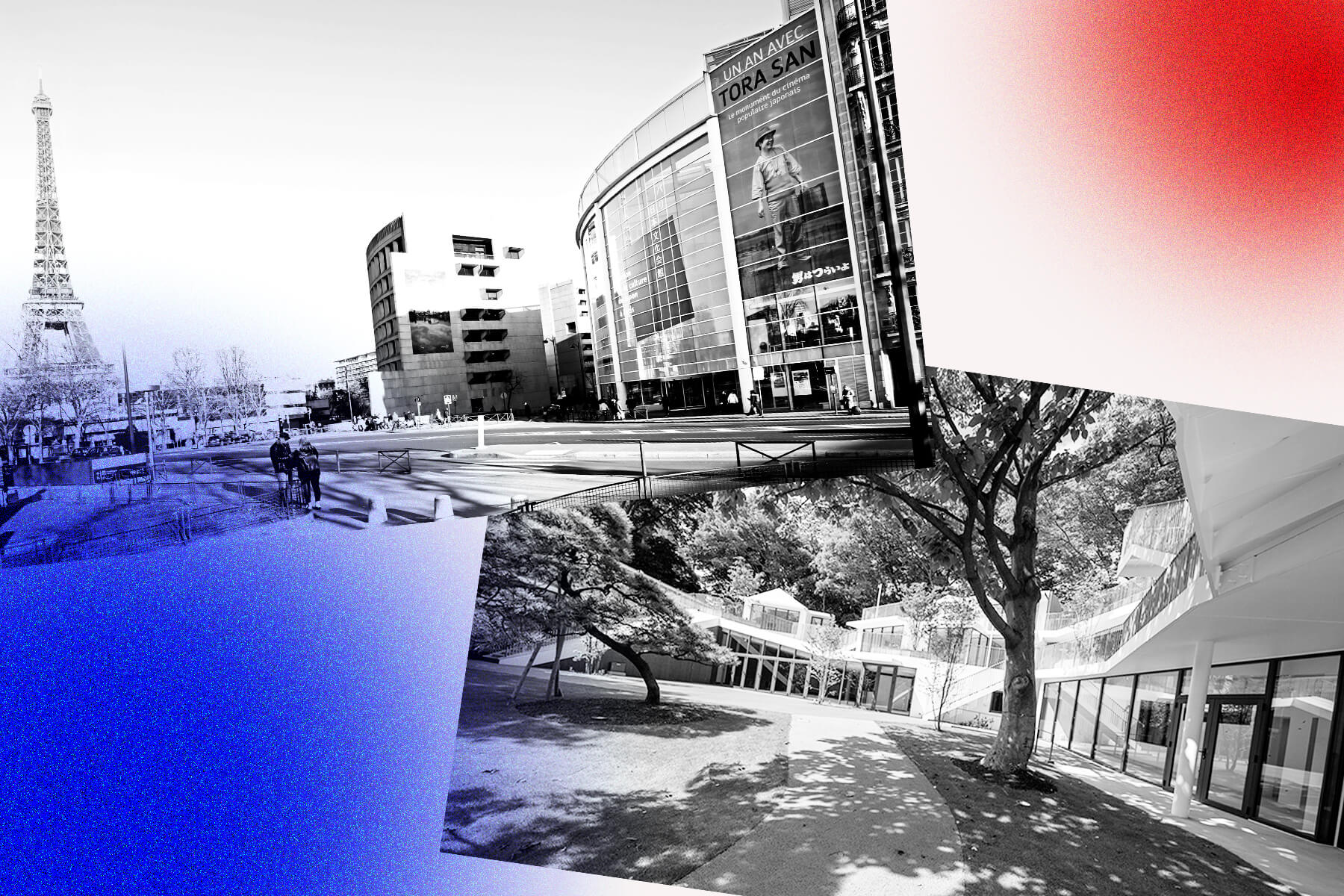

井上:パリ日本文化会館は、日本文化の発信や日仏交流を担う文化施設で、1997年の開館以来、国際交流基金が運営しています。世界26か所に所在する国際交流基金海外事務所では最大の規模を誇り、エッフェル塔のすぐ近く、セーヌ川沿いの一等地に位置しています。民間企業からのご支援もいただき、官民協働で運営をしているのも特徴です。

―具体的には、どんな活動をされているのでしょうか?

井上:日本文化にまつわる展覧会や舞台公演、映画上映、講演会といったイベントを開催したり、日本語講座、茶道、いけばな、囲碁、着付けなどの体験講座やワークショップを行なっています。ひと口に「日本文化」と言っても、伝統芸能からポップカルチャーに至るまで本当に多種多様なものがあるので、日本文化の多様性を映しだす窓に、という思いで、さまざまな企画を実施しています。

パリ日本文化会館外観

―開館から四半世紀ということは、パリの人たちのあいだでも、かなり馴染みのある施設になっているのでしょうか?

シルヴァン:私もパリにいた頃は頻繁に通っていました。日本文化に興味を持ったら必ず行くべき場所だということは、パリの人たちはみんな知っていると思います。施設内にあるショップも非常に人気があって、そこで日本の小説を買うことができるなど、日本文化に関する貴重な文化センターになっていると思います。

―いま「パリにいた頃」というお話がありましたが、シルヴァンさんは日本に来てからどれくらいになるのでしょうか?

シルヴァン:もう17年くらいになります。もともとはフランス大使館の文化部の一員として来日したのですが、その後、東京日仏学院で働くようになりました。2012年に全国の日仏学院とフランス大使館の文化部がひとつの組織になって、フランス政府の日本における文化ネットワークとして「アンスティチュ・フランセ」が誕生したのですが、私はいま、アンスティチュ・フランセ芸術部門のプログラムディレクターであると同時に、フランス大使館の文化担当官でもあって、両方の業務を担当しています。

東京・飯田橋にある東京日仏学院外観 © Institut français du Japon

―井上さんは、国際交流基金の東京本部で映画事業を担当されたあと、2022年からパリに赴任したということですが、実際にパリで日本文化を紹介する仕事をするようになって、まずどんなことを感じましたか?

井上:はじめに驚いたのは、これだけ日本文化に並々ならぬ関心を持ち精通している方々がいるのかということでした。私たち日本人はフランス文化をどれくらい理解しているだろうかと考えてしまうほど、今日のフランス人の多くは日本文化に親しみを抱いてくれているようです。

たとえば映画好きであれば、黒澤明や小津安二郎の作品は当たり前に観ていて、真っ先に成瀬巳喜男監督の名前が挙がることがよくあります。これまでいろんな国に行ってきましたが、研究者でもない方が「ナルセ」と口にされる機会がここまで多いことに驚きました。それだけよく日本映画を観ているわけですね。それは映画に限らず、どの分野にもいえるかもしれません。能や歌舞伎などの伝統芸能についてはもちろん、漫画やアニメ、ゲームといったポップカルチャーにも、みなさん本当に詳しいので、いつも背筋が正される思いです。

パリ日本文化会館を訪れた来館者の声

武術から映画、漫画やアニメまで。世代ごとに異なる、フランスにおける日本文化の入り口

―漫画やアニメでいえば、先日、鳥山明さんが亡くなられたときに、日本のフランス大使館だけでなく、マクロン大統領も追悼のツイートをされていましたね。フランスにおける、その浸透ぶりにあらためて驚かされました。

井上:鳥山明さんが亡くなられたときは、フランスでも大きく報じられていました。日本文化に特段詳しいわけではない警備スタッフまで好きなキャラクターを言い合っていたりと、その日の話題は『ドラゴンボール』で持ち切りでした。

井上遼(いのうえ りょう)

1993年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科哲学コースを修了し、2019年に独立行政法人国際交流基金に入職。映像事業部映画チームを経て、2022年よりパリ日本文化会館に勤務。広報と映画事業を担当。

シルヴァン:まさに私の世代と言いますか、1970年代の終わりから1980年代初め頃に生まれた人たちは、子どもの頃にテレビで『ドラゴンボール』や『聖闘士星矢』『キャプテン翼』などのアニメを見ながら育ったと思います。日本のものだとは知らずに見ていたところはあるのですが(笑)。

それは漫画も同じで、大友克洋さんの『AKIRA』などは、私のまわりの人たちもみんな読んでいました。それくらい圧倒的な波として、漫画やアニメなどの日本の文化が、フランスに入ってきていたと思います。

シルヴァン:私が非常に面白いと思うのは、フランス人にとって世代ごとに日本文化の入り口が違うことなんです。私の場合は、漫画やアニメではなく映画でした。

パリ日本文化会館がオープンした1997年は、「フランスにおける日本年」でもあったのですが、ポンピドゥー・センターで行なわれた日本映画の大規模なレトロスペクティブで、黒澤明、溝口健二、小津安二郎といった監督の映画をたくさん見ることができました。もともと映画が好きで、各国の映画をたくさん見ていたのですが、そこで日本の映画を発見したときに美学的なショックを受けて、そこから日本語を勉強しようと思ったんです。

ただ、私よりも上の世代は、柔道や剣道、合気道など武術への興味から日本文化に関心を持った人が多い印象があります。そして最近では、漫画やアニメから入っていった人が多い。そうやって、フランスにおける日本文化は伝統的なものはありつつも、つねに新しい形で受け入れられているようなところがあって、そこは単純にすごいなと思います。

サンソン・シルヴァン

アンスティチュ・フランセ 芸術部門統括マネージャー/フランス大使館 文化担当官

1978年パリ生まれ。パリ第10大学で哲学学科修士課程、同第7大学で日本語学科修士課程を修了。2004年に渡日し、神戸大学へ留学。2007年より在日フランス大使館文化部、アンスティチュ・フランセで芸術部門統括マネージャー兼大使館文化担当官(文化アタシェ)として勤務し、日仏間の文化交流促進に努めている。

外国の観客に自国の文化を紹介するときに意識することとは? 「文脈」の大切さ

―いま、お二人の話にもあったように、ひと口に「文化」と言っても、さまざまな分野と切り口があります。それらを違う国で紹介する際に、どんなことを意識したり心がけたりしていますか?

井上:フランスは、もともと19世紀のジャポニスムの時代から日本文化に対して特段の関心を示してきた国だと思いますが、いまはかつてないほどその裾野が広がっていると言われます。2000年にはじまった『Japan Expo』という漫画・アニメの祭典は、ここ数年は毎回二十万人以上の動員を記録していますし、インターネットにかぎらず、あらゆるレイヤーで民間ベースでの交流の機会も非常に増えていると実感します。

そうしたなかで、官民一体──「官」が入っている組織として、どういったものをやっていくべきなのか。そこは、われわれがつねに考え続けていることです。

もちろんパリ日本文化会館の活動も、現地の受け取り手がいてはじめて成り立つので、そういうニーズを無視して、こちらが見せたいものだけを見せるわけにはいきません。その一方で、あるものが紹介されるとき、もとの文脈から外れていってしまうことがありますよね。それもまた文化交流の醍醐味と言えますが、当館としては、ひとつの文化が生まれた土壌や歴史のこともコンテクスチュアライズしながら、多角的なアプローチで見せていきたいと考えています。

―最近パリ日本文化会館で行なった企画で印象に残っているものはありますか?

井上:つい最近の例だと、昨年10月から今年の2月まで、竹中大工道具館との共催で、『工匠たちの技と心――日本の伝統木造建築を探る』という展覧会を開きました。日本の大工や木造建築に関する展覧会で、どちらかといえばニッチな企画かもしれないと思っていたところ、蓋を開けてみるとすさまじい人気で。開館前に長蛇の列ができるほどで、最終的には3万人を超えるお客さんが詰めかけてくれました。そこでも単に展示だけにとどまらず、講演会や関連上映を組んだり、また別の場所で関連展示を行なったりと、館全体でひとつのテーマと向き合いました。

パリ日本文化会館で行なわれた『工匠たちの技と心――日本の伝統木造建築を探る』展の展示風景

日本におけるフランス文化のイメージは、印象派やヌーヴェルヴァーグで止まっている?

―シルヴァンさんは、フランスの文化を日本に紹介する際、どんなことを意識していますか?

シルヴァン:日本の文化をフランスに紹介するときと若干違うのは、フランスの文化はいまも日本で人気があって、多くの人たちに興味を持っていただいていると思うのですが、一方で、正直なところ、日本で親しまれているフランス文化の中身が少し前の時代のイメージで止まっているようなところもあると思います。

美術だったら印象派まで、映画だったらヌーヴェルヴァーグまで、音楽ならばシャンソン、あるいはセルジュ・ゲンスブールまでという感じです。そうした状況のなかで、現代のフランス文化を紹介するのは、少し難しさも感じています。日本の漫画やアニメのようなポップカルチャーがフランスのほうから出てきていないということもあるのですが、最近のフランスの文化をそのまま持ってきて紹介しても、なかなか理解されづらいところもあるんです。

―そこを打破するためには、どんな工夫をされているのでしょうか?

シルヴァン:先ほど井上さんがおっしゃった「文脈」の話は、私もすごく重要だと思っています。たとえば、フランスのダンス文化をもっと紹介したいと思っているのですが、知識のギャップなどもあり、最新の動向を紹介するには、その前段階の歴史を説明する必要があったりして、なかなか難しい部分もあります。なので、単にパフォーマンスを見せるだけではなく、歴史の解説やワークショップを合わせて行なうなど、その背景にある「文脈」や「流れ」といったところも理解していただけるようにしています。

2024年3月に行なわれたフランスの振付家ノエ・スーリエのトークイベント『振付家ノエ・スーリエを迎えて』の様子 会場:東京日仏学院 © DR

また、同じく10年くらい前から『哲学の夕べ』という哲学とアートを絡めたようなイベントも開催しているのですが、それはこちらが思っていた以上に好評で、特にアート系の学生たちにはとても人気がありました。日本では、学校で必ず哲学を学ぶということもないようですし、そのような哲学とアートを絡めたプロジェクトがあまりなかったみたいなんですよね。

井上:『哲学の夕べ』はぼくも日本にいたときに何度か参加していました。カンファレンスを聞いたあとに展示会場に戻ると、一度見ていた作品が別様の仕方で訴えかけてくることがよくあって、かなり知的好奇心が刺激されるイベントでした。

第5回『哲学の夕べ』での國分功一郎による「中庭の哲学講義」の様子 会場:東京日仏学院 © DR

―なるほど。文脈が共有されていないことの難しさもある分、新たなニーズの掘り起こしをはじめ、新しい形の紹介の仕方も、いろいろと模索されているのですね。

シルヴァン:そうですね。最近でいうと、東京日仏学院に新しくできたギャラリースペースのことを知っていただくために、神楽坂や飯田橋付近のギャラリーと連携してオープニングレセプション──いわゆる「ヴェルニサージュ」をやったことがありました。

パリの人たちは、友達に声をかけて、ギャラリーのオープニングに集合して、そこでワインを一杯飲んで、また別のギャラリーに行って、そこに用意された無料の軽食を食べながら、またワインを飲むといった文化があるのですが、東京にはなかなかそういう文化がなくて難しいところもあるとも感じました。

フランスにおける市民と文化の距離。「誰でも享受できるようにする」という考え方

―いまシルヴァンさんがおっしゃった「ヴェルニサージュ」もそうですが、フランスの人たちの文化に対する距離感は、日本のそれとは少し違うように思います。井上さんはそうしたこともパリにいて感じますか?

井上:卑近な例でいうと、メトロの広告に違いを感じるでしょうか。パリ以外のフランスの地方都市ではまた違うかもしれませんが、メトロの広告は文化に関するものが圧倒的に多い。展覧会、コンサート、新刊情報といった広告が、日々めまぐるしく貼り替えられています。一概に比較はできないでしょうが、肌感覚としては東京よりもパリのほうが文化的なものに触れる機会が多いという印象です。

―その背景には、どのような理由があるのでしょう?

シルヴァン:いろいろな理由があると思いますが、パリに関しては、フランス革命の時代から長い歴史があって、ルーヴル美術館もそうですが、もともと王様のお城だったものを美術館にするなど、「誰もが入れる場所にする」ということが大事だったんですよね。

第二次世界大戦後には、アンドレ・マルローが文化省の設立に尽力して、自ら初代文化相となり、国家として文化政策を重視するようになりました。その後、1980年代に文化相を務めたジャック・ラングの功績も大きいと思いますが、いちばん大事だったのは、やはり「文化の民主化」という考え方だったのではないでしょうか。芸術文化を国民が等しく享受できるようにするという考えで、美術館の料金を下げたり、パリだけではなく地方のどの町にも必ず民間ではなく公立の美術館や劇場をつくるということが推進されました。

パリ・ルーヴル美術館 photo from Fabian Schneiderei on Unsplash

井上:パリで暮らしていると、じつはあまり文化にはお金がかからないと感じています。映画だったら、UGCやパテといった大手のシネコンチェーンが映画定額見放題のサービスを提供していて、月々23ユーロでカードをつくれば、傘下のシネコンだけではなく、インディペンデントのミニシアターでも全部そのカードで映画を観ることができるんです。

そのようなサブスクリプション型のサービスは、映画館だけではなく美術館でも一般的で、たとえばオルセー美術館の一般入場料金は16ユーロですが、ぼくは35歳以下の割引などが適用され、一年間無制限で入場可能なカードを20ユーロで購入しました。世界有数の観光都市でもあるパリですが、観光客にはしっかりとお金を落としてもらう一方で、市民が文化にアクセスする敷居を低くするという戦略の使いわけが上手だなと思います。

シルヴァン:あとは、アート教育の充実ですよね。フランスでは、子どもの頃から美術、音楽、舞台芸術など、文化に関するさまざまな授業がありますし、どの表現にも直接触れられるチャンスが多いことも影響しているかもしれません。

井上:そうですね。以前アンスティチュ・フランセ東京(現・東京日仏学院)で『シネ・リセ』という、日本の高校生にフランスのクラシック映画を見せて、それについてディスカッションするというイベントがありましたが、そういった取り組みは、フランスでは当たり前のようにやっています。当館でも学校のバカンス時は、子ども向けのイベントを数多く組んでいます。やはり子どもの頃から映画やアートに触れて、一緒に考えたり議論したりする機会がフランスは多いのだなと感じますし、そういった文化教育の素地があってこそ、人々と芸術文化との心理的な近さが醸成されていくのだろうと感じます。

フランス人パフォーマーのシリル・コピーニによる子ども向け落語ワークショップ(2023年5月・パリ日本文化会館小ホール)

両国に通じる社会課題も。日仏の文化交流の今後は?

―そういった両国の「違い」を踏まえつつ、それぞれこれから特に力を入れていきたい分野、あるいは今後考えている企画などはありますか?

シルヴァン:今後、紹介したいものはたくさんあるのですが、2、3年前から、デザインと工芸の分野に力を入れています。フランスのデザイナーは、フィリップ・スタルクや、最近ではブルレック兄弟などが有名になってきてはいるのですが、そのような数人のスター以外は日本ではまだあまり知られていないと感じています。ファッションやジュエリーに対して、デザインはあまり日本に入ってきていないので、現代のフランスのデザインの紹介をしていきたいと考えています。

工芸に関しては、日本とフランスのあいだには、じつは伝統的なつながりの歴史があるんです。私たちが運営している京都の施設「ヴィラ九条山」ではレジデンスという形で、フランスの各分野のアーティストを招聘しているのですが、10年前から工芸部門を新たに設けて、毎年2人ほどの工芸家が日本に滞在し、日本の技術を学んだりしています。両国の工芸を通じて、まだまだいろんな交流ができるんじゃないかと思っています。

また、さきほどのお話にもありましたが、子ども向けのアート教育にも力を入れています。自分たちだけでできることには限りがあるのですが、例えばポンピドゥー・センターなどのフランスの組織と協働しながら、専門家の招聘やオンライン授業なども開催できたらと思います。

―ちなみに、今年の夏には、パリでオリンピックが開催されますね。

シルヴァン:そうですね。オリンピックに関しては、いろいろな場面で宣伝されていますが、文化の観点からいうと、今年、エルメス財団とコラボレーションをして、ラファエル・ザルカという現代アーティストを紹介しました。

彼は、世界中のパブリックスペースにある彫刻の上を、スケートボーダーたちが滑る写真のプロジェクトをしているのですが、オリンピックの直前には、パリのポンピドゥー・センターの前の広場に、スケートボードのための野外彫刻作品を彼がつくるプロジェクトも決まっているんです。そのようにアーティストを通じて、オリンピックを盛り上げるようなことは、いま少し考えているところです。

『ライディング・モダンアート 』 ラファエル・ザルカ展の展示風景 会場:東京日仏学院 共催:エルメス財団、東京日仏学院 © Nacása & Partners Inc. / Courtesy of Institut français du Japon, Fondation d'entreprise Hermès

―パリ日本文化会館についてはいかがですか?

井上:当館は「中期ビジョン2022~2026」(※)というマニフェストを掲げているのですが、「文化」という言葉をより広くとらえ、さまざまな国際的な社会課題とどう向き合っていくのかという観点がより一層重要であるという立場を取っています。事業の企画においても、日本文化という切り口でどのように国際社会の抱える課題の解決に貢献できるのかが意識されています。

※「パリ日本文化会館中期ビジョン2022~2026」(外部サイトを開く)

たとえば最近だと、先ほどシルヴァンさんのお話にもあったヴィラ九条山にフランスのアーティストが滞在して、日本の「引きこもり」について調査を行ないました。彼らがその成果として制作した舞台作品を当館で上演し、あわせて「引きこもり」についての講演会も企画したんです。これは必ずしも日本のポジティブな側面ではないと思いますが、フランスでも近年になって引きこもりの存在が社会問題化していて、主要紙で「引きこもり」という日本語が紹介されるくらい、社会的な関心が高まっているという状況があります。

「引きこもり」をテーマにした舞台『HIKU』公演風景(パリ日本文化会館大ホール、2023年11月)

井上:また、日本は高齢化社会の先進国でもありますが、たとえばフランスでは去年、年金受給年齢引き上げの法案をめぐって、激しい反対デモが起きました。そのような現地の文脈も踏まえつつ、今期の当館ではあらためてフランスや日本の研究者と日本の高齢化社会の問題やその取り組みを考えるいくつかの講演会も予定されているところです。われわれとしては「日本文化」を切り口に対話の機会をつくって、フランスの方々と一緒にそうした課題解決の糸口を探っていきたいと考えています。

異なる文化を知ることで、新たな思考の回路が見つかり、世界が広がる

―文化の紹介のみならず、文化交流によって同様の社会課題の解決のヒントを探るようなアプローチも今後重要になってくるということですね。最後に、お二人が考える異文化交流の意義や、それに携わることの魅力をお聞かせいただけますでしょうか。

シルヴァン:やはり異なる文化を知ることで、自分の価値観を相対化すること、そして批評的な思考を養うことは、非常に大事なことだと思います。私自身、これまでそういう経験を何度もしてきましたし、そのおかげで別の世界を発見するだけではなく、視点や考え方が変わることもありました。簡単に言うと「世界が広がった」わけです。それは、とても大切なことだし、ワクワクするようなことだと思うんですよね。

井上:異文化を紹介する仕事をしながらいろいろ考えたり悩んだりすることは多いですが、なによりも国際交流の最前線に立つことは、日々発見の連続でとても楽しく仕事をできていると思います。

先ほどお話しした『工匠たちの技と心』という展覧会の関連上映作品として、羽仁進監督『法隆寺』(1958年)、五所平之助監督『五重塔』(1944年)、田坂具隆監督『ちいさこべ』(1962年)という3作品を選定して上映したのですが、展示自体が好評だったのもあって会場は満席、500名以上の方々に作品を観ていただきました。

いずれも残念ながら日本ではそこまで知られていない作品ですが、海外できちんと文脈に則って提示することで、それだけ作品と新しい観客との出会いの場をつくることができた。作品が終わって万雷の拍手を聞いたとき、これはとてもやりがいのある仕事ができたという手応えを感じました。観客からの感想も面白くて、たとえば『ちいさこべ』を見たフランスの方からは「ヴィクトル・ユーゴーを思い出した」という感想をいただいて、「なるほど」と思ったんですよね。もとの文脈に立ち返りながらも、新しい観客と一緒にこれまでは見えていなかった回路を発見していく喜びや楽しさというのは、やはり何にも代えがたいものだと思います。

- 施設情報

-

パリ日本文化会館 Maison de la culture du Japon à Paris

パリ日本文化会館 Maison de la culture du Japon à Paris

世界の全地域において総合的に国際文化交流を実施する日本で唯一の専門機関「国際交流基金」の海外最大の日本文化発信拠点。1997年に「オールジャパン」体制で設立されて以来、国際交流基金の掲げる文化芸術交流、日本語教育、日本研究・国際対話の三本の柱のもと、文化と芸術の都パリから、古典から現代そして未来までの豊かな日本文化を多角的に紹介し、日仏の交流を推進しています。国際交流基金 The Japan Foundation

- プロフィール

-

- 井上遼 (いのうえ りょう)

-

1993年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科哲学コースを修了し、2019年に独立行政法人国際交流基金に入職。映像事業部映画チームを経て、2022年よりパリ日本文化会館に勤務。広報と映画事業を担当。

- サンソン・シルヴァン

-

アンスティチュ・フランセ 芸術部門統括マネージャー/フランス大使館 文化担当官

1978年パリ生まれ。パリ第10大学で哲学学科修士課程、同第7大学で日本語学科修士課程を修了。2004年に渡日し、神戸大学へ留学。2007年より在日フランス大使館文化部、アンスティチュ・フランセで芸術部門統括マネージャー兼大使館文化担当官(文化アタシェ)として勤務し、日仏間の文化交流促進に努めている。

- フィードバック 13

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-