日本の「引きこもり」をテーマに、フランス人アーティストによって制作された舞台『HIKU』が、2023年10月にフランスのパリ日本文化会館で上演された。

フランス人の振付家エリック・ミン=クォン=カスタンと、造形作家でパフォーマーのアンヌ=ソフィ・テュリオンが京都で滞在制作し、現地NPOの協力を得て制作した本作は、映像インスタレーションとパフォーマンスで構成された作品。上演時には日本にいる引きこもり経験者3名がライブ映像で出演し、パリにいる観客と直接会話をする場面もあった。

また公演期間中には、デジタル・ウェルビーイングの観点からテクノロジーや人間と自然存在の関係を研究している早稲田大学文学術院文化構想学部教授のドミニク・チェンとふたりによるトークイベントも行なわれ、現地の観客からの熱量高い質問も飛び交った。

「引きこもり(Hikikomori)」はフランスでも近年社会問題として認識されており、一般名詞化してきているほど広まっている言葉だというが、かれらはなぜこの現象に注目したのか。また、「セラピー的な場が生まれた」というパリ日本文化会館での上演は、どのような意味を持ったのか。エリック・ミン=クォン=カスタン、アンヌ=ソフィ・テュリオン、そして現地で公演を鑑賞したドミニク・チェンの3名にパリでの上演を振り返ってもらいながら、話をうかがった。

(メイン画像:photo: Pierre Grosbois)

押し殺された言葉、言葉にならない言葉を、いかに公共の場とつなぐか

─まず、エリックさん、アンヌ=ソフィさんが日本の引きこもりに着目した理由を教えてください。

エリック:質問にお答えするにあたって、僕たちそれぞれのこれまでの活動領域について触れたいのですが、アンヌ=ソフィは演劇などを屋外や公共の場所でやるほか、造形美術をバックグラウンドに活動をしてきました。僕のほうは、ダンスやビジュアルアート、映像制作などを行なってきました。

違う活動をしてきましたが、共通項として、ふたりとも、押し殺された言葉や自分の内部にある言葉に興味を持っており、それらをいかにして身体などを通して公共の場に持ってこられるかということを模索してきました。それらは必ずしもアートとは関連のない身体や声であるということを意識しています。つまり、社会的、身体的、精神的、政治的な抑圧や、不可能性によって表現ができない人たちに、言葉や場を与えたいと願っているのです。

エリック・ミン・クォン・カスタン

パリのゴブラン映像学院を卒業した振付家でビジュアル・アーティスト。数年間、アニメーターの仕事をしたのち、リアルタイムでの振付に興味を抱いた。1997年にヒップホップを踊るようになり、ついで暗黒舞踏やコンテンポラリー・ダンスを知ることになる。自らのカンパニー「Shonen」(日本語の「少年」に由来)では、ダンス、ニューテクノロジー(ヒューマノイド・ロボット、ドローン、拡張現実など)と社会の現場における身体を、舞台、インスタレーション、パフォーマンスや映像で関係付けている。その仕事はフランスやヨーロッパで発表されており(パレ・ド・トーキョー、デュッセルドルフのタンツハウスNRW、『マルセイユ・フェスティバル』、シャルルロワ・ダンス、『ニュイ・ブランシュParis 2018』)、さまざまな賞を受賞。また2016年から2019年にかけてはマルセイユ国立バレー団の、そして2020年からは国立演劇センター「コメディ・ド・ヴァランス」のアソシエート・アーティストになっている。

エリック:たとえば僕は、いまもガザの人たちや、(レバノンの)シャティーラの難民キャンプの人たちとコラボレーションをしたりしています。そうして共通の体験をし、それを舞台やパフォーマンス、あるいは映像として記録してきました。

アンヌ=ソフィ:私もエリックも、言葉になっていない心の中の言葉をどうやって社会的な公共の場に持ってくるかということを、つねに意識してきたのです。

アンヌ=ソフィ・テュリオン

造形作家でパフォーマー。舞台や公共空間で、パフォーマンス、音響作品やビジュアルアーツを通して、現実に立ち向かい、見直すことで、現実をフィクションの側に転換させる。2014年には、ジャンヌ・モワノと一緒にカンパニー「Le Parc à Thème」を設立し、ビジュアル・アーツとパフォーミング・アーツに跨った作品を制作。彼女の仕事は、国際現代アート・表現フェスティバル『Actoral』(マルセイユ)、ポンピドゥー・センターのフェスティバル『Hors-pistes』、プロヴァンス・アルプ・コートダジュール地域圏現代美術財団[Frac PACA](マルセイユ)やレジデンス施設「Centrale Fies」主催のフェスティバル『Drodesera』(イタリア)などで紹介されている。次回作となる『Belles plantes/美しき植物』はエルメス財団の舞台芸術プログラム『New Settings』に入選。

エリック:今回はなぜ引きこもりをテーマにしたかというと、僕はアートとは不可能を乗り越えるものだと思っているんです。引きこもりの方たちは、他者の身体や視線を避けているため、他者と出会うことができません。そこで僕たちは、芸術や表現活動を通してかれらとコンタクトすること、ダンスや映像あるいは別の表現手段を通して彼らが他者と出会うきっかけを得ることを、最初の目的としました。そして「彼らの気持ちを理解するためのなにかしらの装置をつくって、一般の方にも共有したい」ということが、初めのモチベーションでした。

多くの人は、名前のついていない困難とともに生きているのではないか

─ドミニクさんは、この企画について最初どう感じられましたか?

ドミニク:まず、私は「テレコミュニケーション」といわれるオンラインやインターネットを介したコミュニケーションについての研究をしていて、なかでもとくに、コミュニケーションの難しさをテクノロジーがどのようにサポートできるのか、もしくはできないのかという問いを考えています。

そこからさらにウェルビーイングに関心を持っているのですが、それは自己啓発や気持ちが良くなるということではなく、もうすこし深い生き方の問題としてのウェルビーイングについて考えています。フランス語でも「bien-être(ビヤンネートル)」と呼ばれる概念ですね。

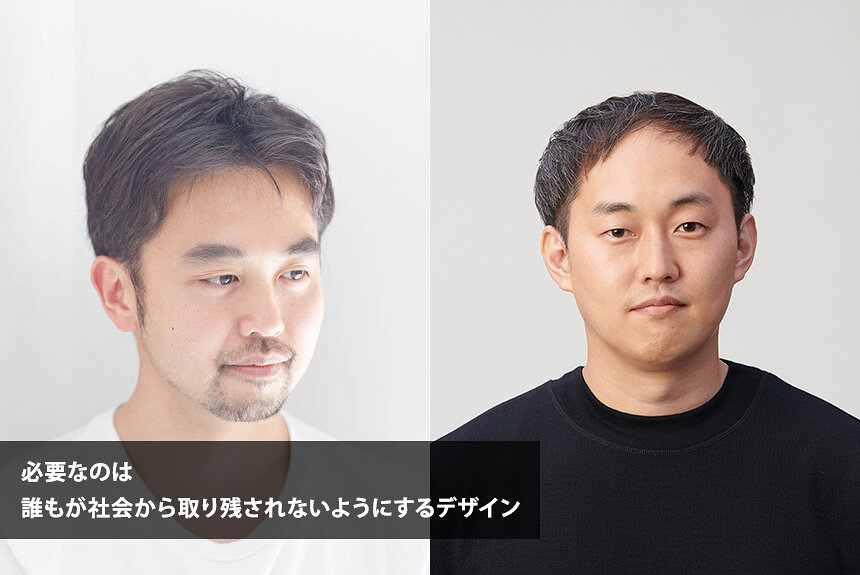

ドミニク・チェン / Photo by Takaya Sakano

博士(学際情報学、東京大学)。NTT InterCommunication Center研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文学学術院教授。2003年にNPOクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現・コモンスフィア)を仲間と立ち上げ、自由なインターネット文化の醸成に努めてきた。近年では21_21 DESIGN SIGHT『トランスレーションズ展―「わかりあえなさ」をわかりあおう』(2020/2021)の展示ディレクターを務めたほか、人と微生物が会話できるシステム『Nukabot』の研究開発や、不特定多数の遺言の執筆プロセスを集めたインスタレーション『Last Words / TypeTrace』(遠藤拓己とのdividual inc. 名義)の制作など、国内外で展示を行いながら、テクノロジーと人間、そして自然存在の望ましい関係性を研究している。著書に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)、『謎床―思考が発酵する編集術』(晶文社)、『ウェルビーイングのつくりかた』(BNN)など多数。

ドミニク:このテーマに関心を持ったきっかけは、私自身、吃音があることです。『HIKU』に引きこもり生活経験者として出演されている八木さんという方も当事者ですね。私の吃音は軽度なものですが、さっきアンヌ=ソフィが言ったような、「言葉にならない言葉」が子どもの頃から心の中にありました。比較的軽度なので、周りからはあまり気づかれなかったのですが、目に見えて抑圧があるわけではなくても、上手に表現ができないことに生きづらさを感じていました。

だからコミュニケーションというものは、できて当たり前なものではなくて、難しくて当たり前だと思って生きてきたんです。たとえば障害について「ある人」と「ない人」としてどちらかに切り分けるのでなく、ほとんどの人が名前のついていない困難とともに生きているんじゃないでしょうか。そして、苦しみの経験や、障害の有無、社会の属性、そのほかさまざまな差異について、自分と異なる他者と接することで自分の一部を見て取ることができるのかもしれない。そんなことを想像したり気づいたりするためには、どういうことが必要なのかを考えているんですね。そういう意味でお二人が制作された公演にはすごく感銘を受けました。

渡邊淳司、ドミニク・チェン著『ウェルビーイングのつくりかた 「わたし」と「わたしたち」をつなぐデザインガイド』(ビー・エヌ・エヌ)

観客にも動く自由が与えられたことの意味とは? 「見ている人が見られる」デモの構造を組み込んだ

─上演時は、引きこもり生活経験者の方々が日本から遠隔で出演されていました。日本ではなくパリ日本文化会館で上演するにあたって意識したことはなんですか?

アンヌ=ソフィ:まず、パリ日本文化会館での上演は、劇場の形を変えることができるホールで行なわれたので、もともとあった舞台と客席を取って、完全に平の状態にしてもらいました。世界の反対側にいる人たちが移動式ロボットを通じて観客たちの中に入っていく(※)という生の交流をなるべく可能にするために、観客との距離感を縮めることが大事でした。

つまり、出演者と観客とのあいだになにも障害となるものがないように、すごく気をつけましたね。出演者である移動式ロボットがどこにでも動けるようにするためには、どういうふうにインスタレーションを配置すべきか、とても知恵を絞りました。

※『HIKU』では、公演中、日本にいる引きこもり生活経験者3名がリアルタイムでリモート出演。3名それぞれが映るモニターを載せた3つの移動式ロボットが観客のあいだを動き回り、観客たちと直接交流した

というのも『HIKU』は、会場にいる生身の演者だけでなく、観客も自由に動けるパフォーマンスだからです。観客には、パフォーマンス中に座ったり、立ったり、歩いたりと好きに過ごしてもらっています。なかには横になる方もいらっしゃいました。

上演中にインスタレーション内をどう動くかを観客が自分で選択する自由がある環境で、引きこもりの当事者たちの言葉を聞くことが大事なのです。そうすることで、「みずから寄り添う」という姿勢が観客に生まれるからです。ほかの人が動かないなかで自分は移動するとか、逆にずっと座っているとか、そういった選択を自分でしてもらうことによって、その場をみんなで共有するという感覚を持ってほしい。それは「社会のなかでの自分の場所をどうやって見つけるか」ということにつながると思うのです。

『HIKU』上演風景(パリ日本文化会館、2023年10月)/ photo: Pierre Grosbois

エリック:有機的な構造にしようとしたのは、京都の「ヴィラ九条山」で滞在制作をした際に、現地の引きこもり支援団体「ニュースタート関西」の活動に参加したり、見学させてもらったりした経験が大きいです。彼らは、たとえば引きこもりの方たちの家に行って話をしたり、親御さんと対話したり、みんなでご飯をつくったり、街中でデモをしたりといった活動をしているのですが、とくにデモ活動を見たときのことを作品で再現したいなと思いました。

デモでは、参加者が歩いている様子を通行人たちが見ていて、通行人が一瞥をくれる様子を、また別の人たちが見ています。また、デモのスピーチを聞いている人たちの様子を、別の第三者が見ています。そのような「見ている人をさらに見ている」という構造をパフォーマンスに組み込みました。また、『HIKU』はさまざまな組織に場所を借りて上演に至った公演だということも、流動的な構造にした理由のひとつです。

それに僕たちは普通の舞台と異なる手法で人々の感覚に訴えながらパフォーマンスをしたいと思っているんです。アートは、物事の質を変容させて観客に届けることができるものだと考えているので、このような形をとりました。

『HIKU』上演風景(パリ日本文化会館、2023年10月)/ photo: Pierre Grosbois

美学とセラピーが出会ったような感覚が生まれた、パリ日本文化会館での上演

─実際にパリ日本文化会館で上演してみて、どんな手応えを感じましたか?

アンヌ=ソフィ:パリ日本文化会館での上演は、とても緊張しました。フランスの観客だけでなく、パリに移住した日本の方たちも見に来ているかもしれないからです。最も緊張していたのは、出演者である引きこもり経験者の方たちでした。「フランス人より日本人のほうが自分たちを批判的に見るのではないか」という不安があったんです。それを乗り越えて上演できたのは、意義のあることでした。上演後にいただいたフィードバックから、不安は杞憂だったとも感じています。皆さん、とても温かく受け入れてくださいました。

エリック:このテーマの舞台をパリ日本文化会館で上演することには大変意味がありました。というのも今回の公演は、日本に滞在したことのあるフランス人が、日本とフランスをつなげる架け橋であるパリ日本文化会館で、日本のことを扱った作品を、欧州有数のフェスティバルのプログラム作品として日本人とフランス人が混じった観客の前で上演する……という複雑な構造でした。そこでとても現代的なテーマである「自分の自信を失うこと」「どうやって失った自信を見つけ出すか、または取り戻すか」という作品を上演したのです。

『HIKU』の上演が行なわれたパリ日本文化会館 大ホールの通常時の内観。『男はつらいよ』全50作連続上映最終回の様子(2024年3月)

エリック:京都での滞在制作中は、ヴィラ九条山という芸術の象徴のような場所に、治癒の場を設けることに興味があり、撮影をしたり、対話をする場を設けたり、ニュースタート関西恒例の餃子パーティーをやったり、ダンスのワークショップを開いたりなど、さまざまなことを行ないました。その意図がそのままパリ日本文化会館での上演に続いていて、集団的な癒やしの場をつくることにしました。

パリ日本文化会館の『HIKU』を上演した場所は、パリのほかのスペースと違って、建物の木目が見える空間なんです。そこに身を置くことによって、まるで家の中にいるような、隣にいるお客さんとこっそり耳元でお喋りをしたくなるような、そんな不思議な空気が生まれました。それがこのパリ日本文化会館という場所で誕生したというのは、美学とセラピーが出会ったような感覚を得る体験でした。

他者の親密な関係に居合わせることで生まれる、他者への信頼──「高揚(elevation)」を感じた

─ドミニクさんは実際にその場で公演をご覧になって、いかがでしたか?

ドミニク:まさにいまエリックが言った、セラピー的な場になっていたという実感がもっとも印象に残っています。観客同士がお互いを見て、演者たちを見て、見ている自分たちをまたお互いに見て、最後には観客と演者が通訳を介して言葉を交わすということまで起きていました。演劇作品を観たというより、とても優しい時間の流れる対話の場に立ち会った、という印象が強く残っています。

セラピーという言葉で一つ思い出したのが、心理学の研究でも使われる「高揚(elevation)」という概念です。ほかの人が誰かを助けていたり、誰かととても親密な関係をつくっている現場を目撃したり、その場に居合わせたりすることによって得られる、他者に対するある種の信頼のことです。それがどのように生まれるのかという研究があるのですが、そのことを私も観客の中にいながら強く感じていました。

─公演のなかで、とくに心に残っている場面はありますか?

ドミニク:今回、出演者は日本人で、観客にはフランス人が多かったので、公演中はつねに通訳(兼パフォーマー)の方が話している状況だったのですが、日本にいる3人の出演者の話を周りの観客がどのように聞いてるのかを観察していると、おそらく多くの人にとっては何を言ってるかわからないであろう日本語の発話にもじっと耳を傾けていたんです。その傾聴する姿勢をすごく覚えていますね。

『HIKU』上演風景(パリ日本文化会館、2023年10月)/ photo: Pierre Grosbois

ドミニク:とくに、出演者の八木さんは吃音によって、同じ音素が重なって出てしまう「連発」という現象が起こっていました。聞き慣れてない人は、同じ言語を話す人であったとしても、注意深く聞き続けるということが難しい発話だと思うんです。

でも、あの場にいた150人以上の人たちが一つひとつのフレーズを話し終えるのをじっと待っていることが会場の空気から伝わってきました。それが八木さんにどう伝わっていたのかはわからないんですけれど……私もときどき連発が起きますが、そのときは一つのフレーズをそのまま言い終えるのが難しくて、心がくじけそうになるんです。けれどもどれだけ時間がかかっても最後までフレーズを言い終えるという八木さんの勇気や努力に、おそらく観客の人たちも心打たれていて、じっと待っていたのではないかなと私は勝手に感じたんですよね。その光景に「elevation(高揚)」をとても感じました。

「あちら」と「こちら」ではなくて、移動式ロボットというテレコミュニケーションの技術を使っているのにちゃんとその場で互いが共在していた。同じ場にいた、という感覚が生まれていたなと思うんです。

エリックさんとアンヌ=ソフィさんは演出家であり作者ですが、当然ながら、演者の自発的な語りをすべて制御はできない。だからおふたりも、彼らに身を委ねている部分もありますよね。その結果として、八木さんをはじめ、静華さん、松田さんといった出演者のとても雄弁な語りがあり、その結果、観客と作者と演者という三角関係によって相互作用が生まれている。その場で一時的なコミュニティが立ち上がっていることを強く感じました。

『HIKU』上演風景(パリ日本文化会館、2023年10月)/ photo: Pierre Grosbois

社会的弱者とされる人々を公共の場に出すにあたって、責任と覚悟を持つこと

─一般の劇場ではなく、日仏の文化的な懸け橋となる役割を持つ施設で『HIKU』を上演して感じたことはありますか?

エリック:パリ日本文化会館という、日本とフランスをつなぐ象徴的な意味合いを持つ場所で公演をして強く思ったことは、施設の幹部の方も、広報担当も、テクニカルスタッフも、みなさんそれぞれが自分の特別な思いと責任感を持って関わってくださっているということです。「これをパリで上演する」という覚悟のようなものを感じました。

それはもしかしたら日本人のスタッフにとっては、近親者や友達に当事者がいるなど、引きこもりという現象が他人ごとではなかったからなのかもしれません。どのスタッフも、「社会的な困難は誰でも直面し得る」ということに敏感に反応して、自分たちのプロジェクトとして関わってくれました。やはり社会的に弱者と言われている人たちを公共の場に出すには、関わってる人たちが責任感を持って、覚悟を決めて関わらないと成功しないと思います。それがパリ日本文化会館では感じられました。

フランス・パリににある、パリ日本文化会館外観

エリック:じつは、施設のスタッフとは、日本にリサーチに行く前からコンタクトがあったんです。2~3年ほど前に日本にリサーチに行くための相談に乗ってもらったこともあったので、実際に京都に滞在してリサーチをしてできた作品を、ここで上演できたとことは大変嬉しかったですね。

─今作はフランスでのみの上演でした。今後の展望はありますか?

エリック:日本でも上演したいですし、今後、『HIKU』の続編をつくるためにまた日本に行きたいと考えています。日本で出会った人たちがあまりに素敵だったのでドキュメンタリー映画を撮りたいんです。

今回出演してくださった静華さん、松田さん、八木さんをはじめ、作中のビデオインスタレーションに出てくる方々も素晴らしかった。デモの撮影時に「普段はなるべく人から隠れて歩いてるけど、今日は道の真ん中を歩かせていただきます」とスピーチをしていた田中さんや、農業を通じて自分の身体を取り戻したと語っていた吉田さん、そして、ニュースタート関西というNPOを、体温の通った人間味のある組織にした高橋淳敏さんと久美子さん。

高橋さんの考え方はとても興味深くて、「引きこもりは一種のレジスタンスである」ととらえて、いろんな解決策を提案している方です。今回のプロジェクトで出会った魅力的な方々とさらに深く向き合った映像作品をつくりたいなと夢見ています。

- 施設情報

-

パリ日本文化会館 Maison de la culture du Japon à Paris

パリ日本文化会館 Maison de la culture du Japon à Paris

世界の全地域において総合的に国際文化交流を実施する日本で唯一の専門機関「国際交流基金」の海外最大の日本文化発信拠点。1997年に「オールジャパン」体制で設立されて以来、国際交流基金の掲げる文化芸術交流、日本語教育、日本研究・国際対話の三本の柱のもと、文化と芸術の都パリから、古典から現代そして未来までの豊かな日本文化を多角的に紹介し、日仏の交流を推進しています。国際交流基金 The Japan Foundation

- プロフィール

-

- エリック・ミン=クォン=カスタン

-

パリのゴブラン映像学院を卒業した振付家でビジュアル・アーティスト。数年間、アニメーターの仕事をしたのち、リアルタイムでの振付に興味を抱いた。1997年にヒップホップを踊るようになり、ついで暗黒舞踏やコンテンポラリー・ダンスを知ることになる。自らのカンパニー「Shonen」(日本語の「少年」に由来)では、ダンス、ニューテクノロジー(ヒューマノイド・ロボット、ドローン、拡張現実など)と社会の現場における身体を、舞台、インスタレーション、パフォーマンスや映像で関係付けている。その仕事はフランスやヨーロッパで発表されており(パレ・ド・トーキョー、デュッセルドルフのタンツハウスNRW、『マルセイユ・フェスティバル』、シャルルロワ・ダンス、『ニュイ・ブランシュParis 2018』)、さまざまな賞を受賞。また2016年から2019年にかけてはマルセイユ国立バレー団の、そして2020年からは国立演劇センター「コメディ・ド・ヴァランス」のアソシエート・アーティストになっている。

- アンヌ=ソフィ・テュリオン

-

造形作家でパフォーマー。舞台や公共空間で、パフォーマンス、音響作品やビジュアルアーツを通して、現実に立ち向かい、見直すことで、現実をフィクションの側に転換させる。2014年には、ジャンヌ・モワノと一緒にカンパニー「Le Parc à Thème」を設立し、ビジュアル・アーツとパフォーミング・アーツに跨った作品を制作。彼女の仕事は、国際現代アート・表現フェスティバル『Actoral』(マルセイユ)、ポンピドゥー・センターのフェスティバル『Hors-pistes』、プロヴァンス・アルプ・コートダジュール地域圏現代美術財団[Frac PACA](マルセイユ)やレジデンス施設「Centrale Fies」主催のフェスティバル『Drodesera』(イタリア)などで紹介されている。次回作となる『Belles plantes/美しき植物』はエルメス財団の舞台芸術プログラム『New Settings』に入選。

- ドミニク・チェン

-

博士(学際情報学、東京大学)。NTT InterCommunication Center研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文学学術院教授。2003年にNPOクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現・コモンスフィア)を仲間と立ち上げ、自由なインターネット文化の醸成に努めてきた。近年では21_21 DESIGN SIGHT『トランスレーションズ展―「わかりあえなさ」をわかりあおう』(2020/2021)の展示ディレクターを務めたほか、人と微生物が会話できるシステム『Nukabot』の研究開発や、不特定多数の遺言の執筆プロセスを集めたインスタレーション『Last Words / TypeTrace』(遠藤拓己とのdividual inc. 名義)の制作など、国内外で展示を行いながら、テクノロジーと人間、そして自然存在の望ましい関係性を研究している。著書に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮社)、『謎床―思考が発酵する編集術』(晶文社)、『ウェルビーイングのつくりかた』(BNN)など多数。

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-