「これまでのキャリアで最高傑作ができたかもしれない」。『ヴェネチア国際映画祭』で銀獅子賞(監督賞)に輝いた『スパイの妻〈劇場版〉』(2020年)から4年、世界的評価を受ける巨匠・黒沢清が自信作をひっさげてスクリーンに戻ってきた。

新作長編映画『蛇の道』は、映画ファンや批評家のあいだで熱狂的支持を受けているキャリア初期の傑作『蛇の道』(1998年)のセルフリメイク版。哀川翔・香川照之出演、「復讐」をテーマとした衝撃のサスペンスが、26年の時を超え、国境をまたいで蘇った。

物語の舞台は日本からフランスへ。哀川が演じた塾講師の主人公は、フランス在住の心療内科医・新島小夜子へと設定が大きく変更された。出演者には小夜子役の柴咲コウをはじめ、殺された娘の復讐に燃える男・アルベール役に『レ・ミゼラブル』(2019年)のダミアン・ボナール、さらにマチュー・アマルリック、グレゴワール・コラン、西島秀俊、青木崇高といった日仏の演技巧者が結集している。

なぜ、黒沢は初めて自分の過去作をリメイクすることになったのか。26年という年月で、変わったものと変わらないものは? 映画『蛇の道』の再創作・再構築を通して浮かび上がってきた、作品と黒沢自身の変化を聞いた。

『蛇の道』あらすじ:何者かによって娘を殺された父、アルベール・バシュレ(ダミアン・ボナール)。偶然出会った心療内科医の新島小夜子(柴咲コウ)の協力を得て、犯人を突き止め復讐することを生きがいに、殺意を燃やす。「誰に、なぜ、娘は殺されたのか」。とある財団の関係者たちを2人で拉致していくなかで、次第に真相が明らかになっていく。© 2024 CINÉFRANCE STUDIOS – KADOKAWA CORPORATION – TARANTULA

「復讐」というシステムだけが動いているような構造を持つ、オリジナル版脚本の魅力

―なぜ『蛇の道』をセルフリメイクすることになったのでしょうか?

黒沢:じつは、これといって深い理由があったわけではないんです。フランスのプロダクションから、「いままでにつくった映画のなかで、もう一度自分で撮り直したい作品はあるか?」と提案されたので、「それなら『蛇の道』をやりたい」と答えたのが始まりでした。そのときは迷わず即答しましたが、それまで自分の映画をつくり直すことを具体的に考えたことはなかったので、本当に偶然のきっかけをもらった感覚でしたね。けれど僕に限らず、ほとんどの映画監督には「機会があれば撮り直してみたい映画」があると思うんですよ。

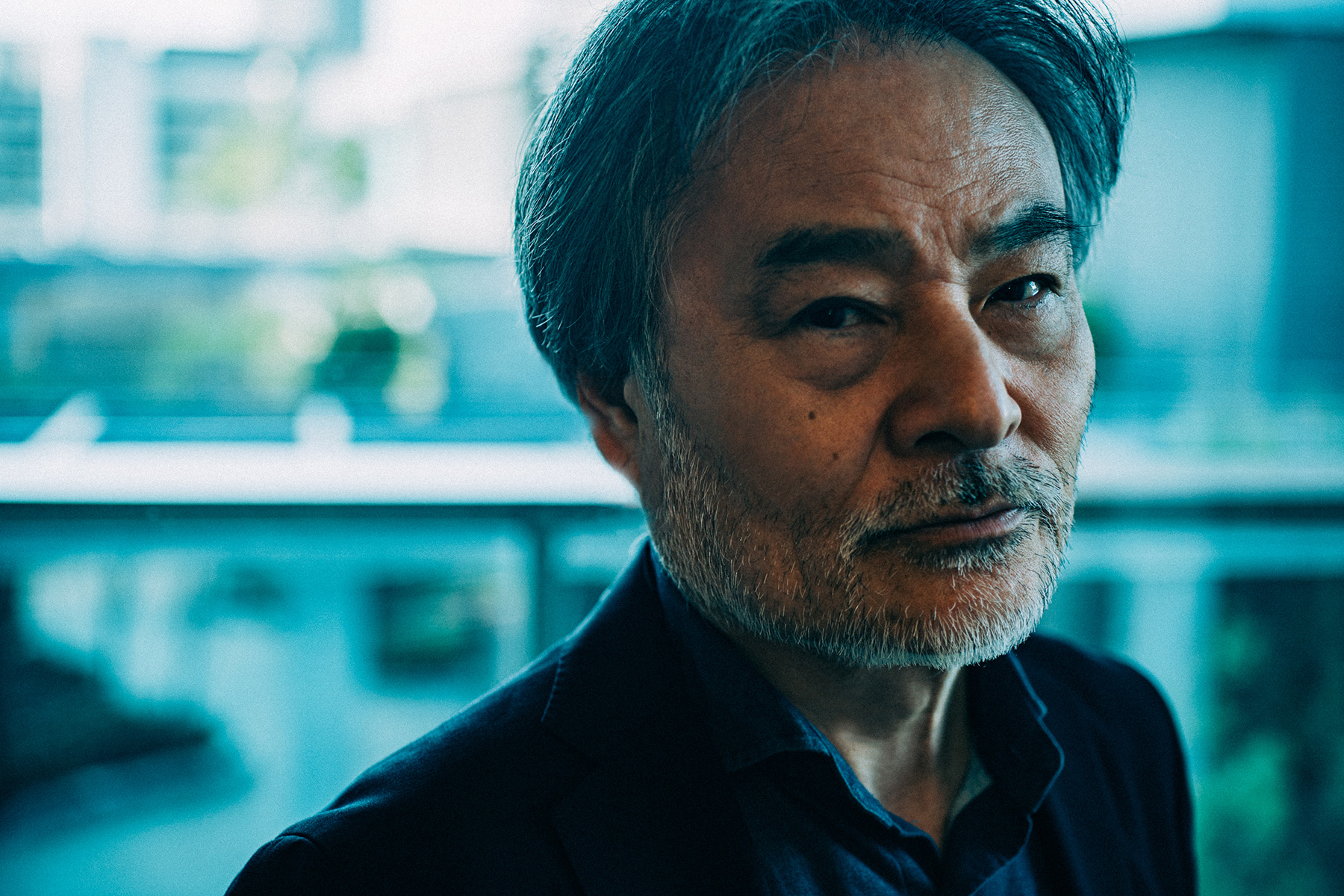

黒沢清(くろさわ きよし)

『CURE』(1997年)で国際的に注目を集め、2001年には『カンヌ国際映画祭』「ある視点」部門に出品された『回路』(2001年)で国際映画批評家連盟賞を受賞。その後も『叫』(2006)、『トウキョウソナタ』(2008年)、『クリーピー 偽りの隣人』(2016年)など、世界三大映画祭を始め国内外から高い評価を受け続ける。『岸辺の旅』(2015年)では『第68回カンヌ国際映画祭』「ある視点」部門・監督賞を受賞、『スパイの妻』(2020年)では『第77回ヴェネチア国際映画祭』銀獅子賞を受賞。また、今月開催された『第74回ベルリン国際映画祭』では新作『Chime』が上映、また9月には『Cloud クラウド』が公開される。

―「『蛇の道』をつくり直したい」と即答されたということは、オリジナル版の存在が、これまで頭の片隅にずっとあったのでしょうか?

黒沢:オリジナルの物語を考えたのは高橋洋という友人の脚本家ですが、当時から「よくできた構造だな」と感じていたんです。古今東西、いわゆる「復讐譚」には数え切れないほどの物語がありますが、そのほとんどは、最初に「恨み」のようなものがわかりやすく提示され、最後にはその「恨み」をなんとかして晴らすという展開ですよね。しかし『蛇の道』という物語は、いったい誰が、何について、どのように復讐しようとしているのかが最後までよくわからないんですよ。

復讐に取り憑かれた男、すなわちオーソドックスな復讐者が出てくるにもかかわらず、「復讐」というシステムだけが動いているような構造。だからこそ、登場人物や舞台、時代を変更しても普遍的に成立するだろう、「復讐」という構造だけがうごめく映画になるだろうと感じていました。

―今回のセルフリメイクでは、舞台が日本からフランスに移され、主人公が男性から女性に変更されています。どのようなプロセスで脚色を進めたのでしょうか。

黒沢:まずはフランスで撮ることが決まっていたわけですが、やはり普遍的な側面のある物語なので、舞台をフランスに変えた程度では何も変わらないと思ったんです。人間とは不思議なもので、「もう一度撮りたい」と思っても「まったく同じにしよう」とは思わないんですよね(笑)。むしろ、どこか全然異なるものにしたい、新たな発見をしたいと考えたときに、いっそ物語を根本から少し変えてしまうような要素を探すことにしました。

そこで安易ながら、主人公を女性にしてはどうかと思ったんです。それも異邦人、フランス人のなかにいる日本人女性にすれば、オリジナル版とは似て非なるものになるだろうと。また、以前の『ダゲレオタイプの女』(2016年)はフランス人キャストがメインのフランス映画でしたが、僕自身は日本人なので、今回は日本人を出してもいいかもしれないと思っていたんです。そういうこともあり、フランスのプロデューサーに「主役が日本人女性というのはどうか」と尋ねたところ快諾してもらえたという経緯ですね。

『蛇の道』予告編

主人公を女性に変更したことで生まれた想定外の効果

―柴咲コウさん演じる小夜子は日本人女性ですが、事件に関わる人びとはフランス人の男性ばかりです。男性中心の物語であるオリジナル版とは、「復讐」をめぐる人物同士の関係性も変わって見えました。

黒沢:そもそも『蛇の道』のリメイクをやる以上、「主役をどうするか」という課題があったわけです。なにしろ、(オリジナル版の)哀川翔という強烈な主人公に代わる人を探さなければいけない。哀川さんのイメージが付きまとうことが避けられない以上、フランス人でよく似た方向性の俳優を探すのではなく、そもそもまったく異なる人物像にしたいと思いました。

小夜子が日本人女性で、復讐に関わる人たちがフランス人男性というだけで、彼女だけが別の地平にいる感じがしますよね。哀川さんが演じたオリジナル版の主人公は、まさに「復讐」というシステムを象徴するような特殊なキャラクターでしたが、小夜子はフランスにいる日本人女性であるというだけで、より得体が知れないし、男たちの外側からシステムを操っているかのような印象もある。

しかし、そのなかに感情が見える瞬間があるんですよね。怒りなのか憎しみなのか、その感情を時にはぐっとこらえ、時には爆発させる。彼女が単なるシステムではなく、感情のある人間なのだということが垣間見えるようにしたいと思いました。それはオリジナル版になかったことで……逆に、哀川さんは一切そういうところを出さないのがすごいんですが(笑)。

―結果的に、オリジナル版よりも「家族」や「親子」の物語になったような印象です。

黒沢:「親子」やオリジナル版にはない「夫婦」という関係性が強調されましたね。小夜子には夫がいて、ダミアン・ボナール演じるアルベールには妻がいる。だからこそ子どもをめぐる「復讐」というシステムが作動するわけで、より人間くさく、わかりやすいテーマが徐々にあらわれてくることになります。

ただ、最初から夫婦の物語を描こうとしていたわけでは決してないんですよ。これも主人公を女性に変更した結果なので、本当に不思議だなと思います。小夜子とアルベールは夫婦でも、また恋人でもありませんが、それでも一組の男女を軸に、子どもが関わる物語を描いていったところ、必然的に互いの夫や妻の存在に触れるほかなくなったというような。

日常に鮮明な映像が氾濫している現代、「映画における映像」の扱い方をどうするか

―撮影や編集など、映像のルックをオリジナル版から継承している箇所も少なくありません。なぜ、今回のセルフリメイクで「あえて変えない」ことにしたのでしょうか?

黒沢:それはもう、「あれ、いいカットだったんだよな」って(笑)。オリジナルから意図的に変えたところもありますが、あえてそっくりにしたところもたくさんあるんですよね。戸惑ったのは、どれだけオリジナルと同じにしたいと欲望しても、当然まったく同じにはならないこと。主役は哀川さんじゃないし、オリジナルと左右が反転していると何か違う気がするし、似せれば似せるほど違いが際立ってくる。「基本が同じならいいか」と思ったこともありましたが、「じゃあ基本って何なんだ?」と……。

最終的には、オリジナルと比較する人なんてほとんどいないだろうし、気にすることはないんだと割り切るしかないわけです。不思議な体験であり、なんだか不健全な経験でもありましたね。「そっくりに撮りたい、そうはならない、だけどそっくりにしたい」と悶々としたので(笑)。

『蛇の道』場面カット © 2024 CINÉFRANCE STUDIOS – KADOKAWA CORPORATION – TARANTULA

―劇中に見られる「映像」に多彩な変化があることを興味深く思いました。オリジナル版にはブラウン管のテレビが登場しましたが、今回は液晶モニター。スマートフォンも出てきますし、小夜子は夫とパソコンの画面越しに会話をします。オリジナル版から25年以上を経て、映像の種類が増え、その扱い方が変わっていますね。

黒沢:液晶モニターにしたのは、ブラウン管のテレビをたくさん集めるのが大変だからです(笑)。映像に限らず、スマホやZoomなど、現在ならではの要素を物語にどう組み込むかはいつも悩みますよ。とことんリアルにやるか、架空のものをつくってしまうのか。そういえばオリジナル版には黒電話を出しましたが、当時もあんな電話はすでになかったので、完全に時代錯誤なんですよね。

この作品だけでなく、映像の扱い方はつねにひとつの課題です。現代は映像が日常に氾濫していて、かつ非常に鮮明ですよね。たとえば終盤に出てくる不気味なビデオの映像はフォーカスを完全にずらし、レトロな仕上がりにしましたが、それも相当細工をしたわけです。つまり、いまではどんなにいい加減に撮っても映像はみな鮮明になってしまいます。「乱れた映像ってないのかな?」と周りに聞いても、「どういうことですか?」と言われるくらいには、「乱れた映像」が存在しない時代なので。

映画も映像メディアのひとつである以上、そこに映る映像にはことさら敏感になりますし、メディアの変化を切り離して映画を撮るわけにはいきません。しかし、あまりにも変化のスピードが速いので処理しきれないのが実情ですね。「いまは深く考えすぎないようにしている」というのが正直なところで、いったいどうしてゆくべきかと頭を悩ませています。

26年前から映画をつくるモチベーションは驚くほど変わっていない

―時代の変化に応じて、映画や映像のありようも変わってきましたが、オリジナル版の『蛇の道』をつくられた1990年代後半と現在を比較して、ご自身の映画や創作に対するモチベーションの変化は感じていらっしゃいますか。

黒沢:オリジナルをつくった当時の心境をあまり鮮明に覚えていませんが、純粋に映画をつくるモチベーションは驚くほど変わっていないように思います。「これが面白い、こういうことがしたい」と思えることを、とにかく一生懸命、みなさんの協力を得ながらやっていくことに変わりはありません。

ただ、実際に映画をつくる前後の時間はものすごく変わりました。Vシネマ(オリジナル・ビデオ作品)を撮っていた頃とは状況が違って、いまは企画も簡単に成立しないし、資金調達やキャスティングの面でもいろいろなハードルがある。この映画にしても、最初に「『蛇の道』のリメイクをやりたい」と言い始めてからはずいぶん時間がかかっているんです。

─オリジナル版『蛇の道』が発表された1990年代終盤は、『CURE』(1997年)や『ニンゲン合格』(1999年)、『カリスマ』(1999年)など非常に多作でした。今年、2024年も本作のほかに『Chime』『Cloud クラウド』と新作を3本連続で発表されることになり、当時との不思議な一致があります。

黒沢:新作が重なったのはまったくの偶然なんですよ。この『蛇の道』を含む、以前からの企画やコロナ禍で止まっていた作品が、昨年(2023年)いきなり撮れることになったんです。正直に言えば、もう少し間を空けたい気持ちもありましたが、いろいろなスケジュールの都合もあったのでこのタイミングでつくることになりました。

1990年代は年に映画を5本くらい撮ったこともありましたが、昔は映画が完成したら僕の仕事はほとんど終わり。取材を受けることもなかったので、作品を振り返る機会もないまま次々に撮り進めていましたね。だけど、いまは映画を1本撮ったら、その作品がなるべく良い方向に進むように力を尽くしますし、行く末を見守ることも増えました。なかなか次の作品に進めないので(笑)、どうしても量産はできません。ただ、それにしても昨年は忙しい年でしたね(笑)。

- 作品情報

-

『蛇の道』

『蛇の道』

2024年6月14日(金)から全国劇場公開

監督・脚本:黒沢清

原案:『蛇の道』(1998年大映作品)

出演:

柴咲コウ

ダミアン・ボナール

マチュー・アマルリック

グレゴワール・コラン

西島秀俊

ヴィマラ・ポンス

スリマヌ・ダジ

青木崇高

配給:KADOKAWA

- プロフィール

-

- 黒沢清 (くろさわ きよし)

-

『CURE』(1997年)で国際的に注目を集め、2001年には『カンヌ国際映画祭』「ある視点」部門に出品された『回路』(2001年)で国際映画批評家連盟賞を受賞。その後も『叫』(2006)、『トウキョウソナタ』(2008年)、『クリーピー 偽りの隣人』(2016年)など、世界三大映画祭を始め国内外から高い評価を受け続ける。『岸辺の旅』(2015年)では『第68回カンヌ国際映画祭』「ある視点」部門・監督賞を受賞、『スパイの妻』(2020年)では『第77回ヴェネチア国際映画祭』銀獅子賞を受賞。また、今月開催された『第74回ベルリン国際映画祭』では新作『Chime』が上映、また9月には『Cloud クラウド』が公開される。

- フィードバック 18

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-