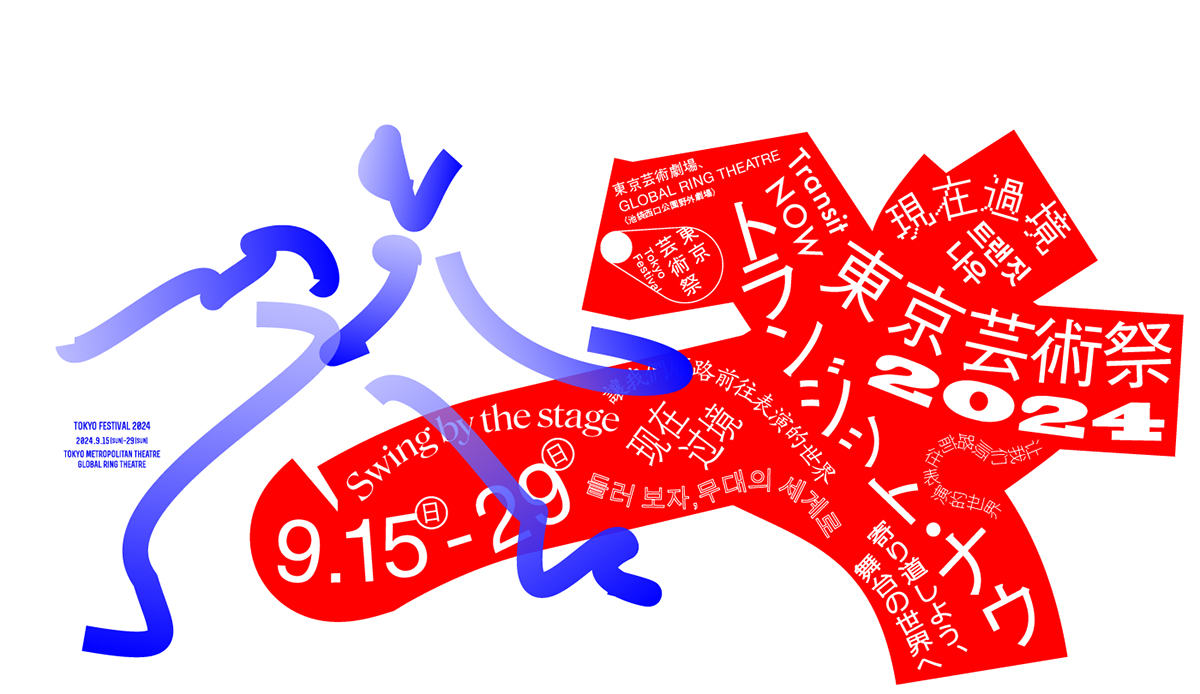

東京・豊島区池袋エリアで開催される都市型総合芸術祭、『東京芸術祭 2024』が9月15日に開幕する。今年のテーマは「トランジット・ナウ~寄り道しよう、舞台の世界へ~」。人々が劇場を訪れ、対話し、考えを交換することで多様な価値観が生まれるという、舞台芸術ならではの魅力に改めて注目し、誰もが気軽に参加できるための場を創出するという。

幕開けを飾るのは、芸劇オータムセレクション「東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買(さんにんきちさくるわのはつがい)』」。歌舞伎演目を現代演劇として上演する取り組みを続けてきたカンパニーによる代表作で、2015年の再演では『読売演劇大賞』2015年上半期作品賞部門のベスト5に選出された。9年ぶりの再演となる今回は、新たな出演者を迎えて東京芸術劇場 プレイハウスに登場する。

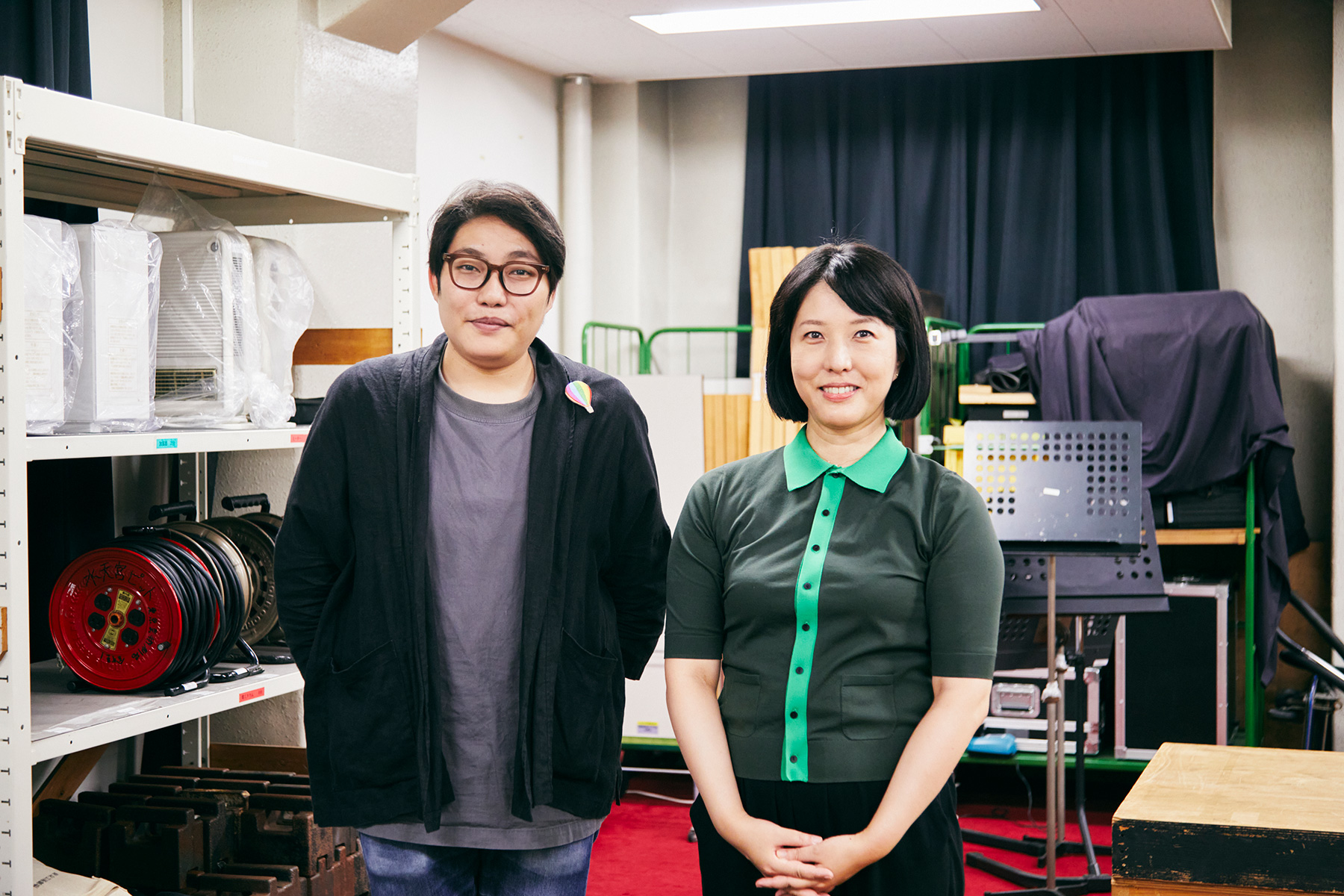

監修・補綴(ほてつ)を担当する主宰・木ノ下裕一は、舞台芸術界のアクセシビリティに高い関心を持ち、音声ガイドや字幕などを自ら監修するなど鑑賞サポートの充実に注力してきた。対談相手は、キュレーター・プロデューサーの田中みゆき。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを展開しており、木ノ下が「ぜひ教えを請いたい」と熱望しての対面となった。

奇しくも、木ノ下は『物語の生まれる場所へ 歌舞伎の源流を旅する』(淡交社)、田中は『誰のためのアクセシビリティ? 障害のある人の経験と文化から考える』(リトルモア)と、ともに初めての単著を刊行したばかり。「アクセシビリティ」をテーマに、およそ2時間にわたり縦横無尽に語り合った。

なぜアクセシビリティは必要なのか?

—今回お二人は初対面だそうですが、じつは以前、とある企画でタッグを組む計画があったとか……?

田中:そうなんです。私は5年くらい前から、あらかじめアクセシビリティが組み込まれた作品をつくりたいと考えていて――というのは、そもそも私は「情報保障」というか、本編ありきでアクセシビリティを後付けすることに違和感があったんです。

舞台芸術に限らず、現代の芸術の世界では新作が重視されがちですが、何度も何度も見てようやくわかることもあるし、見る人によって見えるものも違う。だから限られた期間でつくられ上演される新しい作品にアクセシビリティをつけることには限界がある。それで古典にアクセシビリティを組み込んだ作品をやりたくて、木ノ下さんとご一緒したいと思ったんです。

田中みゆき(たなか みゆき)

キュレーター、プロデューサー。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを通して表現の捉え方を障害当事者含む鑑賞者とともに再考する。最近の仕事に『音で観るダンスのワークインプログレス』『オーディオゲームセンター』『ルール?展』展覧会『語りの複数性』など。2022年7月から12月までACCのフェローシップを得て、ニューヨーク大学障害学センター客員研究員としてニューヨークに滞在し、障害者コミュニティとアクセシビリティについて調査を行なう。2020年から早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程にてアクセシビリティを研究するほか、企業のアクセシビリティのエキスパートとして働く。

木ノ下:ふふふ(笑)。じつはある人から「田中みゆきさんと一緒にやる企画に興味ありますか?」と聞かれて、渡りに舟とはこのこと、「もちろん!」と答えたんですが、残念ながらその企画は主催者側の都合で頓挫してしまったんですよね。いまの自分が一番やりたい企画だったから、とても残念で。

団体の主宰者、また一人のドラマトゥルクとして、情報保障が外付けになっている現状の——それさえ十分に整っていない状況もありますが——さらにその先を見据えたい気持ちがありました。

木ノ下裕一(きのした ゆういち)

1985年和歌山市生まれ。2006年に古典演目上演の補綴・監修を自らが行う木ノ下歌舞伎を旗揚げ。代表作に『娘道成寺』『隅田川』『東海道四谷怪談—通し上演—』『義経千本桜—渡海屋・大物浦—』『糸井版 摂州合邦辻』など。 2015年に再演した『三人吉三』にて読売演劇大賞2015年上半期作品賞にノミネート、2016年に上演した『勧進帳』の成果に対して、平成28年度文化庁芸術祭新人賞を受賞。第38回(令和元年度)京都府文化賞奨励賞受賞。まつもと市民芸術館芸術監督団団長。単著に『物語の生まれる場所へ 歌舞伎の源流を旅する』(淡交社)がある。

田中:わかります。日本人は真面目だから、「型」が提示されれば、それに倣うのは得意ですよね。私は本のなかに、アクセシビリティの施策を行なっている劇場の例をほとんど書かなかったんですが、それは事例を紹介すると、障害のある人ではなくその劇場の話を聞いて「型」を真似るだけで終わってしまうと思ったから。

もちろん真似をすることで一定のレベルには達すると思いますが、大切なのは「アクセシビリティを整えることで何をしたいのか、その先に何を見ているのか」という理念のほうだと思うんです。それがないと、助成金がなくなれば、終わってしまう。

木ノ下:「この型が正解です」というかたちで周知された結果、それが弊害になることもありますよね。地域によって、障害のある方との距離感や、コミュニティのあり方、求められる情報、そして劇場に求められる役割が異なる以上、ひとつの型では対応できない。複雑な問題である以上、「右に倣え」ではなく個別に考える必要があるはずです。

田中:その通りなんですよ。最近いろんなところで「アクセシビリティ」という言葉を聞きますが、なぜそんなにアクセシビリティをやりたいのか、それを必要としている人や具体的なニーズを知ろうとしているのか……。そこが抜けたまま型通りのものを提供しても、ごく一部の層にしか届かないんですよね。本当はそのさらに外側にいる人たちの方が圧倒的に多い。その人たちに届けるためにも、「自分たちの公演になぜアクセシビリティが必要なのか?」から考えなければいけないのに。

田中みゆき『誰のためのアクセシビリティ? 障害のある人の経験と文化から考える』(リトルモア)表紙

アクセシビリティを考える二人の原動力は?

―「なぜそんなにアクセシビリティをやりたいのか」というお話が出ましたが、お二人の場合、アクセシビリティに取り組むモチベーションはどこにあるのでしょう?

田中:私は、舞台について異なる目線から話す人が増えることで、舞台を観る体験が豊かになることに興味があります。たとえば、晴眼者(目が見える人)の目には遠くにあるものが小さく見えるけれども、目が見えない人にはそれが通じない。遠近法の概念を持たない人に対して映像や舞台の表現を伝えることは、「晴眼者はどう見ているのか」を考え、自分たちについて問い直すことでもある。

私はそこに強い関心があるので、正直に言うと、「中身は何でもいいからとにかく普及させよう」とは思っていないのかもしれません。底上げも重要だと思いますが、私の関わり方はそうではないです。

木ノ下:僕たちは、遠くにあるものは小さく見えて当然だと思っていますけど、もの自体が実際に小さくなっているわけではないですからね。

田中:そうなんです。そして、目が見えていても、見え方は人によって違う。だけど、目が見える人たちだけで過ごしているときにそんなことは考えませんよね。そんなふうに、お互いに共有しているつもりのことを、アクセシビリティを考えるなかで具体化していくと、それぞれの認識の違いが明確にわかります。

また、目が見えない人に何かを伝えようとすると、「伝わった」「伝わらなかった」ということが起こる。伝わらないとしたら、伝え方のどこがよくないのか、それは身体や感覚の違いか、文化か、教育か……。そういった課題を掘り下げることも、目が見える人たちだけではなかなかしませんよね。

―木ノ下さんは、演劇の鑑賞サポートがきっかけでアクセシビリティに関心を持たれたんですよね。

木ノ下:そうですね。理由はいろいろありますが、もともと古典芸能が大好きな子どもで、その面白さを友達になかなか共有できなかったことが大きいと思います。「ポケモンっていいよね」みたいなノリで「桂米朝、いいよね」という話はできなかったから(笑)。

だけど、自分の感じる面白さをシェアするために、学校の教室で落語をしたり、歌舞伎役者の襲名をポケモンの進化にたとえたりしているうちに面白がってくれる人が出てきた。好きなものを共有できたことによって孤独じゃなくなった経験があるんです。

木ノ下歌舞伎は大学3年生のときに旗揚げした団体ですが、そのきっかけをあらためて考えると、やっぱり自分の好きな歌舞伎でみんなとワイワイやりたかったから。あとから「なぜ日本の古典はシェイクスピアやギリシャ悲劇ほど現代化の機会がないのか」「いろんな演出家や俳優が日本の古典に触れられるプラットフォームがつくれないか」と考えるようになりましたが、最初は自分が好きなものを広めたかった。

いまでも、僕の大きな仕事は、演出家や俳優さん、観客の皆さんに「この作品や作者はここが面白い!」と伝えること。現代日本と古典には、もはや別の文化だと言えるくらいの距離が生まれてしまったので、古典の感覚は現代人に伝わりづらいんです。そこに通じるものを感じて、アクセシビリティに強く惹かれたのだと思います。

木ノ下裕一『物語の生まれる場所へ 歌舞伎の源流を旅する』(淡交社)表紙

田中:関心を持ったきっかけは具体的なアクセシビリティに触れたことですか?

木ノ下:そうです。出演していた俳優さんの友達に聞こえない方がいらっしゃって、台本の貸し出しの可否を聞いてくださったことで、それまで障害のある方が観に来てくださることをまるで考えていなかったと反省しました。

先ほどの「外側に届ける」という話につながりますが、そもそも演劇や舞台芸術は、その場所に、その時間に行かないと見られないという側面がありますよね。お客様が来てくださるのは非常にありがたいことですが、その外側に届いていないのではないか、届ける努力が足りないのではないか、外側を想像できていないのではないか、と疑い直す必要があると思うんです。その点で言えば、アクセシビリティを考えることは、イコール劇場の外側を考えること。作り手にとっては絶対に必要な観点ですよね。もちろん、そのためだけにアクセシビリティをやるわけではありませんが。

田中:情報が届きにくいのは、私は障害のある人への教育の問題も大きいと思います。盲学校では、いまだに教科書がないまま美術を教える学校もたくさんある。ろう者の人にも、「解説が日本語だけだから、自分に関係あることと思えなかった」と言われたこともあります。にもかかわらず、大人になったら急に「劇場に来てください」「美術館に行きましょう」と言われるわけです。

それまでは自分と関係ない場所だと思わされてきたのに、そんな都合のいい話はないですよね。劇場や美術館が個別の公演や展覧会のアクセシビリティを打ち出すより先に、そのギャップを埋める必要があると思います。

木ノ下:それで言うと、以前(長野県)松本市の盲学校で、能楽師の安田登先生とワークショップをしたんです。去年、まつもと市民芸術館で、僕がナビゲーターを務める、あうるすぽっとの「みんなのシリーズ」から『能でよむ~漱石と八雲~』を上演しました。

安田登さんと浪曲師の玉川奈々福さん、琵琶奏者の塩高和之さんが、夏目漱石と小泉八雲の作品を上演する企画で、安田さんが日本手話で語ったり、音声ガイド(音声描写)や字幕がついたりと鑑賞サポートありきの企画なんですが、いきなり公演しても劇場に来てもらえないので、まずは盲学校にお伺いしようと。いろんな感想があって面白かったし、実際に公演を観てもらえたことで、私たち劇場スタッフも「この人たちに届けられるんだ」と具体的にイメージできた。

きちんと外に出て、「劇場がありますよ」というところから始めないとアクセシビリティは浸透しないんだと実感しましたね。

田中:そうなんですよね。アクセシビリティを考えるには、「そもそも劇場ってどういう場所なんだろう?」「演劇を観るってどういうことなんだろう?」という根本的な概念を考え直さないといけなくて、そこが一番面白い。音声言語から文字言語へ、あるいはその逆といった翻訳以上のことを考える必要があると思います。

木ノ下:その翻訳も面白いんですけどね(笑)。

田中:そう、すごく面白いです(笑)。だけどいままでは、業界のなかであまり可視化されていなかった人たちに作品を「翻訳」して伝えることが、どこかレベルを下げたり、単純化したりすることだと思われてきた側面があったのではないかと思います。また、作り手が思い描いたものをそのまま伝えるのが唯一の正解といった思い込みはいまもあるようにも感じます。

今後そういう作り手の心理的障壁を崩していけるといいのですが、まだまだ時間がかかると思います。

字幕や音声ガイドのつくり方。「どう楽しめるか」を考える

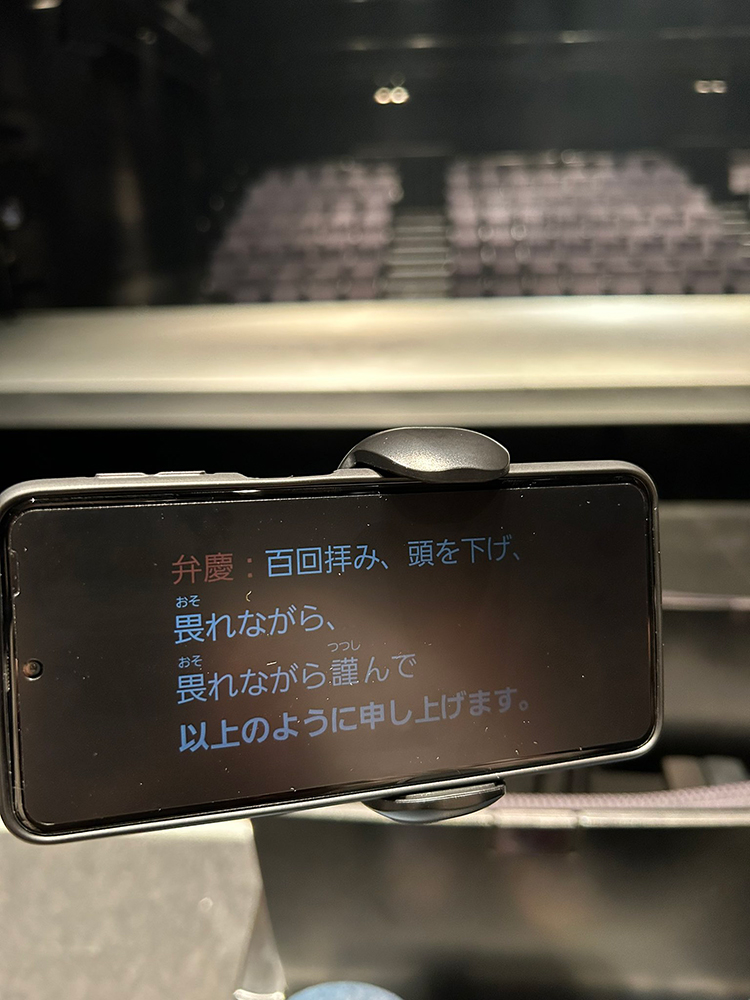

『勧進帳』のタブレット字幕

―木ノ下さんは、実際に木ノ下歌舞伎の公演で鑑賞サポートの取り組みを実施されて、どんな課題を発見されましたか?

木ノ下:やればやるほど発見があり、また「正解がない」ことがわかってきました。見えない人であれ聞こえない人であれ、人それぞれに障害は異なり、鑑賞サポートに求めるものも違うので、全員に当てはまる最適解はないんですよね。

「ここまでやればOK」というゴールもない。そのなかで自分自身の感覚も変化していて、最初は「見える人・聞こえる人と同じように体験してほしい」と思っていたのが、「情報保障のミッションをクリアした上で、必ずしも同じ体験をする必要はないのかも」と考えるようになり、だけど「この感覚は伝えたい」というポイントはあって……。

田中:よくわかります。アクセシビリティは「健常者と同じ体験」を目指されることが多いですけど、必ずしもその必要はないんですよね。生まれつき目が見えない友人が言っていたのは、「見えない世界は『真っ暗』と言われがちだけど、そもそも見えないんだから黒も白もない、暗いと決めているのは健常者」ということ。

本当にその通りだし、基準がないんだから見える人と同じ体験ができたかどうかは誰も判断できない。だからそれを目指すより、「さまざまな違いを持った身体がその体験をどう楽しめるか」を考えた方がよほど豊かなアクセシビリティになるはずなんです。

―「全員に当てはまる最適解がない」ということですが、実際に音声ガイドや字幕を制作するときはどのような完成形を目指すのでしょう?

田中:視覚障害の場合、一般的に言うと先天性(生まれつき)の全盲者の数は少なく、弱視者や中途失明者が多いんです。しかし、音声ガイドで何かを伝えるときに弱視者や中途失明者だけに合わせると、視覚の経験や記憶があることや、視覚文化を知っていることが前提になってしまう。

そうすると先天性の全盲者が置いていかれてしまうので、そうならないように気をつけないといけません。つくり方としては、全員に同じように通じるというのはそもそも難しいので、視覚障害のある人の多様性を想定し、作品の要所要所でそれらを押さえるのが定石だと思います。

木ノ下:僕も音声ガイドや字幕には、引っかかってもらえる「フック」のようなものをたくさん用意するよう心がけています。「この一言は中途失明の方によく伝わるはず」という箇所もあれば、「ここは全盲の方にきちんと届けたい」という箇所もあるなど、いろんな方向性のフックをつくることが大事。

木ノ下歌舞伎の創作も、歌舞伎ビギナーに通じるところと、歌舞伎ファンがクスッと笑えるマニアックなところの両方が混在していないと作品として弱いんです。そういう考え方は音声ガイドや字幕でも同じだと思いますね。

田中:その通りだと思います。何よりも大事なのは作品なので、アクセシビリティの情報量や方向性は作品ごとに変わるもの。音声ガイドが説明しすぎて作品を台無しにしてしまう例もあるように、本来アクセシビリティは、演出の視点と観る側の視点の両方があって成立するものだと思います。

作り手が何を考え、どこに焦点を合わせているかを読み取れないと、のべつまくなし描写するだけのものになってしまう。だから作品のアクセシビリティを考えるのは、作品に伴走するものであると同時に、作品を別の方法で立ち上げるクリエイティブな作業だと思います。

木ノ下:おっしゃる通りで、音声ガイドと字幕では、つくるときの発想から切り替えなくてはいけません。字幕の場合は「何をどう書くか」が大切で、せりふ以外に聞こえる音情報を表現するため、わずか数文字で何をどのように書くかを精査する。

かたや音声ガイドだと、視覚情報をすべて説明できない以上、「何を語らないか」が重要で、数秒間で何を表現するか、そのために何を言わないのかを決めていきます。とてもクリエイティブな作業だと思いますね。

田中:けれどもまだよくあるのは、作品をつくるのに精一杯で、字幕や音声ガイドの担当者に作品の映像が送られてくるだけなど、作品とアクセシビリティが切り離されているケース。作り手に質問できるかは、その演出家や監督がアクセシビリティにどれだけ理解を示しているかによるところも多い。

本来は、多様な違いのある人たちと作品を観て、作品のポイントや感じ方の違いをつかむところから始めて、議論しながら練っていくのでもいいくらいだと思うんです。それは、なぜその作品をそのようにつくったのかという、アーティストの思想を探る作業でもあるので。

木ノ下:だから楽しいんですよね。字幕や音声ガイドの作業をしていると、その過程で作品の根幹が太くなるんです。なぜなら、作品のアクセシビリティを考えるには「どうしてこの演出なんだっけ?」「一番大切な情報は何だっけ?」と、作品のあらゆる部分を問い直す必要があるから。そのうちに、「これは自分の魂だ」と思っていたところをあっさり手放せることに気づいたりもするんです。

田中:面白いですよね。自分の作品がどういうものかをあらためて知るところからアクセシビリティは始まるので、作り手にはそこにチャンスがあると思ってほしいんです。

木ノ下:ひとつ、鑑賞サポートを続けるうえで木ノ下歌舞伎が幸運だったのは、公共劇場とタッグを組む機会が増えて、すべてを自分たちで背負う必要がなくなったことです。

東京芸術劇場は長年鑑賞サポートに取り組みノウハウがあったり、経済的な支援を受けられたりしたことは本当に幸運でした。鑑賞サポートを始めたのが5年早ければ、自分たちでは実現できないことが多くて疲弊したと思うんです。時間や予算がかかり、人手も必要になりますから。

自分たちでやれることはたくさんある。課題と試行錯誤

―アクセシビリティには関心がある、しかしそういった現実的な問題をすぐに解決できないという団体やアーティストが、すぐに始められる取り組みはあるのでしょうか。

田中:いま日本はアクセシビリティの黎明期なので、業界内の競争が少なく、制作費や機材などのコストがまだまだ高いですよね。ただテクノロジーも発展しているので、今後アクセシビリティに関する認識が広まり、いろんな会社や技術が参入してくれば、コストが抑えられる部分も出てくるはず。

アメリカですごいなと思ったのは、Theater Development Fundという大きな助成団体にアクセシビリティ部門があり、1公演あたり数十席を主催者に手放してもらい、それを販売するお金でアクセシビリティを付けていること。福祉としてではなく、それ自体を事業として成立させています。

さらに、たとえば手話通訳に特化した中間支援団体などもあって、ろう者コミュニティが観るべき作品に自分たちで働きかけ資金を出してもらい手話通訳をつける。そしてその団体が集客まで責任を持つというスタンスで取り組んでいました。主催団体や劇場でなく、障害者コミュニティとコネクションのある中間団体がアクセシビリティだけでなく集客までを担うのはサステナビリティ(持続可能性)としても強い。

―ただし日本の場合、まだビジネス的な構造の問題が大きいということですね。

田中:そうです。そこは一朝一夕では変わりませんが、それでも外注に頼らず自分たちでやれることはたくさんあると思います。

いまはAIによって音声認識の技術が格段に向上したので、iPhoneやMac /PCとプロジェクター、ちょっとした知識があれば、トークに字幕を付けるのは大変なことではありません。たとえ機器が使えないとしても、木ノ下さんがおっしゃっていたように予め用意されたテキストを貸し出したり。数が多いと難しいかもしれませんが、わたしはどうしても機材が用意できないとき、隣に座りながら「いまはここですよ」とテキストの該当箇所を示すこともあります。

木ノ下:アナログでやれることはたくさんあって、事前に了解を取っておけば、前もって俳優さんの声を聞いてもらえるようにしたり、衣裳を触ってもらったりすることもできます。

しかし、公演中の忙しいスケジュールのなかで誰がその仕事を担うのか……。たいていは制作さんに皺寄せがいってしまう。これも新作主義の弊害ですよね。

田中:そう思います。

木ノ下:木ノ下歌舞伎は作品の再演を重視していて、今回の『三人吉三廓初買』も3度目の上演ですが、再演だとアクセシビリティのために使える時間が増えるんです。どんな作品なのかわかっているし、新作よりは余裕があるので、内容を大きく変更するにしても音声ガイドや字幕の作業を先に始めておける。やはり再演することは大切ですね。

―木ノ下さんは「まつもと市民芸術館」の芸術監督団団長も務めていらっしゃいますが、団体の主宰者と公共劇場の芸術監督で、アクセシビリティへの向き合い方や、課題の捉え方に違いはありますか?

木ノ下:やはり木ノ下歌舞伎だと作品ありきで、「この作品をどう伝えるか」という課題があるため、アクセシビリティとしては限定的になります。

その一方、劇場は舞台を見るためだけに存在する場所ではないので、ロビーでずっと受験勉強をしている高校生がいてもいい。劇場に来る方の目的が異なる以上、アクセシビリティも多様になりますよね。

僕は和歌山市の出身で、劇場文化が豊かだったとはけっして言えない土地だったので、公共ホールが一種の生命線であり、ひとつの居場所でした。芸術監督団の仕事をお引き受けしたのも、そんな「居場所」づくりができるかもしれないと思ったからなんです。チケットが安く、お金がなくてもロビーに入れるような「居場所」を作れるのではないかと。

田中:アメリカの場合、障害のある人が主催する公演だと、開演時間のずいぶん前から劇場が開いていたり、ロビーが交流の場になっていたりします。休憩時間も長く、その時間は親睦を深める時間となっていて、音楽が流れるなかで人が踊ったりしている。劇場に「居場所」をつくることが、公演の外の時間や場所でも考えられているんです。

また別の公演では、手話通訳がろう者と難聴者のために貸し切られた客席ブロックの前方に開場と共にいて、「元気~?」「ご飯食べた~?」って、観客に積極的に話しかけながら迎え入れるのをよく見ました。手話通訳がコミュニティとの接点となり、劇場に慣れていない人たちも安心できる空気をつくっている。日本だと裏方という考えが根強いですが、もっといろんなあり方があっていいんだと思います。

木ノ下:先日、アクセシビリティの講座に登壇したときに同じく登壇者で当事者でもある山崎有紀子さん(きこえない演劇ファン)が、「安心」という言葉を何度もおっしゃっていて、「アクセシビリティは『安心』を届けることなんだ」と思ったんです。この場所にいてもいい、この作品を見てもいいという前提があり、身の安全が保障されていて、周りの目を気にしなくてもいい……そうやって安心できないと「居場所」にはなりませんよね。

日本の劇場も、障害のある方が職員に1人いれば変わることも多いと思うんです。それがないばかりに進まないこともある気がしていて。

田中:そうですね。もっと言えば、障害のある人が作り手になることで見えてくるアクセシビリティもたくさんあると思います。表はアクセシブルでも裏側がそうなっていないケースは多いですし、どの分野でも当事者の表象が近年大きな問題となっています。そういった意味でも、障害のある人があらゆるポジションで参加することが、今後ますます必要になってくるはずです。

「鑑賞サポートって楽しいんですよ!」という旗振り役に。人を巻き込みながら認知を広げたい

―『三人吉三廓初買』が上演される東京芸術祭では、鑑賞サポートのほか、託児型ワークショップや野外パフォーマンスといった取り組みが実施されます。公共の芸術祭や劇場におけるアクセシビリティに対して、お二人の思いや期待することをお聞かせください。

木ノ下:昨年の芸劇オータムセレクション「東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎『勧進帳』」も東京芸術祭の参加作品で、アクセシビリティを手厚く用意できたこと、東京都と劇場が呼び込んで高校生の皆さんに観てもらえたこと、高校生向けのリーフレットをつくれたことをありがたく思っています。

東京芸術劇場はアクセシビリティに力を入れている劇場ですし、今年の芸術祭でも全演目で実施されていますよね。スタッフの皆さんも丁寧なお仕事をされているので、今後にも期待しています。芸術監督が2026年度に交代されますが、引き続きそういった側面が活きる劇場であってほしい。

田中:続けていくことが何より大切ですからね。私としては、「芸術祭」って劇場の外に働きかけられるいい機会だと思うんです。「自分は劇場と関係ない」と思っている人たちに、入口を開くチャンスになる。

ゆくゆくは、東京芸術祭のインフォメーションの横にアクセシビリティセンターがつくられて、芸術祭全体のアクセシビリティを最初に案内できるようになるといいですよね。障害のある方たちだけでなく“外側”にいる人たちをどのように迎えるのかを含め、芸術祭としてのアクセシビリティを考え、広く伝えていけるようになれば。

音声ガイド

―ちなみに、「自分は劇場と関係ない」と考える当事者がいる一方、健常者に「自分はアクセシビリティと関係ない」と考える人がたくさんいるであろうことも課題だと思います。アクセシビリティに関心を持たれるきっかけをつくるために、今後どんなことができるのでしょうか?

木ノ下:あくまでも個人的な話ですが、僕は「楽しそうにすること」を大切にしているんです。なんとなく楽しそうに活動していると、「何やってんの?」って興味を持ってくださる方が出てくるんですよね(笑)。

仕事柄、「古典は役に立つという話をしてください」と言われることも多いですが、内心げんなりしています。どれだけ頑張っても古典を必要としない人はいる。同じように、アクセシビリティに関心を持たない人がいることも大前提として受け入れないといけません。けれども、そのうえで「鑑賞サポートって楽しいんですよ!」という旗振り役となり、多くの人を巻き込みながら認知を広げていきたいんです。

田中:私は理想として、人に語りかけるときに「アクセシビリティは健常者にも役に立つからやるべきだ」とは言いたくないんです。それが基準になると、「健常者の役に立たないアクセシビリティはいらない」という話になってしまうから。発達障害や知的障害など、そういった基準では計れない人たちが、まだまだ除外されているという現実もあるので。

しかし実際に、映像作品の字幕がここまで普及したことには、子育て中や通勤電車など大きな音を出しづらい環境で映画やドラマを観たいといった事情から、「字幕は自分にも関係があるものなんだ」と気付いた人が増え、ニーズが高まった側面があります。それ自体は決して悪いことではないと思うんですよね。身の回りに字幕が増えることで、それを本当に必要としている人のことにも想像が及ぶならいいと思います。

木ノ下:そうですね。僕も「役に立つからいい」という考え方は危険だと思うので、コロナ禍で演劇人の中から「演劇は不要不急なものじゃない」という主張が出たときも「その言い方はやめてほしい」と思っていました。役に立つか立たないかの土俵で勝負してしまうと、役に立たなくなった瞬間に簡単に切り捨てられてしまう。

だけど、矛盾するようですが、あえて「アクセシビリティは役に立つ」と言うことで興味を持ってくださる方はいると思う。「自分もいつ障害者になるかわからないから」という発想も——個人的に抵抗感はありますが——それでリアリティをもって想像できるのなら一概には否定できません。

田中:そうですね。でも、だからこそ私はアクセシビリティがあらかじめ含まれている作品が必要だと思うんですよ。それはつまり、いろんな感覚や身体にひらかれた作品です。

後付けのアクセシビリティではなく、「自分が感じている世界が、見方が違えばこんなふうに見えるんだ、感じられるんだ」と体感できる機会をつくっていかなければ、結局は健常者の伝えたいメッセージを障害のある人に「情報保障」するという方向の、型通りのアクセシビリティが広まるだけになってしまう。そうではなく、「見方が異なる人とともに観ることって面白いんだ」と実感してもらえる人を増やしていくことが大切だと思うんです。

木ノ下:やっぱり、アクセシビリティを組み込んだ作品を絶対に作りたいですね!木ノ下歌舞伎でやるとしたら、番外公演とか特別企画にせず、いつもの公演と同じ枠組みでやるべきだと思う。じつはどの演目がいいかなと考えていたんですが、義太夫狂言、つまり浄瑠璃の作品がいいかなと思っているんです。

田中:お〜、それは面白そうですね!

- イベント情報

-

『東京芸術祭 2024』

『東京芸術祭 2024』

2024年9月15日(日)〜9月29日(日)

会場:東京芸術劇場、GLOBAL RING THEATRE〈池袋西口公園野外劇場〉

「東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎『三人吉三廓初買』」

9月15日(日)~9月29日(日)東京芸術劇場 プレイハウス

- プロフィール

-

- 田中みゆき (たなか みゆき)

-

キュレーター、プロデューサー。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマに、カテゴリーにとらわれないプロジェクトを通して表現の捉え方を障害当事者含む鑑賞者とともに再考する。最近の仕事に『音で観るダンスのワークインプログレス』『オーディオゲームセンター』『ルール?展』展覧会『語りの複数性』など。2022年7月から12月までACCのフェローシップを得てニューヨーク大学障害学センター客員研究員としてニューヨークに滞在し、障害者コミュニティとアクセシビリティについて調査を行なう。2020年から早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程にてアクセシビリティを研究するほか、アクセシビリティのエキスパートとして働く。

- プロフィール

-

- 木ノ下裕一 (きのした ゆういち)

-

1985年和歌山市生まれ。2006年に古典演目上演の補綴・監修を自らが行う木ノ下歌舞伎を旗揚げ。代表作に『娘道成寺』『隅田川』『東海道四谷怪談—通し上演—』『義経千本桜—渡海屋・大物浦—』『糸井版 摂州合邦辻』など。 2015年に再演した『三人吉三』にて読売演劇大賞2015年上半期作品賞にノミネート、2016年に上演した『勧進帳』の成果に対して、平成28年度文化庁芸術祭新人賞を受賞。第38回(令和元年度)京都府文化賞奨励賞受賞。まつもと市民芸術館芸術監督団団長。単著に『物語の生まれる場所へ 歌舞伎の源流を旅する』(淡交社)がある。

- フィードバック 12

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-