東京オリンピック開催直後のゲストハウスを舞台に、そこで働くスタッフたちの人生にフォーカスをあてながらも、悩みを抱えたゲストたちにそっと寄り添い、明日を生きる小さな希望を与える。そんな物語を映し出す映画『ココでのはなし』が11月8日に全国公開された。

MVやテレビドラマの監督としてこれまで着実に力を培ってきたフィルムメーカー・こささりょうまによる初の長編映画となる本作。主演は『猫は逃げた』(2021年)で俳優デビューを果たし、『SUPER HAPPY FOREVER』『夜のまにまに』(ともに2024年)など注目作品への主演が続く山本奈衣瑠が務める。そのほかにも、吉行和子や結城貴史、三河悠冴などの世代を超えた個性豊かな俳優陣が集結した。

あらゆる悩みやルーツを抱える若者たちが「ゲストハウス ココ」を訪れ、他者とふれあい、食をともにし、去っていく。近すぎず遠すぎずな距離感を生み出しながらも、確実に縁が結ばれていく特別な時間と場所。その物語を紡いだ監督・こささりょうまと主演の山本奈衣瑠が、本作を通して伝えたいこととは? 2人を直接訪ね、劇中で描かれる「人の多面性」や「コミュニケーションの多様性」について訊いた。

映画『ココでのはなし』予告編 / あらすじ:2021年東京オリンピック開催直後、都会の喧騒にひっそりと佇むゲストハウス「ココ」。コロナ禍の影響で客足が戻りきらないなか、住み込みでアルバイトとして働く戸塚詩子(山本奈衣瑠)は、元旅人でオーナーの博文(結城貴史)とSNSにハマりライフハック動画を配信する泉さん(吉行和子)とともに、訪れる宿泊者を迎えながら、慎ましくも満ち足りた生活を送っていた。ココにやってくるのは、何かしら悩みを抱えた若者たち。彼らの物語がひとつずつ綴られる。

「何も言わずに、ただ隣に寄り添う映画」。監督と主演俳優が語る『ココでのはなし』の存在理由

ーこさささんは今回が初の長編映画ですね。試写会の挨拶で「コロナ禍で映画をつくる意思を固くした」とおっしゃっていたそうですが、その真意をあらためて聞かせてください。

こささ:コロナ当時の自粛期間中、「何かを発信しないといけない」みたいな風潮がありましたよね。でも、僕自身はSNSで何かを発信するのがあまり得意なほうではなかったので、心がどんどん病んでいってしまったんです。あの時期って活発な人は精力的に動けるし、そうじゃない人は内に入ってしまうような時期だったと思っていて。そんなときに「何もしていない時間っていうのは、何もできていないわけじゃない」という言葉をかけられたことがあって、それにすごく救われたんです。

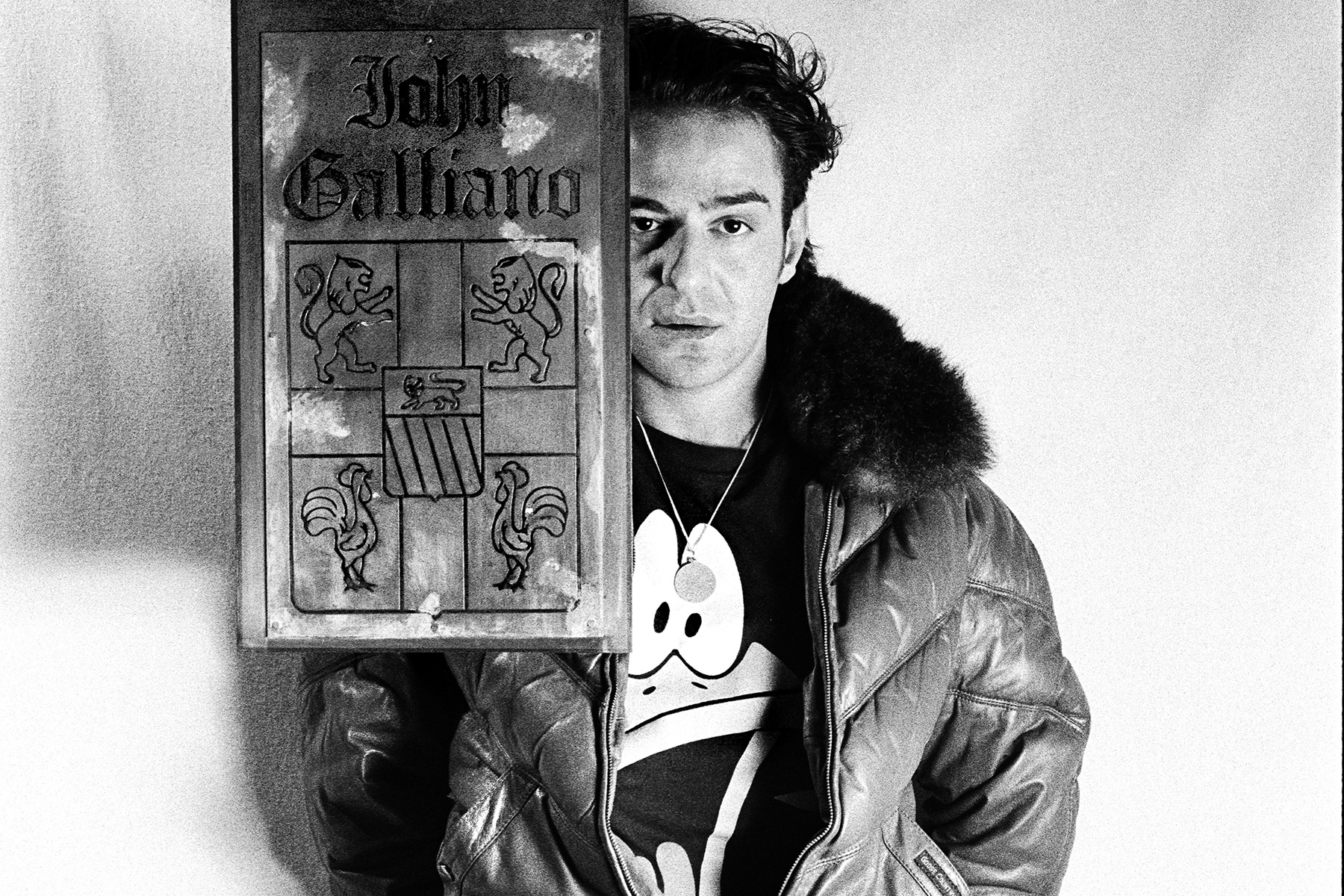

こささりょうま

1993年、神奈川県出身。18歳から独学で映画制作の道に入る。脚本とキャラクターデザインに注力し、現実とフィクションを織り交ぜたユニークで丁寧な作品を得意としている。警察官と家出した女子高生の交流を描いた短編『LIKE THAT OLD MAN』(2023年)は第15回下北沢映画祭コンペティション部門に選ばれたほか、MOOSIC LAB 2024でも上映された

こささ:SNSで発信している人たちは目立って見えるし、僕自身もそういう人たちに憧れていたんですけど、じつは世の中には「何もできていない」と感じていた人って多かったんじゃないかなと思って。そんな人たちと肩を組むような映画をつくりたいと感じたのが、『ココでのはなし』を撮るきっかけになったんです。

ー誰かの悩みや苦しみを目の当たりにしたときに、その課題を解決しようと奮闘する姿ではなく、ただ一緒にいることも、その人を救う方法の一つだなということが本作を見て感じられました。こさささんの「肩を組むような映画」という言葉がとてもしっくりきます。今回主演を山本さんが務めていますが、こさささんから見た山本さんの魅力を教えてください。

こささ:いっぱいあるんですけど、僕がいろんな役者さんと接するなかで一番重要視しているのが「声」なんです。僕の映画は引きの画が多いんですけど、そうすると誰が喋ってるのかわからなくなっちゃうじゃないですか。でも、声に特徴のある人を起用すると、誰が喋っているかが五感で理解できるようになるんですよね。そういう意味でも、彼女の声や特徴的な喋り方は魅力的だなと思っています。

あと、オーディションのときに「自分でチャーミングだなと思う癖ってありますか?」っていう質問を僕はよく聞くんですけど、山本さんは「曲線に自分を沿わせたい」って答えたんです。それを鮮明に覚えていて。もっと聞きたいと思ったし、どんな人なんだろうって知りたくなるのって、主人公が主人公たる所以なんじゃないかなと感じて、主演をお願いすることにしました。

ー曲線に自分を沿わせたいというのはどんな感覚なんですか?

山本:すごく抽象度が高いことを言っているなとは自覚しているんですけど、自分が素敵だなと思うものを描きたいとか、触りたいって思う感覚と同じだと思っていて。たとえば猫とか犬を見て、ふわふわしてて可愛いとか、気持ちよさそうだなって思うのと同じで、魅力的な曲線を見つけると「私もそれになってみたい!」って感じるんです。

山本奈衣瑠(やまもと ないる)

1993年生まれ。モデルとしてキャリアをスタートし、2019年から俳優業を開始。自ら編集長を務めるフリーマガジン『EA magazine』を創刊、クリエイターとしても精力的に活動。『猫は逃げた』(2022年)、『走れない人の走り方』、『SUPER HAPPY FOREVER』、『夜のまにまに』(すべて2024年)など近年の注目作に続々と出演している。

インナー、ニット / ともにkotohayokozawa

パンツ / ISSUETHINGS

山本:これはみんなにわかってほしいわけではなくて、私にはそういう感覚が日常的にあるっていうだけなんです。

ー素敵な感覚だと思いますよ! 山本さんは本作の台本を読んだとき、まずどのような印象を受けましたか?

山本:でき上がった映像を見ても思ったんですけど、わかりやすくなくても、言葉や空気感に「優しさ」っていうキーワードがあるなと最初に思い浮かびました。何も言わないけど、ただ隣にいて、その存在を感じるような脚本だなと。

それと、劇中の詩子は、地元にいるときのパートと東京に来てからのパートで表情や性格が全然違うと思うんですけど、ゲストハウスで誰かと接しているなかにも、地元にいたころの詩子の一部があると思ったんです。縁側でみんなと話すシーンで「みんないろいろありますよね」ってさらっと言うけど、本当にみんないろいろあるんですよね。

山本:詩子自身も見たくないことを見ないようにしてるところがあるからこそ、その本心が形成された「地元にいたころの詩子」にちゃんと寄り添わなきゃなと思いました。

「見ている人にプレッシャーを与えない映画を」。監督が作中で描いた3つの視点と、その背景

ー本作では人との距離感が印象的に描かれているなと感じました。それはただ隣にいるとか、一緒にご飯を食べるとか、そういった距離感が強調されていたと思うのですが、そのことを監督、そして俳優の立場でどのように意識されていましたか?

こささ:そこは結構意識していたところなんです。この映画をつくり始めた当初からスローガンのように「この映画を見ている人にプレッシャーを与えたくない」ということを言っていて。そもそも映画を見るってすごくエネルギーを使うことなので、なるべく説教くさくなるような、何かを断言することはしないようにしています。

アングルを切るうえでも、極端なクローズアップってなくて、机一枚挟んで話すぐらいの距離感で表情を切り取るようにしているんです。それと大事なセリフを言うタイミングで、発言者の表情ではなく、言われている側の表情を写しています。これは撮影時も、編集時にも意識していたこと。言われた側の表情にフィーチャーすることで、観客は言葉を受け取る側の人に共感しやすくなるのかなと思ったんです。

取材は映画のロケで使用され、劇中の舞台「ゲストハウス ココ」のモデルとなった「東京ゲストハウスtoco.」で実施された

山本:私は監督とは逆で、悩みや苦しみを感じている当事者の視点で、他者との距離感をどう取るかを大事にしていました。映画って誰かに見てもらった時点で、私たちは何か情報を与える側になるわけじゃないですか。だからこそ、見ている人たちに寄り添うといったらおこがましいですけど、「私も一当事者です」という姿でいることはすごく大事にしました。

山本:その姿を示すことによって生まれるコミュニケーションの距離感があると思う。劇中で、「ゲストハウス ココ」に泊まっているゲストたちが出ていく直前、最後の食事のシーンがあるんですけど、「みんなで一緒に食べましょう」とはならないんですよね。みんなそれぞれべつの方向を向いて、ただ自分の食事をとる。「うちら全員同じように悩みがあって大変だよね」とかじゃなくて、「みんな違います」っていうのを全員が理解していて、自分の悩みの真ん中に私もちゃんといるような、そんな距離感を大切にしていました。

こささ:あのシーンは初日に撮ったんですよ。

山本:私はあのシーンがすごく好き。

ーすごく印象的なシーンですよね。登場人物は一人ひとり悩みやマイノリティ性を抱えていますが、それぞれのキャラクターが抱えている課題はどのように決めていったんですか?

こささ:じつはコロナの時期に『みそしる』という短編映画を撮ろうとしたんです。自粛期間中に母親とテレビ通話をしながらご飯を食べていて、ひょんなことから喧嘩しちゃうんですけど、その日がたまたま母の日で。仲直りの仕方がわからなくて悶々とするんですけど、自粛期間中に何度つくってもうまくいかなかった実家の味噌汁の味のレシピを聞いて関係を修復するというストーリー。ちょっとうまくいかなくて断念しちゃったんですけど、企画自体はすごく好きだったから、これを形にしたいなと思っていたんです。

いまでは『ココでのはなし』を「コロナ禍の映画だ」とは思っていないんですけど、当時はコロナで悩んでいる人があまりにも多かったから、それを1つのトピックとして描いてもいいんじゃないかと。

本作では東京オリンピック・パラリンピックについても背景として描いていますが、当時はさまざまなイベントがキャンセルされていたなかオリパラは開催するということで、たくさんの意見が飛び交っていたじゃないですか。実際、開催後に日本は世界からどういう見られ方をされているんだろうっていうのは、ある種の記録映画として残しておくべきだなと思い、湯島存(ゆしま たもつ)というキャラクターのパートが生まれました。

こささ:また、日本には残念ながら日本国外に人種的ルーツがある人に対する差別が根強く存在していたり、その当事者たちから「日本は危ない国」と思われている側面もあったりすると感じています。そのなかで、外国人留学生の話は描くべきだなと思い、日本で心細く暮らす中国人のワン・シャオルーという人物が生まれたんです。ほかにも悩みを抱える人物は登場するんですけど、詩子、湯島、シャオルーの3つを重点的に描いていきました。本当はもっと描きたいことはあったんですけどね。

『ココでのはなし』というタイトルに込められたトリプルミーニング。「一時的な関係」のなかだからこそ気づく本心とは

ー劇中ではそれぞれの悩みや事情を抱えた人たちがある程度の距離感を持ちながらも、個々に共存している様子がとても印象的でした。お2人はゲストハウス ココで形成される人間関係やコミュニケーションはどういうものだと感じていますか?

山本:ココに来たお客さんからしたら、詩子は「ココのスタッフ」っていう印象だと思うんですけど、詩子も最初はどうしていいかわからずに訪れた場所であって。だけど人を招く側の立場になってだんだんと使う言葉や出てくる顔も変わってくるんですよね。

場所が変わると自分も変わることってあるじゃないですか。同じように詩子も地元にいたときは、物理的にも精神的にも孤独だと感じていたし、ココに来てからもそのことにちゃんと向き合い切れてはいない。だけど、ココでの一時的なつながりを持つ人の前では、わざと丁寧に接するスタッフを演じることによって、新しい自分ができてきたんですよね。それはココに来た人たちも同じで、周りの景色や接する人が変わったときに、自分ですら知らなかった新しい自分が生まれる。そんな関わりができる場所だなっていうのは、演じながらもそうですし、完成したものを見てもすごく思いました。

こささ:すごくゲストハウスらしいコミュニケーションだなって思いますね。僕自身ずっとバックパッカーをしていたんですけど、ゲストハウスでの出会いってまあ他人じゃないですか。でも、他人だからこそ話せることってあるんだよなって思います。

山本:そこでやっぱりもう一個の自分がつくられていくんだよね。

こささ:そうそう。友達には隠しているような核心的な自分を、みっちーさん(本作の登場人物・外村道夫のあだ名)は顕著にココで出会った人に出しているなと思っていて。親が弱っていく姿を見ることができないから、ある種「逃げ」で旅人兼ライターをやってるっていうことって、親しい友達には正直に言えないことなのかもなって思うんですよ。

だけど、この場で出会っているという一つの交わりや、限定的な時間だからこそ喋れる関係性があるよなっていうのは思っています。

『ココでのはなし』の「ココ」には3つの意味があって。1つ目は「ゲストハウス ココ」の名前から、2つ目は「here」の意味のココ、3つ目は「個々人の話」という意味なんです。個々人って一見するとパーソナルなもので、関わり合っていないような聞こえかただけど、「みんないろいろある」ということを強調する言葉なのかなと思っていて。でも、あのゲストハウスでの一瞬だけはグラデーションのように交わりあって、1つの色になっている。だけどつぎの日になったら無言でご飯を食べてるっていう距離感って珍しいし、おもしろいことなのかなって思っています。

山本:みんなあの場で話してることや思ってることって、ずっと前から思ってたことなのに、親しい人には言ってなくて。だけど一時的に会った人に話してみると、ずっと口の中に留めていたときの味とは変わっていくんだよね。そういうコミュニケーションってあるよね。

こささ:バス停でバスを待ってるときのおばあちゃんとの会話ぐらいの感覚。そういうときにだけ、「なんか最近疲れてて」とか言っちゃうんだよね(笑)。

山本:そうそう! 内心「疲れてるな」ってわかってたけど、口に出して耳で聞くと、私って本当に疲れてるんだって認識したりするよね。そういうことを話せる相手や言える空間になった瞬間に、ずっと思ってたことのとらえ方が変わるよね。

こささ:だからココは「言葉にできる場所」だったのかなって思います。一見するとチグハグな関係性なんだと思うけど、それがゲストハウスらしいコミュニケーションのあり方なのかなっていうのは思っていますし、ゲストハウスの好きなポイントでもあります。

見終わったあと、「お腹すいた」と言ってもらいたい。食事シーンに込められた「つぎに進みたくなる」仕掛け

ー今回の映画では食事シーンも印象的に描かれていますが、食事というのはこの映画やお2人の人生にとって、どのような役割を担っていると思いますか?

山本:この映画では「何もしていない時間っていうのは、何もできていないわけじゃない」っていうことを大きなテーマにしているけど、近年よくいろんなかたちで「ご自愛しましょう」っていうことが言われているじゃないですか。私もその大切さを感じているけど、全然できないし、焦ったりする。だけど、食事をとることって無意識に前に進む行為っていう感じがあるんです。

ご飯を食べることで、つぎに自分がする何かのためのエネルギーを自分の身体にためることができる。前を向くパワーみたいな。すごく難しいんですけど、これは普段からそう感じるし、この映画を見ていてもすごく思いました。動いているか止まっているかはわからないけど、食べることだけで明日を生きられるから。

こささ:そこまで解釈してくれてありがとう。この映画を見てくれた人に感想でもらえたら一番うれしいのって「お腹すいた」なんですよ。見終わったあとに、ご飯を食べてもらえたらそれがすごくうれしいし、それが僕にとって結構重要でしたね。

こささ:あと、ご飯って自分でつくることもあるけど、誰かが出してくれたご飯を食べることって、その人との縁を感じることでもあると思うんです。だからチームのなかでは、この作品においては「おにぎり」のことを「おむすび」って呼んでいました。おむすびという名前の由来は諸説あるんですが、その一つに「縁を結ぶためにつくられたから」というのがあることを演出を考えているときに知ったんです。コロナの時期って手づくりのものを食べることが結構忌避されていたじゃないですか。だけどあえてこの映画では、ココで出会った人たちの縁をつないだものとしておむすびが出てくるから、詩子たちがおむすびを握ることは重要だと感じたんです。

実際に撮影の舞台になった「東京ゲストハウスtoco.」でも、以前は朝食におむすびを提供していたんですよ。そういう背景もあり、おにぎりではなくおむすびと呼ぶルールを設けて、おにぎりって言ったら罰ゲームっていうのをやってたよね(笑)。

山本:「おにぎりって言ったら100円ね」ってね。

こささ:それぐらいおむすびっていう言葉を大事にしたかったんです。縁を結んで、その縁を食することで、一緒に縁を結んだことになる。それが『ココでのはなし』の当事者同士の距離感を示すものなのかなって思ったんです。あと単純に、味噌汁を飲むと、どんなに焦っていてもほっとするじゃないですか。自分にとって、どんなに焦っていてもほっとできる場所、そんな映画にしたいなっていう思いがあって、映画のタイトルも『味噌スープ』にしようかとも思っていました。なので、見てくれた人には「お腹すいたな」って思ってもらえたらうれしいし、そんな映画なのかなって思います。

- 作品情報

-

『ココでのはなし』

『ココでのはなし』

監督:こささりょうま

出演者:⼭本奈⾐瑠、吉⾏和⼦、結城貴史、三河悠冴、⽣越千晴

脚本:敦賀 零、こささりょうま

主題歌:kobore「36.5」(⽇本コロムビア)

2023 年/⽇本/ヨーロピアンビスタ/5.1ch/カラー/86 分

©2023 BPPS Inc.

- ロケーション情報

-

ゲストハウスtoco.

ゲストハウスtoco.

住所:東京都台東区下谷2-13-21

バー営業:18:00-22:00

※バーの営業は宿泊者以外の方もご利用いただけます。

- プロフィール

-

- 山本奈衣瑠 (やまもと ないる)

-

1993年生まれ。モデルとしてキャリアをスタートし、2019年から俳優業を開始。自ら編集長を務めるフリーマガジン『EA magazine』を創刊、クリエイターとしても精力的に活動。『猫は逃げた』(2022年)、『走れない人の走り方』、『SUPER HAPPY FOREVER』、『夜のまにまに』(すべて2024年)など近年の注目作に続々と出演している。

- こささりょうま

-

1993年、神奈川県出身。18歳から独学で映画制作の道に入る。脚本とキャラクターデザインに注力し、現実とフィクションを織り交ぜたユニークで丁寧な作品を得意としている。警察官と家出した女子高生の交流を描いた短編『LIKE THAT OLD MAN』(2023年)は第15回下北沢映画祭コンペティション部門に選ばれたほか、MOOSIC LAB 2024でも上映された。

- フィードバック 8

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-