『1122(いいふうふ)』などの作品で知られる漫画家・渡辺ペコの最新作『恋じゃねえから』(いずれも講談社)の最終話が11月21日、モーニング・ツーWEB(講談社)で更新された。

『恋じゃねえから』の主人公は、40歳の主婦。ある日、中学時代に通った学習塾の講師が彫刻家になったことを知る。彼が発表した半裸の少女像は、かつての親友によく似ていた——。そこから始まる物語では、性暴力をひとつのテーマとして、被害者だけではなくそれを取り巻く人々の感情や環境、背景について、丁寧に描かれている。

今回は、主に性暴力の取材・執筆をしているライター、小川たまかが本作を紐解いていく。現実の事件、そして被害を見つめ続けてきた小川の目に、この物語はどんなふうに映ったのだろう? 『恋じゃねえから』が社会に突き付けた問題と、物語がもたらしうる救いについて、綴ってもらった。

世間に刷り込まれた「ロリータの物語」を問い返す

台湾の小説『房思琪(ファン・スーチー)の初恋の楽園』(※1)、アメリカの『ダーク・ヴァネッサ』(※2)、あるいは日本の漫画『言えないことをしたのは誰?』(※3) など、近年グルーミングをテーマにした女性作家によるフィクションの発刊が続いている。

これらはすべて、未成年の少女を、彼女たちの「教師」にあたる立場であった男性が性的な対象にしたことから始まる物語である。「教師」とは生徒を教え導き、場合によっては物理的、精神的に守らなければいけない存在であると一般的に考えられている。そう書いてみてやはり気づくのは、教えるとか導くとか、あるいは守るといった言葉は、教師によるグルーミングを正当化しやすい事実である。

彼らが少女にも自分にもそれを恋愛だと信じ込ませることは容易いし、さらに言えば世間にも信じ込ませてきた。世間が先回りしてそれを許してきたと言ってもいいかもしれない。少女たちには、大人びた容姿や聡明さ、同年代とは馴染まないミステリアスな雰囲気があって、彼女たちこそが大人の男を惑わしたのだと、そう繰り返し語られてきた。男たちが抗うのは難しかったのだと。あるいは、年齢に似合わない性的魅力を持つ少女を教え導くため、守るためにそうしたのだと。

いや、そうじゃねえから。

渡辺ペコの最新作『恋じゃねえから』は、ほかの作品と同様に、男性側から繰り返し語られてきたロリータの物語を、かつて少女だった者たちから突き返す作品だ。

女性作家たちがこのテーマを繰り返し書くのは、世間に刷り込まれ過ぎているこれまでの物語への抵抗だと私は捉えている。

『恋じゃねえから(1)』書影

※1 林奕含・著、泉京鹿・訳/白水社

※2 ケイト・エリザベス・ラッセル・著、中谷友紀子・訳/河出書房新書

※3 さいきまこ/現代書館

被害者さえ性的虐待に気づかない「グルーミング」。複雑さを物語で伝える

グルーミングという言葉が、性暴力の一つのパターンを示す言葉として知られ始めたのはつい最近のことだ。2023年の刑法改正で「十六歳未満の者に対する面会要求等罪」が新設されたが、試案の段階でこれは「懐柔する行為(いわゆるグルーミング行為)」と明記されていた。この改正でここまで話が進むとは思わず、改正を求めていた人からも驚きの声が上がった部分だ。

韓国でn番部屋事件(※)が起こった際にも、この言葉を聞いた。加害者たちはチャットルームで「グルーミングしてやろう」と囁き合い、実際に彼らの手口に落ちた子どもがいると「これがまさにグルーミングだ」と喜んでいた。

「グルーミングとは、被害者本人さえ性的虐待をされていることに気づかない恐ろしい手口」と説明されることがある。

巧妙な心理的操作により、被害者は自ら性的な行為を選んだのだと思い込む。主体性を持ち、自分で判断したのだと。被害を申告しないのは「恥や恐れのために申告できない」のではなく、そのもっと手前。自分の身に起こったことを被害と認識できないからである。言語化できないまま、被害は継続する。

このような複雑な心理状況を、「平和な日常」を送っている人が理解・把握するのは極めて難しい。当時の本人が被害と認識していないことが被害になり得るのかと。暴行や脅迫がなくとも人はフリーズして抵抗できなくなることさえ、知られ始めたのがつい最近なのだ。

性暴力を伝えるネット記事に、二次加害的なコメントがつかないことのほうが珍しい。だから、こう感じることがある。ライターが百の記事を書くよりも、作家が一つの物語を紡ぐことが必要だと。常識外とされる複雑さを、物語として社会の中に浸透させることが。

※コロナ禍の2020年に発覚した事件。加害者らはテレグラムなどのアプリを用いて多数の少女を意のままに操り、その様子を映像で拡散していた。関連記事:韓国を震撼させた性犯罪「n番部屋事件」、被害者を罠にかけたグルーミングとは

※ここから先の部分で作品のあらすじに触れ、多少のネタバレがあります。あらかじめご了承ください。

性暴力の被害と加害を両側面から描く巧みな構成

『恋じゃねえから(5)』書影

『恋じゃねえから』の主人公・山下茜は40歳の主婦。フリーランスで翻訳の仕事をしている。彼女は中学生の頃の親友・川瀬紫(ゆかり)からの助けを求めるサインを無視し、そのまま離ればなれになってしまったことをいまも悔いている。

当時の塾講師だった今井透が彫刻家として作品を発表していることを知った茜は、その個展を訪れて、作品のモデルが紫であると確信する。今井の作品である裸身の少女像には、紫の胸にあったものと同じ大きな傷跡があったからだ。これをきっかけとして、転校したきり会うことのなかった紫に、茜は連絡を取る。

渡辺ペコの作品はこれまでも、主人公以外のキャラクター視点での語りが随所にあり、それぞれの登場人物の過去や考えが一人称で明らかにされてきた。

今回の場合、グルーミングされた側である紫はもちろん、した側である透や、透の現在の妻である紅子が何を考えて、なぜその言動をするのかが詳らかにされる。

紫と、彼女を慕う年下の男性・小森玄や、透と友人男性との会話など、登場人物たちは「性暴力」について会話を交わす。その会話のなかには、被害当事者への寄り添いであったり、二次加害としかいえない内容があったり、きっとこの社会の中で実際に交わされているであろうリアルがある。

当事者の周辺で第三者として存在していた人物(茜)を中心に置きつつ、「被害」と「加害」を両側面から語る構成が巧みだ。グルーミング被害にアート(芸術)を絡める展開も。

こっちからしたらロマンチックな話じゃねえから

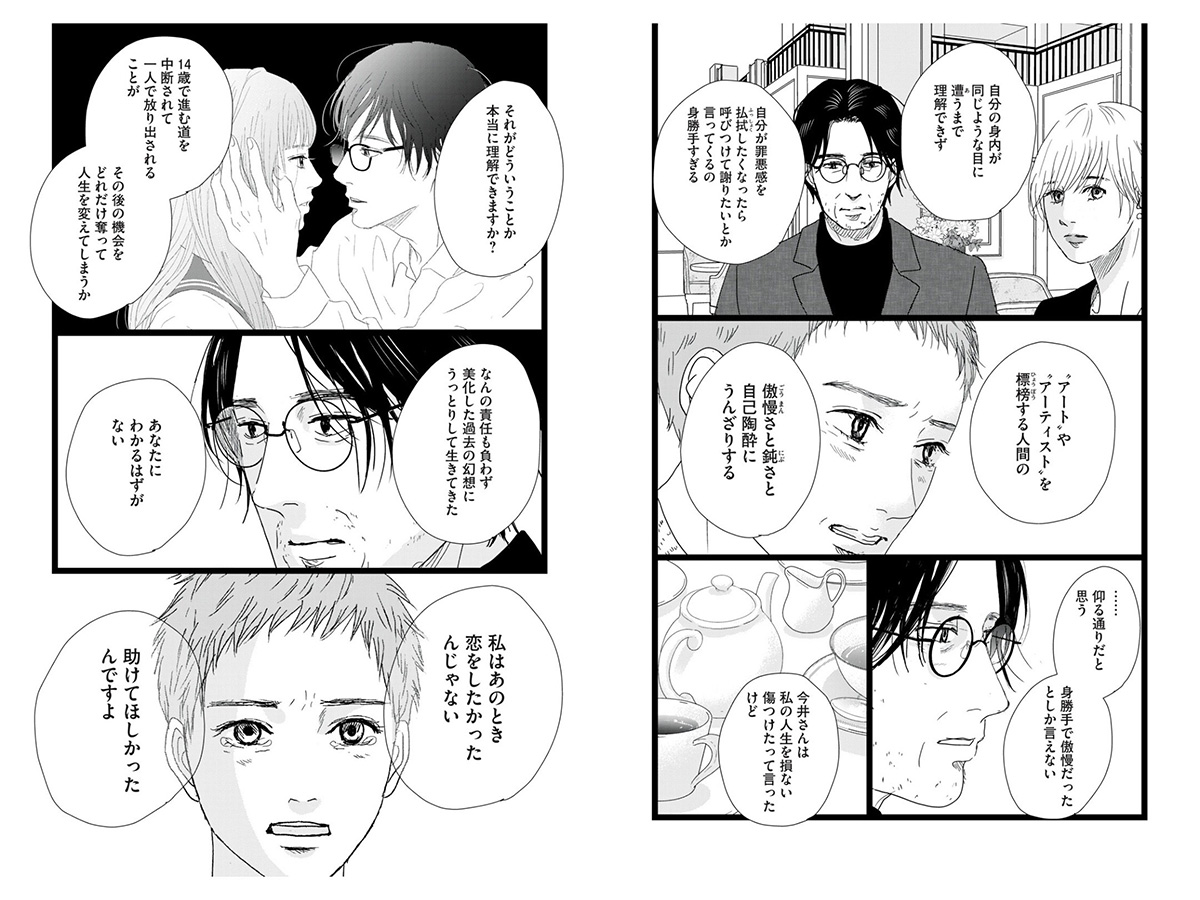

紫は「被害者」として悲嘆に暮れているわけではないが、中学校時代の出来事がいまの自分にどう影響しているのかを理解し、当時の自分が切り取られるようにアート作品にされたことに憤りを覚える。

一方で透は、妻子がいるいまになってもなお、過去に起きたことは21歳の自分と14歳の少女との「恋愛」だと信じている。透は『房思琪の初恋の楽園』や『言えないことをしたのは誰?』の教師たちのように(あるいはn番部屋の男たちのように)、グルーミングを意図的に行ったわけではない。彼は当時どこにでもいる「普通」の青年で、歳をとって成功し、社会から認められている。法改正後の現代であれば、透は懲役5年以上の刑罰を科せられるわけだが、どこからどう見てもそんな人物には見えない。

彼は自分たちの間にあったのは対等な親密さであったと思っているし、だからこそアートにしたのだ。無神経な無邪気さだが、このような人はきっとごまんといるだろう。

刑法改正で性交同意年齢の引き上げが議論されている際に、ある当事者が「私たちはアンケートを集めたり、体験を語ったり、エビデンスを持って説明している。10代と成人の間に真摯な恋愛があると主張する人たちは、エビデンスなくロマンチックな話をしている」と言ったのを私は聞いた。こっちからしたらロマンチックな話じゃねえ、のに。

性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられた途端、それが当たり前のような雰囲気となったが、それまでの何年も、引き上げに強硬に反対する人たちがいたのだ。反対派の主な理由は「13歳にも性欲はあるのだから、その性的自己決定権を妨げてはならない」というものだった。

「セックスせんでもいいんやないすか 14歳の子と」

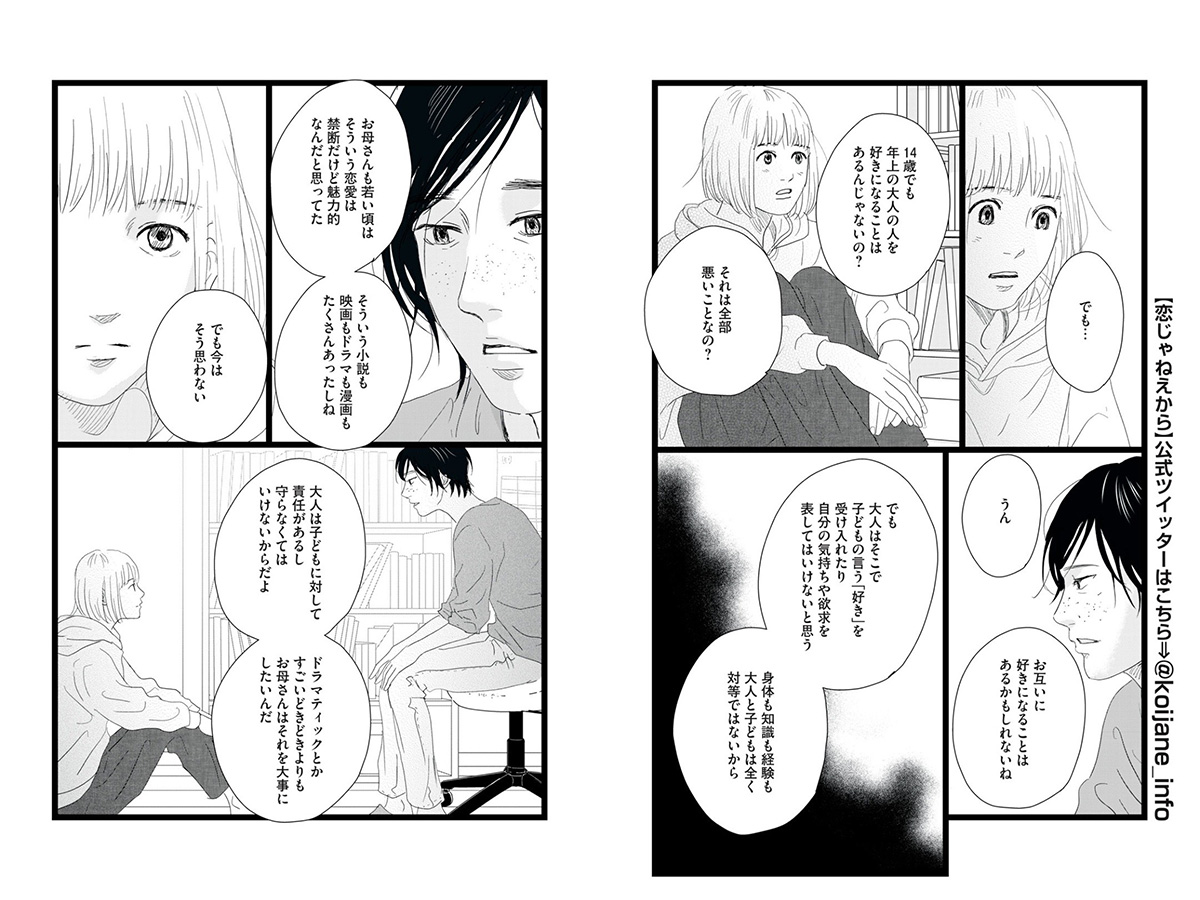

渡辺ペコはおそらくはこのような議論を知った上で、10代と成人の「恋愛」について登場人物にこう語らせている。

茜と中学生の娘・葵の会話のシーンだ。

「でも… 14歳でも年上の大人の人を好きになることはあるんじゃないの? それは全部悪いことなの?」

「大人はそこで子どもの言う『好き』を受け入れたり自分の気持ちや欲求を表してはいけないと思う」「身体も知識も経験も大人と子どもは全く対等ではないから」

ⓒ渡辺ペコ/講談社

別の場面では、紫の過去を聞いた玄がこう言う。

「セックスせんでもいいんやないすか 14歳の子と」

「一部分が大人びて見えたとしても14歳って男子も女子も子供やないっすかね…」

「正論」すぎるだろうか。けれどこれまで、どれほどこのような「正論」が社会に響いてきただろうか。

フィクションはむしろ不道徳に寛容であるべきで、「禁断の恋愛」こそを描くべきだ、と考える人はいるだろうし、実際そのようなフィクションは多数あるわけだが、性交同意年齢が昨年まで13歳だった事実を考えれば、それはまったく「禁断」ではなかった。大人と子どもの「恋愛」の非対称性を大真面目に言うほうが、ことエンタメにおいては避けられてきたように私は感じる。

救済なき当事者にとって、回復の泉となり得る物語

物語の途中で、紫と茜はある行動に出る。紫にとっては過去の自分を助けるため、茜にとっては紫を救えなかった過去を変えるための行動だ。そしてその行動は、結果的にある程度報われる。

私は、グルーミングなどの被害当事者たちにこれまで取材などを通して出会ってきた。その当事者たちが望む、ある種の答えがここにあるように感じた。もちろん、彼女ら彼らの誰一人としてこのような直接的な行動を取ることはできていないし、加害者からの謝罪を受けられていない人のほうが圧倒的に多い。

だから読む人によっては、このエピソードを現実離れしていると思うかもしれない。けれど、現実にこのような「その後」を経験することができない当事者が多いからこそ、フィクションで描く意味があるように思う。あり得たかもしれない救済をフィクションの中に置いておくことは、回復の泉になると私は受け取った。

ⓒ渡辺ペコ/講談社

「『表現の自由』って言葉聞いたことないです?」

ほかのエピソードにも少し触れておきたい。

紫が、透の作品の公開停止ができないかどうかを弁護士に相談する場面がある。最初に電話した弁護士は「メール読みましたけど何がしたいのかよくわかんないですね」と言い、頭ごなしに相手から名誉毀損で訴えられる可能性があると相談を断る。極めつけが、「表現の自由」である。

「『表現の自由』って言葉聞いたことないです? 憲法で保障されてる権利なんですよ あなたはその権利を自分の気持ちと要望で制限したいっていうんですか」

私はこの場面を読んで、もしかして作者は私と同じ人に取材したのではないかと思ってしまった。そんなことはないのだろうけれど、ほとんど同じようなことを言われた当事者を私は知っている。紫はこののちに人づてで紹介された弁護士から丁寧なアドバイスを受けることができる。それでもやっぱり結論は、法ではどうにもならない、である。

だから紫と茜はすでに述べたようなある行動に出るのだが、もしこれが現実なら文春に駆け込むか、SNS上の告発になるだろう。いずれにせよリスクがある。

また、透と紅子夫婦が考え方を変えるに至るまでのエピソードは強烈だ。さまざまなニュースが日々流れてくる昨今において、このエピソードを「あり得ない」と思える人はあまりいないだろう。

このほかにも摂食障害やリベンジポルノなど、リアルタイムで顕在化しているさまざまなトピックが無理なく作品の中に収められている。生身の人間である少女は、摂食障害になることもあれば、リベンジポルノを恐れることもある。

神秘的でミステリアスではない、人間としての現実がただそこにある。

- 作品情報

-

『恋じゃねえから』

『恋じゃねえから』

著者:渡辺ペコ

発行:講談社

- フィードバック 56

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-