ある晴れた日のつむじ風のように、あたたかくて心がすこしぶわっと舞い上がる本をつくります——。

そんな指針を掲げ、この秋にスタートした出版レーベル「猋社(つむじかぜしゃ)」。イラストレーターの佐古奈々花さんが「ひとり出版レーベル」として個人で立ち上げ、12月には第一冊目として、絵本『いっぽうそのころ』(秦直也 さく)を刊行した。

佐古さんは猋社で出版する本について「生きていくための杖になるような本にしたい」との思いを込めた。その背景には、この1年のあいだ、イスラエルによるガザへの侵攻に憤り、パレスチナを支援する活動に向き合ってきた経験がある。

佐古さんの反戦の活動と、出版レーベルを立ち上げるまでの軌跡をたどる。

遠いところで起きていることへの想像力を。出版レーベル立ち上げの背景とは

猋社が立ち上がったのはこの秋。12月にはレーベル発の第一冊目となる絵本『いっぽうそのころ』を刊行し、すでに全国の書店に並んでいる。

広島市で生まれ育った佐古さん。武蔵野美術大学を卒業後は広告制作会社を経て、出版社の編集部に勤めたが、双極性障害を発症し、職場から離れる決断をせざるを得なかったという。数年前の当時、企画しながら出版にたどりつけなかったのが『いっぽうそのころ』だった。

この2024年、ガザ侵攻への抗議とパレスチナ支援の活動に奔走した。描いたイラストが多くの人から必要とされた経験や、いま起きている虐殺を知ることで「死」を身近に感じたこと、そして活動を通して出会った人々——。さまざまな要素が幾重にも重なり、猋社がスタートしたのだった。

佐古奈々花(さこ ななか)

1990年、広島市生まれ。武蔵野美術大学デザイン情報学科卒業。イラストレーターとして活動しながら、広告制作会社や出版社で働く。2024年9月、個人出版レーベル「猋社」を立ち上げ、12月、絵本『いっぽうそのころ』(著・秦直也)を刊行した。

—猋社を立ち上げたきっかけとしては、この2024年、パレスチナ支援の活動をされていた経験があるとのことでした。

佐古奈々花(以下、佐古):パレスチナの支援活動をやらなかったら、猋社も立ち上げていないと思います。活動をしながら、どこにいたって、いつ死んだっておかしくないな、と思ったんですね。じゃあ、私は何をやり残していたんだろうかと考えた。

双極性障害を発症して、やりきれなかったこと……絵本の出版編集はやりたかったのに、できなかったんですよね。そのなかでも、秦さんの本をかたちにできていなかったことはずっと心に大きく残っていて、どうしてもそれを果たしたいと思ったんです。

—猋社のことを綴られているnoteには、「レーベルをはじめたのは、『問題と幸せが同時に存在する世界を少しでも愛するための杖のような本を手元に置いておきたい』と思っているからです」と記されていました。

佐古:そうですね。後悔しないように、まず「自分の杖」をつくることが起点でした。とにかくいまの私にとって『いっぽうそのころ』という絵本が杖になっていて。これからつくる本もすべて杖になっていくと思います。

それは、自分にとっての杖であるのだけれど、もしかしたらほかの人にとっても杖になり得るかもしれない。そんな本だったらつくりたいし、たくさんつくることにも意味があるかなと思いました。

さらにこれからは2月に2冊、5月に1冊、刊行予定があります。その3冊の著者3人は、すべて『パレスチナ あたたかい家』と、支援活動をするなかで出会った人たちなんです。

神奈川・登戸で2024年5月に開かれた展覧会。「パレスチナにいる誰もがあたたかい家で家族と幸せに暮らす」という願いから、110人のアーティストと、約70人のボランティアが終結した。展示作品は販売され、売り上げの一部またはすべてをパレスチナへの支援団体に寄付した。現代アーティストの木村りべかさんと佐古さんが発起人。(撮影:今川彩香)

—『いっぽうそのころ』は、もともと佐古さんがかつて勤められていた出版社で、かたちにしようとしていたものだったんですよね。絵本にしようと思った端緒は何だったんですか?

佐古:動物たちがお茶目に遊んでいる様子を描いたイラストを、秦さんが無言でSNSに連投していたんですよね。出版社に勤めていた6年前ぐらいに、それを発見して。人間には見ることができないような、動物たちだけの世界にある一瞬を描いていて、とてつもない魅力があると思って。どうにかして絵本にできないかと考えていたら、ある日「いっぽうそのころ(一方、その頃)」っていう、この言葉を軸にしたら複数のイラストすべてがつながるぞ! と思えるワードが降ってきたんです。

『いっぽうそのころ』(秦直也 さく)

佐古:この前、この本を買ってくださった方が、写真家の星野道夫さんのエッセイ『旅をする木』から引用して、SNSにレビューを書いてくださっていたんです。

普段アラスカで暮らす星野さんが、ふと仕事で東京に行ったときに、その時間がすごく良かった、と。その理由は、東京で慌ただしく仕事をしているあいだ、アラスカで鯨が泳いでいる姿が想像できるから。それを知ってるか、知らないかでは天と地の差がある——そういったことを書いた一節でした。私も秦さんもまさに、星野さんが言うような、そんな豊かさを感じられる本をつくりたいと思っていたんです。

私たちは基本的に、自分が生きている、目に見える範囲の世界しか知らない。一方で、遠い場所で何かが起きているかもしれないと、つねに想像する力も持っています。その力で気を紛らわすこともできるし、元気づけられもする。とても大事なことだと思うんです。意識的に視点を飛ばしてみること。問題がすぐに解決するわけではないけれど、絆創膏ぐらいにはなるかもしれないなと思って。

表現活動と、パレスチナへの思いが結びついて。広島出身というルーツから

2023年10月7日、イスラム主義を掲げるパレスチナの民族解放組織ハマスは越境攻撃をイスラエルに実施。それに対してイスラエルはパレスチナ自治区ガザを空爆し、侵攻を激化させている。 それ以来、現在に至るまで虐殺が続いている。

佐古さんが能動的に活動しはじめたのは2024年1月ごろから。初めはデモに参加し、もともと知り合いだった現代アーティスト、木村りベかさんとともに「プラカード屋さん」として参加するようになった。その後の5月には『あたたかい家』を開催。

そこまで関心を寄せ行動できたのはなぜだったのか。戦争に対する思いの背景には、子どもの頃から身近にあった原爆、平和教育がルーツにあったという。

—佐古さんは2024年、『パレスチナ あたたかい家』をはじめ、イスラエルの侵攻に抗議するデモへの参加など、精力的に活動されていましたね。具体的な活動を始める端緒はありましたか。

佐古:もともと知り合いだったりべかちゃんが、SNSでガザ侵攻への抗議を必死に発信しているのを見たことがはじまりでしょうか。私もニュースでは見ていたけど、パレスチナ問題のことはよく知らなかったんですよね。

だから調べてみると、そもそもこの問題の歴史は70年も前から続いていたと知りました(※)。そもそも、いままでなぜ知らないままでいたのか、ということにまず驚いたんです。私は広島市出身で、幼いころから平和教育を通して被爆者のお話を聞いてきたので、ずっと戦争や核兵器、原子力発電所については考えていました。それでも知らなかった。そういうなかで、これは声を上げるべきことだと思ったんです。

それでまずは、りべかちゃんと一緒にデモに参加しようと。プラカードがあればデモの参加者が使ってくれるかなと思って、イラストを描いてデザインして、デモをしている場所の片隅で「プラカード屋さん」を開いたんですね。

※1948年5月14日、パレスチナにイスラエルが建国したことによって第1次中東戦争が起こった。200以上の村が破壊され、70万人以上のパレスチナ人が故郷と家を失った。これを、パレスチナでは「ナクバ(破局)」と呼ぶ。

『パレスチナ あたたかい家』にて。佐古さんの出品作品(中央の2点)撮影:今川彩香

—そこで、佐古さんの表現やものづくりの活動と、反戦の思いとが結びついたんですね。

佐古:そうですね。たくさんの人が私の絵を選んで使ってくれて。それまでは、それこそ双極性障害によって正社員で働くことができなくなって……長く「ものづくりの喜び」みたいな感情を感じられてなかったんです。デモなので「喜び」というには複雑ではあるんですけど……。自分の絵が目の前で必要とされている場面に出会うことって、表現を続けていてもなかなかないんですよね。

なので、デモのたびにデザインを増やしたり、ダンボールを持ってきて参加者が自由に描けるスペースをつくったり、そういうことから始めました。そうして、りべかちゃんと一緒に5月の『パレスチナ あたたかい家』への企画にもつながっていきました。

—広島市出身で、幼いころから平和教育を受けてきたというルーツは、いまにつながっているんですね。

佐古:長崎と広島の夏は、小中高、必ず戦争と平和について考える授業があります。そんなふうに育って、大学進学のために上京したときに驚愕したエピソードがあって。

広島出身の友達と一緒に、新入生歓迎会に参加したときのことです。友達が広島出身だと話したら、先輩から「アトム」というあだ名を付けられたんですね。

広島にいたときには、どんな人でも原爆や戦争を茶化すことはしなかった。ネタとして扱う、そうすることに抵抗も感じない、そんな感覚の人がいることを目の当たりにして初めて、広島の感覚は全国的にみると「当たり前」ではないんだと思いましたね。私たちは基本的に、広島と長崎の原爆投下の日時は暗記してます。全国的にもみんなそうだと思っていました。

だから……そうですね、平和教育のすごさというか。私の根本的なところには、それがありますね。

双極性障害と向き合いながら。表現活動はパワーにもなり、絆創膏にもなる

パレスチナの支援活動も、猋社のことも、双極性障害と向き合いながらの活動だ。特にパレスチナのことに取り組んでいる当時は、躁鬱の「躁」の状態にあって、その後にしんどい思いもしたと語る。自身の身体や体調とも向き合いながら「ちょうどいい距離感」で付き合っていく。

佐古:この前、通院している病院に行ったとき、過去のカルテを振り返ったんですよね。すると、パレスチナのことでいろいろ活動している当時に「何も悩みがない。元気」みたいなことが書いてあって、そんなわけはないんですよね(笑)

私は最初はうつ病と診断されていたんですが、「躁」のターンも当初からあったんだと思うんです。パレスチナのことをやり始めてからはめっきり「躁」の状態で、それが7カ月ぐらい続いていて。怒りもすごかったし、万能感もあった。

だから、私はギリギリのところまで寄付にお金を注ぎ込んでいました。寄付だからいいだろうっていうことで、限界までいってしまっていて。周りからしても誰かのためにやってることなので、止めづらいんですよね。いいことしてるんだったら応援しようってなるから。

だから、私の勝手な心配ではあるんですけど、私と同じように、パレスチナの連帯を頑張ってる人のなかには、きつくなってる人もいるんじゃないかなとは思ったりもします。

ーこれまでの活動のことをおうかがいしていると、ものづくりや表現活動がパワーになっているように感じました。

佐古:今年の前半はすごくパワーになったし、いまは逆に絆創膏になっていますね。表現——かたちに残すことが力にもなるし、支えにもなるし、それはすごく感じます。

表現からパワーをもらって頑張って、消耗したところをまた表現で補ってもらうっていう。美術大学も出て、いろんなもの作りの仕事もしてきましたが、表現の原点みたいなものをあらためて感じる1年間でした。そして私には、やっぱり必要だなと思いました。

—では、最後に教えてください。猋社では、これからどんな本を刊行する予定でしょうか?

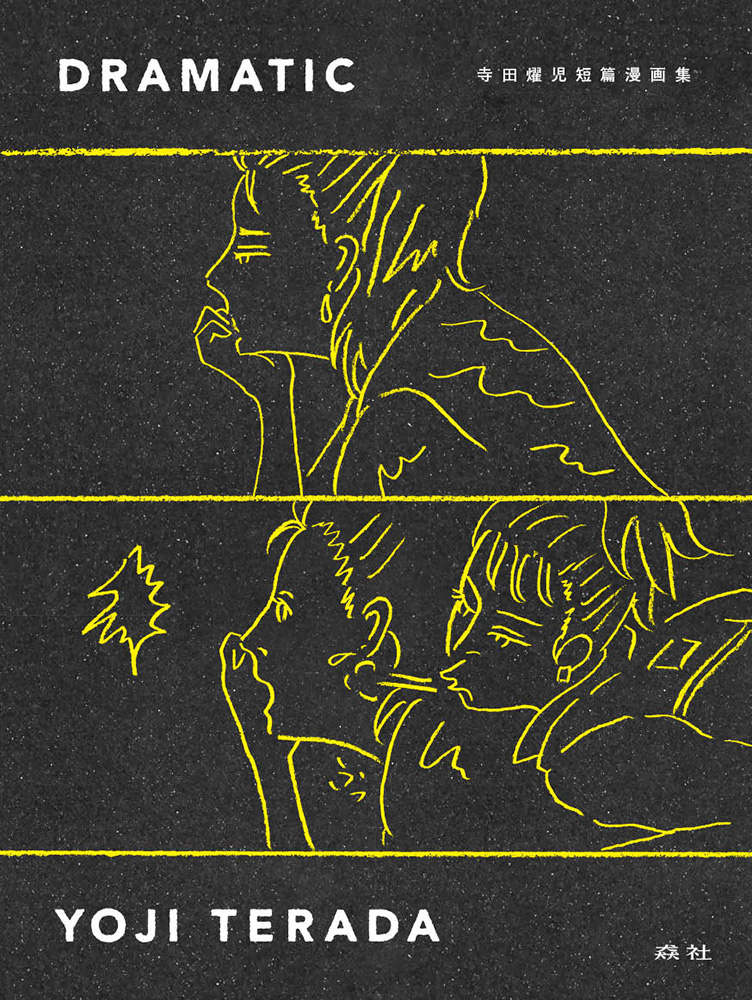

佐古:まず、2月に刊行予定のものが2冊あります。ひとつが、寺田燿児さんの短篇漫画集『DRAMATIC』。もうひとつが、宮川知宙(みやかわ)さんの詩集『ピーナッツと6人、どっちが好きなの』です。

『DRAMATIC』は、劇的で溢れた世のなかを、逆に日常を描くことによって炙り出す短篇を集めた一冊。『ピーナッツと6人、どっちが好きなの』は、一見意味のわからない断片的な言葉の羅列なのに、なぜか懐かしく見覚えがある風景が頭に浮かんでくる「読む夢」のような本です。

寺田さんの漫画も、宮川知宙さんの詩も、読んだら日常の見え方がちょっと変わる気がします。『いっぽうそのころ』ももちろんですが、私がつくりたい本は、それを読んだことで日常の見え方がどう変わるか、そういったところに軸があるように思います。

- 書籍情報

-

『ピーナッツと6人、どっちが好きなの』

『ピーナッツと6人、どっちが好きなの』

著:宮川知宙

発行:猋社

価格:2,000円

- 書籍情報

-

『DRAMATIC』

『DRAMATIC』

著:寺田燿児

発行:猋社

価格:2,400円

- プロフィール

-

- 佐古奈々花 (さこ ななか)

-

1990年、広島市生まれ。武蔵野美術大学デザイン情報学科卒業。イラストレーターとして活動しながら、広告制作会社や出版社で働く。2024年9月、個人出版レーベル「猋社」を立ち上げ、12月、絵本『いっぽうそのころ』(著・秦直也)を刊行した。

- フィードバック 20

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-