返信にハートで返すこの気持ちはハートとしか言いようがないから

鈴木ジェロニモ

給食のおかわりじゃんけんに参加するそんな感じで生きてもみたい

吉田大吾(POISON GIRL BAND)

屋上に人がたくさん集まってせーのでしゃがんでひざのCM

マタンゴ高橋鉄太郎

『芸人短歌』より

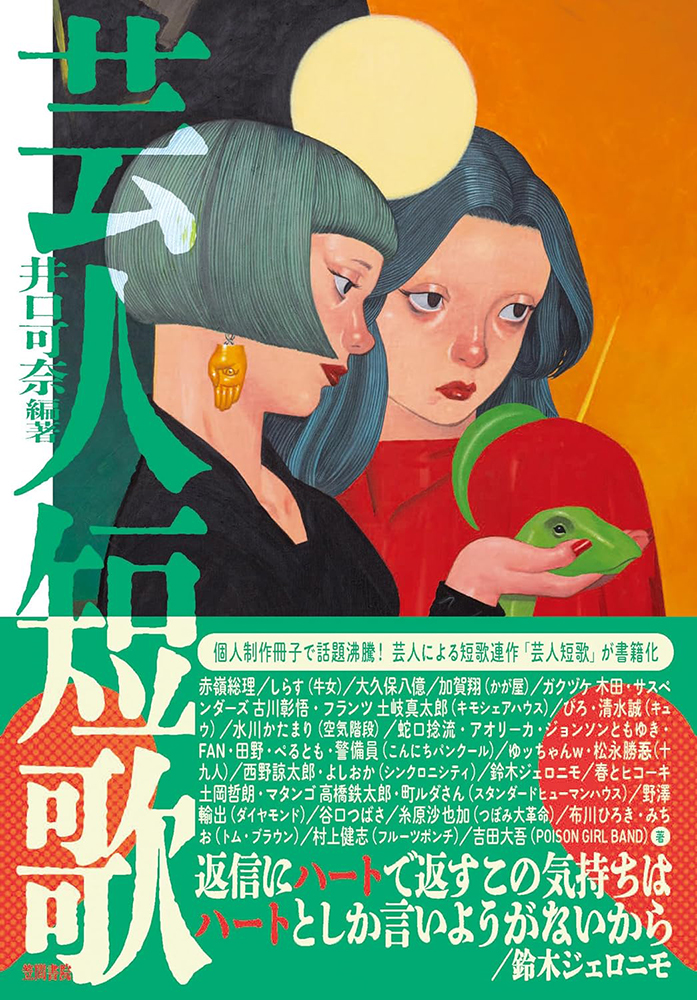

『芸人短歌』(笠間書院)には、芸人32名の短歌連作が収められている。『文学フリマ東京』で発売されたZINEが話題を集め、2024年12月に書籍化されたものだ。短歌に初めて挑んだ芸人も多く、お笑いで培った言葉選びや表現力が、短歌に新たな風を吹き込んでいる。

一見遠い世界のように思える「短歌」と「お笑い」。しかし、そこにはどのような共通点や親和性があるのか。そして、芸人が短歌に挑戦することで、どんな発見があるのか。

『芸人短歌』を主宰する歌人・井口可奈と、「説明」ネタでブレイクし、芸人でありながら歌人としても活動する鈴木ジェロニモに、短歌とお笑いが交わることで生まれる言葉の魅力や、新たな表現の可能性について話を聞いた。

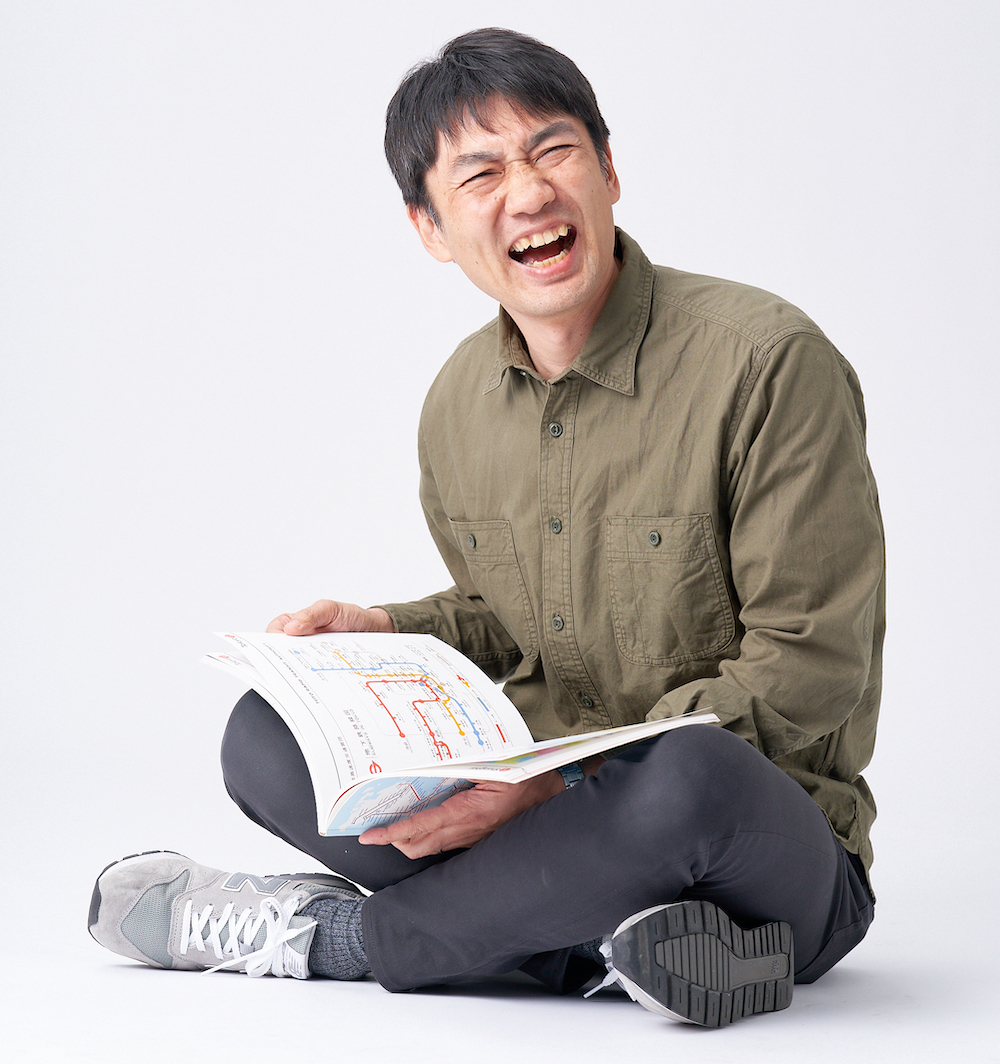

左から鈴木ジェロニモ、井口可奈

鈴木ジェロニモ(すずきじぇろにも)

1994年栃木県生まれ。お笑い芸人。歌人。プロダクション人力舎所属。R-1グランプリ2023準決勝進出。TBS『ラヴィット!』「第2回耳心地いい-1GP」準優勝。第4回・第5回笹井宏之賞最終選考。第65回短歌研究新人賞最終選考。第1回粘菌歌会賞受賞。

井口可奈(いぐちかな)

1988年北海道生まれ。短歌のほかに小説、俳句、エッセイ、日記などを書いている。第3回京都大学新聞文学賞大賞。第11回現代短歌社賞。第4回ことばと新人賞佳作、第39回北海道新聞短歌賞佳作など。歌集『わるく思わないで』、『芸人短歌』シリーズ企画編集。

芸人にとって五七五七七の枠は「心地よい制約」だった

―歌人の井口さんが『芸人短歌』を企画されたのは、ご自身もお笑い好きだからでしょうか?

井口:そうですね。小さいときからお笑いが好きで、親が録画した『ボキャブラ天国』(※)を朝見てから保育園に行っていましたし、大学ではお笑いサークルに入って舞台に立っていました。最近はマセキ芸能社の箱推しです。

芸人さんで短歌をやっている人がいると聞いたとき、まず私が読みたいなと(笑)。何らかのかたちで作品をまとめたかったので、すでに短歌を詠んでいる方や、「この人が短歌を書いたら面白そう」と思う方に声をかけ、ZINEとして制作しました。

※1992年から1999年にかけて放送されていたお笑いバラエティ番組。若手芸人が言葉遊びのネタを披露し、ランキング形式で競い合った

―芸人さんの反応はどうでしたか?

井口:皆さん抵抗なく、「はい、わかりました」と快諾して、サッと5首出してもらえました。

―そのときにジェロニモさんにも声をかけたんですね。

井口:短歌を詠んでいるとSNSに書かれていたので、ぜひ、と思って。

鈴木:雑誌の投稿欄に短歌を出し始めた時期ですね。短歌を始めたのは2019年8月、芸人2年目の夏。歌人の木下龍也さんと岡野大嗣さんの、共著『玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ』の出版イベントに行ったのがきっかけでした。

―年月まではっきり覚えているんですね。ジェロニモさんは、短歌のどのようなところに魅力を感じたのでしょうか。

鈴木:芸人になった当初は「思いついたことは何でもネタにしよう」と考えていました。でも2年目になって、ネタが自分の見た目と合うかどうかも大事だとわかってきた。たとえば僕がこの感じで「ホストです」と始めても、お客さんは「いや、ないでしょ」と思いますよね。

井口:たしかに(笑)

鈴木:そうなると、思いついてもネタにしないことが増えていきました。そうした未消化のアイデアが蓄積されていくなかで短歌に出会い、ここなら「思いついたけど言わなかったこと」を置いてもいいのかな、と感じたんです。

―エッセイなどの長い文章にするより、短歌のほうが「置き場所」としてちょうど良かったのでしょうか?

鈴木:五七五七七という「枠」が決まっているのも心地よかったですね。「この枠のなかで何かしてください」という感じが、舞台という限定された空間や、大喜利のお題にも通じるものがあり、制約があるからこそ表現しがいがあると感じました。

井口:短歌は、五七五七七の枠にうまくパッケージングする能力が求められるんですよね。芸人さんはネタづくりという「パッケージ化」を常日頃から行っているので、短歌との相性が良いのかもしれません。

鈴木:実際、『芸人短歌』に掲載された短歌を見ると、真空ジェシカさんやサツマカワRPGさんは、枠そのものをいじっているんですよ(※)。「私は枠の外でやりますよ」と。枠を外すには、まず枠を理解しないといけません。芸人は、そういう「枠」に対する感覚が鋭いと思います。

※サツマカワRPGの短歌はZINE『芸人短歌1』、真空ジェシカの短歌はZINE『芸人短歌2』に掲載

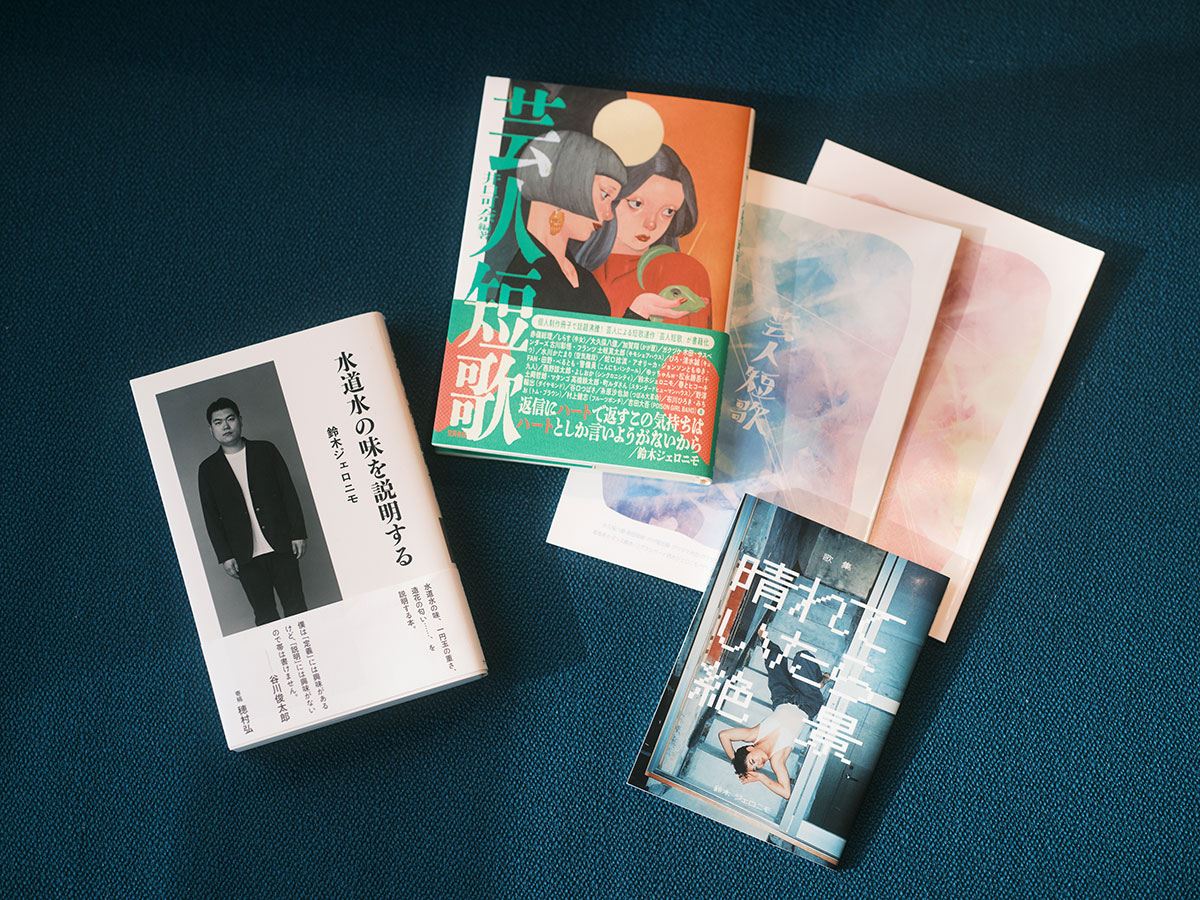

左から鈴木ジェロニモ『水道水の味を説明する』(ナナロク社)、井口可奈編著『芸人短歌』(笠間書院)、ZINE『芸人短歌1・2』(企画編集:井口可奈)、鈴木ジェロニモ『晴れていたら絶景』(企画編集:井口可奈)

「説明」ネタの面白さは、「わからないけどわかる」にある

―ジェロニモさんの「説明」シリーズは、短歌を始めたあとに生まれたものですよね。

鈴木:『水道水の味を説明する』の動画を出したとき、短歌の「一首評」を意識していました。

―一首評?

鈴木:短歌一首についての解釈や感想を述べることです。短歌は文字数が決まっているので、散文のようにすべての情報が書かれているわけではありません。読み手が「自分はこう感じた」と言語化する、それが一首評です。

歌会に出たとき、参加者の方々が言葉巧みに一首評を話していたのがとても面白かったんです。この感覚を残せないかなと、水道水に対して一首評をしたのが、「水道水の味を説明する」でした。

動画『水道水の味を説明する』(鈴木ジェロニモのYouTubeチャンネルより)

井口:あれは一首評だったんですね。私が短歌を始めたきっかけも、歌会で評の巧みさに惹かれたからだったんですよ。でも一応言っておきますけど……あれは厳密には一首評ではない(笑)。

鈴木:はい(笑)。まぁだから、言葉の感覚を働かせる遊びみたいなところですね。

―その後、「説明」シリーズは企業とのタイアップが決まり、NHK『ドキュメント20min.』で「ニッポンを説明する」という番組にもなり、書籍化にも発展しました。

鈴木:まったく想定していませんでした。一人でカメラに向かって「うまい」とか言っているときは、途中から「何をやってるんだろう」「こうやって誰にも理解されずに終わっていくんだな」と思っていましたから。

―ここまで「説明」がウケた理由は何だと思いますか?

鈴木:動画『水道水の味を説明する』を公開したとき、オモコロの原宿さんが「これは“本当のこと”をやっている」という視点で面白がってくれたんです。この「本当のこと性」みたいなものって、短歌にもあると思うんですね。

―本当のこと性……。真実や本質、みたいなことでしょうか。

鈴木:そうですね。場面設定とかはフィクションかもしれないけど、そのなかで起きている感情の動きに「本当かも」と感じるというか。そこが面白さの1つのポイントかもしれないと思いました。

―それは「あるある」のような共感の笑いとも違う……?

井口:もう少し深いところにある気がしますね。短歌には、「わからないけど、わかる」という読まれ方がある気がしていて。私はそうは思わないけど、言わんとすることはわかる、という感覚に近いですね。

鈴木:お笑いの「あるある」は、外側に向けた言葉、つまり共通認識を前提としたものなんですよね。皆が知っている 「あるあるの池」みたいなところに向かってボールを投げ入れるような感覚。皆そうだよね、と。

一方で、短歌の「わからないけど、わかる」は、ただ自分が思ったことを言っただけで、外に向けた言葉ではない。自分はこういうボールを持っているよ、と提示するだけ。

―『水道水の味を説明する』も、ジェロニモさんが感じたことをそのまま言葉にしているわけですもんね。

鈴木:そうなんです。主観そのものでしかなくて。でもその持っているボール、いわば「内側の言葉」に目線を向けさせるのが短歌で。だからこそ、「自分も同じボールを持っているな」と気づく人がいるし、そういう人にとっては強い共感が生まれるんじゃないかと思います。

「面白いかもしれない」という余白が生む、お笑いの新たな可能性

―『水道水の味を説明する』の面白さに、短歌のエッセンスが含まれているという発見がありました。ほかに、短歌を始めたことで、お笑いの活動にも変化が生まれたと感じることはありますか。

鈴木:以前はコインの裏表のように、お笑いには「面白い」「面白くない」の2通りしかないと思っていたんです。でも、短歌を始めてからは「面白いかもしれない」という領域があるように思えて。

―面白いかもしれない?

鈴木:以前なら「明確に面白いと思えないものはお笑いではない」と考えていたわけです。でも短歌って、間(あわい)の部分を含んだ表現が多いんですよね。これは面白いか怖いのか泣けるのか、何だこの感情は……みたいな。

短歌を始めてから、この「よくわからない感情」や「面白いかもしれない」みたいな領域が、意外と受け入れられることがわかってきたんです。ニュアンスの笑い、といいますか。

―コインの裏表ではないと。

鈴木:むしろ、球体のような多面的なものなんだと。「全員には伝わらないけど、伝わった人にはめっちゃウケる」ことってありますよね。それに近い。また、僕自身に「短歌をやっているジェロニモ」というキャラがついたことで、周りに笑ってもらいやすくなったのもあると思います。

お笑いは「伝わる」がゴール、短歌は「伝えたいことを決める」がゴール

―短歌とお笑いはどちらも言葉を使う表現ですが、その使い方にはどんな違いがあるのでしょうか。短歌は文字数が限られているぶん、受け手に委ねる部分も多いような気がするのですが。

井口:そうですね。ただ、短歌も助詞の使い方などで、受け取られ方をある程度は操作できるんですよ。なので、短歌を書くときはどう見せるかもすごく考えます。お笑いもそうじゃないですか?

鈴木:それでいうと、お笑いは操作し切ったものが求められるんですよね。とくに賞レースは、受け手の解釈がブレるようなネタは評価されない。でも、短歌は「解釈のブレ」こそが味わいになることもあるじゃないですか。操作し切れなさを愛でるというか。

井口:そうか、お笑いは同時に大多数の人を笑わせるから、先ほどの「あるある」のように、「多くの人に伝わる」が前提ですもんね。短歌はそういう競技ではないですし。

鈴木: お笑いは「お客さんが笑う」がゴールですけど、短歌は、自分がどこにゴールを置くかを決めるもの、といえるかもしれないですね。パッと見、面白い短歌でも、じつはその面白さはゴールより手前にあって、本当はもっと奥に伝えたいことがある、という場合もありますから。

「吉住さんは300首書いたらこの世界の王になる可能性があります」

―『芸人短歌』には、初めて短歌に挑戦した芸人さんの作品も多く掲載されています。オファーをするにあたり「この人は短歌に向いている」と感じるポイントはありますか?

井口:芸人さんに短歌を依頼するうえで、私は「構成」「飛躍」「兪(ゆ)」の3つが大事だと思っています。ジェロニモさんはもう、兪がめちゃくちゃ上手いですよね。物事をたとえる力は、短歌にとってすごく有効ですから。

ほかの2つは、ネタの構成力や、言葉の飛躍の仕方ですね。とくに飛躍は、平場でどんなことをしゃべるかに注目しています。言葉の扱い方が面白い人は、やっぱり普段のしゃべりにも表れるんですよね。

―『芸人短歌』のなかで、とくに印象に残っている芸人さんは?

井口:キュウのお2人の短歌は意外性がありましたね。ぴろさんはネタの世界観そのままなのに対し、清水さんはめちゃめちゃ生活感があって(笑)。

でも、その人自身から出てきた言葉には変わりないんですよね。「あのネタをやる人だからこういう短歌なんだ」という納得もあれば、「あのネタをやる人からこんな短歌が」という驚きもある。バックグラウンドも含めて楽しめるのが、普通の歌集とはちょっと違うところです。

そんなこと- ぴろ(キュウ)『芸人短歌』より

今言われても

困ります

困らせるのは

やめて下さい

家にいる 時は子どもと 遊んでる 満員電車が 一人の時間- 清水誠(キュウ)『芸人短歌』より

鈴木:僕はPOISON GIRL BANDの吉田さんがよかったですね。かっこつけて立っているわけじゃないのに、それがさまになっている感じがして。

井口:わかります! 吉田さんの短歌って、革ジャンを着ている感じなんですよ。「別におしゃれじゃなくて、普段着だから」っていう佇まいで、しかも、それがすごく似合っている。内容もかなりロックなんですよね。

同窓会あの子はチェーンスモーカータバコの煙下駄箱の恋- 吉田大吾(POISON GIRL BAND)『芸人短歌』より

あの頃のグループはいまお酒とか職業とかでフルーツバスケット

―「この人の短歌を読んでみたい」という芸人さんはいますか?

井口:断トツで吉住さんです。『芸人短歌』では1人につき5首や7首の短歌をお願いしているんですが、吉住さんには300首詠んでほしい(笑)。あれだけ美しい世界観のある単独ライブをやる人ならきっといけます。吉住さんが300首詠んだら、この世界の王になる可能性があります。

鈴木:吉住さんは人力舎の先輩です。

井口:ぜひジェロニモさんからも声をかけてください……!

―ジェロニモさんは、気になる芸人さんはいますか?

鈴木:スリムクラブの真栄田さんも、短歌的な表現をされる方だと思います。

お葬式のコントのなかで、真栄田さん演じるキャラクターが「線香代の代わりに」と言って宝くじを渡すシーンがあるんです。喪主役の内間さんが怒りながら「おい、逆の立場になって考えろ、葬式で宝くじなんて渡されたらどう思う?」と返すと、「こんなときに当たるんだろうなって」と。お笑いとして面白いのはもちろん、文学的でもあるし、裏切りの鮮やかさが短歌に向いている気がします。

井口:私はGOLFさんも気になるますね。ネタに奥行きがあるというか、ボケのなかに「何かが起こっている」と匂わせるものがある。本をたくさん読まれる方でもあるので、短歌も面白くなりそうですね。

鈴木:すでにZINE『芸人短歌』で書かれていますけど、漫談の小松海佑さんの短歌ももっと読みたいです。銀兵衛というコンビを組んでいたころからネタがすごく好きで。「この人は本当にそう思ってるんだろうな」と思わせるパワーがすごくある。

井口:銀兵衛のネタにあった「目玉焼き柄のワンピースを着た女の子にはさ、笑っててほしいんだよな!」というセリフとか(笑)。まさにジェロニモさんが言っていた「本当のこと性」を持つ人で、小松さんの連作を読むと「世界ってそうじゃん」って思えちゃうんですよね。

お笑い芸人にとって短歌は「第二のラジオ」?

―芸人さんにとって、短歌が表現の手段としてどのような役割を果たしていると感じますか?

井口:ジェロニモさんが「思いついたけど言わなかったことを置く場所」という話がありましたが、私もネタ以外の発露として、短歌があっていいと思うんです。

同じテーマでも、ネタと短歌はまったく違うかたちになるので、競合しないはず。複数の出力先を使い分けることで、また新たなネタのアイデアが生まれる可能性もありますし。自由にいろんな表現を試してもらえたら。

鈴木:どちらかというと、短歌が似ているのはラジオかもしれません。芸人が舞台に立っているとき、お客さんから見えているのは「お笑い」の面ですが、見えない背中の部分が「短歌」だと思うんです。見えない表現という意味では、ラジオにも通じるものがありますよね。

見えている部分と見えない部分の両方が、芸人をかたちづくっているわけで、両輪を回すことで表現も豊かになる気がします。なので、短歌とネタは共存できるし、ラジオと同じように芸人の魅力を伝えるメディアになるんじゃないかなと。

―ちなみに短歌の世界では、『芸人短歌』はどう受け止められているのでしょうか。

井口:意外にもお笑い好きの歌人は多いんですよ。『芸人短歌』を読んでくださる方も多くて、とてもありがたいことに感想をいただくこともあります。でも、なぜか皆さんこっそり言うので、もっと堂々と発信してほしい(笑)。

もちろん、「芸人が短歌?」というスタンスの方もいるでしょうし、厳しい意見もあります。でも、私としては、読んで感想を持ってくれたということ自体が、価値のあることだと思います。何かしらのアクションを起こしてもらえたことが嬉しいですね。

―今後も芸人さんによる短歌の世界がどのように広がっていくのか、とても楽しみですね。

井口:はい。私自身は今回商業出版というかたちで『芸人短歌』を出せたのが嬉しいし、すごくいい仕上がりでしています。その一方でもっとインディペンデントというか、もっと自由に好きなことをする本をつくりたい気持ちもあって。

これまでは5首や7首の連作でお願いしてきましたが、個人的には30首や50首の連作も見てみたい。そのためにはどんなかたちがふさわしいのか、いままさに練っているところです。やっぱり、自分自身が一番読みたいですから。

―『芸人短歌』を読んで、自分も短歌を始めてみようという方もいるかもしれません。

井口:そうですね。好きなお笑い芸人さんの短歌を見て「私もやってみよう」と思ってくれたら嬉しいし、短歌を好きな人が「この芸人さん気になる」とネタやYouTubeをチェックしてくれるのもいい。短歌とお笑い、両方の入り口になれたら最高です。

鈴木:僕、書店員さんに歌人として認識されていたことがあるんですよ。

井口:芸人ではなく?(笑)

鈴木:「歌人の鈴木ジェロニモがテレビ出てるんだけど、お笑いもやってるの?」ってSNSに書かれていて(笑)。こういうふうなファンの広がり方にも面白さがありますね。

- 作品情報

-

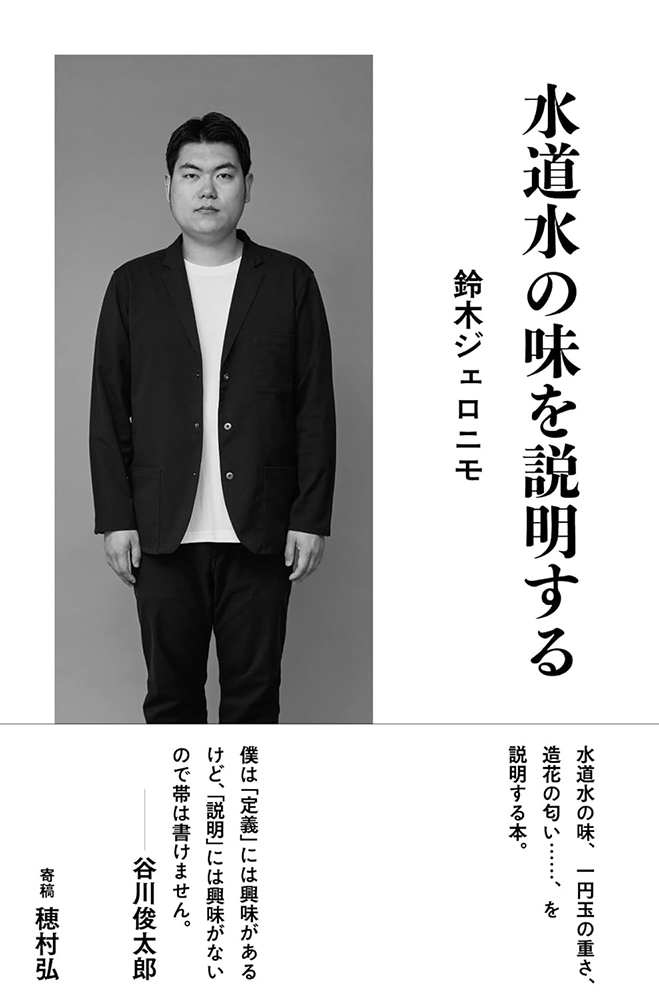

『水道水の味を説明する』

『水道水の味を説明する』

2024年11月17日発売

著者:鈴木ジェロニモ

価格:1,650円(税込)

発行:ナナロク社

- 作品情報

-

『芸人短歌』

『芸人短歌』

2024年12月11日発売

企画編著:井口可奈

価格:2,200円(税込)

発行:笠間書院

- プロフィール

-

- 鈴木ジェロニモ (すずきじぇろにも)

-

1994年栃木県生まれ。お笑い芸人。歌人。プロダクション人力舎所属。R-1グランプリ2023準決勝進出。TBS『ラヴィット!』「第2回耳心地いい-1GP」準優勝。第4回・第5回笹井宏之賞最終選考。第65回短歌研究新人賞最終選考。第1回粘菌歌会賞受賞。

- 井口可奈 (いぐちかな)

-

1988年北海道生まれ。短歌のほかに小説、俳句、エッセイ、日記などを書いている。第3回京都大学新聞文学賞大賞。第11回現代短歌社賞。第4回ことばと新人賞佳作、第39回北海道新聞短歌賞佳作など。歌集『わるく思わないで』、『芸人短歌』シリーズ企画編集。

- フィードバック 11

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-