詩人、中原中也と文芸評論家、小林秀雄——そして、2人のあいだを渡り歩いた俳優、長谷川泰子。時代が大正から昭和へと変わる頃、まだ何者でもなかった3人の若者たちの「青春」を、広瀬すず、木戸大聖、岡田将生という豪華キャストで描いた映画『ゆきてかへらぬ』。

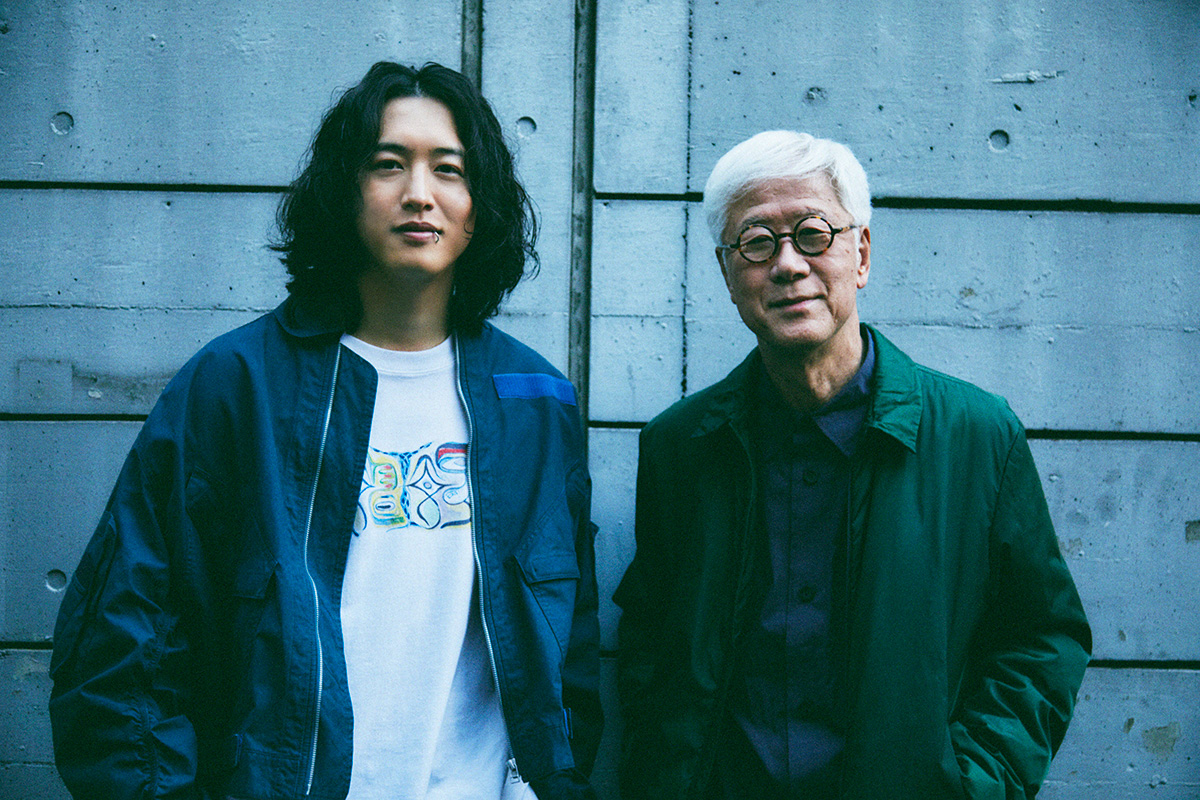

『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』以来、約16年ぶりとなる本作で、監督・根岸吉太郎が描き出そうとしたものは、果たして何なのか。そして、その主題歌“ユーモア”を、中原中也への愛とリスペクトを込めて書き下ろしたミュージシャン・キタニタツヤ。彼がこの映画のなかに見出したものとは何だったのか。それぞれの作品に込めた思いはもちろん、時代を超えて若者たちを魅了し続ける中原中也の魅力について、根岸とキタニの2人に語ってもらった。

あらすじ:京都。まだ芽の出ない女優、長谷川泰子(広瀬すず)は、まだ学生だった中原中也(木戸大聖)と出逢った。20歳の泰子と17歳の中也。どこか虚勢を張るふたりは、互いに惹かれ、一緒に暮らしはじめる。価値観は違う。けれども、相手を尊重できる気っ風のよさが共通していた。東京。泰子と中也が引っ越した家を、小林秀雄(岡田将生)がふいに訪れる……。

ロックスター的存在、中原中也。本作は「幻の脚本」から出発した

―まず、キタニさんにお聞きします。本作『ゆきてかへらぬ』の主題歌の話がきたとき、どんなことを考えましたか?

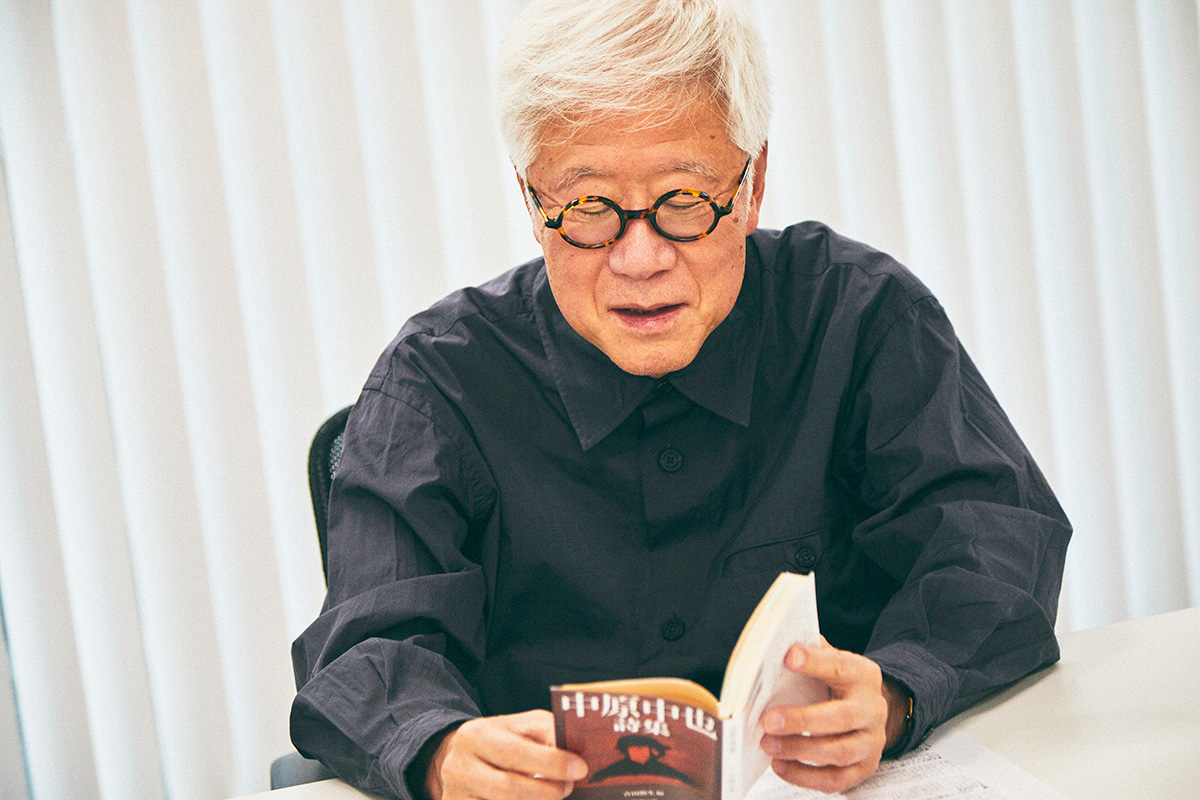

キタニタツヤ(以下、キタニ):いちばん最初レコード会社の担当から、「中原中也って好き?」って、わりと遠回しに聞かれたんですよね。で、「ずっと読んできたし、もちろん好きですよ」って言ったら、「こういう映画の企画の話があるんだけど」という話になって。中原中也の詩は昔から好きで読んでいたし、これはきっと良い曲が書けるに違いないという謎の確信はあって(笑)。それで「自分で良ければ、是非やらせてほしいです」とお返しした感じです。

キタニタツヤ

1996年生まれ。2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始める。同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタート。2020年頃から「キタニタツヤ」名義での活動を加速させ、2023年7月、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ“青のすみか”をリリース、第74回紅白歌合戦に出場。2024年5月、最初にインターネットに音楽を投稿してからちょうど10年の節目に『キタニタツヤ 10th Anniversary Live 彼は天井から見ている』を武道館にて開催。同年、中島健人との特別ユニット"GEMN"としてTVアニメ『【推しの子】』のオープニング主題歌を担当。自身名義の活動以外にも、WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHTなどのアーティストに楽曲を提供するなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。

―キタニさんぐらいの年代の人たちにとって中原中也とは、どういう存在なのでしょう?

キタニ:どうなんでしょうね。そもそも詩に興味を持つ人って、そこまでたくさんいない気もするんですけど、僕自身に関して言うと、中学生のときだったかな? 中原中也の詩が、国語の教科書に載っていたんです。で、教科書に載っている他の文章と比べて、「これだけ、ちょっと雰囲気が違くない?」というか、中学生の感性からしてもまったく退屈ではなく、むしろ刺激的だったんですよね。「こんな詩が、教科書に載っていていいんだ?」みたいな驚きもあって。

―中原中也のいちばん有名な詩——「汚れつちまつた悲しみに……」とかは、教科書に載っていたりしますよね。

キタニ:そう。なので、どこか暗くて儚くてカッコ良いものだっていうイメージが、中学の頃からすごくあって。写真とかを見ても、ちょっとロックスター的じゃないですか(笑)。そういうところで、自分だけではなく、「ちょっと読んでみようかな?」って思った人は、結構いたんじゃないでしょうか。

―根岸監督にお聞きします。中原中也という存在は、キタニさんぐらいの世代にとっても、ある程度認知されているようですが、そんな中原中也にまつわる映画をいま撮ろうと思った動機は、どのようなものだったのでしょう?

根岸吉太郎(以下、根岸):田中陽造さん(※)が書かれたシナリオが、実は40年ぐらい前からあって。「幻の脚本」じゃないですけど、そういうものがあることはみんな知っていたけど、誰も手をつけてなかったんです。

細かい理由はいろいろあるでしょうけど、やっぱり大正から昭和にかけての時代を描くのは、撮影場所も含めてなかなか難しい。セットをつくらなくてはならないところがあるので。そのわりに、話のほうは、まあ言ってみれば、地味ですよね。アクションがあるわけじゃないですし。

※脚本家。1970年代から日活ロマンポルノの中心的な脚本家として活躍。そのほか、鈴木清順監督の大正浪漫三部作、『ツィゴイネルワイゼン』(1980)、『陽炎座』(1981)、『夢二』(1991)、相米慎二監督『セーラー服と機関銃』(1981)、杉田成道監督『最後の忠臣蔵』(2010)など多数の脚本を手がける。根岸吉太郎監督とは『透光の樹』(2004)、『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』(2009)以来のタッグ。

根岸吉太郎(ねぎし きちたろう)

1950年8月24日生まれ、東京都出身。早稲田大学第一文学部演劇学科修了後、日活に入社。1978年『オリオンの殺意より、情事の方程式』で初監督。1981年『遠雷』でブルーリボン賞監督賞、芸術祭選奨新人賞を受賞し、05年『雪に願うこと』で芸術選奨文部科学大臣賞、第18回東京国際映画祭の4部門受賞をはじめ、多くの映画賞を獲得する。2009年、映画『ヴィヨンの妻 ~桜桃とタンポポ~』では、『モントリオール世界映画祭』最優秀監督賞受賞。10年には紫綬褒章を受章。主な監督作品に『狂った果実』(1981)、『探偵物語』(1983)、『ひとひらの雪』(1985)、『ウホッホ探検隊』(1986)、『永遠の1/2』(1987)、『絆-きずな-』(1998)、『透光の樹』(2004)、『サイドカーに犬』(2007)などがある。

―中原中也と小林秀雄、そして長谷川泰子という3人の「複雑な関係性」に焦点を当てた物語になっていて……。

根岸:そういった意味で難しいのと、あとはやっぱり俳優ですよね。「中原中也の役を誰が演るんだ?」っていうところで、なかなかスタートラインにつけなかったんじゃないかと思うんです。

で、僕はこの脚本を20年前ぐらいに読んで、たまたまそのあと、田中陽造さんと『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』という映画を一緒にやって。その映画は、それなりの成果があったと思っているんですけど、そういうこともあって「そう言えば、あの脚本はどうなっているのかな?」と思って、陽造さんやプロデューサーの山田(美千代)さんと話して、「このまま埋もれさせておくのは、もったいよね」「ちょっと手をつけてみたいんだけど」という話をして、今回の企画がスタートした感じなんですよね。

―根岸監督は、田中さんの脚本のどんなところに惹かれたのでしょう?

根岸:もちろん、中原中也の詩については自分も若いときからすごく惹かれるものがありましたけど、もうひとりの天才——小林秀雄ですよね。中原中也と小林秀雄という天才的な男たちに挟まれた、ひとりの女性の生き方というか、彼女も含めた3人のあいだで、すごく特殊な関係ができあがっていくじゃないですか。それを描くのは、ものすごく面白いなと思って、ぜひとも映画にしたいと思ったんです。

「認め合い、嫉妬し合っている」中也、泰子、小林の複雑な関係性を語る

©︎2025「ゆきてかへらぬ」製作委員会

―根岸監督としては、どんな人たちに向けた映画にしたいと思っていたのでしょう?

根岸:誰に向けてというのは、あまり考えたことがないんですよね(笑)。なので、その質問にお答えするのは難しいんですけど、やっぱり広瀬すずという俳優がこの「泰子」という役をやると決めてくれたことが、ものすごく大きかったと思います。

―広瀬すずさんが「泰子」を演じることで、ある種の「現代性」が生まれているように思いました。

根岸:そうですね。さっき言ったように、天才的な男が2人いて、彼らはお互いの才能をすごく認め合っている。この映画で描かれている時点では、彼らはまだ世の中的に認められているわけではないけど、2人は誰よりも早くお互いの才能を認め合っていて。そういう2人のあいだで自分も悶えながら、何かになろうとしているんだけど、彼女は彼らのようにはなれないわけです。それで彼女は、少しずつ心が壊れていくんだけど、壊れていくだけではなく、そこからまた何者かになっていこうとする。そのエネルギーみたいなものが、この物語にはあるように思っていて。

―なるほど。

根岸:あと、もうひとつは、中原中也の詩は素晴らしいと思うんですけど、今回の映画ではなかなか彼の詩をいくつも紹介するということはできなくて。どっちかというと、わりの初期の詩というか、「朝の歌」という詩が誕生するまでの話がメインになっています。実はそのあと、この映画では描かれなかった時期に、彼の素晴らしい詩がいっぱい生まれているんですよね。

キタニ:そうですよね。僕が教科書で見たような有名な詩は、どれも泰子と別れたあとに生まれているわけで……。

根岸:そう。だから、直接は出てこないんだけど、映画全体を見たときに、それが中原中也の詩に重なっているようなイメージになればいいなと思っていて。で、その延長で主題歌として、キタニさんの歌があればいいなって思っていたんですよね。

―ちなみにキタニさんは、この映画を見てどんな感想を持ちましたか?

キタニ:先ほど監督の話にもあったように、この映画で描かれている時期の3人は、まだ何者でもないと言いますか、無名の若者たちじゃないですか。それが意外で、しかしだからこそ共感できる部分もすごくあって。というのは、この映画で描かれる中原中也と小林秀雄って、恋愛以上のものでつながっている感じがあるじゃないですか。

―そこに泰子は、苛立つわけで……。

キタニ:そう。でも、そういう関係性って、若い頃というか、20歳そこらだったら、全然あり得たなって思ったんですよね。意気投合して、お互いのことを認め合いながら、夢や理想を語り合える友人の存在が、恋愛感情よりも全然勝つというか。それは、その年齢だからこそあり得る関係性だなって思って、そこに対するまぶしさみたいなものがありました。

根岸:たしかに、あの2人の関係性には、そういう美しい部分もあるんだよね。ただ、この3人は、みんながみんな、お互いに嫉妬しているようなところがあって……。

キタニ:そうなんですよね。それぞれのことを認めつつも、それぞれが嫉妬しているっていう。

根岸:泰子は、中也と小林の関係に嫉妬しているし、中也はもちろん恋人である泰子をとられたわけだから、小林に嫉妬していて。で、小林はその後、文芸評論家として、世の中にも認められる存在になったけど、若い頃はやっぱりどこかで創作をやってみたいという気持ちがあったと思うんですよね。

キタニ:そうですよね。中原中也のような詩人になりたいっていう。

根岸:だから、中也の才能に対して、強く嫉妬している部分があったと思うんです。そういうものが入り混じって、この不思議な関係性ができあがっているという。

キタニ:そう、中原中也って、ちょっと癪に障るところがあるんですよね(笑)。世の中にはまだ全然知られてないにもかかわらず、自分の才能に対して絶対の自信を持っているじゃないですか。「俺は最強の詩人だ」って、本気で思っているようなところがあって。

©︎2025「ゆきてかへらぬ」製作委員会

―そういう人って、ミュージシャンにもいるような。ちなみに、キタニさんも……。

キタニ:いやいや、僕はめちゃめちゃ小林秀雄だと思います(笑)。だから、中原中也のような存在に対して、どこかイラッときてしまうようなところもあって。

主題歌“ユーモア”制作の背景。根岸「本作ラストに相応しい曲」

—そんな映画の主題歌を、キタニさんは、どんなアプローチでつくっていったのですか?

キタニ:先ほど監督がおっしゃっていたように、ラストシーンのあとに流れるということは、あらかじめ聞いていて。だから、あの「状景」ですよね。抜けるような青空のもと、泰子が歩いているっていう。なので、作品全体のストーリーを要約するようなものではなく、あそこで響くような言葉を書けたらいいなっていうのは思っていて。

それで、泰子と小林秀雄にとって、中也の存在がどういうものであって、彼が遺した言葉がどういうものであったのかっていうのを考えていって、こういう歌詞になりました。

―事前に監督からの要望みたいなものはあったんですか?

キタニ:いや、そこまで細かくあったわけではないんですけど……。

根岸:まあ、細かくは言いようがないんだけど(笑)。ともかく、完成版じゃないにしても、実際の映像を見てもらって、そこから受ける印象っていうのかな。それを言葉にしてもらえればいいなって思っていて。ときどきミュージシャンの方が、そのときの自分を表現しようとして、映画とそんなにリンクしない主題歌をつくられることもあるじゃないですか。

キタニ:はははは。

根岸:そういう感じのものではないというか、すごく滑らかな感じに仕上げていただいたなって思っていて。まあ、いまキタニさんが言っていたことだけど、映画の最後に空が映って、そこに流れるのに相応しいものっていうのかな。そういうものを求めていた。楽曲の編成やメロディにしても、それまでのキタニさんの楽曲の感じとは、すごく違うじゃないですか。ちゃんと映画のことを思って曲をつくってくれたんだな、と思いました。

―キタニさんの楽曲って、ビート感だったり転調が印象的な曲が多かったような気がしますが、この“ユーモア”という曲は少し違ったテイストの曲になっていますよね。

キタニ:そうですね。こういう曲も好きだし、つくりたいとは常々思っていたんですけど、なかなかその機会がないうちに「キタニタツヤの曲は、こういう感じだよね」ってなっていったようなところがあって(笑)。だから、そういう意味でも、とても良かったです。

―アレンジの部分というか、アカペラのコーラスから始まる感じが新鮮でした。

キタニ:ああ……アカペラは最近ハマっていて(笑)。アカペラの動画を見ながら、近いうちにやりたいなって思っていたんです。最初の一音、歌詞の最初のひと言に関して、監督がすごい重要視しているという話は事前の打ち合わせで聞いていて。曲のデモを出したときのやり取りでも、そのことをおっしゃっていたので、アカペラで始まるのは面白いかもしれないって出したら、それでOKをいただいたんですよね。

キタニ「詩とは前提としてユーモラスなもの」。悲しみを踏み台にした中也の詩

―あと、この映画から「ユーモア」というテーマを取り出したのが、すごく面白いなって思いました。

根岸:うん、そうですね。そこは面白いなって思った。

キタニ:この曲を聴いたファンの方に「ユーモアって感じの曲じゃなかったですね」みたいなコメントをもらったんですけど、僕としては普通にスッと選んだ言葉で、ミスマッチを狙ったわけではないんですよね。やっぱり詩というものは、最初から前提としてユーモラスなものであるというか、現実をひねって書くからこそ詩になると僕は思っているようなところがあって。ひねられているからこそ、ちょっと余白があると言いますか……。

―この曲に寄せたコメントでも書いていましたよね。「詩を書くことは、意味なくただそこにあるだけの現実をあえてユーモラスに捉えて解釈し、言葉というフォーマットで出力しなおす営みだと思っています」と。そのコメントを読んで、この映画で描かれている「朝の歌」誕生のシーンを思い出しました。あのシーンは、この映画のひとつのクライマックスになっていますよね。

根岸:そうですね。やっぱり泰子に捨てられなければ、あの詩は書けなかったと思うんです。で、面白いのは、あの詩によって、中也はさらに小林に認められるようになるという(笑)。

キタニ:よりによって、自分の恋人を奪った男に(笑)。

根岸:そう。ただ、これはもう、文学史的にもそうだと言われているんですよね。泰子に捨てられ、あの詩が生まれたことによって、詩人・中原中也が誕生したと。で、それを誰よりも評価したのが小林秀雄であるという。だから、本当に不思議な関係性ですよね(笑)。

キタニ:たしかに(笑)。

根岸:中原中也の場合は、悲しみとか不幸というものを踏み台にして詩をつくっているところがあるんだと思うんです。ただ、そういった悲しみや不幸をそのままのかたちでは提示しないというか、それを別のところから見つめて——それこそ、ユーモアなのかもしれないけど、そういうものを通して言葉にしていくというのかな。別の言い方をすると、自分がその悲しみを乗り越えるということも含めて、言葉を紡いでいるようなところが中原中也にはあったと思うし、それが彼の詩の魅力なんじゃないかな。

キタニ:でもホント、悲しい詩ばかりですよね。「悲しみ」とか「悲しい」って言葉を、何回自分の詩のなかで使っているんだっていう(笑)。ただ、そうやって純粋な悲しみから始まったものが、それだけではないものになっていくところが、中原中也の詩の魅力的なところだと思うんです。

根岸:あと、中原中也自身も音楽が好きで、自分の詩に曲をつけてもらうようなことも結構やっているんですよね。だから言ってみれば、そういう作詞家っぽいところも彼のなかにはあったんじゃないかな。言葉の繰り返しも含めて音楽的につくっているところがある。

―それにしても、時代を超えて若者たちを惹きつける、中原中也の魅力って何なんでしょうね……。

キタニ:まあ、若い人たちは基本的に悲しい歌が好きですから(笑)。悲しいことを自分の代わりに言ってくれる人を、どこか探してしまうようなところがあるというか。

―たしかに、若者ならではの「孤独」や「自意識」の問題、あるいはその「こじらせ方」を中原中也の詩に見出すようなところはあるかもしれないです。

キタニ:そう。若いときって多かれ少なかれ自意識をこじらせがちだけど、それってみんな自分だけのものだと思っているじゃないですか。そのことに落ち込んだりして。でも、それと同じようなこじらせ方をしている人がこんな昔にもいたんだっていうことに対して、どこか安らぎを覚えるというか。少なくとも自分は中学生ぐらいの頃、中原中也の詩を読んで、そんなことを感じた覚えがあります(笑)。

根岸:(笑)。まあ、その悲しさみたいなものが、自己完結しているところがいいんじゃないですかね。まわりの人には多少迷惑を掛けているのかもしれないけど、詩を読む分には自分で勝手に悲しんで、勝手にダメになっているようなところがある。その有り様が、あまりにも見事じゃないですか(笑)。

キタニ:たしかに(笑)。

根岸:なれるものなら、自分もそうなってみたいというか、どこかあこがれてしまうようなダメさがあって。そこに惹かれるんじゃないかな。若い頃は特に。まあ、普通に社会生活を営もうとするとなかなかそうはなれないんだけど、自分ができないことをやってくれている人というか。そういう側面もあるんじゃないかな。

悲しいときに身をゆだねるための芸術と、苦しみ悶える青年らの物語と

―ここまでの話を踏まえながら、最後に改めて、映画『ゆきてかへらぬ』と、その主題歌“ユーモア”を、どんなふうに受け止めてもらいたいと思っていますか?

キタニ:自分がつくった“ユーモア”という楽曲に関して言えば、僕にとって中原中也の詩がそうだったように、何か悲しいことがあったとき、あるいは悲しいことが起こりそうなときに、思い返して聴いて欲しいなって思っていて。そういうことを考えながらつくった曲でもあるというか、悲しい瞬間が訪れたときにふと耳を傾けてもらえるようなものであって欲しいなっていう。

―その「悲しみ」に浸らせてくれるような曲ではなく、その「悲しみ」をフワッとやさしく包み込んでくれるような曲になっていると思いました。

キタニ:うん、そうですね。音楽とか詩って、そもそもそういうためにあるんじゃないかって、僕は思ったりもするんですよね。実際、この曲の歌詞はそういう内容の歌詞になっていたりもするので、映画の内容はもちろんですけど、その最後に流れるこの曲の歌詞も含めてじっくり聴いていただけたらなって思います。

―根岸監督は、いかがですか?

根岸:うん。なんか「若い人たちに見てもらいたい」って言わないといけないような雰囲気があるんだけど(笑)。

キタニ:はははは。

根岸:ただ、20歳前後の独特な感じっていうのは、やっぱりあるじゃないですか。自分からしたらもう半世紀ぐらい前のことになってしまうんだけど、あの年代ならではの輝きっていうものは、やっぱりあるなって思っていて。もちろん輝きだけではなく、多かれ少なかれ誰しも夢があったり、なりたい自分みたいなものがあったりすると思うんだけど、そこに何か障害みたいなものがあって、そう簡単にはいかないわけじゃないですか。思った通りに人生が進む人っていうのはあんまりいなくて、みんなどこかで悶えていると思うんですよね。

―それこそ、間違ったことをしてしまったり、誰かを傷つけてしまったり……。

根岸:そう。僕ぐらいの年代になってもあの時代はそういうものだったなって、半ば後悔や反省も含めて振り返ったりするものなので。だから、その年代を精一杯生きたこの3人の姿を見ることで——それは老いも若きも関係なく、きっと何かを感じると思うんですよね。彼ら3人のエネルギーっていうのかな。それを受け止めたとき、心のなかに湧いてくるものがあるはずだっていう。そう思いながら、この映画を撮っていたところがあるんですよね。

- 作品情報

-

『ゆきてかへらぬ』

『ゆきてかへらぬ』

2月21日(金)より、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開

監督:根岸吉太郎

脚本:田中陽造

出演:広瀬すず、木戸大聖、岡田将生、田中俊介、トータス松本、瀧内公美、草刈民代、カトウシンスケ、藤間爽子、柄本佑

- プロフィール

-

- 根岸吉太郎 (ねぎし きちたろう)

-

1950年8月24日生まれ、東京都出身。早稲田大学第一文学部演劇学科修了後、日活に入社。1978年『オリオンの殺意より、情事の方程式』で初監督。1981年『遠雷』でブルーリボン賞監督賞、芸術祭選奨新人賞を受賞し、05年『雪に願うこと』で芸術選奨文部科学大臣賞、第18回東京国際映画祭の4部門受賞をはじめ、多くの映画賞を獲得する。2009年、映画『ヴィヨンの妻 ~桜桃とタンポポ~』では、『モントリオール世界映画祭』最優秀監督賞受賞。10年には紫綬褒章を受章。主な監督作品に『狂った果実』(1981)、『探偵物語』(1983)、『ひとひらの雪』(1985)、『ウホッホ探検隊』(1986)、『永遠の1/2』(1987)、『絆-きずな-』(1998)、『透光の樹』(2004)、『サイドカーに犬』(2007)などがある。

- キタニタツヤ

-

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始める。同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタート。2020年頃から「キタニタツヤ」名義での活動を加速させ、2023年7月、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ“青のすみか”をリリース、第74回紅白歌合戦に出場。2024年5月、最初にインターネットに音楽を投稿してからちょうど10年の節目に『キタニタツヤ 10th Anniversary Live 彼は天井から見ている』を武道館にて開催。同年、中島健人との特別ユニット"GEMN"としてTVアニメ『【推しの子】』のオープニング主題歌を担当。自身名義の活動以外にも、WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHTなどのアーティストに楽曲を提供するなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。

- フィードバック 80

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-