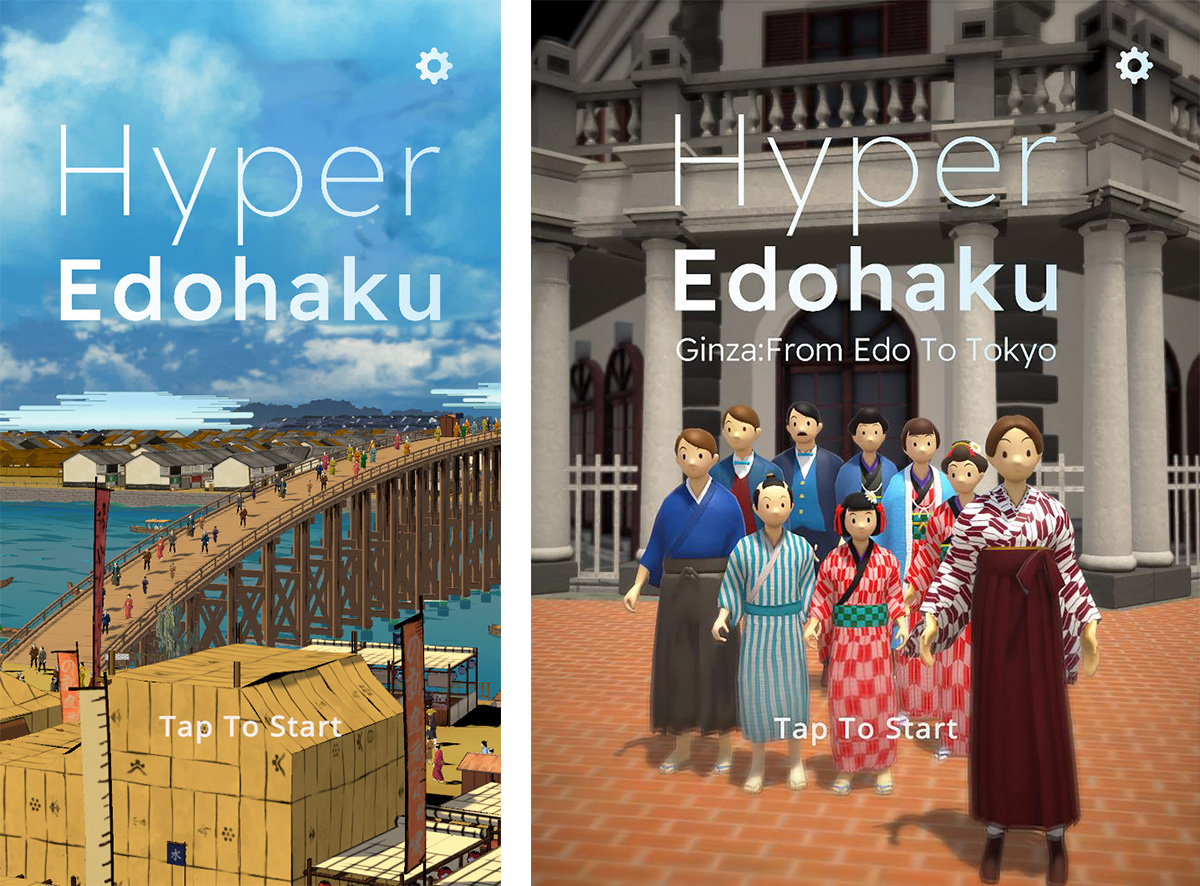

大規模改修工事のため改装中の江戸東京博物館がリリースしたスマートフォンアプリ『ハイパー江戸博』が、累計ダウンロード数約21万を達成するなど、人気を集めている。「江戸両国編」「明治銀座編」「日本橋繁昌記 江戸のお金編」(以下「日本橋編」)と舞台を変えて展開するシリーズは、キャラクターになって3D空間で江戸時代や明治時代の街並みを探索しながら、博物館の収蔵品100点を集め、歴史上の人物との出会いや、当時の経済感覚まで体験できる内容だ。

屋台や店が軒を連ねる賑やかな盛り場、市井の人々の活気ある暮らし、浮世絵に描かれた風景……。庶民文化が花開いた江戸の街や西洋文化を取り入れて変化した明治の街が、スマートフォンの中でどのように息づいているのか。『伝統芸能の革命児たち』(文藝春秋)などの著者で伝統文化にも造詣が深い編集者の九龍ジョーさんと、東京都江戸東京博物館の学芸員、遠藤美織さんの対談を通して、デジタルで生まれ変わる江戸、明治の魅力に迫る。

3D空間だからこそ体感できる江戸の熱気。当時の両国橋の賑わいも再現

九龍ジョー(以下、九龍):「江戸両国編」「明治銀座編」、そして「日本橋編」と全部プレイしましたが、最初の両国編から、ゲーム空間の完成度が高いですね。

九龍ジョー(くーろん じょー)

1976年生まれ。ライター、編集者。編集を手掛けた書籍、雑誌、メディア多数。NHKラジオ第一『小痴楽の楽屋ぞめき』レギュラー。著書に『伝統芸能の革命児たち』(文藝春秋)、『メモリースティック ポップカルチャーと社会をつなぐやり方』( DU BOOKS)など。

—九龍さんは伝統芸能にも詳しいですが、アプリならではの発見はありましたか?

九龍:たくさんあります。例えば、落語の「たがや」(※)という演目では両国橋ですれ違うのが大変だと描かれていますが、実際に両国橋を歩くと通行人が行き交い、「これは馬で侍が入ってきたら大変なことになる」というのがリアルに体感できる。文字や絵では伝わらない空間の息づかいがあるんです。

※古典落語の演目。両国の川開きの花火見物で、両国橋は大勢の人でごった返している……という場面から始まる。

遠藤美織(以下、遠藤):3D空間は物事を理解するうえで、すごく有効だと思います。博物館で展示資料を見ると、紙の資料や古いものを一見しただけでは、なかなか理解できないことがありますが、江戸時代、明治時代を再現した空間を自分で動き回ることで、まったく違った体験が得られます。

遠藤美織(えんどう みおり)

1995年生まれ。2019年から東京都江戸東京博物館学芸員。

九龍:遠藤さんは日本橋編から制作に携わったそうですが、第1弾の両国編のローンチ時点で、いちプレイヤーとしても感動したんじゃないですか。

遠藤:はい。私もデバッグのため、何度もプレイしましたが、学芸員である私でさえプレイする度に新たな発見があり、解像度が上がっていくのを感じます。両国は盛り場、明治銀座は最先端の街、日本橋は経済が回る物流の中心地。日本橋編では、魚河岸に魚を届けに来る人や、そこから各地に売りに行く人の姿が見られます。

九龍:日本橋は五街道の起点でしたからね。近くの芝居小屋・市村座には、7代目市川團十郎も出てきます。

『ハイパー江戸博 日本橋繁昌記 江戸のお金編』より

遠藤:当時の日本橋は娯楽の場でもありました。五街道の起点なので大名行列もあり、さまざまな人が通り過ぎていく。これを知らない人に言葉で説明しても「ふーん」といった程度の反応になりがちですが、3D空間で見ると実感を持ってもらえるかと。

九龍:ゲームだと、実際に歩き回れるのがいいですね。長屋から表通りに出るために木戸口をくぐりながら、「こんなふうになっているのか」と。平面資料だと想像するしかなかった位置関係がわかる。制作サイドは大変だったでしょうけど。

遠藤:長屋の裏側など、当時の資料でも細かい部分まで描きこまれていないことが多いんです。当館の常設展にある長屋の原寸大模型なども参考に制作しました。

東京都江戸東京博物館の長屋の原寸大模型

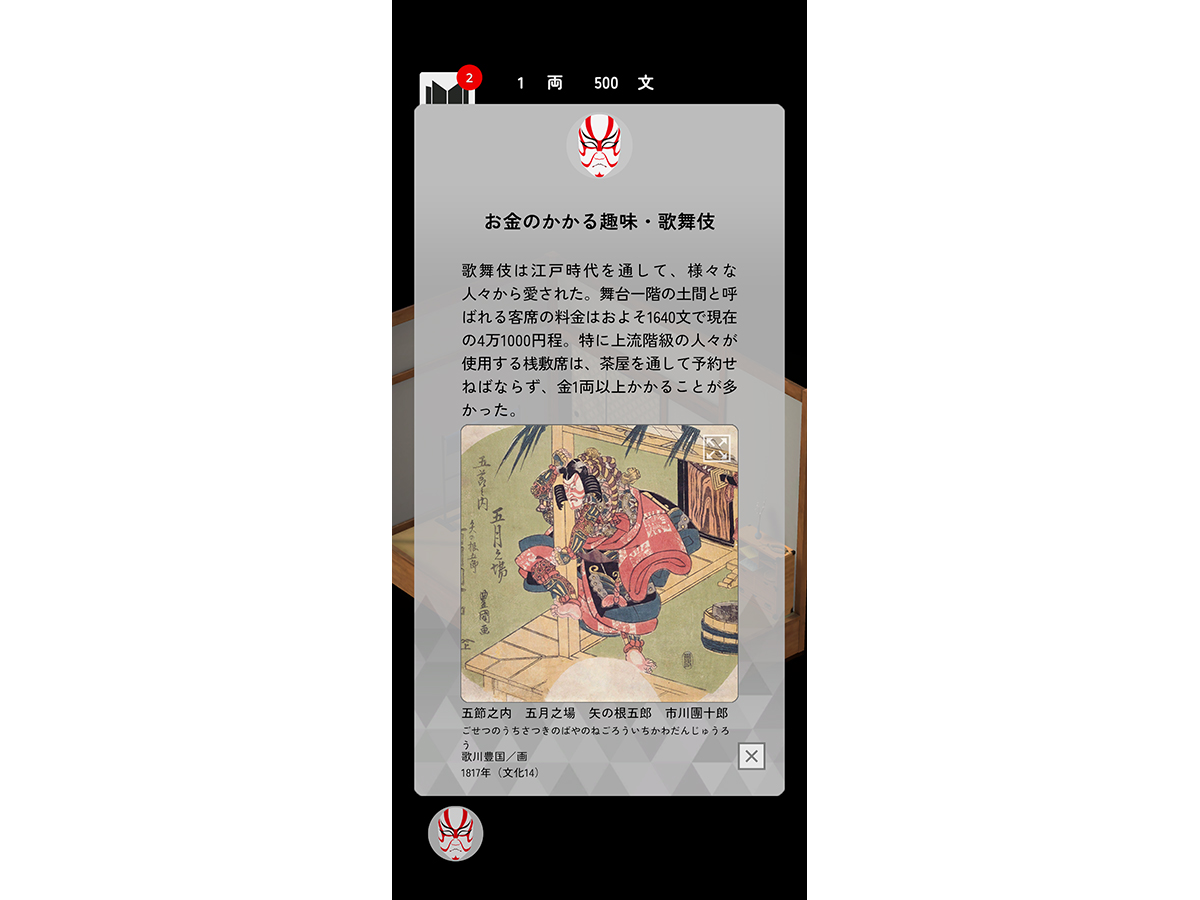

歌舞伎の入場料は1両=約10万円……博物館がゲーム開発した理由とは

—江戸東京博物館が「ハイパー江戸博」を開発されたきっかけは?

遠藤:博物館の大規模改修中にも所蔵資料を活用し、多くの人に見てもらえる環境がほしかったというのが一つ。また、東京都の文化戦略として、新たな鑑賞体験を提供していく取り組みのなかで、当館の研究の蓄積である常設展の内容をデジタル化できないかという話もありました。それらが合わさって、最終的にゲームというかたちになりました。

九龍:ゲームなら博物館になじみのない人たちにもリーチできそうですね。ただ、言うは易しで、これを実現するのは並大抵のことではなかったのでは?

遠藤:想像以上に大変だったと聞いています。

九龍:しかも、リリースを重ねるごとにゲームシステムも進化していますよね。明治編からAR機能が追加されたり、日本橋編ではお金の増減システムが実装されたり。

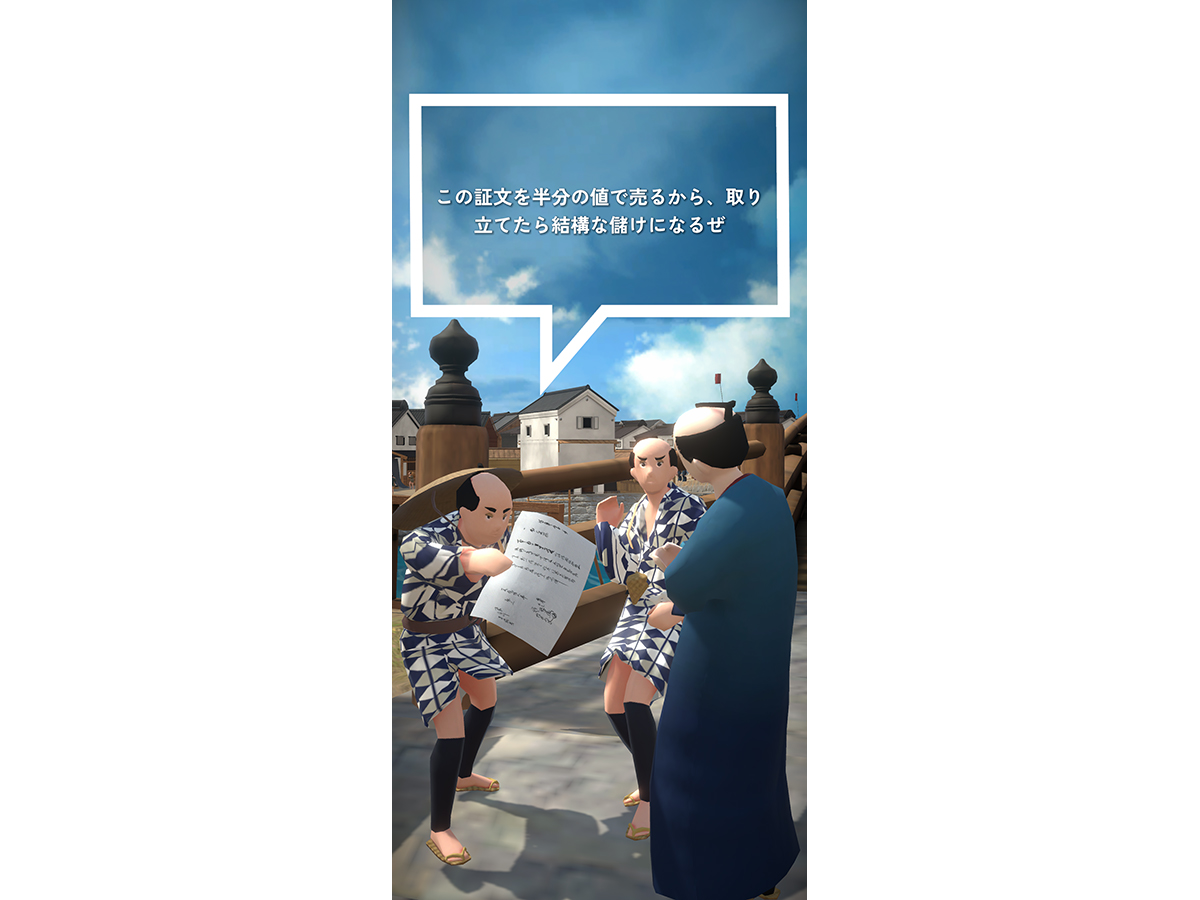

遠藤:日本橋編ではプラスアルファの要素がほしいという話になり、金融経済の中心地だったことから、お金をテーマに財布機能を実装する案が出ました。こういったアイデアは学芸員だけでは思いつかないこともあるので、開発会社との相談が重要でした。

『ハイパー江戸博 日本橋繁昌記 江戸のお金編』より

—九龍さんから見て、このアプリの意義はどんなところにありますか?

九龍:歴史を「ゲーム体験」として提供している点ですね。若い世代も含め、多くの人が気軽に江戸時代の空気を感じられる。しかも、それが史実に基づいているという信頼性も併せ持っている。史実考証については、博物館内でも、特定の時代や場所に専門性を持つ方が担当するのですか?

遠藤:できるだけ学芸員の専門性を活かして担当を決めています。私自身も常設展示室のコーナーでは近世の商業を担当しているので、日本橋編から携わることになりました。

—第3弾の日本橋編は「お金」がテーマになっていますが、江戸時代の通貨価値を現代に置き換えるのは難しそうですね。

遠藤:はい、江戸時代といっても約260年間あるので、物価変動もあります。今回の舞台設定は文化文政期(1800年代初頭)です。当時は金貨の「両」、銀貨の「匁(もんめ)」、そして銭という3種類の貨幣があり、さらにお米の価格変動も価値に関わってきます。これをそのまま盛り込むとユーザー体験を損なうので、元資料では銀表記のものも銭や両に換算するなど工夫しました。

九龍:1両は10万円ぐらいという設定でしたね。歌舞伎の入場料も1両くらい。なかなかするもんだなと思いました。

遠藤:この1両(10万円相当)は茶屋を通して購入する特別席で、終演後に役者が挨拶に来るサービスも含まれていました。

九龍:なるほど。茶屋を介して買う席は、単なる観劇とは違う体験価値がありますからね。

史実考証とエンタメ性の絶妙なバランス。日本舞踊家がモーションキャプチャーを担当!

—そのあたり、史実とエンタメの関係に詳しい九龍さんの視点から印象的な点は?

九龍:以前、大河ドラマの風俗考証の方から聞いたのは、厳密な考証が「面白さの制約になりかねない」という難しさです。でもこのアプリは、史実に基づきつつ、ちゃんと面白さも尊重されているのを感じます。

遠藤:そこは難しいバランスでした。博物館として事実に即したものを提供する使命がありますが、ユーザー体験も大切です。例えば、日本橋編で主人公が銭湯に行くシーンで、当館が所蔵する江戸時代の銭湯に関する資料に記載された場所だとゲームプレイの動線から遠すぎるとの意見が出たんです。でも、勝手に銭湯をつくるわけにはいきませんから、「もう少し近い場所にも銭湯があった」という論拠を探し当てたんです。

九龍:「あったこと」がわかれば、つくれる。執念ですね(笑)。いわゆるNPC(ノンプレイヤーキャラクター)である通行人たちも、記号的ではなくて、一人ひとりリアリティがあるのも素晴らしいなと。日本舞踊家の藤間涼太朗さんがモーションキャプチャーを担当したとか。

CAP:藤間涼太朗さんがモーションキャプチャーをしている様子

遠藤:はい、多様な動きをつくってくださっていて感動しました。

九龍:藤間流では、藤間勘十郎さんが超歌舞伎で初音ミクのモーションキャプチャーを担当されていることも有名ですが、あの人たちのデジタルへの対応力は本当にすごい(笑)。

—「ハイパー江戸博」アプリのユーザー層は、どのような人が多いんでしょうか?

遠藤:レビューやSNSなどを見ると、歴史好きの若い方々が多いようです。学校単位でのダウンロードも多いです。葛飾北斎や文明開化、三貨制度など、教科書に出てくるキーワードが多いので、教材としても活用されているようです。

九龍:遠藤さんが担当した日本橋エリアといえば、大河ドラマ『べらぼう』の舞台でもありますね。

遠藤:そうなんですよ。主人公の蔦屋重三郎は時代が少しずれていて登場させられませんでしたが、日本橋界隈の出版文化の雰囲気や関連人物は登場させています。ドラマで興味を持った方が、このアプリを通して、江戸時代をより身近に感じてもらえたら嬉しいですね。

『ハイパー江戸博 日本橋繁昌記 江戸のお金編』より。通行人の様相もさまざま

35万点から選りすぐり。学芸員「とっておき」の収蔵品も!?アプリで広がる資料活用の可能性

九龍:博物館で実際に資料を見るのもいいですが、アプリになるとまた距離が変わって、歴史が身近に感じられます。あと、セリフをきっかけにイベントが起こるところがいいなと。いきなり歴史的事実を並べられるよりも、セリフから入るほうがより引き込まれます。

遠藤:アプリ内で集める収蔵品の解説文も、親しみやすい表現を心がけました。

『ハイパー江戸博 日本橋繁昌記 江戸のお金編』より。つい読みたくなるポップな見出し

九龍:ちなみにアプリ内で集める資料はそれぞれ100点ですが、実際に江戸東京博物館の所蔵資料は全部でどのくらいあるんですか?

遠藤:標本資料だけで、約35万点あります。

九龍:35万点! すごい数ですね。「ハイパー江戸博」に登場する資料は、すべて実際に展示されているんですか?

遠藤:必ずしもそうではないんです。保存状態や物理的な制約など、さまざまな点で、良い資料なのになかなか展示に組み込みにくいものもあるんです。ただ、アプリならそうした普段は見せられない資料も紹介できるのがメリットです。

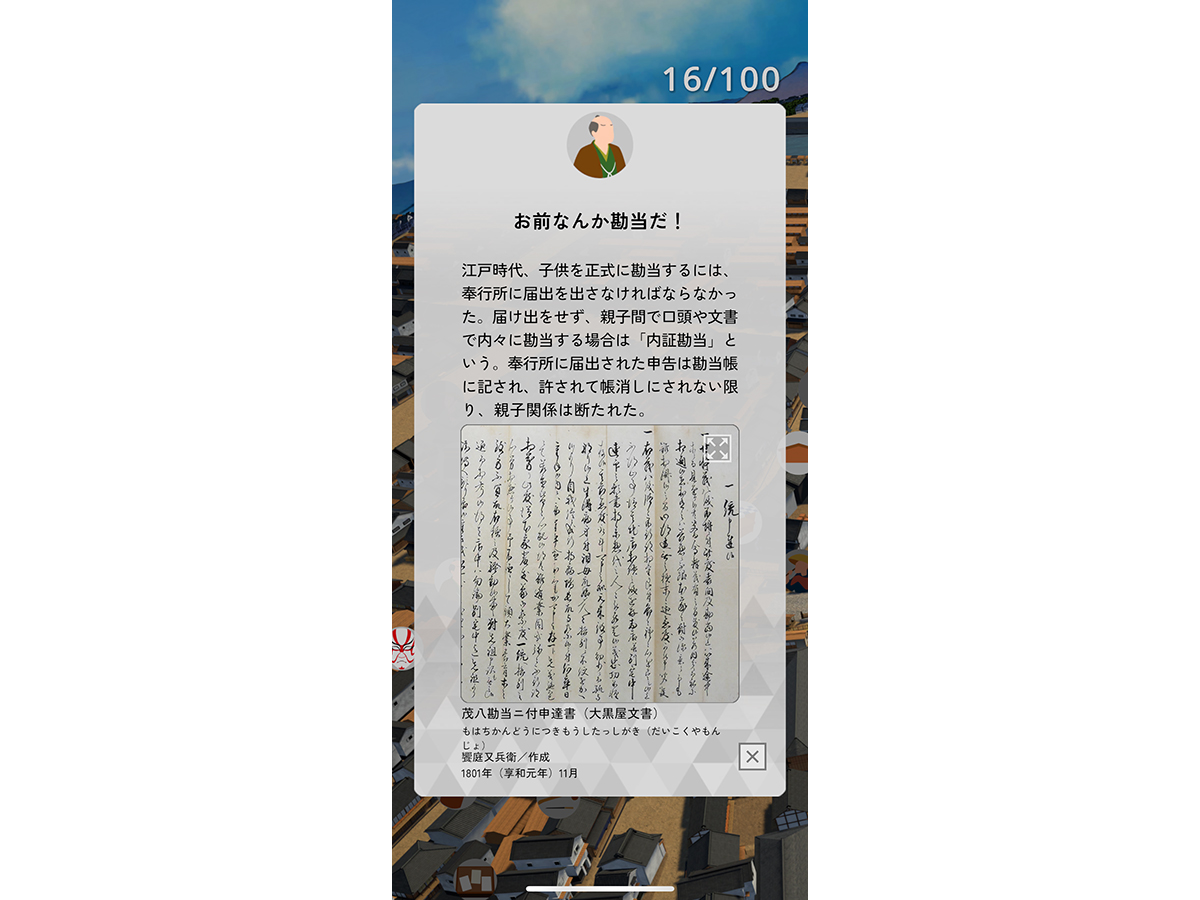

九龍:その文脈で、第3弾の日本橋編で、遠藤さんにとって思い入れのある資料はありますか。

遠藤:主人公が父親に勘当される場面で出てくる資料ですね。息子を勘当した商家の父親が書いた文書で、常設展ではなかなか出せなかったんですが、今回のアプリで日の目を見ました。

『ハイパー江戸博 日本橋繁昌記 江戸のお金編』より

九龍:学芸員ごとに「いつかはこの資料を……!!」と思っている、とっておきの品がありそうですね(笑)。

遠藤:そんな気がします(笑)。常設展や特別展に加えて、アプリという新たな機会ができたことで、資料活用の可能性は広がりました。

デジタルが切り拓く新しい鑑賞体験——続く第4弾は大正の浅草が舞台

—他の博物館でも同様のデジタル展開は行われていますか?

遠藤:他館もさまざまな方法を模索されていますが、博物館がゲーム会社と共同でゲームエンジンを使ってアプリをつくるのは、国内では初の試みだと思います。

九龍:大英博物館をはじめ、デジタル技術を使った博物館のアーカイブ展示の先進事例も増えましたが、「ハイパー江戸博」の海外展開はどうですか。

遠藤:日本語と英語の二言語で、アメリカ、ヨーロッパ、韓国、タイなど複数ヶ国でリリースしています。日本語の文章を英語に翻訳する際には、文化的背景を伝えるのに苦労することもありますが。

九龍:インバウンド需要や『SHOGUN 将軍』(※)のヒットを見ても、日本の歴史文化への関心は高まっているのを感じます。

遠藤:まずはこのアプリを通じて江戸東京博物館を知ってもらい、2026年春の再開館以降は、それをきっかけに様々な国の方に来館してもらえたらと思っています。そのためのアクセシビリティを検討しながら、改修も進めているところです。

※2024年から放映・配信されているアメリカの時代劇ドラマシリーズ。ジェームズ・クラヴェルの1975年の小説『将軍』を原作としている。

『ハイパー江戸博』第一弾江戸両国編と第二弾明治銀座編

—「ハイパー江戸博」の第4弾も開発中なんですよね。

遠藤:はい、次は大正時代の浅草がテーマとなる予定です。

九龍:エンタメの中心地だ。浅草十二階(凌雲閣)(※)なども出てくるわけですね。江戸東京博物館は「江戸」が先に来るので江戸時代のイメージが強いですが、明治時代・大正時代も東京の歴史として重要ですからね。

遠藤:そうなんです。常設展示室では、現代に至るまでの江戸から東京の歴史を紹介しています。私にとっては歴史資料に見えるものが、親世代には現役で使っていたものだったりします。これから10年、20年経つと、おそらく私の世代の「使っていたもの」が歴史資料となるのでしょう。

九龍:その積み重ねが江戸から東京の歴史まで通貫している、と。明治銀座編での時間の移り変わりを体感させるゲームシステムもよかったです。「ハイパー江戸博」の強みは、テクノロジーを使う目的がブレていないこと。「江戸博の資料を体感してもらう」という核の部分を外していない。

遠藤:ありがとうございます。さまざまなきっかけで江戸時代や明治、大正時代に興味を持たれたとき、当館のコンテンツが受け皿になればと思っています。

九龍:東京のルーツをいつでも確認できることは重要ですね。「ハイパー江戸博」続編も、江戸東京博物館の2026年春の再開館も楽しみにしています。

※1890(明治23)年に浅草に建てられた12階建ての高層建築。当時50メートルを超える建築物は珍しく、開業当初は多くの客が足を運んだ。

- サービス情報

-

「ハイパー江戸博」は、デジタル技術を活用し、博物館の収蔵品の新たな鑑賞体験を提供することを目的に開発された無料のアプリです。

「ハイパー江戸博」は、デジタル技術を活用し、博物館の収蔵品の新たな鑑賞体験を提供することを目的に開発された無料のアプリです。

『ハイパー江戸博 江戸両国編』

江戸の人々の暮らしにはどんな工夫や楽しみがあったのだろう。さまざまな人やものでにぎわう江戸の町を散策していまにつながる知恵をみつけてみよう。

『ハイパー江戸博 明治銀座編』

西洋化がすすむ明治時代の銀座を時間旅行して、いまの東京を形づくった制度や文化をみつけてみませんか。

『ハイパー江戸博 日本橋繁昌記 江戸のお金編』

日本中から人やものがあつまり、さまざまな商いで繁盛した大江戸で、あなたはひとりの商人の人生を追いかけます。

- プロフィール

-

- 九龍ジョー (くーろん じょー)

-

1976年生まれ。ライター、編集者。編集を手掛けた書籍、雑誌、メディア多数。『神田伯山ティービィー』『歌舞伎ましょう』『かずたろう歌舞伎クリエイション』などYouTubeチャンネル監修も行っている。著書に『メモリースティック ポップカルチャーと社会をつなぐやり方』( DU BOOKS)、『伝統芸能の革命児たち』(文藝春秋)など。

- 遠藤美織 (えんどう みおり)

-

1995年生まれ。2019年から東京都江戸東京博物館学芸員。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-