「自分が感動していないのに、他人が感動するわけがない」

そう語るのは、スタイリストの北村道子さんだ。

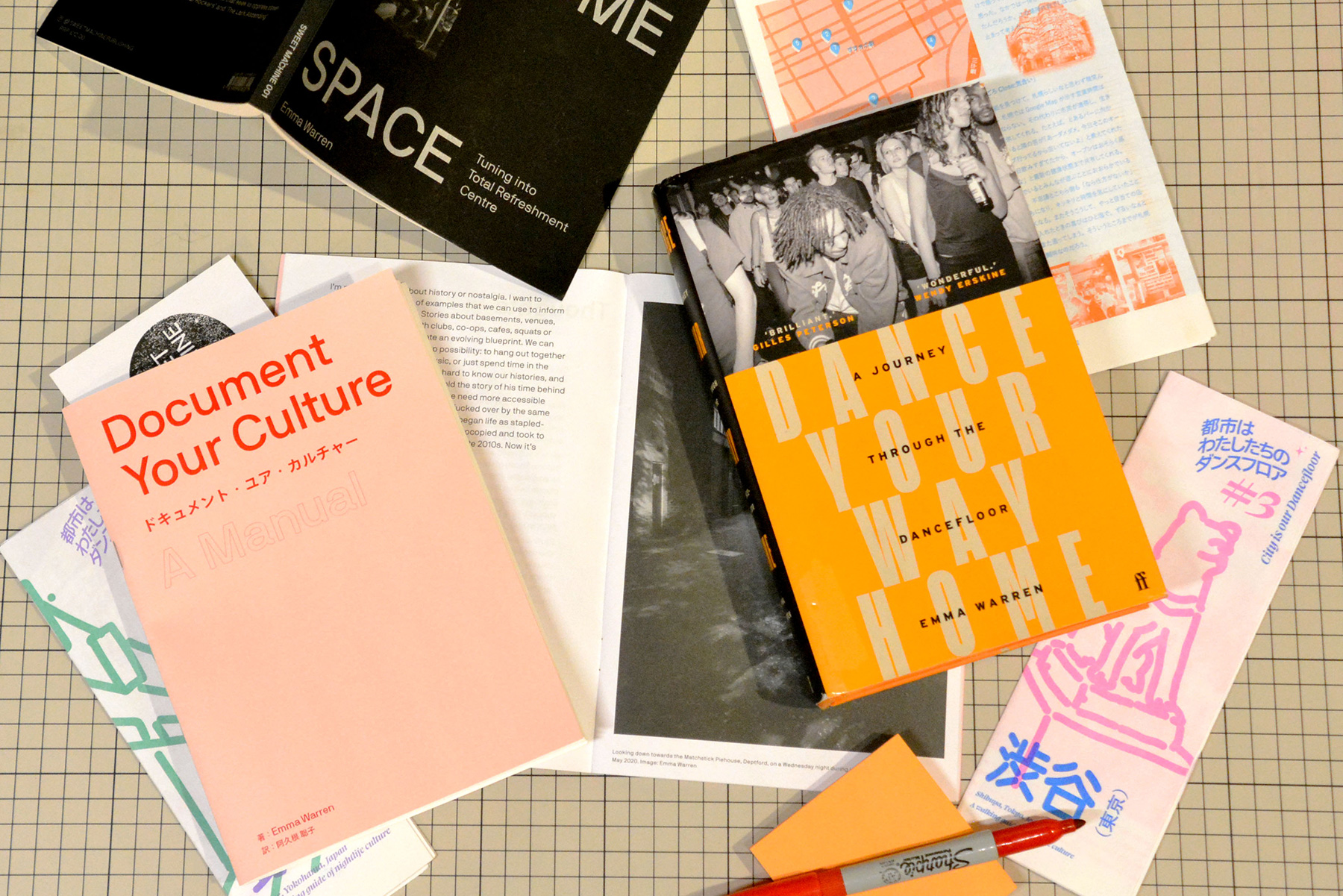

10代を対象に、クリエイティブを学ぶ場を開いているGAKU。2024年11月から2025年4月まで、編集のクラス『dialogue editing』を全11回行っている。「都市」にフォーカスするこのクラスは、東京・中野の書店やライブハウスなどで実施。中野の街で過ごした時間をもとに、一冊の本をつくりあげることを目標としている。

GAKUの事務局長で、このクラスを担当する熊井晃史さんたっての希望により、ゲストとして呼ばれたのが、北村さん。映画や広告、ファッションシューティングにおいて、ざらりとした存在感を残すスタイリングを手がけてきた北村さんは、自身の著書などにおいて、ファッションのみならず、都市と装いの関係性や、生きること、学ぶことに関する言葉を発してきた。

40年以上にわたって仕事をしてきた北村さんが、クラスを受講する10代に向けて語ったのは、自身の人生を生きるなかで得てきた野生の学びに基づく言葉たち。その親密でありながら緊張感もある空気の中で行われた対話をお届けする。

対話から他者、都市を知る『dialogue editing』。手紙から実現した北村さんとの対談

バックグラウンドはさまざまながら、表現することに関心を持つ10代の高校生や大学生が参加し、中野をテーマに一冊の本をつくる『dialogue editing』。もともと自主的に本づくりを行ってきたというGAKU事務局の佐藤海さん発案のもと始まり、熊井さんらが講師を務めてきた。これまでクラスでどのようなことを行ってきたのか熊井さんに尋ねると、「とにかく対話をしてきました」という答えが返ってきた。

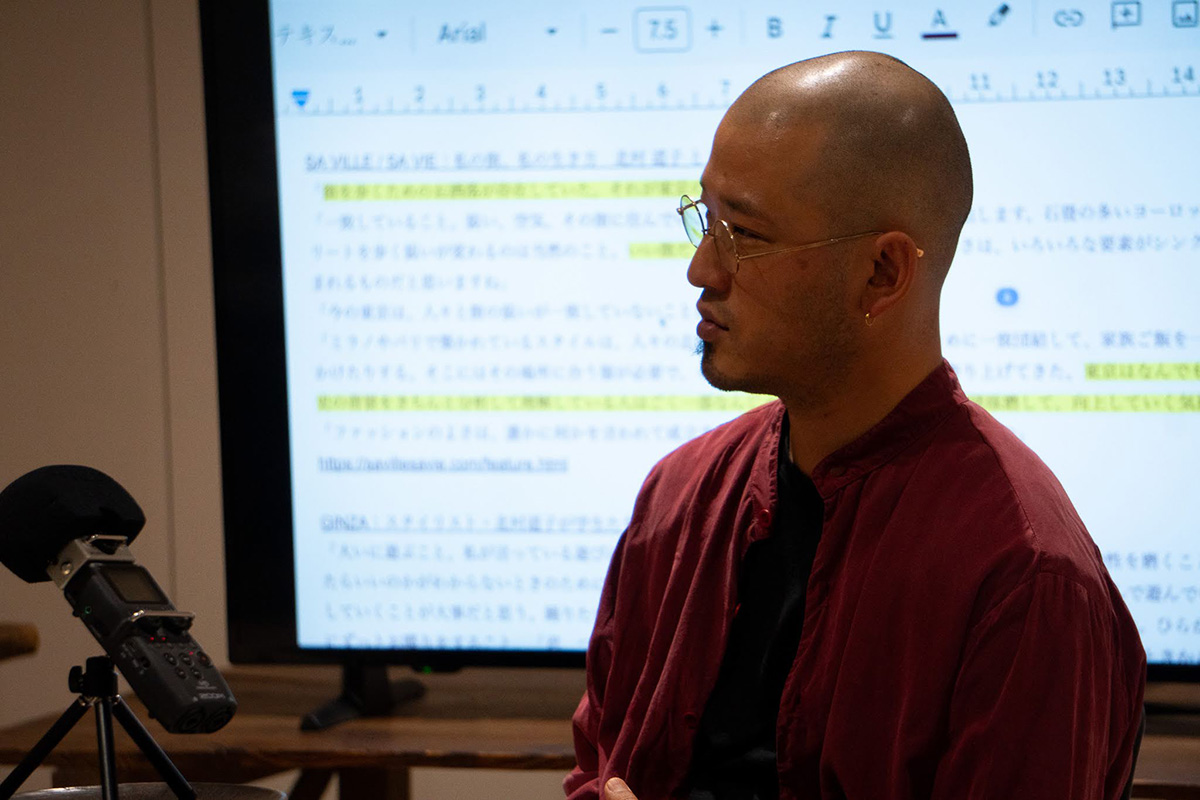

熊井晃史(以下、熊井):このクラスに参加している子たちには、生きることと、クリエイションを接続してもらいたかったんです。それって言うのは簡単だけど、自分一人ではなかなか難しいことで。他者との対話を通じて跳ね返されるなかで、自分や、自分以外の人が大切にしているものがなにかを掴んでもらうことをプロセスとしてやってきました。具体的になにをしてきたのかというと、生徒同士や、僕と生徒が、とにかくずっと話し合ってきたんです。

熊井晃史(くまい あきふみ)

1982年、東京都出身。個人事業主、GAKU事務局長、ギャラリーとをが主宰。NPO法人CANVASプロデューサー等を経て、2017年に独立して現在に至る。「公民館のしあさって」編集。

対話を重ねた結果、中野がテーマでは本をつくる気になれない、という生徒も出てきたのだそう。「でも無理して寄せなくていいんです」と熊井さんは言う。

熊井:そもそも「言われた通りにやらなければ」という思い込みをアンラーニングしていくことを、時間をかけてやっているところがあります。

生徒たちによる本づくりが佳境に向かいつつある2025年3月のある土曜日、ゲストとして呼ばれたのが北村道子さん。

10代の頃から世界中を旅し、さまざまな都市とそこにあるファッションを見つめてきた北村さんは、自身の著書『衣装術』において、「空間が大事だから。空間によって衣装はどうするかをいつも重視する」「建築学と服とは密接な関係がある」と、服と、服が存在する場の緊密な関係性について語っている。

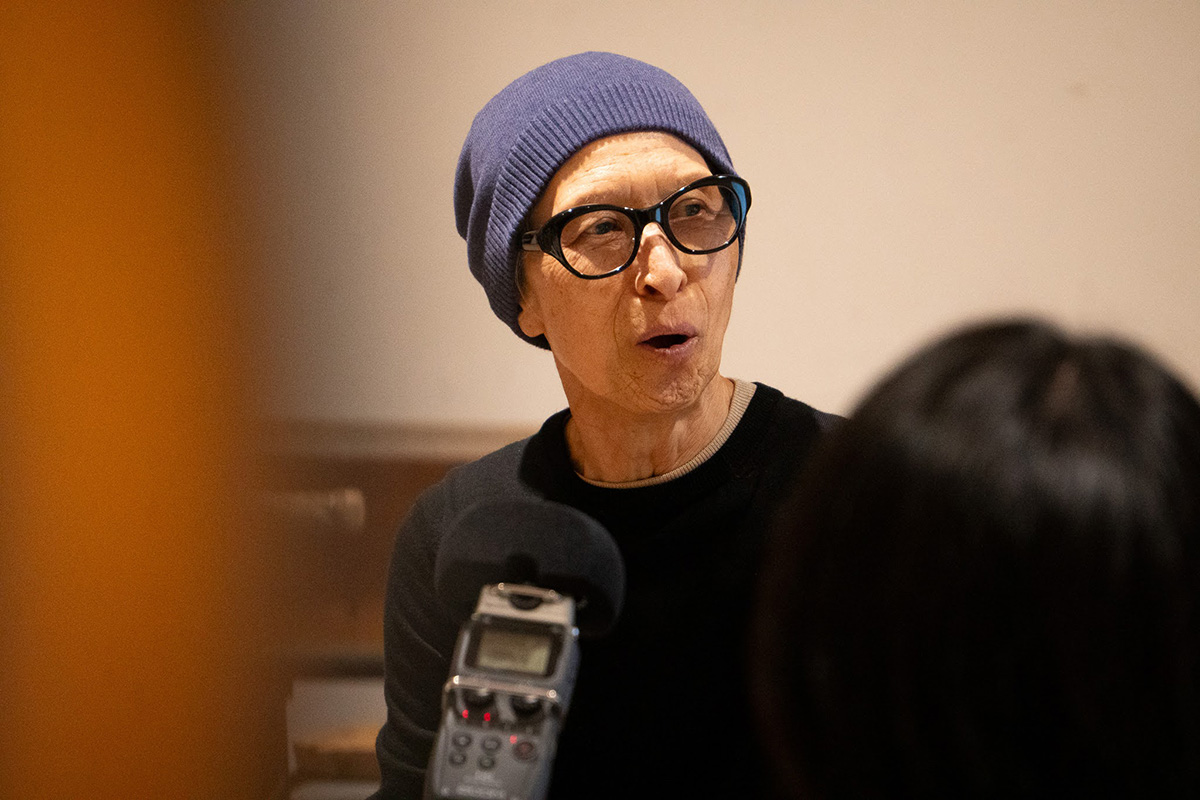

北村道子(きたむら みちこ)

スタイリスト。1949年、石川県生まれ。『それから』(85)以降、『幻の光』、『殺し屋1』、『アカルイミライ』など数々の映画衣装を手掛ける。2007年には『スキヤキ・ウェスタン・ジャンゴ』の衣裳で第62回毎日映画コンクール技術賞を受賞。作品集『tribe』(朝日出版社)、著書『衣裳術』『衣裳術2』(リトルモア)など。

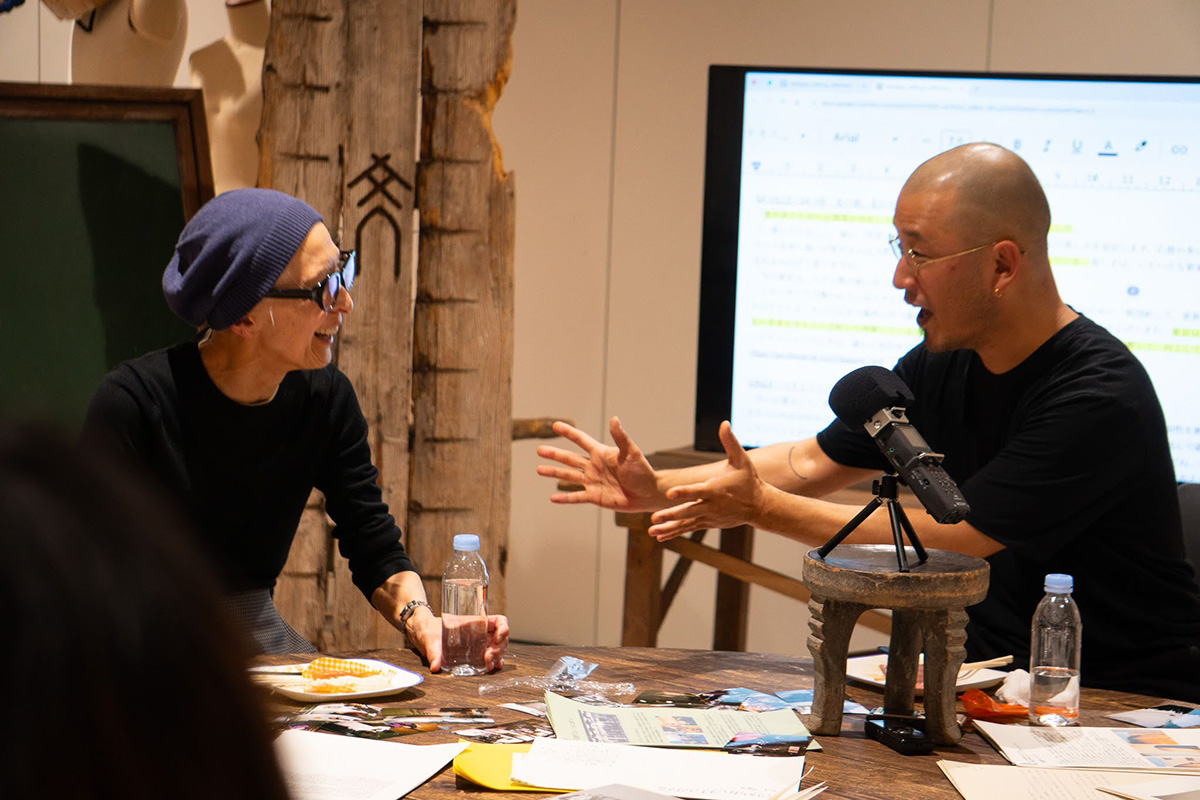

「都市」をテーマにしたこのクラスにおいて、都市、空間、言葉の相互作用について考えたいと思った熊井さんが、かねてからその仕事に敬意を抱いてきた北村さんに手紙をしたため、対談が実現した。

家のなかにいる人間はある種、家畜化されていると言える——世界を駆ける北村さんの旅

「当日セッションをしたいから、 事前のレクチャーやインプットは一切いらない」と、もとより熊井さんに伝えていたという北村さん。当日、会場である渋谷パルコのGAKUにやってきた北村さんは、自身の席に案内されると、参加した生徒たちの様子をざっと見渡し、一般的なトークセッションらしい段取り的なやりとりを早々に切り上げ、「私自身もそうだったけど、学校に疑問を持つ子って自ら動き出すんです」と自身の子ども時代の話を始める。

北村道子(以下、北村):動物は本能を持っているじゃない? 二本足で立ったときから人間は本能が壊れているというのが岸田秀さん(※)の考え方で、私は子どものときにそれを本で読んで、まったくその通りだと思った。だからこそ、親や組織から離れる生き方をしてきたし、あえて難しい本を読んで、わからなければ、それを自分で分析していく方法を、年齢が一桁のときから身につけようとしてきたんです。情報じゃなくて、分析することが大事だという生き方をしてきたの。

熊井:動物は本能に従えばそのまま生きていけるけれど、人間は本能が壊れているからこそ、考えなきゃいけないというか。

北村:ケージに入ることによって、ストレスを受けるのが本能なんです。アイルランドやブータンに行くと、動物は解放されています。家畜というのは要するにハウスのなかに入ることです。人間って家のなかにいるわけじゃない。だから私たちもある種、家畜化されていると言えるんです。

※心理学者、精神分析学者、エッセイスト、翻訳家。著書『ものぐさ精神分析』(1977年)が話題になり、思想界を担う存在に。同著では「人間は本能の壊れた動物である」とし、独自の唯幻論を提言している。

イヴ・サンローランが初めて女性用のタキシードをつくったときに、服の力を感じたこと。

30年前に仕事で訪れたニュージーランドで、マオリ族がマヌカハニーの花を初めて見つけたときの話を聞いたこと。

18歳の頃、モンゴルで極楽鳥を見たこと。

ナショナルジオグラフィックで見た、真っ白な狼をアメリカの山脈で追い求めるイギリスの動物博士の話。

10代後半に、レヴィ=ストロース直系の弟子とともにサハラ砂漠を旅したときのこと。

子どものとき、ドイツにいたことのある先生による課外授業で、蓄音機から流れるストラヴィンスキーの『春の祭典』で踊ったこと。

雷に打たれて亡くなった小学校の同級生——。

時代も場所も超えて、ドラマティックかつ縦横無尽に跳躍する北村さんの話に圧倒されつつ耳を傾けていると、熊井さんの投げかけから、あらためて今回の対談の発端である「都市」の話題に舞い戻る。

街づくりって計画することではないと私は思うの——都市に宿すもの、宿るもの

熊井:いまお話をうかがっていても思ったのですが、北村さんがつくり出す世界観から、なにかが宿され、始まるときの、神話的なものを僕は感じていたんです。今回のプロジェクトでは、中野を舞台にみんなで本をつくろうとしているのですが、現在の都市は気持ちやアイデアを宿す場になっていなくて、「始まり」というものが生まれづらいのではないかという課題感を持っていました。そうしたときに北村さんの顔が思い浮かんで、どうしても今回お会いしたかったんです。

北村:私が新宿にいた頃なんてビルがない時代だったし、田舎者だから、東京ってやっぱり不思議な資本主義の町でしたね。私の若い頃は、食べものと洋服と街が一体化していて。昔は渋谷にも屋台がいっぱいあったんですよ。でも資本主義が台頭してくると、そういうものは美しくないから処分されるじゃないですか。

熊井:屋台がなくなったり、洗濯物を外に干せなくなったり。

北村:六本木に住んでいたときは、洗濯物を外に干せなかったんです。世田谷に引っ越してからは洗濯物を外で干せて、「ああ、自由だ!」と思いましたね。

熊井:そうやって生活に近いものや、ある種の猥雑性や雑居的なものが排除されていく流れはありますよね。

北村:昔は佃煮を買うには佃島まで行かなきゃいけなかったし、いい本を買おうと思ったら、日本橋の丸善まで行かなきゃいけなかった。装いって、そういうところから生まれてくるものだと思うんです。だけどいまは、なんでもどこにでもあるじゃないですか。ひっくり返るから東京では下駄を履けないし。

熊井:道がコンクリだと、下駄は相性が悪いですよね。

北村:だから、歌舞伎やお能に行くにも、着物を着なくなるんです。するとどういうことが起きるかというと、芸が廃れていくんですよ。芸というものはそこにいる客も一緒につくっていくものだから。私が歌舞伎やお能に通っていた頃は、素晴らしい着物や紋付袴を着ているご婦人と旦那方がいました。いまは下手すると、ユニクロでもいいわけじゃない? そういうことが続くと、演者の人たちも燃えないと思う。

熊井:客側が、ともに文化領域をつくる存在であるということも含め、都市と都市文化について、真剣に考えなきゃいけない気がしているんです。たとえばヨーロッパだと、劇場に行ったあと、カフェでディベートするから、劇場とカフェが同時に盛り上がる、といいます。じゃあ東京の場合はどうなの? と。道をコンクリにすると、下駄で歩きづらいから和服を着なくなって、歌舞伎や能が廃れるかもしれない、というようなことまで考えて、日本、あるいは東京という都市を考えている人が、どれほどいるんだろうかと思います。人が生きることや、生きる場所というものが、見捨てられているような気がします。

北村:いろんなことが霞ヶ関で完結しているからですよ。だって、これほど地震があって、少子化で人間がどんどん少なくなっている国で、なんで70階建てのビルがこんなにいっぱいできるの、って思いません? 街づくりって計画することではないと私は思うの。人間がなにをすべきかというと、それは掃除なんです。入口と出口と水回りを綺麗にすること。それが、私の持論です。

熊井:さっき僕が言った「宿る」という言葉は、「歓待」というニュアンスも含んでいて。入口と出口と水回りを綺麗にすることは、人やアイデアを迎え入れる備えをすることであると捉えました。

北村:人間が生きていくなかでは、なにかが生まれてくるでしょ。たとえばプラスチックをつくるわけじゃない。それをクジラが食べて窒息する。人間は頭脳が発達したから考えるし、思いついたことをクリエイトするけど、そのあとのことをやらないんです。つくりっぱなし。つくってもいいけど、それをどうやって処理するかが、人間の課題だと思うの。

垣間見える仕事への姿勢。「自分が感動していないのに、他人が感動するわけがない」

都市から生み出されたものの「始末」の問題とともに、北村さんは「具現化するって、ものすごいことなんです」と、イマジネーションを実際にかたちにすることの大切さについても語る。

つくることと「始末」の関係について、後半、参加していた生徒から「さきほど掃除することが一番大事だとおっしゃっていましたが、逆にこの世で一番いらないことってなんだと思いますか?」という質問が飛び出すと、北村さんはこんなふうに語った。

北村:いらないことはいっぱいありますよ。生きていくための知性は必要です。でも教養はいらない。

熊井:北村さんが言っている教養って、たとえば家に本がたくさんあるようなことですか?

北村:全然読んでいない全集を置きっぱなしにしているのが教養です。

熊井:(笑)。それこそ、モンゴルや、世界中のいろんなところを歩いて、そこで学んできた知恵を北村さんは大切にしているんですね。

北村:どこかに行けば交通費がかかるから、自分でお金を払っていたら、そのぶん土地のものを知恵として吸収しようと思うじゃない。それだけの価値を生み出さないともったいないじゃないですか。それが生きるってことだから。

当日会場には、クラスの最終的な成果物である本のために、生徒それぞれがつくったページを、コピー機で印刷したものが置かれていた。それを手に取りながら、北村さんは続ける。

北村:コピーだって1枚1枚にお金がかかっているわけじゃない。これは、この会場のコピー機でやるから自分の懐は痛まないかもしれない。でも、自分自身が本当にこの内容やレイアウトで納得しているのかってことなんです。巡り合わせに対して、自分はどうやって返していくのか。それが「務め」ってことだと思うんだよね。自分が感動していないのに、他人が感動するわけがないと思ったほうがいいんです。

かつて北村さんは、まだ大きな実績がなかった頃、ある化粧品のキャンペーンの会議の際に、別のスタイリストの提案に「全然面白くない」と意見し、自身の提案によって仕事を勝ち取ったという。そうした自らの振る舞いについて、「『力を暴く』という意味で、それは暴力でした。『暴く』というのは、殴ることではなくて、自分の言った言葉に対して、その場に返納するってことなんです」という。「そこまで言うからには、言ったことを越えなきゃ恥ずかしいでしょ?」

この世になにかを生み出すことは、たとえコピーされた紙1枚であっても、計り知れないエネルギーを持ち得る場合がある。それは果たして、充分に自身の力を暴き、自らが与えられてきた以上の力を、この世界に返納するようなものであるのか。人間がすべきことは「掃除」だという北村さんは、自身の仕事にもつねにそのように問い続けてきたのかもしれない。

自分を放し飼いにすること——生まれたからには、どう生きて終えるか、あなた次第よ

前半に話された、北村さんが訪れたアイルランドやブータンでは動物が放し飼いにされていたというエピソードを踏まえながら熊井さんは、「つまり、力を解き放つってことですよね? 今日はずっと自分を放し飼いにすることについての話をしていますね」と言葉にする。

熊井:今回のキーワードである「都市」って、でかいし、硬いし、いかついイメージがあります。ただ、北村さんの話を聞いていると、一人の人間の暴かれた力というのは、一つの都市よりも大きいのかもしれないという印象すら持ちました。

北村:子どもってほったらかしておくと、異常で大胆なことをするじゃないですか。飽きるとやめるし。そういう振る舞いって、ちょっと大きくなると、もうできないんですよ。そういう大胆さを解放してあげるのってすごくいいことだと思うんです。生まれたからには、どう生きて終えるか、あなた次第よって、私は言いたい。そうじゃないとつまらなくない? 金の問題ではなく、生き方の問題なんです。

去年の12月から抗がん剤治療を始めたという北村さんは、対談の最中、「私、(頭の)骨格いいんです」と、被っていたネイビーのニット帽を取ってみせ、こうやって毛が抜けていくんですよ、といたずらっぽく笑った。

髪の毛が抜けると毛穴が剥き出しになるため、帽子が必要になること。まつ毛も抜けて、目にゴミが入りやすくなり、少し大きめのフレームの眼鏡に変えたこと。担当医に、そもそもがん治療の際になぜ脱毛するのかと、質問を投げかけたこと。

そうした過程を興味深そうに話しながら、「私はいまでも学問してるんです。面白いですよ」という。しばしば自身を「労働者階級」と表す北村さんにとって学問とは、自らの身体と足を使う、とことんフィジカルなものであり、それもまた「生き方の問題」なのだろう。

混ざり合わない個が蠢く都市のなかで輝く、一点のオレンジ色

「永遠にこういう話をしていそうだから帰ります」と、おもむろに立ち上がろうとする北村さんを熊井さんが引き止めつつ、参加した生徒たちとも少しやりとりをしたあと、この日の時間は終わった。対談を終えた熊井さんはこう話す。

熊井:資本主義が加速化する現代社会において、流れに抗うことそのものが「無理じゃない?」という感じもするじゃないですか。そうしたなかで、人間が生きることの圧倒的な「感じ」について、こんなふうに語ってくれる人がいるのは、とても重要だと思いました。都市とはそういうふうに、うわっつらの会話だけじゃなく、命をかけて語られる言葉が生まれるような場であってほしいと思うんです。「宿場町」というものがありますよね。いろんな人が行き交うなかで、その場にいる人たちになにかを宿してしまうような雑多性や、そういう営みの生まれる場所があることの重要性を今日は感じました。

「いまいる場所から一旦出ないと、活動はできない」と話し、とことん行動することを実践してきた北村さんは、社会に疑問を持ち、行動を起こす10代について「そういう人は新しい人間。希望を持って見てる」といった。

北村さんの話は、10代である生徒にどのように響いたのか、終了後に生徒にも尋ねてみた。

「自分はまだまだなにもできないし、勉強が足りていないと思いました。自分の目の前で悲惨なことが起きていなくて、守られている余裕があるからこそ、こうやって考えられている自分もいて。もっときつい状況にいる人たちは、こうして俯瞰的な姿勢になれないと思うんです。自分も実際に世界のいろんな状況を直接目の前で見る勇気がないから、ネットに頼っていて、リアルで生きていないなって」

あくまで自分が見てきた目の前の現実に立脚する北村さんに対し、自らを省みつつ、自分から遠くにある、行動を起こすことやそれについて考える余裕すらないような状況の人にも思いを馳せる様子が印象的だった。

締めくくりに、この記事のメインカットを撮影するため、カメラマンが上着と、オレンジ色のバッグを預かろうとすると、北村さんはそれを拒んだ。背景の壁やその他の衣服が比較的沈んだ色味だったことを思い、もしかしてと、撮影時に北村さんの隣にいた熊井さんにあとから尋ねてみると、「差し色でオレンジが必要でしょって思ってくれたんじゃないかな」と言う。

翻って、「都市」をテーマにした今回のクラスについて考えてみる。「地域や、これからの都市開発へのインパクトを創出できるように」という思いのもと行われた今回の対談。これを端緒として、今後どのような思考や言葉が、参加者それぞれの生を接続しながら、混ざり合わない個の蠢きによって成り立っている都市空間に投げ入れられてゆくのだろうか。

東京で生きる一人の当事者として、再開発によって、駅周辺が複雑化する渋谷の街で行われたこの日の対話が持ち帰られた先にある、本づくり、ひいてはこれからの都市のありようと、ダークトーンの空間に差し込まれた鮮烈なオレンジ色のことを思った。

- イベント情報

-

『dialogue editing by GAKU』

『dialogue editing by GAKU』

クラスでつくった冊子は、4月26日(土)に配布される。

北村さんとの対話が1万字を超えるボリュームで収録される予定。

会場:「水性」165-0026東京都中野区新井1-14-14 1F

時間:13〜18時(予定)

- プロフィール

-

- 北村道子 (きたむら みちこ)

-

スタイリスト。1949年、石川県生まれ。『それから』(85)以降、『幻の光』、『殺し屋1』、『アカルイミライ』など数々の映画衣装を手掛ける。2007年には『スキヤキ・ウェスタン・ジャンゴ』の衣裳で第62回毎日映画コンクール技術賞を受賞。作品集『tribe』(朝日出版社)、著書『衣裳術』『衣裳術2』(リトルモア)など。

- 熊井晃史 (くまい あきふみ)

-

1982年、東京都出身。個人事業主、GAKU事務局長、ギャラリーとをが主宰。NPO法人CANVASプロデューサー等を経て、2017年に独立して現在に至る。「公民館のしあさって」編集。

- フィードバック 12

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-