「世界で最も美しい美術館」として、ユネスコの『ベルサイユ賞』を受賞した下瀬美術館(広島県大竹市)。瀬戸内海に臨む同館は、雛人形などの工芸作品をはじめ、エミール・ガレの西洋工芸、マティスやピサロらの西洋美術のコレクションを有している。広島の企業、丸井産業株式会社の創業家、下瀬家が収集してきた美術工芸品を収蔵、公開する私設美術館で、同企業の意志を受け継ぎ、掲げているのは「挑戦」だ。

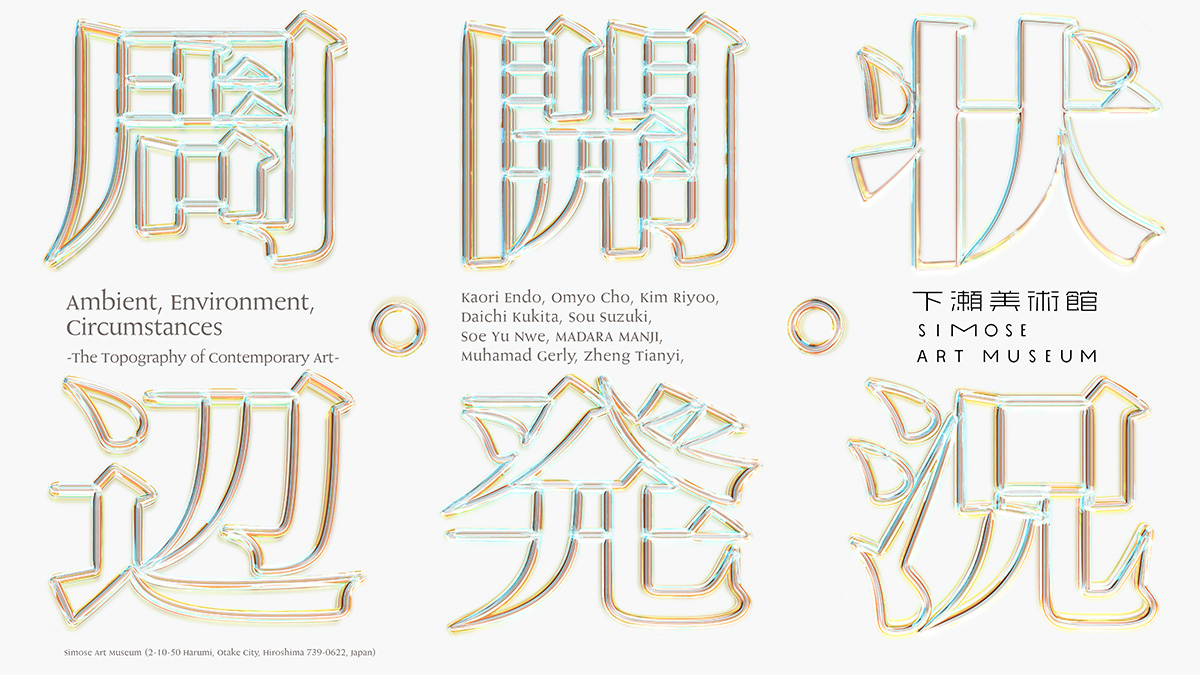

2023年に開館したばかりの同館で2025年4⽉26⽇から7⽉21⽇まで、初めての現代美術展『周辺・開発・状況 -現代美術の事情と地勢-』が開かれる。本展で焦点が当たるのは、「若者の挑戦」だ。「僕はただ、苛烈な環境をみんなで生き延びたいんですよ」と語るのは、本展のチーフキュレーターを務める美術家、齋藤恵汰。アートシーンにおける若手の評価やフックアップが足りていない——その問題意識が本展の背景にある。

今回の展示を若手中心とした理由とは? また、過去にはアーティスト・コレクティブ「渋家」を立ち上げ、オルタナティブを中心に活動してきた齋藤は、どういう思いで美術館での展示に臨んでいるのだろう? 現在の美術シーンを考えながら、今回の展示について齋藤に都内でインタビュー。また、コキュレーターの松⼭孝法、李静文、根上陽子から、本展の見どころを紹介してもらった。

「世界で最も美しい美術館」で開催。若き世代による「コレクティブ・アクション」

―下瀬美術館は、2024年に「世界で最も美しい美術館」としてユネスコの『ベルサイユ賞』を受賞しましたね。一体どんなミュージアムなんでしょう?

齋藤恵汰(以下、齋藤):広島県大竹市にある下瀬美術館は、建築金物を製造販売する広島の企業、丸井産業株式会社の創業家、下瀬家がコレクションしてきた美術工芸品を収蔵・公開するミュージアムとして建てられました。丸井産業の掲げるモットーを受け継ぎ、美術館が大切にしているのが「挑戦」。今回の企画展も特に「挑戦する若者」に焦点を当てています。

建物は建築家である坂 茂さんの作品です。下瀬美術館で最も印象的なのは、カラフルなカラーガラスで覆われたボックスタイプの可動展示室。そのほかの建物もミラーガラススクリーンで覆われ、鏡面的な構造になっています。海辺の美術館からは対岸の宮島をはじめ、瀬戸内海の島々が見渡せますし、逆にその島々からは展示室が海に浮かんでいるように見えます。そうした感性的な美しさに加えて、坂 茂さんによる被災地での仮設建築物への貢献や、設計に広島の造船技術が駆使されていることなども『ベルサイユ賞』で評価されたポイントだと考えています。

―大竹市の海岸に立地する坂 茂建築の美術館、がぜん行ってみたくなりました。そもそも、今回の展覧会が実現した経緯を教えてください。

齋藤:オープンしたばかりの下瀬美術館から昨年キュレーションのオファーがあり、実質的には10か月くらいの期間で準備しました。もともと僕の専門は、シェアハウスのプロジェクト「渋家(シブハウス)」や批評誌『アーギュメンツ』の出版、「アーツカウンシル金沢」のディレクターやレジデンス運営といった、いわば「コレクティブ・アクション」(※)。そこで本展も、企画自体と携わるメンバーの双方が可変的な状態で運営していくスタイルをとりました。

また、大枠のテーマとして「東アジアのアート」を扱う国際展にしたかったので、コキュレーターとして京都でオルタナティブスペースを運営してきた松⼭孝法さん、アジアの若手作家に明るい根上陽子さん、日本の大学で学んだ若手キュレーターの李静文さんに入ってもらっています。参加アーティストもキュレーター陣も、1980年から2000年生まれの世代によってほとんどのモノゴトごとがつくられている展示ですね。

※アーティストが集団で活動をすること(アートコレクティブ)で、特定の目的を達成するために行動すること。

齋藤恵汰(さいとう けいた)

1987年東京生まれ。2008年、ランドアートプロジェクト「渋家」設立。2016年、1990年前後に生まれた批評家・研究者が手売りで販売する批評誌「アーギュメンツ #1〜#3」(2016-2018)創刊。2020年、金沢に移住しアーティストインレジデンス「CORN」(2021-)設立。渋クリエイション株式会社(シブハウス)代表取締役。アーツカウンシル金沢ディレクター(2022-)。展覧会の企画販売を行う株式会社BUCCHIGIRI Production取締役・キュレーター。

―若い世代によるコレクティブ・アクションがベースなんですね。では、『周辺・開発・状況』展は全体としてどのようなコンセプトの展覧会なのでしょうか。

齋藤:今回のキュレーションの前提には大きく二つの文脈があると思っています。一つはやはりコレクティブ。コレクティブ・アクションを重ねていくと内容は充実していくのですが、先述のように企画の輪郭や座組がどんどん変化していくので、ある意味でまとめ上げづらい。しかも、コレクティブ・アクションは良くも悪くも時代のモードに同期しやすいんですね。それで言うと、昨年から今年にかけてのミュージアムシーンは、主に万博をきっかけとして建築に焦点が当たる時期だと思います。『周辺・開発・状況』は、そんな「建築のモード」と響きあうコンセプトでもあります。

もう一つのコンテクストは「環境」です。「環境」という概念周辺の出来事を取り扱うテーマ設定になっています。何かを指し示すにはかなりレンジ(範囲)の広い言葉ですが、僕は「環境」を無定義語だと考えていて。さまざまなイデオロギーを持つ人たちが、それぞれのかたちで問いを投げかけやすい概念ではないかと。

そもそも「環境」という単語が日本社会に敷衍したのは、1970年の大阪万博を機に都市計画家の浅田孝が『環境開発論』を上梓してから。それ以降、「環境」は社会のいろいろな局面で登場する重要な日本語になっています。世界的にも「環境問題」「労働環境」「情報環境」などの議論が活発ですし、「生活環境」や「周辺環境」など身近なレベルでも頻出するタームですよね。そうした「環境」という概念の見通しをよくするために用いたのが、三つの単語「周辺(=Ambient)」「開発(=Environment)」「状況(=Circumstances)」なんです。

コンセプトとメディウムが両立する、オルタナティブな作品を揃えたキュレーション

―なるほど、実は「環境」が全体を貫くテーマになっているんですね。副題には「現代美術の事情と地勢」とついていますが、具体的にどのようなアーティストの作品があるのでしょうか。

齋藤:たとえば韓国人作家のオミョウ・チョウさんは、2024年にスイスの世界的なアートフェア『アートバーゼル』で注目の若手アーティストとして紹介された新進作家です(※)。メディウム(素材)としてはステンレススティールやガラスを使っていて、それらの素材が視覚的に溶けあう融点(メルティングポイント)を探りながら制作をしている。しかも自らSF小説を書いて、そこに登場するモチーフや生物をアートとして展開するという複雑な作品のつくり方をしています。作品自体は工芸的ですが、かなり思弁的に環境というものを捉えている。

※Sci-fi sculptures and cheeky paintings: discover 8 young artists at Art Basel

オミョウ・チョウ『Barrel Eye』 Barreleye,2023_Copyright © Sehwa Museum of Art, Seoul. All rights reserved - Jeonghyun Cho

齋藤:日本人作家の遠藤薫さんにも共通する部分が見られます。それこそ彼女の作品はいわゆる陶芸なので、一見すると工芸にしか見えません。ただ、僕が考える遠藤作品の魅力は、退屈になりがちなリサーチ型のインスタレーションを手業(てわざ)によって豊かにしていること。それゆえ理性と感性の双方に訴えてきます。ちなみに、今回の遠藤さんのテーマは「旅」。広島から四国、九州、韓国と行脚しながら、その土地土地で陶芸をつくっていく。実際に現地で身体を動かしてつくりあげたモノが膨大にあって、そのうえで理知的なインスタレーションを組むから、奥行きが出るんですね。東アジアという環境のなかに飛び込んでいって、自分をドライブさせていくというか、そこで何ができるのかを手を動かして探っていく。このように、二人とも環境という要素を頭や身体を使って「消化/昇華」しています。同じく他の出展作家にも、環境に対する各々のドライブがあるわけです。

遠藤薫『重力と虹霓ー南波照間島について』大阪中之島美術館(2023年)での展示風景

―思弁と手業のバランスということでいえば、展覧会全体を通して工芸の文脈を最も強く意識している?

齋藤:いえ、決してそういうわけではありません。鈴⽊操さんの作品は工芸ではなく彫刻ですし、中国人のジェン・テンイ(鄭天依)さんはメディア論が専門です。2000年生まれで今回最年少の久⽊⽥⼤地さんはペインターで、材料技法研究をしている大学生でもあります。その意味では工芸というより、メディウムに対する関心とコンセプトに対する思考を両立させている作家が揃っている。

今回、展覧会をつくってみてあらためて感じたのは、美術のなかで工芸はやはり傍流なのだということです。環境という概念をコンセプトの大元に持ってくると、どうしてもイデオロギー的なものから完全に逃れるのは難しい。しかし、何らかのイデオロギーに与するのも違う。そのバランス感覚が、現代美術という環境のなかでやや傍流とされているもの、要するにオルタナティブなものを必然的に呼び寄せました。そうした意図も込めて、副題には「現代美術」と掲げています。さらに「事情と地勢」というのは、「少し政治的だけど何らかのイデオロギーではない」といったニュアンスの言葉です。

―本展の作品を鑑賞すれば、知的な充足感と網膜的な快楽をともに享受できそうですね。また、そもそも美術家である齋藤さんがキュレーションを実践する意義についてうかがいたいです。

齋藤:僕がこれまで担ったキュレーションとして、『私戦と風景』(原爆の図 丸木美術館、2016)、『自営と共在』(BARRAK大道、2017)、『構造と表面』(駒込倉庫、2019)などがあります。その軸となるのは、何度も言うようにコレクティブ・アクション。僕は2008年の渋家立ち上げ当初から関心を持っていましたが、基本的にコレクティブ・アクションが流行したのは2010年代だったと考えています。

近年の日本におけるコレクティブ・アクションを振り返ると、黎明期のSNSと2011年の東日本大震災による影響がすごく大きい。それによってコレクティブに焦点が当たり、流行ったのは事実です。ただ、主要な論点や新規性は2016年くらいに出揃ったと思っていて。僕の個人史で言うと、2008年に渋家を始めて、2013年には『アートフェア東京』へ出品しました。そのタイミングで、僕なりにコレクティブ・アクションをエスタブリッシュ(※)したんですよ。それ以降、そのディテールをもっと掴めないかと考え、演出家の篠田千明さんと演劇作品『機劇』(森下スタジオ、2014)と『非劇』(吉祥寺シアター、2015)を上演したり、20~30代の批評家・研究者・作家たちによる批評誌『アーギュメンツ』(2015〜2018)を出版したりしました。

コレクティブ・アクションの課題の一つは、どういう再現性をつくれるのかということです。みんなコレクティブをメディウム(素材)だと認識していないから、一回性のものだと思われがちなんですね。でも、渋家をエスタブリッシュし、さらに演劇や出版を通して自分の手法を整理したことで、「コレクティブ・アクションには再現性がある」と確信しました。だから、画家が絵具をメディウムとして絵を描くのと同じように、コレクティブもまたメディウムとして創作に使用できるはずなんですよ。

※立ち上げる、創立するという意味。今回は、単なる「設立」ではなく、もともと独立的、実験的だったものをブラッシュアップし、社会的、制度的にも一定の信頼や完成度を伴ったかたちへと「定着」「確立」するというニュアンスを含む。

苛烈な「環境」を生き延びるために。これからのミュージアムが見出すべき活路とは?

―齋藤さんのキュレーションは、美術家によるコレクティブというメディウムを用いた作品でもあるわけですね。一方で2020年のコロナ禍以降、アートワールドでは「コレクティブの時代が終わった」とよく言われています。

齋藤:僕はまったくそう思いません。なぜなら僕の場合、コレクティブ・アクションとは一つのセオリーだからです。先述のように、2016年の時点でコレクティビズムの新規性はほとんど出揃っていました。だから「2010年代半ばに実験が終わり、2020年代初頭にブームが去った」という程度の認識です(笑)。

じゃあこれからコレクティブ・アクションはどうなるのかというと、5年かけて渋家を『アートフェア東京』へ出品したのと同じように、社会的にエスタブリッシュされるんですよ。そうすると僕のなかで重要なのは「会社」と「展覧会」になります。

僕は2020年ごろから、渋家を母体としてエンターテイメント領域の事業を幅広く手がける「ShibuCreation株式会社」に注力するようになりました。いまは同社の代表取締役も務めていますが、20~30人のメンバーが働いているから、考えればこれもコレクティブ・アクションですよね(笑)。

―たしかに多くの社員を抱えるベンチャー企業の経営は、コレクティブ・アクションだと言えるかもしれません。

齋藤:また、会社と並行してアーツカウンシル金沢の仕事を始めましたが、それも公共セクターにおける組織運営という、いわばエスタブリッシュされたコレクティブ・アクションの一種。これらと展覧会も同じです。2010年代に僕が企画した展示は全てインディペンデントでした。でも今回は会場が美術館で、スポンサーがいて、そのスポンサーの「若者の挑戦を応援したい」という思いがあるなかで、展覧会を組んでいるわけです。

その際に新たに直面するのが、ある種の手続き論。それなりの規模の組織になると、合意形成のプロセスを書面などで残さなければなりません。日本はペーパーの国だと言われますが、僕も日々大量のペーパー処理をこなしている(笑)。ここ5年くらい、僕はそうした手続きについてばかり考えています。つまり、さまざまな手続きは必要ではある。そうしないと、いま社会問題化しているハラスメントなどに直結してしまうからです。

しかし、手続きは形骸化するのがものすごく早くて、大半が無駄で煩雑な業務になってしまいかねません。ただ、だからといってやらなくていいわけでもない……その相剋をどう調停するのかが、セオリーとしてのコレクティブ・アクションをエスタブリッシュする過程でぶつかる難題ですね。

―最後に、世代交代への目論見も含めて、若い世代がつくり上げる今回の展覧会を通じて伝えたい意図や狙いはありますか?

齋藤:一人の美術家としてこの展示を企画してきましたが、僕が一貫して考えているのは、同世代の人たちに貢献することで僕自身の活動も展開させたいということです。そのため、まずは近い世代のアーティストやキュレーター、批評家を積極的に紹介することによって、彼、彼女たちがもっと評価されるような環境をつくりたいと思っています。

その根本には、アートシーンにおける若手の評価やフックアップが足りていないという問題意識があります。大きいレベルでは、そもそも少子高齢化によっていまの若者は不遇すぎる。また小さいレベルでは、それこそAIの台頭に象徴されるように、これだけ後期資本主義社会で情報化が徹底され、個人の能力差がますますドングリの背比べになっているのに、そのなかで若者たちはわずかな差異のために競わされている。その状況自体が、言うなれば苛烈だなと。僕はただ、その苛烈な環境をみんなで生き延びたいんですよ。

若者に代表される、まだ評価されていない人にチャンスを与える状態を、美術界はもっと加速させるべきです。もちろんレンジ(範囲)はある程度限られますが、もっといろいろなことができるはずだと信じていい。僕は今回の展示も、そういうつもりでキュレーションしていますから。

コキュレーターそれぞれが語る本展の見どころとは?

松⼭孝法(まつやま たかのり)

僕はオルタナティブ・スペース「Factory Kyoto」(京都、2010〜2014)の主催をはじめ、長年コレクティブ運動に携わってきました。現在は「渋家」の代表を務めています。今回はまず、この大規模な展覧会を引き受けるために、もともと親交のあった出展作家のMADARA MANJIさん、キュレーターの齋藤恵汰さんと、株式会社BUCCHIGIRI Productionを設立しました。そのうえで僕は制作として企画を手伝っていましたが、作家のサポートやマネジメント業務が増えてきたので、コキュレーターというかたちで座組に入りました。担当作家はMADARA MANJIさん、遠藤薫さん、オミョウ・チョウさん。遠藤さんの「旅」に同行して、土地の歴史や文脈のリサーチ、工芸的なアプローチを目の当たりにしたのが印象に残っています。たとえ現代アートに詳しくなくても、深く楽しめる展覧会になっているはずです。

根上陽子(ねがみ ようこ)

私は新進アーティストの支援やレジデンスの運営、国際間かつ領域横断的な展覧会キュレーションなど、多様なプロジェクトを実施してきました。私が担当している作家はミャンマーのソー・ユ・ノウェ(Soe Yu Nwe)と、インドネシアのムハマド・ゲルリ(MuhamadGerly)。二人とも、コロナ禍の2021年に世界各国のアーティストたちと連携するため実験的に立ち上げた、リモートのレジデンシープロジェクトで出会いました。たとえばゲルリは、インドネシアで新世代のコレクティブ「roompok(ルンポック)」を運営している20代の注目株。学生時代はジャワ島の東部に位置するバンドンのテルコム大学を拠点に、また、今はカラワンで家業である農業実践をしながら、リサーチベースドで多様な活動を展開しています。本展の見どころは、私たちに新しい視点を投げかけてくれる若い世代の作家が一堂に会していること。また、新世代の作家たちが各自の手法を通して、昔から受け継がれている神話のようなトラディショナルなものを、現代的な物語として再構成しているのが特徴です。そうした展示全体に通底する「共同的な想像力」を、ぜひ現地で体感してほしいですね。

李静文(り せいぶん)

私は東京藝術大学の博士課程に在籍しながら、メディアアートや彫刻について研究しています。中国出身ですが、美術を始めたのは武蔵野美術大学の彫刻科に入ってから。3、4年前からはキュレーションを手がけるようになりました。同世代のアーティストたちと一緒に成長しながらプロジェクトをつくっています。担当しているのは、もともと親交があった鈴⽊操さんと、中国人のジェン・テンイ(鄭天依)さん。鈴木さんの作品は原理的なレベルで考え抜かれた彫刻です。ジェンさんは武漢の出身で、中学生のとき香港に転居し、大学からオランダに移住しました。彼女はモノと人間の関係性について思索していて、今回は手作りしたスマート家電のようなものを組み合わせたインスタレーションに結実しました。注目すべき点は、やはり「若手」であること。アーティストもキュレーターも、そして美術館自体も「若い」ので、これからの展開の予感を含めて展覧会を楽しんでもらえたらと思います。

- 美術館情報

-

下瀬美術館

下瀬美術館

場所:広島県大竹市晴海2丁目10-50

開館情報:9:30〜17:00(入館は16:30まで)

休館日:毎週月曜日(祝休日の場合は開館)、年末年始、展示替え期間

- イベント情報

-

『周辺・開発・状況 -現代美術の事情と地勢-』

『周辺・開発・状況 -現代美術の事情と地勢-』

2025年4月26日(土)〜7月21日(月)

会場:下瀬美術館

開館時間:9:30〜17:00

観覧料:一般 2000円(1800円)、高校生・大学生 1000円(800円)、大竹市民 1500円、中学生以下無料

※( )内は20名以上の団体(要予約)

- プロフィール

-

- 齋藤恵汰 (さいとう けいた)

-

1987年東京生まれ。2008年、ランドアートプロジェクト「渋家」設立。2016年、1990年前後に生まれた批評家・研究者が手売りで販売する批評誌「アーギュメンツ #1〜#3」(2016-2018)創刊。2020年、金沢に移住しアーティストインレジデンス「CORN」(2021-)設立。渋クリエイション株式会社(シブハウス)代表取締役。アーツカウンシル金沢ディレクター(2022-)。展覧会の企画販売を行う株式会社BUCCHIGIRI Production取締役・キュレーター。

- 松⼭孝法 (まつやま たかのり)

-

1987年大阪生まれ。2010年から2014年まで京都市にてオルタナティヴスペース「Factory Kyoto」の運営に携わる。その後もコミュニティに焦点を当てたイベント等を企画。コロナ禍の2020年〜21年、広範な文化人、言論人を招いた合宿型の勉強会「集まるのが大事」を主催。1ヶ月民泊を開放したレジデンス企画「Factory Tokyo」を実施。2023年よりアーティストコレクティブ「渋家」の代表に就任。2024年8月よりアーティストマネージメントを主とした会社(株)BUCCHIGIRI Productionを設立。代表取締役社長(現職)。

- 根上陽子 (ねがみ ようこ)

-

津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。政府系プロジェクトからエンターテイメント事業まで各種イベント事業や企画、プロデュースを行い、また芸術と多分野のコラボレーションを進めてきた。個人と社会の成熟過程と連環、多分野交流・共生に興味があり、「共に生きる」「共に創る」を軸にした新たなレジデンシープログラム、 「co・iki」を 2016 年より展開。2021年にLiving Together Co.を設立し、 異分野、国際間の協働事業、文化プロジェクトマネジメント、アーティストエージェンシー、インドネシアのアートコレクティブ GUDSKULと協働した教育プログラム開発等、各種企画コンサルテーションを行っている。

- 李静文 (り せいぶん)

-

李は2014年に来日、武蔵野美術大学彫刻学科を経て、現在は東京藝術大学の博士後期課程に在籍。彫刻の身体性と空間性をテーマにデジタルフィールドにおける彫刻概念の研究を深めている。東京を拠点に、ヤングジェネレーションとオルタナティブコミュニティを中心に企画や研究など幅広い分野で活躍。彫刻作家としてのバックグラウンドとメディア理論研究者の視点を融合し、日常的機能性を超えるテクノロジーの魅力を取り上げ、現時性と情動をキーワードに、物事のつながりに注目しながら、独自のキュレーションでポストメディア時代のアートシーンにおける冒険をする。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-