教員の長時間労働や、人手不足。集団行動や協調性を重んじるがあまり、子どもたちから個性を消してしまう―。日本の教育現場をめぐって、近年、たくさんの問題が指摘されている。

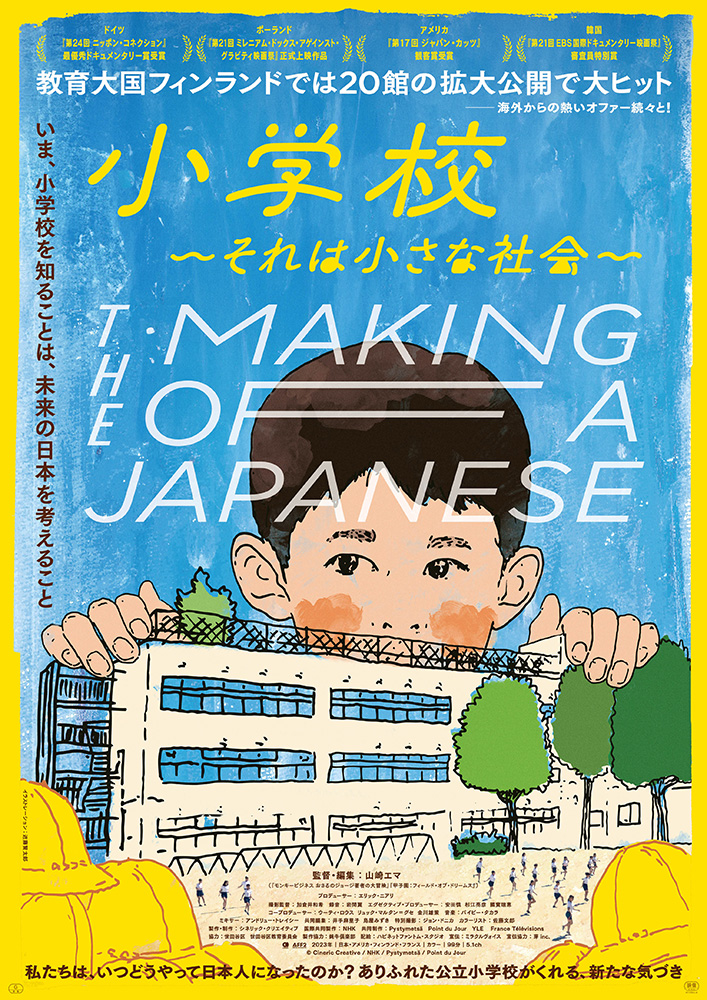

でも、本当に「問題だらけ」なのだろうか? 世田谷区立の小学校を1年間取材したドキュメンタリー映画『小学校~それは小さな社会~』は、そんな問いを私たちに突きつけてくる。

掃除や給食の配膳などを子どもたち自身が行なう教育方式は、じつは世界的にもめずらしく、海外では「TOKKATSU(特別活動)」と呼ばれ注目を集めている。

そんな特別活動に注目し、日本の教育を新しい視点で切り取ることを試みたのが、本作で監督を務めた山崎エマだ。イギリス人の父と日本人の母を持ち、日本で教育を受け、現在は日本とニューヨークの二拠点で暮らしている。山崎が日本を離れることで発見したことや、作品をとおして伝えたいことは何なのか。インタビューで聞いた。

息苦しい日本を出てから、「日本のいいところ」に気づいた

12/13(金)公開『小学校~それは小さな社会~』予告編

―高校卒業まで日本で育った山崎さんは、規則だらけの日本に息苦しさを感じていたと聞きました。どんな場面で息苦しく感じていましたか?

山崎エマ(以下、山崎):みんなと一緒でいたいのに、父がイギリス人で英語を話せることが良くも悪くも目立ってしまい、それが疲れるみたいな感じでした。子どもの世界ってすごく狭いと思うんですが、「ハーフなの?」とか「英語喋れるの?」とか、いろいろ聞かれるんですよね。1度聞かれるならまだしも、千回くらいそのやりとりをしていると嫌になってしまうんです。だから英語を喋れることは自分にとって強みでもなんでもなく、欠点でしかなかったんです。

山崎エマ

―そうだったんですね……。学校生活自体は楽しめていたのでしょうか?

山崎:小学校で私は唯一の「ハーフ」だったのですが、高学年のころには自分の居場所を見つられるようになり、中学からはインターナショナルスクールに通いました。友達もたくさんいたし、生徒会長とか応援団長を総なめするくらい行事ごとが大好きでしたね。

でもインターに通いつつ、住んでいるのは日本だから、電車に乗っていると学校とは違う世界が広がっている。日本社会との交流はつねにありました。なので、自分の住んでいる国の良さにはまったく気づかず、旅行で海外に行って世界の広さを思い知り、ただ「出たい」という思いを強くしていましたね。

規律や礼儀があり、「機能」している日本社会

―19歳でニューヨークに移住してから、日本への見方はどう変わったのでしょうか?

山崎:アメリカの良さももちろんたくさんありますが、日本社会がどれだけ「機能」しているかという違いに気づきました。

あっちは電車の時刻表もないし、電車が来るまでどれくらい待つかもわからない。極端な話ですが、配慮があまりなくて、歩いていると人がぶつかってきますよね。ある意味では、とてもパワフル。個人が競争しトップを目指す活気がある街なので、自分の良さを探して自信を持たないと生き残れない社会だと思います。自分について自ら喋っていかないと誰も気づいてくれない。実力があれば認めてもらえるけれど、人に頼ることも難しい。

でも日本は電車が時間通りにくるし、宅配便はちゃんと届くし、渋谷のスクランブル交差点を歩いても、あまり人とぶつからない。

社会のなかで「何が優先されるか」という視点において、アメリカは「他人のことは他人、自分が大事」という感じがします。日本もそういうところはあるかもしれませんが、やっぱり困っている人に手を差し伸べるような「助け合い」が優先されているというか。

―あっちは他人へのコミュニケーションなど、日本よりもフレンドリーな印象もありますが……。

山崎:全然、すごくフレンドリーですよ。それとは別の話で、社会のありかたですよね。礼儀とか規律、時間を守るといったことが社会であまり優先されていないということです。別のことが優先されていて、それを実感したとき、日本では当たり前のことが、じつはすごいことだと気づいた。

日本にいたときはむしろ嫌だと思っていたのに、違う視点で比べられたことで、いいところに気づけたんだと思います。

「もっとできる、もっと頑張れる」が自分の強さになっていた

『小学校〜それは小さな社会〜』より © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

―なるほど。アメリカに行って「日本のいいところ」に直面したあと、原点は小学校にあるのではないか、と思ったのはなぜでしょうか?

山崎:社会に出て、自分としては普通に仕事を頑張っているだけなのに、褒められることが多かったんですよね。「自分の役割がわかっていて責任感が強いですね」とか、「すごく頑張りますね」とか……そう言われて、自分自身が特別にすごいというより、「日本人なだけですけど」みたいに思ったんです。

そして、なぜそういう人間になったのか考えてみると、中学校からインターに通っている自分にとっては、日本を学んだのは小学校しかなかった。その6年間で培った常識がいまの自分に生かされていると思ったんです。

小学校で学んだ頑張ることの楽しさとか、何かを成し遂げる達成感や喜び、人の役に立つことで自分も嬉しくなれること。役割を担ったり責任を持ったりすることは面倒臭いことではなく、楽しくてワクワクすることとか……。小学生のとき私は掃除担当で、大臣並みに掃除を頑張っていたんですが(笑)、勉強は全然覚えていない代わりにその役割を果たすことが一番の生きがいでした。

あと、私の世代は「もっとできる、もっと頑張れる」という教育をされてきた世代だと思いますが、そのぶん「頑張る」ことに対する基準が高くなったと思います。大人になってからそれが自分の強さになっていると感じました。

生徒会長になることや運動会などの行事を楽しめたのも、それを頑張れば先がある、という思いがあったからだと思います。

「日本社会はどうしてこうなのか」を紐解く鍵は教育制度にある

―私は日本の学校で義務教育を受けましたが、給食の配膳や掃除当番、日直などを生徒が担うことを「特別活動」と呼び、世界的にもユニークな取り組みであることを初めて知りました。インターにも特別活動はないのでしょうか?

山崎:特別活動という概念はないですね。インターの初日は「いつ掃除するんだろう?」と思っていました(笑)。

海外の学校では掃除も給食の配膳も業者の人がやるし、生徒は教科以外のことは基本的にやりません。生徒会長のような学校のリーダーを決める選挙はあるけど、日本のように日直とか掃除係とか、社会の縮図のような細かい役割分担もない。運動会もみんなで力を合わせて何かを成し遂げるみたいな出し物はなくて、そこまで練習しないし、即興ダンスや駆けっこをして終わり、という感じでした。

本作では、世田谷区立塚戶小学校に1年間密着している。給食の時間に行われている配膳活動の様子 / © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

―学校の風景が全然違いそうです。よくよく考えてみると、子どもの頃から「学ぶ」以外の「仕事」に近いことをやるのは、かなり独特ですよね。

山崎:私が映像作家として関心があることは、良い点も悪い点も含めて「日本社会はどうしてこうなのか」を紐解くことにあるんですが、そこを考えるヒントは教育制度にあると思っています。

今回の作品のスローガンのようにもなっていますが、だいたい6歳児ぐらいだと日本も世界の子どもたちとそこまで変わらないけど、12歳ごろになると「日本人」になっている。日本ほど国全体の教育制度が統一されているのもめずらしいし、みんなが同じようなことを学んで同じような価値観を植え付けられ、それが蕾(つぼみ)となって、やがて大人になり、社会が構成されていくんじゃないかと思います。

渋谷の街だけを見ても日本社会はわからないし、誰か一人を代表して撮っても難しい。自分が目にしたものを凝縮させて映画にする舞台として、今回は小学校を選びました。

和を重んじる日本の教育制度の問題。「最高にいいところと最悪にダメなところは紙一重」

『小学校〜それは小さな社会〜』より © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

―子どもの頃からみんなで何かに取り組み、役割や責任が与えられることは、集団生活のなかで協調性を育みます。一方で、その教育方針には問題もあると思います。映画でも、國學院大學教授の杉田洋さんが先生たちに講義をするシーンがあります。杉田さんは、日本は軍事教育をした国でもあり、協調性の高さは世界に誇るべきものだが、いじめを生むなどの可能性があって「諸刃の剣」だと指摘しています。

山崎:「諸刃の剣」という言葉は的を射ていて、協調性の高さと同調圧力の強さは表裏一体なんですよね。日本の最高にいいところと最悪にダメなところは、本当に紙一重のところにあると思います。

そして、日本式教育を受けることで徐々に白からグレー、グレーから黒に変わっていくのだとすると、小学校は白に近いところにあるのかなと思います。同じ教育システムを受け続けることでちょっとずつ危うさが出てきて、人によってはだんだん集団のなかで自分の居場所を見つけたり、違うことをしたりするのが難しくなってくる。

杉田先生が話していたことや日本が抱える教育の課題はもちろん考えないといけません。ただこの映画では、不登校やいじめなど、日本の教育システムの危険性や、表裏一体の裏の部分はあえて取り上げていません。両方を見せることは時間的にも難しかったし、簡単にあらわすこともできない。

でも、主語が大きくなってしまいますが、日本は自分たちのことをかなり批判的に見がちな国なのかなという感覚があるんですよね。

―どういうことでしょうか?

山崎:自殺率も高いし幸福度もたしかに低い。だけど、日本を訪れる海外の人のなかには、日本は安全で規律があり、便利で、天国のようだと言う人がいる。私も実感しましたが、日本に居続けると忘れてしまう日本の良さがあると思います。

もちろん課題もあるし、この映画を観て小学校の教育に課題を感じる人もいると思うんですが、自分の意図としては、別の面に焦点を当てたかったんです。

山崎:いま、あまりにも日本の教育についての社会やメディアの取り上げかたがネガティブになっていて、教育の話題といえば先生たちの過重労働や負担、教員不足、集団に馴染めない子ども達の苦しさ、いじめや不登校などがよく報じられます。もちろん全部大事な問題です。でも、それを伝える素晴らしいドキュメンタリーや本はすでにたくさんあります。

私は日本の教育制度を完璧だとは思いませんが、「日本の教育は全部がダメ」とするような空気には違和感があります。撮影中にいろいろと裏側も見ましたが、それをふまえて、やっぱり日本の教育制度にはいいところもある、と自信を持って言えると思ったんです。

この映画は先に海外で上映されましたが、海外ではむしろ日本の教育制度や特別活動を前向きにとらえて取り入れる国が出てきています(※)。掃除をして、給食を配膳して、子どもが自分で自分の役割を選んで係活動を行なう。この教育システムの良い点や評価すべきところを認識したうえで、課題も含めて議論していく必要があるんじゃないかと思いました(※)。いま世の中で起きている会話とバランスをとりながら、自分ができる独自の視点の映画をつくりたかったという思いがあります。

※海外において日本式教育の特別活動は「TOKKATSU」と呼ばれ、NHKによると、インドネシアやマレーシア、モンゴル、エジプトなどで取り入れられている。

『小学校〜それは小さな社会〜』より © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

―作中で、生徒が自分がやりたい係を選び、なぜやりたいのかクラスの前で発表するシーンがあります。自分で自分のことを決めるという、個を尊重する側面もあると感じました。

山崎:大人の先生が導いているものの、係にせよ行事ごとにせよ、学級会のなかで子どもたちがやることを自分自身で決める場面をたくさん見ました。

この映画はフィンランドでたくさんの反響をいただいたんですが、「コミュニティづくりの教科書だ」という感想が印象に残っています。「集団行動」という言葉と、「コミュニティのなかでどう生きていくか」という表現だと、なんとなく受け取る印象が違いますよね。でも同じことだとも思うんです。

社会に出たら誰でも集団(コミュニティ)の中で生きていくことになるわけで、日本は小さな頃から小学校を練習の場としてそれを実践している。良くも悪くも日本の教育の特徴ですが、海外から見ると新鮮で、取り入れたいと思われる要素がある。

『小学校〜それは小さな社会〜』より © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

個性を尊重する欧米の教育が直面しているリスク

―フィンランドは幸福度ランキングが1位で教育水準も高く、個性を育む教育だと言われています。フィンランドや海外の反応から、欧米はどんな教育課題を抱えていると感じましたか?

山崎:欧米の教育は日本とは逆で、まずは隣の人と違うことをやって個性を出そう、という教育方針だと思います。そして、年を重ねるにつれて他者と協力し合う方法を学んでいく。日本でも個性を大切にすることは伝えられますが、教育システムを見ると、先に協調性を育てるか、先に個性を育てるかという順番が日本と欧米は逆にあると思います。

フィンランドやアメリカでの反応や意見をふまえて感じたのは、欧米の教育では自由や個を尊重するがあまり、それが行き過ぎてしまうリスクに直面しているのではないかということです。個を尊重することと、自己中心であることを認めるバランスが難しい。個を尊重されて育った世代が大人になり、組織や社会のなかでトラブルが起きているという話を聞きました。

日本とは真逆ですよね。両方のバランスをうまく取れたらいいのにね、という話をいろんなところでしていました。

12月1日に渋谷ユーロスペースで開催された本作の上映会とトークイベントには、日本とフィンランドの教育制度を研究するエリック・ラッシラさん、フィンランド在住30年以上のヒルトゥネン久美子さん、杉田洋さんらが登壇。この作品がフィンランドで反響を生んだ背景や、フィンランドの教育制度の課題などについて語り合った。

―日本の小学校を取材して、昔よりも個性を尊重するようになっていると感じたそうですね。

山崎:私が日本で教育を受けた時代と比べると、集団と個では「個」のほうに力が入っていると思います。これは日本の教育の進化だと思っていて、一人の生徒を置いてけぼりにせず先生が対応する時間があるなど、一人ひとりのニーズに寄り添うようになっている。

日本の教育界が子どもたちの自己肯定感が低いことを問題視して、ありのままを認める指導方針を増やしているからです。当時そんな教育を受けていたら、自分が「ハーフ」であることを負い目に感じることはなかったかもしれません。

一方で、私が小学校で培った「乗り越えることで得られる達成感」も失われない教育現場であってほしいと思います。ただ、いまの時代、両方を実現することはすごく難しい。先生たちは本当にいろんな難しいことを求められすぎていると感じます。

『小学校〜それは小さな社会〜』では放送委員を担当する6年生にも焦点が当てられた © Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

コミュニティのなかでの生き方を学ぶと、人類的な危機にうまく対応できるのではないか

―一方で、競争社会や資本主義社会では、個を重視する教育のほうがフィットしているようにも感じました。出る杭は打たれず、しっかり個性を伸ばして抜きん出ることができる。その意味では、いまの社会構造を見ると欧米式の教育のほうがやはり「良し」とされるのかなと思ったのですが。

山崎:ただ、その結果格差が広がってしまい、限界に直面しているという一面はあると思います。

あと、コロナ禍を経験したとき、日本ではどう評価されているかわかりませんが、世界的に見ると日本の死亡者数は少なかった(*1)。コミュニティの中で協調し合うという日本の特性が際立った例なのではないかと思います。

人の人生には限界みたいなものがあり、そのなかで自分の役割を身につけて精一杯貢献していく全体主義的な考えと、人生には限界がなく自由だという考えかたがあるとすると、前者の考えが根付いている集団のほうが、人類的な危機に直面したときはうまく対応できるのではないかと思ったんです。

海外と日本の教育がうまくいいとこ取りできたら一番いいけれど、優先順位は決めないといけないから、それは不可能なのではないかと思います。ただ、この作品で伝えたいことは、コミュニティでの生き方を練習する日本の教育は世界的にもめずらしくて、まるごとコピーされるべきではないけれど、評価される一面があるということは知ってほしいと思っています。

- 作品情報

-

『小学校〜それは小さな社会〜』

『小学校〜それは小さな社会〜』

12月13日(金)シネスイッチ銀座ほか全国順次公開

© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

監督・編集:山崎エマ

プロデューサー:エリック・ニアリ

撮影監督:加倉井和希 録音:岩間翼

コープロデューサー:ウーティ・ロウス

ミキサー:アンドリュー・トレイシー

製作・制作:シネリック・クリエイティブ 国際共同製作:NHK

共同制作:Pystymetsä Point du Jour YLE France Télévisions 協力:世田谷区 世田谷区教育委員会

製作協力:鈍牛俱楽部 配給:ハピネットファントム・スタジオ 宣伝:ミラクルヴォイス 宣伝協力:芽 inc

- プロフィール

-

- 山崎エマ

-

イギリス人の父と日本人の母を持ち、東京を拠点とするドキュメンタリー監督。代表作は『モンキービジネス:おさるのジョージ著者の大冒険』(2017年)『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』(2019年)。

神戶生まれ。19歳で渡米し、ニューヨーク大学映画制作学部を卒業後、エディターとして携わった作品はHBO、PBS、CNNや世界各地の映画祭で放送、上映された。

クラウドファンディングで2000万円を集めた⻑編初監督作品『モンキービジネス:おさるのジョージ著者の大冒険』は、2017年ロサンゼルス映画祭でワールドプレミアののち、翌年日本で劇場公開された。

⻑編 2作品目の『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』では大谷翔平を輩出した花巻東高校と、同校野球部監督の佐々木洋が師と仰ぐ横浜隼人高校野球部の水谷哲也監督を追い、夏の甲子園大会が100回を迎えた高校野球の世界を社会の縮図として捉えた。同作は2019年にアメリカ最高峰のドキュメンタリー映画祭DOC NYC でワールドプレミア、2020年に米スポーツチャンネルESPNで放送され、日本でも劇場公開された。

2019年にはNHK大河ドラマ『いだてん』の紀行番組を担当。その他NHKで『ETV特集』『ノーナレ』『BS1スペシャル』のディレクター・エディターも務める。

2024年、『ニューヨーク・タイムズ』に監督としての紹介記事が掲載される。『小学校~それは小さな社会~』短編版がOp-Docs(『ニューヨーク・タイムズ』運営の動画配信サイト)に選出され2024年11月より配信決定。

日本人の心を持ちながら外国人の視点が理解できる立場を活かし、人間の葛藤や成功の姿を親密な距離で捉えるドキュメンタリー制作を目指す

- フィードバック 81

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-