あなたは「アボリジニ・アート」という言葉を耳にしたことがあるだろうか? ラテン語の「最初から(ab origine)」に由来した名称を持つアボリジニ=オーストラリア先住民について、映画やドキュメンタリー番組を通して知っている人は少なくないと思う。だが、その名を冠した芸術表現がどのようなかたちを持ち、どんな歴史を背景にして生まれたのかについて、深く知る人はそう多くないはずだ。

現在、千葉県の市原湖畔美術館で開催中の『ワンロード|現代アボリジニ・アートの世界』は、作品にじかに接する稀有な機会であるだけでなく、その歴史、そして現在に至るコンテキストを知ることのできる場だ。西欧のものの見方とは全く異なる視点で描かれる、アボリジニ・アートが生まれた背景や、その絵の意図するところを、じっくり紐解いてみたい。

アボリジニの生活を激変させた、砂漠の一本道=「ワンロード」とは何か?

今年6月、大阪の国立民族学博物館からスタートした巡回展『ワンロード|現代アボリジニ・アートの世界』。10月からは千葉・市原湖畔美術館で、2017年4月からは北海道・釧路市立美術館で開催を控えているが、そもそも2010年にオーストラリア国立博物館で行なわれた『Yiwarra Kuju: The Canning Stock Route(イワラ・クジュ:キャニング牛追いルート)』展をもとに企画された。そこで、まずは前身となった展覧会と、その前提について説明しておきたい。

『ワンロード|現代アボリジニ・アートの世界』(提供:市原湖畔美術館 撮影:長塚秀人)(公式サイトで見る)

『ワンロード|現代アボリジニ・アートの世界』(提供:市原湖畔美術館 撮影:長塚秀人)

アボリジニの言葉で「一本の道=ワンロード」を意味する「イワラ・クジュ」は、同時に「キャニング牛追いルート」を指している。今回の展覧会の発端でもあり、アボリジニの生活を激変させた「ワンロード」とは、一体どんな道なのだろうか?

鉱山による人口増加と、牛肉の高騰。かつてのオーストラリアで「牛追いルート」が求められた理由

時代は20世紀初頭にさかのぼる。1900年代に入ると同時に、オーストラリアでは空前の鉱山採掘ブームが始まり、それに伴って人口も増加していった。

人が増えるということは、たくさんの資源、そして食料が必要になるということでもある。オーストラリアに移民した白人たちが特に好んだのは牛肉だった。牛の牧畜は、主に西オーストラリア北部で行なわれ、そこから船で各地に輸送されていたのだが、ダニの蔓延によってそれが不可能になり、牛肉価格がたちまち高騰。

そこで提案された解決策が、砂漠経由で牛を南部に輸送するルートの開拓だった。乾燥した砂漠の気候下では、牛に寄生したダニは剥がれ落ちて死んでしまう。長い陸路の旅自体が、ダニ対策にもなり、西オーストラリアの主要産業である鉱業と牧畜業の振興にもなる。この一石三鳥な計画は、政府の支持を得て実行に移された。

その調査の責任者がアルフレッド・キャニング。キャニング牛追いルートを開拓し、その名を後世に残すことになる「偉大な」冒険家である。

1906年。キャニングは、南部の街ウィルナから、北部のスタートクリークまでの1850キロのルートを探索した。新ルートに求められる条件は、交通が容易な地形であること。数か月の旅に牛が耐えられるだけの放牧地が点在していること。そして何よりも、輸送する大量の牛たちに水を与えられる水源があることである。

キャニング牛追いルートを描いたアボリジニ・アート / 『キャニング牛追いルートのカントリー』Canning Stock Route Country 2007年 パトリック・チューングライ(パプニヤ・トゥーラ・アーティスト) オーストラリア国立博物館蔵

多くの冒険家たちは、砂漠の厳しい環境下で、そんな都合よく水源があるとは考えもしなかったが、キャニングは多くの水源を発見し、井戸を建設。後に54か所にもなる水源を整備し、世界最長の牛追いルートの敷設に成功したのだ。

首に鎖をつけ、与えるのは塩水だけ。アボリジニを悪辣に利用した白人の調査団

さまざまな困難に打ち勝ち、ルートがほぼ現在のかたちになったのが1910年。この年は、オーストラリアに入植した白人たちの栄光を象徴するメモリアルイヤーになり、ちょうど100年後の2010年には、オーストラリア開拓史を祝う様々なイベントが催された。しかしそれは、あくまで白人入植者とその子孫にとっての、誇るべき歴史でしかない。

1906年に撮影されたキャニング調査団の集合写真には、屈強な白人男性21人と、彼らに可愛がられた数匹の犬が写っている。だが、調査団に加わりながらこの列に並ぶことを許されなかった人々がいた。20人のアボリジニの「ガイド」である。

そもそも西オーストラリアの砂漠地帯で暮らしていたアボリジニたちは、この過酷な環境で生き抜くための豊かな知識と経験を持っていた。キャニングはその知見を拝借して、牛追いルートの水源を確保していったのである。

さらに、協力を求められたアボリジニたちの扱いは、「ガイド」とはあまりにもかけ離れたものであった。進んで調査団に加わるアボリジニもいたが、大半が首に鎖をつけられ、塩水だけを与えられて水源への案内を強要された。調査団一行は、アボリジニ女性への乱暴、財産の強奪、不公平な取引など、多くの非道を重ねることで道を切り拓いていった。

奪われたアボリジニの人間的尊厳や文化。その過ちに今、向かい合う

15世紀から始まったヨーロッパ諸国の植民地政策の問答無用な悪辣さと比較すれば、18世紀後半のオーストラリア入植はまだ穏やかなものではあった。だが、推定30万人とされたアボリジニ人口が、衝突による殺戮や病気の蔓延によって19世紀待末には6万人に減少した事実は、約100年の間に起きた事態の残酷さを証明している。

キャニングが牛追いルートを発見した20世紀初頭には「善意」による配慮から、未開人であるアボリジニを白人文化に保護・同化させる動きが広がり、白人とアボリジニの混血児が家族から引き離されて寄宿舎や白人家庭で育てられたり、キリスト教系のコミューンに移住させられたりする人々が増加する。その結果、オーストラリア経済を支える南部では、アボリジニの言語、伝統、習慣はほとんど失われてしまった。これは「盗まれた世代」問題として、今なお続いている。そういったオーストラリア近現代史の暗部に目を向けて企画されたのが、『イワラ・クジュ(ワンロード)』展なのである。

アボリジニ自らがワンロードを旅し、「ふるさとの物語」を取り戻す一大プロジェクト

ルート開拓100周年と同じ年に開催された同展は、2007年にスタートした「キャニング牛追いルートプロジェクト」に端を発している。同プロジェクトは、白人であるキャニングによって書き起こされたルートを、アボリジニの視点から読み替えようとする試みだ。

牛追いルートは、白人社会の利便性によって上書きされたものであって、キャニングたちがやって来るまでは、アボリジニのための、まったく異なる生活や旅の経路がそこには根付いていた。太古から受け継がれてきた水場や生活の場があり、そこに棲まう動植物を精霊として崇め、その物語を歌い、踊り、語り継ぐ時の流れがあったのだ。プロジェクトは、それらを今の世代のアボリジニ自身が検証し、ペインティングを中心とする「アボリジニ・アート」として表現し、後世に残す機会となった。

牛追いルート上で停車する、奥地への旅で機械整備を担当したフランク・レーンとクルーたち。 撮影:ティム・アッカー 2007年 オーストラリア国立博物館蔵

移動しては、描く。のべ100人のアボリジニ・アーティストによる1850キロの旅

プロジェクトは『イワラ・クジュ』展のみならず、連続性を持ったさまざまな試みによってその全体を構成している。その中でも特に重要だったのが、2007年7月から8月に6週間にわたって行なわれた「旅」である。

1850キロメートルの牛追いルートを南から北へと北上しながら、各所でアボリジニ・アートのワークショップを行なう旅には、のべ100人のアボリジニのアーティストたちが加わった。最初から最後まで旅を続けた者もいれば、途中から旅に加わり、好きなところで去っていく者もいる、アボリジニの定住しない生活様式と重なるような、気ままな旅である。

出会いと別れを繰り返す旅の風景は、例えばこのようなものだった。「井戸36番」と呼ばれる砂丘で行なわれたワークショップでは、最初の朝を70人以上のメンバー(アーティストだけなく、プロジェクトに関わったスタッフもいた)で目覚め、全員で大きな円を作り、ミーティングを行なう。アボリジニの人々は、自らの出自や生活圏について語り、言語によって異なる地域集団の物語を交換し合い、そして5日間にわたってペインティングを描き続けた。

『クンクン』を描きながら、自身の故郷について話すクームパヤ・ギルガバ(Kumpaya Girgaba) 撮影:モリカ・ビルジャブー 2008年 オーストラリア国立博物館蔵

それらの作品はすべての旅の終わり、北部の街ビリルナ近くの湖畔に広げられた。旅に加わったアーティストたちは、作品について自分たちの言語で語り合い、意見を交換し、喜び、笑い合ったという。野外で行なわれた、この即席のお披露目が、キャニング牛追いルートプロジェクトにとって最初の「展覧会」になった。

ニャーナ(ストレッチ湖)にて、共同キュレーターのヘイリー・アトキンスと牛追いルート沿いで描かれた作品たち 撮影:ティム・アッカー 2007年 オーストラリア国立博物館蔵

アボリジニ・アートが「地図」のような文様である秘密(しかし、いわゆる西欧の「地図」ではない理由)

このプロジェクトにおいて、旅すること、アボリジニたちが各集団を超えて交流することが、なぜ重要視されるのか? もちろん、20世紀以降の近現代史をアボリジニの視点から再考するためにこのやり方が選ばれたのは自明である。だが同時に、これはアボリジニ・アートが存在する理由とも強く結びついている。

アボリジニ・アートが指している対象は想像以上に広い。2008年に日本で大回顧展が行なわれたエミリー・ウングワレーのような現代アーティストたちの作品を示すだけでなく、数万年前の洞窟壁画や伝統工芸品、かたちに残らないボディーペイントや砂絵もアボリジニ・アートの範疇である。

それらに共通する目的は、情報の記録や伝達だ。記述するための文字を持たなかったアボリジニは、絵の文様に「男」「女」「道」「水場」「足跡」といった意味を持たせ、自分の経験や生活圏の情報を他者に伝えようとしたのだ。

この絵には57の地名のある具体的な場所が描かれており、うち11か所がキャニング牛追いルートの井戸を表している / 《クンクン》Kunkun 2008年 ノーラ・ナンガパ、ノーラ・ウォムピー、ブーガイ・ワイルター、クームパヤ・ギルガバ(マトゥミリイ・アーティスト)オーストラリア国立博物館蔵

ペインティングが、しばしば俯瞰して見たような地図を想起させるのは、それが理由だ(もっとも、アーティストたちが表現する地図はきわめて主観的・体感的なものであって、現実の地形とは必ずしも相似しない)。

この絵を白人たちの地図のように読まないで欲しい、これはマルトゥルの地図である」とアボリジニ・アーティストのノーラ・テイラーは語る / マトゥミリィ・ノーラ Martumili Ngurra 2009 クームパヤ・ギルガバ、ジャーカイウー・ビルジャブ、ナーマイユー・ビードゥー、テルマ・ジャドサン、ノーラ・テイラー、ジェーン・ギルガバ(マトゥミリィ・アーティスト)リネン地にアクリル絵の具 324 × 508 cm オーストラリア国立博物館蔵

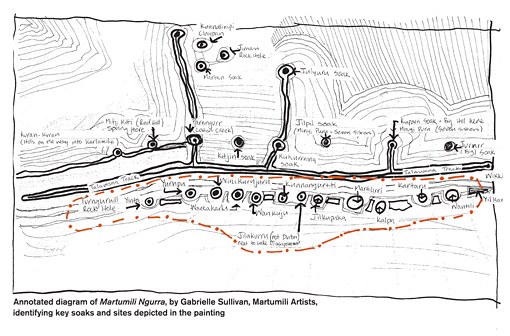

ガブリエル・サリパン(マトゥミリィ・アーティスト)によるマトゥミリ・ノーラの注釈図。上の絵画の中で描かれた鍵となる沼地や場所を同定している

各集団にとって特別な場所や出来事を指す「ドリーミング」という概念

そして、もう一つ重要な共通点が「ドリーミング」という概念である。ドリーミングを大まかに説明すると、個々の地域集団に伝わる創世神話であり、そこに登場する場所や出来事などあらゆるものを指している。ドリーミングの中では、アボリジニの祖先である精霊たちは太古のオーストラリアを旅して巡り、歌い、出会い、愛し合い、別の精霊と衝突して殺し合ったりする。

そして戦いに敗れた場所は、時に聖地として崇められ、各集団にとって特別な場所になる。つまり、アボリジニ・アートの中で描かれる場所とは、ドリーミングそのものでもあるのだ(ちなみに、ドリーミングの中で示される旅の道程を「ソングライン」と呼び、これもアボリジニたちは非常に大切にしている)。

その意味で、アボリジニのアーティストたちが重視するのは、個人の主観的な思いや表現欲求ではない。精霊へとつながる自分の集団が、どのような歴史、どのような背景を背負って生きているのかを説明することこそが、彼ら / 彼女らの芸術のもっとも重要な使命なのである。

アボリジニ・アートに宿る、西欧のまなざしでは見ることのできない価値

市原湖畔美術館で開催中の『ワンロード―現代アボリジニ・アートの世界』展から、一つの作品を紹介したい。『ミニイプル(七人姉妹)』という大きなペインティングだ。

《ミニイプル(七人姉妹)》Minyipuru (Seven Sisters) 2007年 ムーニー・リータ・シンプソン、ロージー・ウィリアムズ、ドゥルスィ・ギブス(マトゥミリイ・ アーティスト) オーストラリア国立博物館蔵

プレアデス星団、日本では「すばる」と呼ばれる星々を示す七人姉妹の旅の物語は、オーストラリア西海岸から始まり、歌い踊りながら大陸を横断し、最後は空に登って星になる様子を記している。その過程の一部を描いたこの『ミニイプル(七人姉妹)』は、「井戸32番」から「井戸35番」付近の土地を描いているが、これは奇しくもアボリジニから見たキャニング牛追いルートの姿を露わにする。

キルキル(井戸6番)にて、『ミニイプル(七人姉妹)』を描き始めるマトゥミリィ・アーティストのドゥルスィ・ギブスとロージー・ウィリアムズ 撮影:ティム・アッカー オーストラリア国立博物館蔵

画面中央を上下にのびる赤い帯が牛追いルートを意味しているが、水源を意味する13の青い球や、その周囲の手の込んだ点描と比較して、この赤い帯はあまりにも素朴で、空虚である。ここには視点によって反転する価値の違いが示されている。

キャニングが残した『ウィルナーキンバリー牛追いルート調査図』を見ると、牛の輸送に必要な部分に関しては、かなり詳細な情報や地形情報が書き込まれているが、その周囲に目を向けると、まるで何も存在しないかのような空白が延々と続いている。つまり、キャニングたち白人の冒険家、商人、政府にとって、西オーストラリアの砂漠地帯は、牛の輸送以外の利便性を持たない危険な土地でしかなかったのだ。

アルフレッド・キャニングによる「ウィルナーキンバリー牛追いルート調査図」(部分) 1908年から10年に建設された井戸の場所を示している

だが、アボリジニの視点で同じ土地を見れば、そこにはまったく逆の世界が広がっている。白人たちが敷設した道こそ無価値であり、その周囲の砂漠こそが生活の場、精霊と自分たちのつながりを感じることのできる、豊かな空間だったのだ。『ミニイプル(七人姉妹)』には、白人や、多くの点で近代以降の白人的なライフスタイルを選んできた私たちには見えない世界の様相がはっきりと描かれている。

アボリジニ独自の時間感覚と世界認識に、先進国で生きている(と思い込んでいる)私たちが学べること

最後に、もう一つだけドリーミングの興味深い特徴を紹介して、このテキストを締めくくりたい。ドリーミングは創世神話を意味している、と説明すると、まるで歴史物語のような「既に終わった事柄」としてドリーミングを理解してしまうかもしれないが、それは少し違う。アボリジニにとって、ドリーミングは現在も、そしてこれからも連続している時間感覚でもあるのだ。

例えばヘリコプター・チューングライという変わった名前のアーティストが描いた『ワルウィヤ』は、子どもの頃、チューングライがヘリコプターに乗った経験について描いた作品である。

『ワルウィヤ』Waruwiya 2007年 ヘリコプター・チューングライ(ワルライルティ・アーティスト) オーストラリア国立博物館蔵

10歳当時、彼はひどい病気にかかり、治療のために白人たちが操縦するヘリコプターで北部の都市に搬送され、一命をとりとめたという。それ以来、彼は「ヘリコプター」という名前で呼ばれるようになり、のちに彼とその家族は有名なアーティストになった。

『ナタワル(井戸40番)に降りたった調査ヘリコプター』1957年 撮影:ジョン・ヴィーヴァース 先住民研究所オーディオビジュアル・アーカイブ蔵

このエピソードから生まれた『ワルウィヤ』もまた、ドリーミングの一部なのである。つまり、ドリーミングは今もなお広がり続ける記憶や経験の物語なのであって、かつては敵対関係にあった白人社会の要素も含みながら、変化し続けているのだ。そのように把握すれば、アボリジニの人々が、自分たちの生をドリーミングの一部として理解し、その中で培われた道徳、規範、儀礼に従って生きていることの理由が理解できるように思う。

『ワンロード―現代アボリジニ・アートの世界』(提供:市原湖畔美術館 撮影:長塚秀人)

アボリジニ、先住民という言葉は、先進国で生きている(と自分では思い込んでいる!)私たちに、しばしばエキゾチックでロマンティックな感傷を与える。その他者的な感性に鈍感であり続けるか、あるいは己を省みて反省するかは、各人の立ち位置によって異なるところだが、さらに視点を変えてみることもできるだろう。つまり、アボリジニのドリーミングの世界認識を拡張していけば、ひょっとすると私たちの日本での暮らしもまた、その一部として見ることができるかもしれない、という仮定である。

ヘリコプター・チューングライが、テクノロジーの産物であるヘリコプターを、肯定するでもなく批判するでもなく、あっけらかんとドリーミングの一部として吸収したように、私たちの物質に依存しすぎた生活も、ありのままの出来事として、アボリジニの世界観は捉えることができるのではないか。もちろんこれは妄想の類いではあるのだが、そのような心持ちで生きることができたなら、あまりにも窮屈な2016年の日本という時代が、もうちょっとだけ違うものに感じられるかもしれない。

- イベント情報

-

- 『ワンロード|現代アボリジニ・アートの世界』

-

市原会場

2016年10月1日(土)~2017年1月9日(月・祝)

会場:千葉県 市原湖畔美術館

-

釧路会場

2017年4月7日(金)~5月7日(日)

会場:北海道 釧路市立美術館

- アボリジニ・アーティスト来日イベント

『アボリジニ・デーin市原湖畔美術館』 -

2016年11月3日(木・祝)11:00~16:00

会場:千葉県 市原湖畔美術館

- 『オーストラリア・ハウス 秋の会』

-

2016年11月5日(土)10:00~16:00

会場:新潟県 十日町 越後妻有里山現代美術館[キナ-レ]ほか2016年11月6日(日)9:00~15:30

会場:新潟県 十日町 オーストラリア・ハウスほか

- フィードバック 16

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-