2019年1月23日、映画監督 / 詩人のジョナス・メカスが96歳で逝去した。1922年にリトアニアで生まれ、青年期に第二次世界大戦を経験。故郷を逃れ、強制労働収容所での生活、難民キャンプでの暮らしを経て、ようやく辿り着いた先のニューヨーク。そこで彼は、言葉もわからないままに映像を撮り始めた。ボレックスカメラで撮影された、身近な友人との会話、街に息づく植物、家族との他愛のない風景。そんな個人的な映像が重なり合い、大きなエモーションとなって押し寄せる彼の作品はいつしか「日記映画」と呼ばれ、ジャンル、年代、国籍を問わず人々の心を打ち続けている。

ジョン・レノン、アンディ・ウォーホル、アレン・ギンズバーグなど、カルチャーシーンにおける広い交友関係でも知られていたメカス。自身が設立したフィルムセンター「Anthology Film Archives」の増設のため、2017年に主催したオークションにはアイ・ウェイウェイ、ヴィム・ヴェンダース、ジョン・ウォーターズらが出品、パティ・スミスがパフォーマンスを披露するなど、近年においてもその交流の一片を垣間見ることができた。1月23日に訃報が発表されると世界は悲しみの声で溢れ、ジム・ジャームッシュやオノ・ヨーコらもSNSで哀悼の意を表した。

そんな彼に向けて、日本で追悼記事を作るとき、どんなものなら喜んでもらえるだろうか。そう考えたとき、真っ先に頭に浮かんだのは映像の中からこちらに向かって「友よ!」と呼びかけるメカスの姿だった。日本の「友人」たちから集めた声を届けたら、彼は微笑んでくれるのではないだろうか。

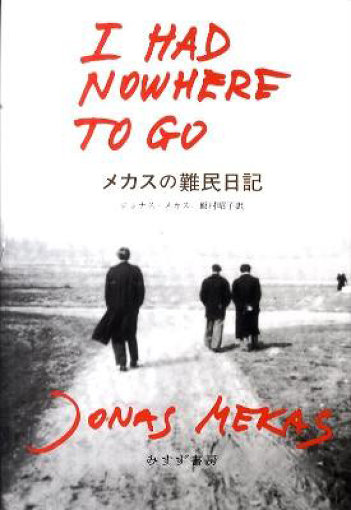

そうしてお声がけした中から、メカスを良く知り、深く愛する5名のアーティストが記事に協力してくださることになった。メカス来日の際には旅路を共にし、長きにわたり交流を続けてきた詩人の吉増剛造、『メカスの難民日記』『メカスの映画日記』翻訳者の飯村昭子、自身のイベント「その場小説」でメカスの映画『幸せな人生からの拾遺集』とコラボレーションの経験を持つ小説家のいしいしんじ、リトアニアでの撮影を度々行ってきた写真家の津田直、メカス作品からの大きな影響を語る映画監督の清原惟。まだメカスの作品に触れたことのない読者の方にも、5人の紡ぐ言葉から、偉大なる詩人の輪郭を想像していただけたら幸いである。そしてこの記事が、わたしたちの未来が少しでも美しい方角へ向かってゆくためのささやかな道しるべとなることを願っている。

「ジョナスの細胞がほどけたとき」テキスト:いしいしんじ

「しんじさま ジョナスが亡くなりました」というメールを受けとったとき、僕は、1冊の本を読んでいた。赤坂憲雄著『性食考』の164ページ。そこには死と性と個の三重奏が描かれていた。

原核生物、一倍体細胞には死がない。無性生殖で分裂をくりかえし、時間の上を際限なくのびてゆく。いっぽう二倍体細胞、僕たち多細胞生物の行く手には、かならず、死が待ち受けている。そのため二倍体は一度、ふたつの一倍体にもどり、別の細胞と接合し、あたらしい二倍体細胞としてよみがえる。有性生殖、つまりセックスのことだ。

生物は、死を受けいれてまで、有性生殖をえらんだ。同じゲノムの複製でなく、それぞれが唯一無二な存在をあとに残すために。この部分、「唯一無二」のことばを読んでいる最中、僕はジョナス・メカスの顔とかすれた声を思いだしていた。そうしてコンピュータをひらいてみて、ジョナスの細胞たちがほろほろと、永遠の眠りへ、ほどけていっていったことを知った。

2017年3月、京都の書店・誠光社で、ジョナスの作品『幸せな人生からの拾遺集』を上映し、その上に小説を重ね合わせる、という試みをした。比喩でなく、ほんとうに重ねた。天井から壁紙サイズの透けたトレーシングペーパーを2枚吊し、1枚には映写機で映画を上映し、映像が進行しているあいだ、もう1枚には反対側から、ノートパソコンのディスプレイを映し、そこに僕が日本語の文字で小説をタイピングしていった。ジョナスという犬の話だった。小説にかかりきりで僕には見えなかったが、ちょうど映画にも、ジョナスが四つん這いになって犬の真似をする場面が登場したそうだ。

揺れ動く2枚のトレーシングペーパーのあいだで、映像と文字が重なり、ほどけ、ひとつになった。二倍体細胞が1個ずつの細胞にもどり、あたらしい細胞とくっつきあって唯一無二の細胞がうまれる、それと同じようなことが頭上の透明な闇で起こっていた。

ジョナスの細胞は愛のうちにほどけた。そうして透明な姿でただよい、宙にさまよう別の細胞といつかまた重なる。ジョナスがこの世にいないのではない。この世をふくめたより広い世界にジョナスははみだし、フィルムのように、僕たちをまるごと包みこむ。ジョナスの透きとおった細胞はシャボン玉のように、そのあたりに無数に偏在し、音をたてないまま、にこやかにいまも弾けている。

「切れば血が出るような映画を……」テキスト:飯村昭子

危なっかしい格好で梯子に乗り、悲しげな顔をして、広いホールの壁を黄色く塗っているのはジャック・スミスだった。床を掃いている人も、受付のテーブルを整えている人も、みな映画作家だった。タイムズスクエアに近い古いビルの地下にあるフィルムメーカーズ・コープ(ジョナス・メカス、ジャック・スミスらによって設立された会員制組織)の上映会場である。商業的な映画でなく、映画作家自身がフィルムを使って創造した個人映画の上映会だった。

その夜は、ウイーンから来た映画作家ペーター・クーベルカの作品が上映された。100人を越す観客に混じって、メカスもスクリーンを見ていた。膝の上に置かれた手の指が美しかった。あれは1966年、ソ連とアメリカが、ベトナム戦争をエスカレートさせようとしていた。戦後が終わりかけていた日本では、飯村隆彦、大林宣彦、高林陽一たちが個人映画集団フィルム・アンデパンダンを結成して、8ミリや16ミリの自作の映画の上映活動をしていた。メカスにそうした状況を話すと、夫の飯村が預かっていた日本の作家の作品を、シネマテークで上映してもらえることになって、大喜びだった。

自身、リトアニアから来た難民なのに、こうしてニューヨークで、個人で映画館を作ってしまえる人がいるということだけで、大変なことに思えた。その上、メカス自身も映画作家なのだ! 彼の闘いは、故国リトアニアを占領したソ連とだけでなく、最後にたどり着いたアメリカの資本主義との間にもあった。「切れば血の出るような映画を!」と叫んだメカスは、人間の魂とでも言える作品が、カネで取引きされる制度に我慢ならなかったのだろう。樹々の葉や流れる雲ほどに美しいものはなかったのだ。

27年ぶりに故国リトアニアを訪れた時の作品『リトアニアへの旅の追憶』の美しさには、彼の心の中にあるリトアニアの美しさが反映している。歴史の試練に耐えたこの国だからこそ、こうした真実を追い求める人が出たということが、よく納得できる名作である。

「身体に刻まれた光を運ぶ / リトアニアの記憶」テキスト:津田直

僕は写真家なので日頃から旅に出掛けることが多い。振り返ってみると、ここ5年程はバルトの小さな国・リトアニアへ通い続けていた。夏至を迎える太陽の眩しい季節にも、凍った湖の上を散歩できるような冬の真ん中の頃にも。その旅路から、写真と詩を少しずつ結ぶようにして、昨年には1冊の写真集『Elnias Forest(エリナスの森)』(handpicked)を上梓した。又、刊行に併せて展覧会を行った。その巡回展の時だったと思うが、トークイベントの際に会場からあがった「どうして、リトアニアへ行くことになったのですか」という問い掛けに対して、僕は「行きたいと思った国ではなくて、帰りたい国だったから……」と答えたことがある。自分でも口にした後であれっ、と一瞬思ったのを覚えている。よくよく考えてみたら、何年も前にジョナス・メカスの日記映画『リトアニアへの旅の追憶』を観た日の記憶が、無意識のうちに思い出されていたのではないかと思う。とくに第2部。27年振りに故郷を訪れ、メカスが撮った風景の数々が、僕のまぶたの裏に色濃く焼き付いていたのだ。映画を観た夜にメモ書きしたものが手元に残っていたので、読み返してみる。

カメラは家の前を伸びてゆく道を時々映す。

かつて国を脱出した際に通った道なのだろうか。

砂の道はどこまでも遠く伸びてゆくようだが、

後ろを振り返れば、家族とその仲間達が集っている。

庭にある井戸では、いつも誰かが水を汲み、

顔や衣服を洗ったり、野菜の皮をむいたりしている。

母の台所は、太陽の下にあり、

地面の窪んだところへ薪をくべて、炎が見える。

料理がはじまると大きな鍋はグツグツと揺れ、

食卓は次第に賑やかになってゆく。

再会を祝い村人が集まってくる。

ダンスは終わりそうにない。

僕はすっかり忘れた気でいたけれど、身体の方はそうではなかった。

リトアニアを初めて訪れたのは初夏だった。僕は田舎道を歩きながら、遠くの緩やかな坂道を登っていく老女を見かけ、しばらく眺めていたのだけど、余りにも陽光が眩しいので、日陰に入ろうと大きな樹へ向かって同じように坂道を登っていった。墓地を掃除していたらしい老女は、僕に気が付くでもなく、花の咲いた盛り土の横に置かれた、錆びついた椅子に腰掛けていた。そして、ひとり、話を始めた。えっ、となって周囲を見渡しても、誰の姿もない。見ると、花畑のように思っていたその盛り土こそ、故人が眠っている場所なのだった。老女は死者に話しかけているのだとすぐに分かった。メモの続きを読み直す。

シーン85では、墓地の場面があり、盛り土の上に野花が咲いている。

立てられた素朴な十字架の横に立つ女性達。

記念撮影して、再び家の前でみんなが並んで撮影会。

カメラはもはや映像だけではなく、スティルカメラとしても使われ、

一刻ずつ丁寧に写されてゆく。

眩しい太陽と野花が女性たちを一段と輝かせ、

カメラはいつしか美しい女性たちを捉え続けてゆく。

僕は自ら残したメモすら、書いたということを思い出すことができない。でも、フィルムに焼き付けられた人々の横顔、草むら、崩れかけた小屋の屋根の色までが、まぶたを閉じれば蘇ってくる。遠いはずの旅路が、新たなる旅路に命を吹き込んだかのように。

ひとりの人生の出来事を、他人が追体験するということは、限りなく難しいことなのかもしれない。でも、ひとりの人生を写したフィルムから放たれた光は、まぶたを通過して、遠いところで結像し、身体に刻み込まれていくのかもしれない。僕らはそんな光を運びながら、今日を生きている。

「今ここにしかないところからの手紙」テキスト:清原惟

メカスさんへ

一度も会ったことがないあなたに手紙を書いています。知らない人から手紙をもらうというのは、映画を観る経験に近いかもしれません。メカスさんの映画を観ているとき、手紙をもらったような気持ちになることが何度もあったのを憶えています。

ジョナス・メカスという名前をはじめて知ったのは、父の本棚でした。わたしの父は学生時代をミニシアターが全盛だったころに過ごし、偶然『メカスの映画日記』を手に取ったようです。しかしその頃、父はメカスさんの映画を見たことはなく、ただただ本をめくり、「面白そうだなぁ」と思いを馳せていたのでした。

わたしは大学生になり、はじめてメカスさんの映画を観ました。「サウンド・イメージ」という授業の中で、唐突に講義室の白いスクリーンに現れた『ウォールデン』。8ミリフィルムが小走りにカタカタと動くリズムと、車窓から見える夕陽の美しさが、いつまでも身体に残りました。後日、DVDで父と観たときのことも印象深いです。はじめてメカスさんの映画を観た父は、じっと画面に見入っていました。

10代の頃は人並みに非日常にばかり憧れていましたが、そんな中でちいさなハンディカムのビデオカメラを手にしたわたしは、はじめての映画を撮り、身近な人や景色が映像の中で生き生きとしていることに直面しました。メカスさんの映画を観ると、いつでもあの時に立ち返るような気持ちになります。たとえば、別れぎわに、電車の扉の向こうで手をふる友だちの姿や、冬の夕陽の中に、散歩をする犬と人の姿。日々出会う、うつくしい瞬間と映画は、間違いなく繋がっていたことに気づくのでした。

人がものを作るということは、何世紀にも渡って行われてきたその営みにつらなるということだと思っています。ニューヨークでたくさんの映画を守り育ててきたメカスさんが、ずっと離れた場所にある日本で、ちいさなビデオカメラで映画を撮りはじめたわたしのような人間に影響を与えているのは、けっして不思議なことではないはずです。ジョナス・メカスという、ひとりの偉大な人間がこの世界を旅だったことは、とてもさみしいことだけれど、その意思や作品は世界中にちりばめられていて、それがやがて芽吹いていけるように、日々の中にちらばる楽園の断片を、わたしは目をよくこらして拾い集めて行こうと思うのです。

「ね、メカスさん、……。」テキスト:吉増剛造

この一文……『メカスという奇蹟』は、アメリカで出版される、メカスさんの詩集のために、「gozo、おまえも……」という呼び掛け………メカスさんの………に、応えて書かれたもの………。どうぞ、これを読まれた筈のメカスさんの心になられて、読みなおして下さいますように………。亡くなられてから読むわたくしの眼に、うつるのは、“生きてそよいでいる”光の素足かしらね。ね、メカスさん、ね、メカスさん、………。

『メカスという奇蹟』吉増剛造

もしもあるのなら、………植物の枝の素足、もしもあるのなら光の歌(リトアニア語でŠviesos daina)の奥底の素足………震えている詩の言葉たちの茎や枝葉にいつまでも宿っている夜露の素足………きっと傷の光が書いている、極限的に臆病で極限的に素早い………どこにもない神速の眼差しの素足………それがメカスだ!

The Miracle that Is Mekas Yoshimasu Gozo

If only, then… Barefoot roots of plants, if only, then bare feet in the depths of a song of lights (Lithuanian: Šviesos daina)… Bare feet of nighttime dew residing persistently on the stalks and on the branches and the leaves of quivering words of poetry… The infinitely anxious and infinitely rapid, surely scribed by the glow of wounds… Bare feet of a quicksilver gaze neither here not there… This, Mekas!

- イベント情報

-

- ジョナス・メカス写真展

『Frozen Film Frames』 -

東京会場

2019年2月27日(水)~3月16日(土)

会場:東京都 新井薬師 スタジオ35分

時間:18:00~23:00

定休日:日、月、火曜京都会場

2019年3月1日(金)~3月15日(金)

会場:京都府 誠光社

時間:10:00~20:00

- ジョナス・メカス写真展

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-