グループにとって特別な意味を持つ“FIESTA”。「日本語バージョン」への不安を払拭した、宮脇咲良の訳詞

10月21日、日韓ガールズグループIZ*ONEの日本1stアルバム『Twelve』がリリースされた。本作には、約1年ぶり、日本リリース4曲目のリード曲となる“Beware”のほか、韓国リリース作品のリード曲“La Vie en Rose”“Violeta”“FIESTA”の日本人メンバー訳詞(クレジットは「Japanese Lyrics」)による日本語バージョンも収録され、大きな話題となっている。

正直に言うと、今回の日本語バージョンのリリースはとても不安だった。“La Vie en Rose”“Violeta”“FIESTA”のいわゆる「花三部作」には、デビューから約1年半かけて構築してきたグループのコンセプトとアイデンティティが詰まっている。その完成した詞世界が、日本語に移し替えられる過程で損なわれてしまったら、とつい想像してしまっていたのだ。

個人的には、そもそも本国でリリースされた楽曲の日本語バージョン自体、原曲の持つ響きやリズムがどうしても損なわれがちなこと、また言語も含めた本国のカルチャーを楽しみたいというニーズにあまりそぐわないことなどから、あまり楽しめないことが多かった。ただの日本語バージョンなら単に聴かなくなって終わりかもしれないが、今回の訳詞はメンバー自身が単独で手がけており、万が一よくない出来であっても、スルーも批判もしづらい。メンバー自身にとってもプレッシャーは大きかっただろう。

とりわけ、三部作の完結編である“FIESTA”を担当した宮脇咲良の感じる重圧は相当なものだったのではないかと思う。ファンにとっては周知の通り、この曲はIZ*ONEというグループにとって特別な意味を持っている。本来2019年11月にリリースされる予定だったこの曲を含む初のフルアルバム『BLOOM*IZ』は、グループの生まれるきっかけとなったサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101』のプロデューサーが引き起こした投票不正問題と、それに端を発する一連の騒動によってリリースが直前で中止となり、そのままグループ自体も活動休止状態に陥ってしまった。

2020年2月に韓国でリリースされたフルアルバム『BLOOM*IZ』を聴く(Apple Musicはこちら)

一時は解散も危ぶまれながら約3か月間続いた活動休止の末、アルバムのリリースと共に2020年2月に発表された“FIESTA”。<時が来た / 長い待ち時間も終わり>というその歌い出しは(当然騒動の前に制作された楽曲でありながらも)グループ自身の声を代弁するもののように感じられ、再開を待ち望んでいたファンの胸を打った。そんな曰く付きの歌詞を活動再開後の今改めて訳し直すのは簡単な作業ではないはずだ。ただの「翻訳」では済まないというような高いハードルが、宮脇咲良には課されていたのではないだろうか。

そのため果たしてどうなるのかと気が気ではなかったが、事前公開されたダイジェストトレーラーでサビを一聴した瞬間、すべてまったくの杞憂だったとわかった。<FIESTA 心熱く燃え盛り / 季節が息を吹き返す>というサビの1フレーズだけで、この訳詞がどれだけ練られたものかを感じ取るには十分だった。

本リリース後のファンの反応も、賞賛を超えて驚きの方が目立っていた印象がある。新たに翻案された詞の世界観、聴き取りやすい平明なフレーズ、それでいて原曲の質感を損なわないリズム。どれか一つでも満たせば十分というところを、高いレベルでバランスしていることへの驚き。本稿では、この訳詞がK-POP楽曲の日本語バージョンにありがちな欠点を回避できている要因を紐解きつつ、その詞世界が宮脇咲良の手によってどのように再解釈されているのかを確認する(“FIESTA - Japanese Ver.”の作詞クレジットは「Japanese Lyrics」であり、これを「訳詞」と呼ぶべきかどうかは異論の余地があるかもしれないが、本稿では原曲との対比参照を重視するため「訳詞」とする)。

なぜK-POPの日本語訳詞は難しいのか? 韓国語と日本語の違い

K-POP楽曲を日本語に翻案する際、とりわけ高いハードルとなるのが両言語間の発音や韻律(音長やリズム、抑揚など)の違いだ(参考:「K-POPのキーパーソンに聴く③ NICE73」、『MUSIC MAGAZINE』2019年4月増刊号)。韓国語特有の詰まって跳ねるリズムを前提に作られた楽曲へそのまま日本語を当てると、どうしても響きが平板になり、間延びした印象に聴こえてしまう(宮脇咲良自身も、直近のインタビューでそのことに言及している)。

この間延び感や失速感の要因を、両言語の音韻的な特徴の違いから考えてみたい。日本語は、音節(単語の構成要素となるひとまとまりの音の単位で、日本語の場合は原則ひらがな1文字が1音節に対応する)がすべて母音で終わる開音節言語である。対して韓国語は、英語などと同様、子音で音節を終えることもできる。たとえば、韓国語でキムチは「김치(김=キm、치=チ)」と表記するが、この「김」という音節は「m」という子音で終わっている(この子音を終音=パッチムと呼ぶ)。必ず子音と母音をセットにする日本語では、この音節はうまく発音できない。

わかりやすくアルファベット表記にすると、韓国語なら「kimchi」(2音節)、日本語なら「kimuchi」(3音節)となる。1音節に子音+母音の2音素しか入らない日本語と、子音+母音+子音の3音素を詰め込める韓国語。一般的なポップソングでは1つの音符に1音節が対応するので、ごくごく単純化すれば、韓国語の方が日本語よりも一つの音符に詰め込める音の情報量が多いということになる。

『Twelve』に収録されたIZ*ONEのデビュー曲“La Vie en Rose”日本語バージョンを聴く(Apple Musicはこちら)

さらに言えば、日本語は言葉における音数を、音節ではなくモーラ(音の時間的な長さによる分節単位で、日本語では「拍」とも呼ぶ)でカウントするという珍しい特徴を持つ。俳句や短歌における音のカウントがわかりやすい。「とうきょう(東京)」を音節で数えると「to・kyo」の2音節になる。しかし俳句を詠むときのように音を数えてみると、「と・ー・きょ・ー」の4音(4モーラ)になる。日本語では、英語や韓国語などの言語ではカウントしない長音「ー」や促音「っ」もひとつの音としてカウントする(音符を消費する)ため、いわば音の燃費が悪い。

これは、決まった音数に言葉を当てはめなければならない作詞、とりわけ訳詞にとっては大きな課題となる。音を詰め込む傾向にある韓国語に対し、音を間延びさせてカウントする日本語。この違いが、K-POP楽曲の日本語バージョンの間延び感をすべて具体的に説明するわけではないが、全体的な傾向としてはこの特徴の違いが影響しているように思う。

韓国語のリズムを復元する日本詞。フレーズの置き換えや音の配置の妙

それでは、宮脇咲良による“FIESTA“の訳詞が、そのような音韻上の課題をどんな工夫で乗り越えているかを確認していきたい。

IZ*ONE“FIESTA”を聴く(Apple Musicはこちら)IZ*ONE“FIESTA - Japanese Ver.”を聴く(Apple Musicはこちら)

※以下では、パッチムを含めた原文の読みを、便宜的にひらがなとアルファベットの組み合わせで表記する。なお、促音(日本語の「っ」)はすべて「t」によって、続く母音と連音化された音は実際の発音に即して表記する。

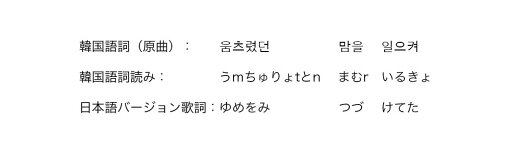

まず、歌い出し付近から確認する。

ハングルでも日本語でもともに9文字(=9音節)からなるフレーズだ。原曲はパッチムがいくつか入り音が詰まっているが、日本語バージョンを聴いてみても、そこまでリズムが悪い印象は受けない。そのポイントは「見続けてた」の部分にある。見比べてみると、原曲の読みと訳詞とでフレーズの意味上の区切り(文節)が少しずれている。訳詞では、意味上の区切りを発声の強めな「め・を」の音に置き直しつつ、その次のフレーズを「みつづけてた」と一つの単語にまとめているが、そのことで「み」の音が句またがり的に少し浮きつつも、「つづけてた」へとスムーズに流れている。

「つづけてた」の子音がすべて阻害音(破擦音 /ts/, /dz/ および破裂音 /t/, /k/)であることも、パッチムの音の詰まりや跳ねを再現するのにうまく機能している。意味の面でも日本語として「入ってきやすい」言葉の配置を意識しつつ、リズムや音の情報量の再現にも配慮した、達意の訳詞に感じられた。

厳密には、原曲の方は前半にパッチムで詰まったリズムを作り、後半の流音(rの音)中心のフレージングでそれをなめらかに流しているが、日本語ではそれが逆の配置になっているので、必ずしも構造が丸ごと再現されているわけではない。しかし意図してかはわからないが、このパートではアン・ユジンが韓国語話者の特徴として「つづ」をより息のなめらかな「ちゅぢゅ」に近い音で発声しており、そのためかそこまで強い対比や違和感は覚えなかった。

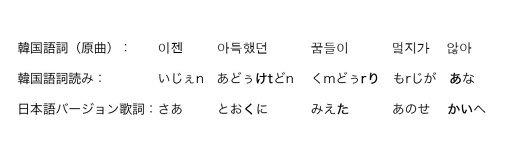

また、リズムがさらに激しくなるAメロ後半では、アクセント部分に原曲のものと近い音を配置しようとする処理も見られた(下記太字部分がアクセント)。

末尾の「あのせ かいへ」の動きはとりわけ複雑だ。まず、先の「みつづけてた」と同様に「せ / かいへ」と句またがりを挟み、跳ねを作っている。加えて、本来2音(2モーラ)必要なはずの「かい」の音を、「あぃ」と二重母音で発音することで1モーラに圧縮し、1音のなかの動きと情報量を増やしている。ここは原曲でも独特のリズムが印象的だが、それが見事に近い形で再現されている(こうした二重母音のような特殊モーラの活用はまだあまり例が多くないようだ。 参考:平田秀「J-POPと言語学のあいだで」「2010年代の日本語歌謡曲における特殊モーラ : 2名のシンガーソングライターの対照を通して」)。

サビのフレーズに凝らされた鮮やかな工夫

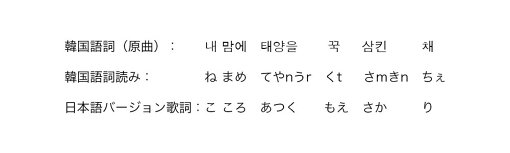

こうした工夫は細かく検討すれば随所に見られるが、個人的に最もぐっと来たのはサビだった。宮脇咲良自身も最もこだわったとラジオで語っていたサビの訳詞には、音韻のレベルでも意味のレベルでも隙なく工夫が凝らされている。

ポイントはやはり、太陽を力強く飲み込む印象的な振り付けとも対応する、後半のアクセントの4段打ち(韓国語詞は「くt さmきn ちぇ」、日本語詞は「燃え盛り」の箇所)だ。この曲の顔とも言えるこの箇所で勢いが弱まるとサビ全体の魅力が大きく減じてしまいかねないが、ここでも音の見事な配置が光っている。

まず1音目では、先の「せかい」と同様、「もえ」を二重母音で1音(1モーラ)に詰め込んでいる。続く2音目、3音目は、原曲と子音(/s/, /k/)を合わせた上で、「さ」と「か」の間に内破音(破裂音に先行する音の詰まり)を挟み擬似的にパッチム的な音の詰まりを再現している。

3音目から4音目にかけては原曲とは異なる形で、母音から流音(rの音)へと動きの流れが生まれている。思わず“Violeta”原曲の「빛깔이/ぴtかrり」というフレーズを想起したが、たしかにこの箇所をrの音を表す「ㄹ」パッチム+母音の連音化のようなものだと捉えてみると、韓国語に近い音の流れを次善策的に再現した箇所だと言えるのかもしれない。

そもそも意味の翻案もないがしろにできないサビ部分において、ここまで原曲の音に漸近しつつ、単体の聴取感も損なわずに訳していることに改めて驚かされる。もちろん、ここまで分析してきたような細かな音韻の問題を意識して訳詞したというよりは、感覚的に音を再現していった結果としてこの詞に至ったのだとは思う。とはいえ、日本語の限られた語彙のなかで、音としても意味としても適合するものを一つひとつ拾っていく作業は、仮に訳詞の知識や経験があったとしても相当に根気が必要だろう。まして韓国語を学び始めてまだ2年程度、しかも作曲・作詞自体の経験もそこまで長くないということを考えると、その情熱と感性には驚かされる。一ファンとしては、そこから伝わるこの楽曲やグループへの思い入れにも改めて胸を打たれた。

“FIESTA”の日本語歌詞を手掛けた宮脇咲良

「今」を強調する原曲と、「復活」をイメージさせる日本語詞。「私たち」によって再解釈される“FIESTA”

ここまで主に音韻の観点から訳詞の工夫を見てきたが、詞世界の読み替えについても言及しないわけにはいかない。冒頭でも述べたように、“FIESTA”の原曲の詞は、活動休止によるリリース延期を挟んだことによって、制作時には想定されていなかった自己言及的なものとして受容されることとなった。そして宮脇咲良は、ラジオでも「一度止まっていた時間があったから」と語っていたように、その自己言及性をさらに積極的に引き受けて訳している。

それは結果的に、原曲にはなかった「復活」のイメージを詞世界に付け加えることに繋がっていった。メンバー自身による訳詞だからこそ可能になった翻案だとも言える。

まず、原曲の詞世界における祝祭が、「今」という時間を永遠へと拡張するものとして描かれていることを確認しておきたい。強調されるのは徹底して「今」であり、そこでは季節はつねに「すべての季節」であり、祝祭は「毎日」開かれる。今という時間が永遠になる、そんな瞬間の到来が原曲の主題となっていると、少なくとも歌詞の語彙のレベルでは言えるだろう。

サビの<私の心に太陽をぐっと飲み込んで / 永遠に熱く沈まない>という独特なフレーズはまさにそれを象徴している。「私」はもはや太陽と一体化し、時間の周期性や反復性そのものとなる。狂気すら感じられるほどに全能感あふれる祝祭のイメージや、「今」が永遠であることを必死に願う「私」の姿は、2年半というあらかじめ定められた活動期間や、そもそもアイドルという存在につきものの限られた時間が背景にあるからこそ際立っていた。

またそれは“La Vie en Rose”“Violeta”に続く花三部作の完結編にふさわしいコンセプトでもあったが、奇しくも活動休止と解散危機という外部要因によってさらに切実なものとして受け取られることにもなった。

そんな「今」がすべてを飲み込んでいくような原曲の詞世界に対し、宮脇咲良による訳詞では、過去・現在・未来という直線的な時間軸と、それに対応した直線的な空間イメージが導入されていることに注目したい。とりわけ重要なのは、「止まっていた時間=活動休止期間」からの力強い復活というモチーフであり、サビで歌われる祝祭イメージにおいても、<季節が息を吹き返す>という独自の表現がそれをさらに強く印象づけている。そして、その世界における「私」は、原曲で歌われるような全能感を湛えた存在ではなく、<止まっていた時間>を進め、<遠くに見えたあの世界>へと歩き出す等身大の主体だ。

宮脇咲良自身も「受け身なIZ*ONEではなく、自分から動き出す、自分自身で運命を変えていく強さを表現したかった」とラジオで語っていたが、原曲にはない「私たち」という主語によって、その解釈は十分に表現され、訳詞の域を超えて独自の詞世界を生み出すに至っているように思える。ラストで歌い上げられる<私たちの手に入れた すべての夢>というフレーズでは、現実離れした祝祭をあえて歌う原曲の切実さと、それを「私たち」が実現するという訳詞の自己言及性が完璧に噛み合い、この詞のひとつのピークを示している。

活動休止や新型コロナウイルスの影響を考慮した延長措置などがなければ、IZ*ONEに残された活動期間は半年を切っている。残り時間も限られているなか、日韓コラボグループだからこそ可能な訳詞というアプローチを用いることで、その存在意義が形として残ること。それだけで、この“FIESTA_Japanese ver.”のもつ意味は限りなく大きい。

IZ*ONE『Twelve』を聴く(Apple Musicはこちら)

- フィードバック 84

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-