毎年、六本木の国立新美術館を主会場に開催される『文化庁メディア芸術祭受賞作品展』。先端技術を用いたメディアアートや、SNSを活用したインタラクティブ広告、マンガ、アニメーションなど、最先端の表現を実際に体験・鑑賞することができる同展には、家族連れやカップルなど大勢の観客が集まり、毎回盛況を博している。

しかし一方で、同展で展示されるメディア芸術を手掛けるクリエイターたちが、普段どのようなテーマや問題意識を持って創作に取り組んでいるのかというのは、各分野の専門家や熱心なファンではない限り、一般の観客にはなかなか見えてこないところだ。

そうした『メディア芸術祭』に出展されるような作品の裏側を知ることができたのが、『メディア芸術クリエイター育成支援事業』の報告会として実施された成果プレゼンテーションである。先日の『第17回文化庁メディア芸術祭』開催中には、通算3度目となる『クリエイター支援事業』の成果プレゼンテーションが行われた。多くの観客が見守るなか、5組のクリエイターと、4名のアドバイザーが出席して行われたその模様を本記事ではレポートする。将来の活躍が期待されるクリエイターの最新プロジェクトを通じて、これからのアートやクリエイティビティの行き先を知ることができるかもしれない。

男子の夢とこだわりをメディア芸術で実現した作家の新作は、リズミカルに踊る正六面体『BOX-RUN』

『文化庁メディア芸術祭』入選経験のある若手クリエイターの創作活動をサポートする目的で始まったこのプロジェクトでは、応募された多数のプランから数組を選出し、制作のバックアップを行っている。1組の若手クリエイターに対し、国内外で活躍する1~2名のベテランクリエイターがアドバイザーとなり、話し合いを重ねながら、中長期的に作品を形作っていくプロセスは、ベテランから若手へと技術や思想を伝達していく現代の師弟制度とも言えるだろう。

5組のクリエイターのなかで、最初に登壇したのは、夢に溢れたデジタルガジェットを作る勝本雄一朗(アドバイザーは、ゲームクリエイターの岩谷徹と、マンガ家のタナカカツキ)。『第10回文化庁メディア芸術祭』エンターテインメント部門奨励賞を受賞した勝本の『雨刀』は、男子だったら誰もが懐かしく感じる「なりきり遊び」をテーマにしている。

動きを感知して音を発する特製のデバイスを、どこにでもあるビニール傘に装着。そして傘を思いっきり振る! すると、まるで時代劇のような「ズバッ!」「シャキーン!」という効果音が周囲に響く。小学生の頃、雨上がりの通学路で友だちと遊んだチャンバラごっこを音響面で強化し、大真面目にバージョンアップさせたのが『雨刀』である。かつて『受賞作品展』で同作が展示された際には、いい歳をした大人たちが真剣な顔で傘を構え、見栄をきり、殺陣に興じるナイスすぎる風景を何度も見ることができた。勝本は、子どものような発想を、先端技術の力を借りて現実にするクリエイターなのである。

そんな彼が今回の支援事業に提案したのが新作『BOX RUN』だ。もとは『踊る箱(仮)』というタイトルだった同作は、サイコロを彷彿とさせる正六面体を、自由自在に動かすことを目的としている(佐藤雅彦が原案をつとめた大ヒットテレビゲーム『I.Q』を想像するといいかもしれない)。

勝本:円や丸は自然に転がる構造です。ですが重力に抗うような、ヘンな動きをするもの作りたいと思いました。そこで立方体を回転させてみることを考えたわけです。

開発スタート当初、違和感のない立方体の回転の実現が課題になったという。同時期にマサチューセッツ工科大学(MIT)などでも、同様の研究が進んでいたそうだが、フライホイール(回転によって移動する力を得る技術)を用いたそれらは「ドスンっ!」と重さを感じるような動きにはほど遠いものだった。

そこで勝本は、作品内部に駆動するハンマーを備える方式(2013年にイスラエルのアーティストが発表)を採用し、独自の改良を施した。最新モデルでは、素早くリズミカルな動きを実現し、さらに対物センサーを使うことで、複数の立方体がまさに「踊る」ような挙動を実現している。さらなるバージョンアップを目指して、本作は改良中である。

閉塞感に満ちた時代で生きることを肯定し、生の喜びを再発見する短編アニメーション『大丈夫だよ』

次に登場した鈴木沙織は幻想的なコマ撮りアニメーションを手がけるクリエイターで、『感傷の沈殿』は『第16回文化庁メディア芸術祭』アニメーション部門審査委員会推薦作品に選ばれた(アドバイザーは、アニメーションディレクターの伊藤有壱と、岩谷徹)。

今回のプレゼンテーションでは鈴木にとって3本目となる短編アニメーション『大丈夫だよ』の進捗状況が報告された。登場するパペットや、作中で重要な役割を果たす波や草原の舞台美術(複数枚並べたガラスによって、奥行き感のある世界を作っている)の制作はほぼ終了し、これからいよいよ本格的な撮影がスタートするという。

これまで個人ベースで制作に力を注いできた鈴木だが、今回初めてスタッフと協働するグループワークに挑んだ。アートアニメーションというと、インディビジュアルなビジョンを実現するために1人きりでの作業になりがちなものだ。それゆえに製作期間の長期化や資金調達の困難さ、世界観のある種の狭さが課題となる。今回、多くのスタッフと関わることで、鈴木は自分の制作における新たな視座を獲得したという。

特にアドバイザーである伊藤有壱から紹介された音響ディレクター(『ベルリン国際映画祭』短編部門銀熊賞を受賞した和田淳『グレートラビット』に参加している人物)へのヒアリングは、プロフェッショナルの仕事を知るうえで、とても有意義な経験だったそうだ。音によって空間を構築していく映像制作のノウハウは、本作にもフィードバックされるだろう。

鈴木:消費される作品でなく、こちらから鑑賞者に迫っていく作品にするためには、自分のなかにもともとある問題意識を核にするべきだという意識で作っています。同時に、観た人が楽しく思えるようなイメージにすることも大事にしました。

『大丈夫だよ』のテーマは、閉塞感に満ちた時代で生きることを肯定し、生の喜びを再発見することだ。今年の4月に撮影を終え、その後、編集作業へと進むという。

日本のアートアニメーション界に新風を吹き込む『ももんくん-momon-』

3組目は、アニメーション作家である水江未来と藤田純平がプレゼンテーションを行った。共に独立したクリエイターである水江と藤田だが、今回はアニメーションの制作工程に対する新しい挑戦を課題として、新作制作に臨んでいる(アドバイザーは伊藤有壱と、タナカカツキ)。

新作『ももんくん-momon-』は、原作を藤田純平、作画を水江未来が担当。空想癖のある小学6年生「ももんくん」の失恋模様とその戸惑いを描いた同作は、主人公の空想を、水江作品の特徴である細胞分裂を思わせる有機的なメタモルフォーゼによって表現する。

国内外で定まった評価のある水江のアニメーション表現を、ある程度の予算とスタッフ規模で実現しようというのも、本プロジェクトの重要な骨子だ。クリエイターであると同時にプロデューサーでもある藤田(毎年、国立新美術館で開催されている上映イベント『TOKYO ANIMA』を企画・運営している)が、水江のバックアップを担当。また、今回は商業アニメーションのスタッフワークを採用することで、よりフレキシブルな制作体制と、興行的な広がりを意識しているという。

藤田:アートアニメーションにおいて、どういった作品が観客の心に強く訴えかけることができるかという判断は難しいです。でも、自分たちが観たいもの、観て驚くものを作れば、そのパワーは伝わると思います。

水江:藤田から原作が届くたびに「これをどうやってアニメーションにすればいいの!?」と思いましたが、初心に戻って作品を作ること、新しい工程に挑戦することがテーマでもあったので、刺激的な経験でした。

高度なCG描写や、商業アニメ顔負けのスタッフワークを採用する欧米の作品に比べ、インディペンデント性が際立つ日本のアートアニメーションは、アイデアの独創性が評価される一方、制作規模においてある種の限界も抱えている。藤田と水江は、今回の『ももんくん-momon-』を通して、日本のアートアニメーション制作に、新風を吹き込もうとしている。2014年12月の公開を目標に、現在も制作が進んでいる。

スプツニ子!による月面探査車プロジェクトに込められたカウンター魂

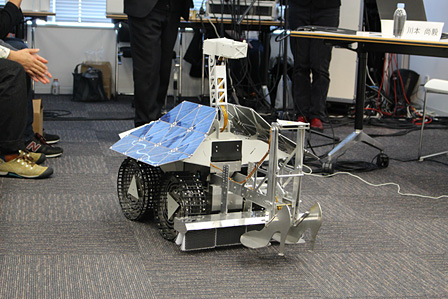

現代アート分野での活躍や、MITメディアラボ助教就任でも話題のスプツニ子!も、育成支援事業で企画が選出されたクリエイターの一人だ。昨年の東京都現代美術館『うさぎスマッシュ展』で初披露した新作『ムーンウォーク☆マシン、セレナの一歩』の制作に本プロジェクトを活用した(アドバイザーはメディアアーティストの三上晴子)。

『ムーンウォーク☆マシン、セレナの一歩』は有人月面着陸を主題にしたプロジェクト。プロダクトデザイナーの川本尚毅らと協力し「走行すると女性のハイヒール跡が地面に残る」というオリジナルな月面探査車を開発。それを実際に月面に打ち上げるのがプロジェクトの最終ゴールという。

一聴するとナンセンスな内容に聞こえるが、スプツニ子!が提示するテーマはじつは深い。アメリカが主導したアポロ計画などで月面に着陸した(=足跡を残した)宇宙飛行士はわずか12名にしかいない。その全員が白人男性であり、言い換えるならば月面とは国際経済のキープレーヤーである欧米の白人男性だけに開かれた政治的な場所なのである。スプツニ子!は月面探査車に備え付けた「ハイヒール跡をつける」というファニーな機能によって、(概念的に)月面へと女性を送ろうとしている。

そして、同時にここにはプロフェッショナルな科学者や技術者に寡占された宇宙開発に対するカウンター的な姿勢もある。カリフォルニアに住む13歳の少女ローレン・ロハスは、夏休みの宿題のためにインターネットで公開されているロケット技術を独学で学び、小型ロケットを成層圏まで打ち上げることに成功。このニュースはネットでも大きな話題になった。クローズドに思われがちな宇宙開発のテクニックを、専門家ではない普通の女の子が自由に扱ったという事実は、科学技術が広く市民へと開放されつつある現状を象徴するものであるだろう。「シチズンサイエンス」と呼ばれるこうした動向は、NASAの研究でも実際に活用されており、人工衛星が撮影した宇宙空間の画像を広く公開し、アマチュア天文家たちが分析することで大きな成果をあげ始めている(天文部の女子高生が暗黒星雲を発見したという例も)。

スプツニ子!:カリフォルニアの女の子のように、個人的な願望や夢から新しいソリューションが生まれるのではないか? というのが本作のテーマです。社会にさまざまな問題や問いかけを投げかける「クリティカルデザイン」を作品制作の軸にしてきた自分にとって、ローレンの活躍やシチズンサイエンスの隆盛はとても共感できるものです。

スプツニ子!は本作を通して、現在の科学が目を向けるオープンネスな環境とその未来像を示そうとしている。サイエンスはエリート層の男性だけのものでも、政府や専門家だけのものではもはやない。2015年(来年だ!)には、作品の技術アドバイスに協力した日本のNPO「HAKUTO」が、実際に月面探査車を打ち上げる予定だ。

気配をビジュアル化したい。浮遊する羽根をコントロールするインスタレーション『Lifelog_glider』

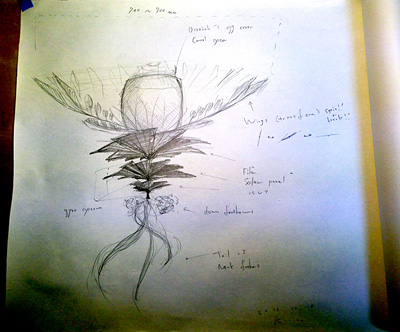

最後の登壇者はアーティストの小松宏誠。『第10回文化庁メディア芸術祭』アート部門審査委員会推薦作品に選ばれた『Air’s song』など、鳥の羽根を利用したインスタレーション作品を制作する彼は、今回新たな試みに挑戦することになった(アドバイザーは三上晴子とタナカカツキ)。

コンピュータ制御されたファンによって、空中に浮遊する羽毛の動きをコントロールする小松の作品は、その繊細さによって国内外で紹介されている。

小松:僕は大学時代に建築を学んでいたのですが、ブレイクダンスにはまってダンスのような身体性や気配に興味を持ちました。卒業制作として、床を埋め尽くす羽毛をエアコンプレッサーの空気で動かし、そこにはいない存在の気配をビジュアル化する作品を作ったのですが、そこから羽根や鳥の存在が気になり出して、現在のような作品の方向へ進んだわけです。

今回の目標は過去最大サイズのファンを使って羽根を浮遊させること。だが、ファンの出力が強くなるほど羽根の繊細な動きは困難になる。そこで彼が試みたのは、羽根そのものの造形だった。複数の羽根をヘリコプターのプロペラのような形に構成し、上昇気流や空気の変化によって自律的に形を変えながら浮遊状態を維持し続けるのが、新作『Lifelog_glider』である。本作は今年2月に表参道にある「INTERSECT BY LEXUS」で初披露され、大きな話題を呼んだ。ファンの音の低減など今後の課題もあるが、今回の育成支援事業においてもっとも完成型に近いのが本作だ。アーティストであると同時に、建築家あるいは構造設計家的なアプローチを試みる領域横断型のクリエイターを支援することは、本プロジェクトの重要な意義と言えるだろう。

アーティストがアーティストを育てる「メディア芸術支援事業」の意義

クリエイター育成と一言で言っても、作家の個性、作品の性質によって育成の形はさまざまに変わる。今回の育成対象に選ばれた5組も、アドバイザーが師匠のように振る舞い、クリエイターを導いていくことで解法を見出すケースもあれば、友人同士の関係のようなフランクなコミュニケーションを通してバックアップする場合もあったようだ。いずれにしても各アドバイザーに共通するのは、ときに袋小路に陥りがちな作品制作に客観的視点を持って関わり、たとえば社会的テーマのような広がりを制作に与えることに心を傾けた点だろう。

岩谷:制作過程を見ていると、作品だけでなくクリエイター自身も成長することが手にとるように感じられたのが個人的には思い出深い。人を育てることの大切さを改めて実感しました。

伊藤:過去3年間のプレゼンテーションのなかで今年はもっとも良かったと思います。「メディア芸術」というものはまだ一般にまで広く知られているとはいいがたい。ですから作品を作り、こういった場所でプレゼンすることは、作家にとってもメディア芸術にとっても重要な機会だと思います。

アドバイザーの4名(左から、伊藤有壱、岩谷徹、タナカカツキ、三上晴子)

また、参加クリエイターの作品から、微細な変化や共通点を感じ取れるのも、同じく作品制作に関わるアドバイザーならではの、敏感な視点だと言えるだろう。

タナカ:勝本さんのテーマである「重力」や、鈴木さん、藤田さんと水江さんのアニメーションに見られる「命(を与える)」というテーマの共通性に、ある種の時代性を感じました。

三上:「3.11」以降、地表に存在することやモノ自体を少し疑ったり、そこからの脱却を試みたりするような作品が増えたように思います。タナカさんがおっしゃるように、それは今回の育成作品にも当てはまることでしょう。混沌とした時代に対する反応が見られたのは、意義深いものでした。

アートに限らず、エンターテインメントなどさまざまなジャンルを包含する「メディア芸術」という概念は、いまだ定まることのない表現領域を示している。たとえば絵画や彫刻の歴史やコンテキスト(文脈)と比較して、メディア芸術のそれはいまだ脆弱なものと言えるかもしれない。だが、常に流動し、状況を変化させていく現代社会に付随することで、今日的なリアリティーを提示しえる点は、メディア芸術の大きな長所といえるだろう。

その意味で、作品が生まれ、育ち、そして完成して外部の目に触れるまでのプロセスをバックアップする『メディア芸術クリエイター育成支援事業』は、現代的なアートフォームを生み出す土台、そして器になりうる。今回育成対象になった5組のクリエイターだけでなく、今後ここから登場するであろう未生の才能に大きな期待を寄せたい。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-