ミレーという画家を知っていますか? とたずねると、大抵の人は「知ってる」と答えるでしょう。3人の女性が落ちた穂を拾っている『落穂拾い』や、黄昏時に畑の真ん中で男女が祈りを捧げている『晩鐘』、そして農民の男性が労働する姿を描いた『種をまく人』は、学校の教科書などでもよく紹介されているだけでなく、岩波書店のマークにもなっているので、本好きの方はきっとご存知。ですが、農民を描いた作品だけがミレーの絵ではないのです。

『ボストン美術館 ミレー展―傑作の数々と画家の真実』は、19世紀半ばのフランスで活躍した画家ジャン=フランソワ・ミレーの多面的な創作活動に迫る展覧会。生まれ故郷のノルマンディー、画家として出発をしたパリ、森と画家仲間に育てられたバルビゾン。自然や農民に囲まれながらもプロの画家として、ときには戦略的に絵を描いたというミレー。「展覧会を見てミレーが大好きになりました!」という作家の小林エリカさんと一緒に観る、知られざるミレーの魅力についてあらためて迫ります。

じつは「農民画家」ではなくインテリだったミレー。筋肉質でムキムキの男性を描く、代表作『種をまく人』

秋晴れの某日。『ボストン美術館 ミレー展 傑作の数々と画家の真実』展が開催されている三菱一号館美術館まで来てくれた小林エリカさん。案内していただいたのは、情熱的かつ丁寧な解説で有名な学芸員の安井裕雄さんです。

展示室に入る前の小林さんに、ミレーについての第一印象を尋ねると、即座に「岩波書店! 本が好きなので」と、作家さんらしいご回答。その岩波書店のマークの元になった絵画が、ミレーの代表作『種をまく人』です。ほぼ同構図の作品が世界に2点存在し、1点は山梨県立美術館が所蔵していることでも知られていますが、今回のボストン美術館所蔵の『種をまく人』は、なんと30年ぶりに東京でのお目見えになるそうです。

小林:あの岩波書店マークの原作が観られるなんて感動です!(笑) じつは子どもの頃、おばあちゃんの家にレプリカが飾ってあったのがすごく記憶に残っていて……、懐かしい印象もあります。

安井(学芸員):1985年に日本橋の高島屋で『ミレー展』が開催されていたので、そのときにご覧になってレプリカを購入されたのかも知れませんね。

小林:近くで観ると全然印象が違います。暗い絵という印象がありましたが、実際に観るとさらに暗い(笑)。でも、写真だと暗くて何が描いてあるのかわからなかった部分も、実物で観るとよくわかります。この男性の肩から腕にかけての部分、少しゆったりした服を着ているように見えますが、なんか変ですね?

ジャン=フランソワ・ミレー『種をまく人』1850年、油彩・カンヴァス Gift of Quincy Adams Shaw through Quincy Adams Shaw,Jr., and Mrs. Marian Shaw Haughton 17.1485 Photograph ©2014 Museum of Fine Arts, Boston

安井:よく男性のシャツがなびいていると勘違いされるんですが、じつはこの男性の筋肉を描いているのです。胸のあたりの隆起や、腕、脚の筋肉もとてもよく描かれています。

小林:そうだったんですね! でも、体は非常にダイナミックに描かれているのに、顔の部分が暗いのは何故なんですか?

安井:おそらくミレーは、この作品で「種蒔きの動作そのもの」を描きたかったんでしょう。ミレーはフランス・ノルマンディー地方の小さな村に生まれ、19歳で同地方の都市・シェルブールへ行き、絵の修行を始めます。その後23歳のときにパリの画家ポール・ドラロッシュのアトリエに入門。パリ時代のミレーは、ルーヴル美術館に足しげく通って、大好きなミケランジェロの人物デッサンから学んでいたそうです。そういったところからの影響も感じさせる作品です。

小林:結構インテリな方なんですね。農作業の動きや道具の描写もすごく上手いし臨場感に溢れているので、農作業の合間に絵を描いていた人なのかな、という印象を持っていました。

安井:たしかにおっしゃるとおりです。ミレーは農作業の動きやモチーフ、農具やその使い方に関して抜群の知識を持っていました。それは、ミレーの実家が農家だったからなんですね。ノルマンディーの小さな村の格式ある農家で、9人兄弟の長男です。ですので、小さな頃は家業を手伝って農作業をしていましたが、19歳で家を出てからは、たまにしか農作業は手伝っていません。基本的には絵の仕事で家族を養っていました。また、先ほどインテリとおっしゃいましたが、ミレーはかなり高度な教育を受けていたことも知られています。小さな頃からラテン語の読み書きを教わり、シェルブール時代には図書館の蔵書をすべて読み尽くしたなんていう逸話もあったり。

ジャン=フランソワ・ミレー『刈入れ人たちの休息(ルツとボアズ)』1850-53年、油彩・カンヴァス Bequest of Mrs. Martin Brimmer 06.2421 Photograph ©2014 Museum of Fine Arts, Boston

小林:す、すごい(笑)。だから、ミレーの絵には『刈入れ人たちの休息(ルツとボアズ)』のように、農作業をしている風景に旧約聖書の一場面が使われていたりするんですね。あと、最初の展示室に『自画像』が展示されていましたが、ミレーの自画像ってあまり観た記憶がないのですが。

安井:そうです。4点しか描かれていません。2点は素描で2点は油絵。ミレーは最初、肖像画家を志していたんです。最初にパリのサロン(官展)で入賞したのも肖像画でした。この自画像は表情も顔つきもはっきり描かれていて、最初の結婚相手の実家に送られたということがわかっている。どうやらお見合い写真か家族の肖像写真のように使われていたようです。今回、奥さんの肖像画とともに展示しました。

小林:写真術が身近になる前だからですね。絵を送り合っていたなんていい話。いろんなお話をうかがって、ミレーの印象がだいぶ変わってきました。

「フランス二月革命」での労働者側の勝利を機に、肖像画家から農民画家へと転身? 政治状況に翻弄されたミレーの処世術

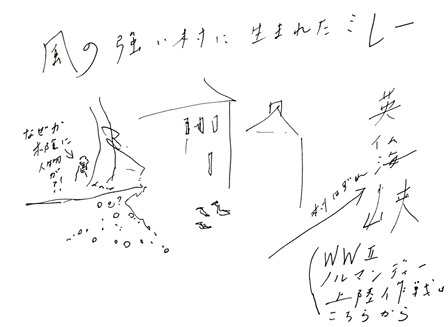

19世紀当時、アートと政治は切っても切れない関係。ミレーもこの関係に翻弄された作家の一人でした。富裕層をターゲットにした肖像画家として出発したミレーでしたが、この頃、農民たちを描いた絵がちょっとしたブームになり始めていました。それを後押ししたのが、1848年に起こった「フランス二月革命」です。フランスには右派(保守派、ブルジョワジー層の支持)と左派(共和派、労働者層の支持)がありましたが、この革命で左派が政権の中核を担います。このときミレーは絵のテーマを自身のルーツでもある、「農村で働く人」に舵鍛を切って転回していったのです。すると、ノルマンディーに吹く海風のように、強い追い風がミレーを後押しし始めました。政府からの発注も入り、生活が安定したのです。

しかし、この追い風は、そう長くは続きませんでした。1849年に起きた「六月事件」で、左派は議員が30名も亡命するという壊滅的なダメージを受けました。もちろんミレーにとっても大打撃です。この動乱に加え、パリではコレラが大流行。ミレーは家族を連れてパリ郊外のバルビゾン村に移住します。ここでミレーが出合ったのが、美しい自然と生き生きとした農民たちの姿。故郷ノルマンディーを思い出しながら、農民たちの姿を描く、新たな作風をどんどん進化させていきました。

小林:この展示室は、森の中にいるみたいで気持ちがいいですね。バルビゾン村やフォンテーヌブローの森って、パリからそんなに遠い場所ではないですよね。

安井:だいたい60キロくらいでしょうか。今はこの村に住みながらパリに通勤する人もいて、郊外のベッドタウンであり、同時に観光地にもなっています。森はもともと王家の狩り場で、カール・ボドメルの『オークとイノシシ』のような絵が往時をしのばせます。ミレーが移住する前、1822年頃からバルビゾン村に風景画家が滞在するようになり、1824年には画家のための宿がオープン。やがて昼間は絵を描いて、夜は宿で酒を飲んで美術談義をするという合宿状態になっていたようで、1872年には村の人口約350人のうち、画家が100人いたとも言われています。当時すでに有名だった、カミーユ・コロー(その後の印象派にも影響をあたえた画家)は村の常連で、テオドール・ルソー(バルビゾンの代表的風景画家)なども住んでおり、ミレーはかなり刺激を受けたようです。

小林:350人の村に100人の画家って、すごいですね(笑)。私、このカミーユ・コローの絵が好きです。森の絵の中でダントツにカッコいい。

安井:渋い好みですね。これは1855年から1865年という、コローの画業後半の作品で、霧の中に溶けこんでいってしまうような美しい風景画ですね。

小林:霧がかったように見えるんですが、ところどころハイライトがポン、ポンと置かれているのがすごく印象に残ります。

安井:コローは1日の終わりに、パレットの中に残った絵具を混ぜて、色が目立ってしまうところに当てて、トーンを整えるということをしていたそうです。その姿を見た人に「キミは僕の秘密を見てしまったね」と言ったとか言わないとか。

小林:惚れました(笑)。「1日のパレット」っていう時間の区切りも素敵。やってみたいなあ。バルビゾン村に集まった画家の世代はけっこうばらばらだったんですか?

テオドール・ルソー『森の中の池』1850年代初期、油彩・カンヴァス Robert Dawson Evans Collection 17.3241

安井:コローが一番年上ですね。あとは、ミレーと同世代や下の人たち。この後の時代には、かのクロード・モネもバルビゾン村に隣接するフォンテーヌブローの森にやって来ますが、その頃には風景画を描く場所としてかなり有名になっていました。今ではパリから車で約1時間という便利な場所なので、当時、道路を通すという計画もあったのですが、ミレーとルソーが当時の皇帝ナポレオン三世に自然保護区にしてもらうようかけあったという逸話も残っています。

小林:農民の姿や風景を描いていただけでなく、エコロジストの先駆けのような存在でもあったんですね。

故郷のノルマンディーやバルビゾン村での暮らしで磨かれていった、ミレーの農民画のクオリティー

パリで肖像画家として出発し、バルビゾン村で暮らしながら農民を描く画家として活動していたミレーは、1853年と1854年の2回、故郷のノルマンディーに帰り、たくさんの風景のスケッチを残しています。再びバルビゾン村に戻ったミレーの作品は、風景描写が大きく変化しました。

特にミレーが好きだった時間は「黄昏時」。日が傾き、どんどん空の色が変化し、やがて河の中に日が落ち、空は闇に包まれていく。人々は1日の仕事を終える。そのシーンの一つひとつに、自然や生命の奥深さが描かれているのです。

『洗濯女』作品写真

小林:この空、素晴らしいですね。言葉にならないくらい、匂い立つ風景。

安井:私が今回の出品作で1番美しいと思っている作品が、この『洗濯女』という作品です。洗濯が終わった女性2人を中心に大きく描き、その奥の風景はどこまでも深く広がっている。黄昏時の空気感を非常によく表していますね。太陽が真西の方向に落ちていく中で、水面から靄が立ち上っている。非常に微細な空気の違いをきちんと描き分けているんですね。

小林:近づいてみると、その靄の様子まで描きこんであるのがわかります。

安井:こちらの『牛に水を飲ませる農婦、黄昏』は、1日の終わりに農婦が牛に水を飲ませにやってきている様子を描いた作品です。当時農家では、牛は牛飼い専門の男性が農家から預かるのが普通でした。でも貧しい農家は牛飼いを雇うこともできず、牧草地も持っていないので、こうして村の共有地にやってきて牛に水を飲ませる。牛が痩せこけているので、ミレーにその気があったかどうかわかりませんが、痛烈な社会批判ともとれる作品ですね。

小林:なるほど。後ろに走っているのは、ガチョウですか? かなり大きいですよね。

安井:そうです。比率がおかしいですね(笑)。その左側の木が非常に強い風に吹かれているのがわかりますか? ミレーは絵を描くときに、一度すべて自分のフィルターを通して再構築しています。このガチョウは、故郷ノルマンディーの記憶と結びついています。また強い風に吹かれた木は、1870年に最後に故郷ノルマンディーに帰った後に描かれるようになります。晩年になると、望郷の念からかミレーの作品の中に、より多く故郷の思い出がしのびこんでいるのです。

小林:目の前にある風景と、記憶の中の風景を画面上で再構築するんですね。だからちょっと何かを超越したような不思議な風景に見えるのかも知れませんね。初期の人物画と比べると、明らかに洗練されているのがわかる。潔さというか。絵の先が見えている感じ。

安井:その後に続く印象派の画家たちの作品のように、目の前の光景の一瞬を切り取るのではなく、1つの風景の中に自然の森羅万象、宇宙の運行までを描き出しているんですね。

表情がぼんやりした、2人の農民の女の子のナゾ

小林:あと、この女の子の絵がすごく気になります。背景が暗くて、表情もすごくぼんやりしていますよね。

ジャン=フランソワ・ミレー『森のはずれに座る羊飼いの娘』1848-49年頃、油彩・カンヴァス Gift of Quincy Adams Shaw through Quincy Adams Shaw,Jr., and Mrs. Marian Shaw Haughton 17.1484

安井:これはバルビゾン村に移住した頃に描いたものですね。まだ人物像を中心に据えていて、後ろの風景は暗く描かれている。このときはまだ背景よりも、人物に興味があったのだと思います。

小林:一方、同じ羊飼いの娘を描いていても、こちらの絵はだいぶ風景がきちんと描かれていますね。でも、やっぱり表情はぼんやり。どうしてなんでしょう?

ジャン=フランソワ・ミレー『羊飼いの娘』1870 -73年頃 Gift of Samuel Dennis Warren 77.249 Photograph ©2014 Museum of Fine Arts, Boston

安井:僕らは、この表情から「埴輪(はにわ)ちゃん」って呼んでいるんですが(笑)、おそらくこれはある種の羊飼いの類型(タイプ)を描いていて、それぞれの少女の個性を表現したいわけではないんですね。

小林:たしかに埴輪(笑)。でも絵を観るとき、私は顔をまず観てしまうので、表情がわからないっていうのは、ちょっと不思議な感覚になりますね。だって、描ける技術は持っているはずでしょう? なのに、描かないっていうのは、背景など別の部分に重点を置いているからなんでしょうね。右側に描かれた牛のお尻とか、手前に咲いている小さな花とか。すごく意識的に絵を構成しているのがわかります。

農民画の一方で、じつは裸婦像も描いていたミレー

小林:こうやって観ていると、ミレーって、比較的女性を多く描いているように思いますが、実際はどうなんですか?

安井:ここにはミレーの戦略が見え隠れします。ミレーは9人の子供がいましたが、そのうち6人が女の子でした。だから、女の子を描くのが得意だったとも言われていますし、また、女性の絵のほうがよく売れたから描いていたとも言われています。

小林:農民を描き始めたのも、世間からの需要に合わせてという話でしたが、きちんと世の中の動向を見ながら、そのときに必要とされる絵を描いていたんですね。思想やポリシーとして農民を描いただけではなく、一人のペインターとして社会とコミットしようとした人だと知って、さらにミレーが好きになりました。私は自分の作品のリサーチで、長い間キュリー夫人について調べているんですが、そのときにミレーが描いたヌードの絵を偶然見つけたことがあって。ミレーってヌードを描くんだ! ということに驚いた記憶があります。

安井:もちろんミレーは裸婦像も描いています。生涯でおよそ400点油絵を描いていますが、農作業を描いた絵はわずか100点ほど。残りは肖像画や宗教画、風景画、風俗画などでした。だから、「農民を描く画家ミレー」という現在のイメージは、後年に徐々に出来上がっていったものだということがわかりますね。

ミレーから多大なる影響を受けたゴッホを経て、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』までつながる1本のライン

バルビゾン村に住み、プロ画家としての人生をまっとうしたミレー。自ら農作業をしていたわけではありませんが、類い稀なる観察眼で、自然や人の姿を真っすぐ見つめ、それをキャンバスに描き続けてきました。政治や社会に翻弄され、農民画のイメージでブルジョワジーには人気がなかったものの、9人の子供と妻、お手伝いさんという大家族を養えるくらいの生活力はあったそうです。死ぬ直前まで絵を描き続けたというミレーは、60年という人生をどう生きたのでしょうか。

安井:『ソバの収穫、夏』は、ミレー晩年の傑作ですが、未完のうちに人生の幕を閉じてしまいました。1枚の絵の中に違う時間軸が同時に走っている。蕎麦の収穫の工程が1枚の絵の中で表現されているんです。『四季』という連作の1枚ですが、この作品と「冬」が、残念ながら未完に終わっています。

小林:人物像がふちどり線で描かれていたり、収穫の工程が順番にわかりやすく描かれた、非常にマンガ的な表現ですね。すごく面白いです。ミレーの作品って、最初は地味で真面目で暗い印象でしたが、すごく多彩であることを発見しました。また、宗教心や政治的なポリシーも強い人だと思っていましたが、ちょっと違いましたね。でも、「農民」と「芸術」といえば、宮沢賢治もミレーに影響を受けていたりするんでしょうか?

安井:鋭いご質問。賢治はゴッホがよく描いた「糸杉」を2首の短歌に読んでいますし、『注文の多い料理店』の初版の表紙は、ゴッホ風のひまわりが描かれていました。つまり賢治はゴッホをよく知っていたのですが、そのゴッホはミレーから多大なる影響を受けています。ミレーの作品に『星の夜』(本展未展示)という絵がありますが、それはゴッホが勤めていたギャラリーが所有していました。実際にゴッホが同作品を見たかどうかは定かではありませんが、ミレーの作品の主題や精神は受け継いでいると言ってよいでしょう。

小林:ミレーの『星の夜』が『銀河鉄道の夜』につながっているなんて、考えるだけで胸がいっぱいになってきます。ミレーの絵は渋くて禁欲的な印象だったんですが、根底にはすごく人間くさいマグマがある。ヌードも描いていた作家という視点で作品を見直すと、全然違う印象になります。技術的に上手なのは当たり前なんですが、今回の展覧会のように、時代を追って観ていくと、作品がどんどん洗練され深まっていくのがわかります。

安井:ワインにたとえると、日本でも大人気の印象派の絵画はボジョレーヌーボーで華やかな印象。ミレーはタンニンと酸味の強いボルドーワイン。ボルドーが空気に馴染むまでに時間がかかるように、味わうには観る人の人生経験が必要。だけど知れば知るほど味わい深い作家なんです。

小林:実物をこんなに近くでたくさん拝見できて、本当に良かったです。ミレーの作品単体はいくつか知っていましたが、彼が生きた19世紀半ばのフランス社会の様子を含めて、作品をあらためて観ることで、私自身いくつもの発見がありました。たとえば、ミレーの生家があったノルマンディーは、その後、第二次世界大戦でノルマンディー上陸作戦が行なわれた場所だったり、ミレーが活動していた頃のパリを舞台にした小説をヴィクトル・ユーゴーが書いていたんだ、とか(安井さんによればミレーはユーゴーを愛読していたそう)。そのヴィクトル・ユーゴーの彫刻を作ったオーギュスト・ロダンとキュリー夫人が親しくしてるのか、とか次々つながってゆく。私が最近研究しているキュリー夫人の時代だけでなく、その後の印象派のアーティストたちとのつながりも感じられて、ミレーという人物や作品が身近なものになりました。

今までは、『落穂拾い』や『種をまく人』という記号でしか知らなかったミレーという画家。その一人の人生を追っていくことで、19世紀当時のフランスの文化や生活、政治とアートの関係が垣間見え、さらに次の世代への連なりが感じられる『ボストン美術館 ミレー展』。小林さん、ミレーにすっかり惚れ込んで美術館を後にしました。

- イベント情報

-

- 『ボストン美術館 ミレー展 ―傑作の数々と画家の真実』

-

2014年10月17日(金)~2015年1月12日(月・祝)

会場:東京都 丸の内 三菱一号館美術館

時間:10:00~18:00(1月2日を除く金曜は20:00まで、入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(祝日、振休の場合は開館、1月5日は18:00まで開館)、12月27日~1月1日

料金:一般1,600円 高校・大学生1,000円 小・中学生500円

-

- 小林エリカ個展

『彼女は鏡の中を覗き込む』 -

2014年11月25日(火)~12月6日(土)

会場:東京都 南青山 Gallary 360°

- 小林エリカ個展

- 書籍情報

-

- 『マダム・キュリーと朝食を』

-

2014年7月14日(月)発売

著者:小林エリカ

価格:1,404円(税込)

発行:集英社

-

- 小林エリカ

『iPhone5ケース「Marie マリ」 -

価格:3,780円(税込)

「Project UNDARK」の活動でも知られるイラストレーター

- 小林エリカ

- プロフィール

-

- 小林エリカ (こばやし えりか)

-

1978年東京生まれ。作家・マンガ家。2014年『マダム・キュリーと朝食を』(集英社)で『第27回三島由紀夫賞』候補、『第151回芥川龍之介賞』候補。著書はコミック『光の子ども1』(リトルモア)、作品集に『忘れられないの』(青土社)。小説に『親愛なるキティーたちへ』(リトルモア)など。雑誌・文芸誌などで多数連載。クリエイティブ・ガールズ・ユニットkvinaとしての活動も多数。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-