日本の気鋭アーティストに、海外のアートシーンとの「つながり」をもたらし、「さらなる飛躍の契機」を与えること。自動車メーカーの日産が2013年に設立した『日産アートアワード』が目指すのは、このことだ。その背景には、『ラグビーワールドカップ』での日本代表の南アフリカに対する歴史的勝利、日本人科学者による『ノーベル賞』の受賞ラッシュなど、海外での日本人の活躍が目立つ昨今にあって、欧米を中心とした海外のシーンで大きなインパクトのある活動を行えるアーティストがごくわずかという、日本のアートをめぐる状況がある。

メディアで扱われる機会も増え、一般の人々による関心も高まって来ているように感じられる「現代アート」。なおそびえ立つ、「本場=欧米」と「辺境=日本」の間にある「壁」とは何なのか? 『日産アートアワード2015』のファイナリスト7名(秋山さやか、久門剛史、石田尚志、岩崎貴宏、ミヤギフトシ、毛利悠子、米田知子)と、審査員長を務めた森美術館館長・南條史生、さらに候補の選出に携わったアートのスペシャリストからなる審査委員・推薦委員の面々に、この「壁」をめぐる質問を投げかけた。国内外の現場を深く知る、彼らの目に映る「日本のアートの現状と問題点」とは?

(メイン画像:岩崎貴宏『Out of Disorder (Cony Island)》2012年 ©Takahiro Iwasaki Courtesy of ARATANIURANO)

カルロス・ゴーンが、車だけでなく、アーティストも国際的なステージへと導く

ここ数十年の日本人アーティストで、もっとも海外で成功した例は、言うまでもなく村上隆のそれだろう。国際基準のアートの闘い方を徹底的に分析し、日本画や日本のサブカルチャーに見られる独自の視覚性を示した概念「スーパーフラット」を考案。そのコンセプトを引っさげてニューヨークやパリなどで開催された3つの展覧会「スーパーフラット3部作」で欧米のシーンに殴り込みをかけた。これまで数名の現代アーティストしか選ばれていないヴェルサイユ宮殿での展示を成功させ、アート界で影響力のある人物を毎年選出するイギリスのアート誌『Art Review』の企画「THE POWER 100」の常連になるなど、その「成功エピソード」は、枚挙にいとまがない。

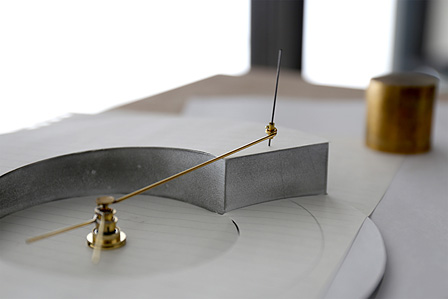

![岩崎貴宏『リフレクション・モデル [左]瑠璃 [中]銀閣 [右]金閣』2014年 撮影:三嶋一路 ©Takahiro Iwasaki Courtesy of ARATANIURANO](https://former-cdn.cinra.net/uploads/img/column/20151102_nissanartaward-photo1.jpg)

岩崎貴宏『リフレクション・モデル [左]瑠璃 [中]銀閣 [右]金閣』2014年 撮影:三嶋一路 ©Takahiro Iwasaki Courtesy of ARATANIURANO

そんな村上が著書やメディアを通して伝え続けているのが、日本と海外のアートに対する認識の「落差」、より端的に言えば「日本(人)のダメさ」だ。その挑発的な語りには反発する声も多いが、「現代アート」と呼ばれる文化の主流が欧米にあるかぎり、そこで成功を収めている彼の発言をまるで無視するわけにはいかない。そして実際、日本の若手や中堅作家による海外での優れた挑戦が近年多くあるのは承知の上で、村上以降、国際的なアートシーンに彼ほどのインパクトで認知された作家がいたかと言えば、いない。

「本アワードをとおして、日本の才能豊かなアーティストたちを国際的なステージへと導きたい」。日産自動車株式会社CEOであり、1990年代末、経営不振に陥っていた同社を再生へと導いた立役者カルロス・ゴーンが『日産アートアワード』にあたり述べた上記の一言の背景には、そのような日本のアートの現状に対する認識があったのではないだろうか。「クオリティーは高い」という声が海外から上がる状況にもかかわらず、国際的なアートシーンでの成功者と呼べる存在が、村上や、20世紀半ばからアメリカで独自の活動を始めた草間彌生、古今東西の芸術のエッセンスを詰め込んだコンセプチュアルな作品で知られる杉本博司など限られた数しかいない。だからまず「増やす」ことに貢献したい、という意図は少なからずあるようにも感じる。

石田尚志『燃える椅子』2013年 シングルチャンネル•ビデオ © 2013 Takashi Ishida

審査員に海外の美術館館長を5人も並べることのメリット

そのためだろうか。PR活動に終始しがちな印象もある企業主導のアート賞が林立するなか、『日産アートアワード』の特色はその支援の「直接性」にあるように思われる。まず、国内外で数多くのアートプロジェクトを手がけてきた日本を代表するキュレーターであり森美術館館長の南條史生をはじめ、フランスやニュージーランド、イギリス、シンガポールの有名美術館の館長が5人も揃った審査委員の面々がそれだ。

毛利悠子『アーバン・マイニング──『春の祭典』のための』2014年 撮影:片岡陽太

推薦委員の水戸芸術館現代美術センター主任学芸員の高橋瑞木が言うように、こうした海外キュレーターが「審査の過程で複数の日本人アーティストの仕事を知ること」は、それ自体に大きな意味がある。また金銭面の支援も大きい。ファイナリスト7名には選出段階でそれぞれ賞金100万円と、今年11月14日から開催される「BankART Studio NYK」での展覧会に向けた制作費100万円が提供。同展での最終審査を経てグランプリに選ばれると、賞金200万円に加え、ロンドンの老舗アート施設「カムデン・アーツ・センター」のサポートのもと、2か月のロンドン滞在機会とそれに関わる渡航費や研究費用など、計500万円相当(制作費除く)が提供されるという。世界のアートシーンを牽引する関係者との交流がアーティストにとって刺激になるのはもちろんのこと、こうした生々しくも現実的な支援が、経済的に困窮しがちな若い作り手の助けになることは言うまでもない。

だが、ここで考えたいのは、そんな「アワード」のあり方だけでなく、そのような支援が必要とされるのはなぜか? 「日本人アーティストの国際的な認知」の障壁となっているものは何なのか? といったことである。

海外から「発見してもらう」姿勢が問題? 鎖国時代から受けつがれるメンタリティー

「なぜ、日本のアーティストは国際舞台に出ていけないのか。それは、日本の歴史や文化、つまり国民性にも関係する問題でしょう。もともと鎖国していたくらいの国ですから、外国という他者とうまく対等に接していくことが上手ではないのだと思います」

審査員長の南條はこう語った上で、日本が強化すべきポイントとして「海外向けの情報発信」を挙げる。

「アートは言語を超える表現だと思われていますが、言語によるバックアップは必要です。日本のシーンの情報を、少なくとも英語化して、より発信していかなければいけません。たとえばマーケットで、日本人アーティストに関心を持ってくれる外国人のコレクターは多くいますが、彼らに十分な情報が届いていないのです」

秋山さやか『「あるく 私の生活形 東京駅~相模大野~日本橋~東京駅 2012年 7月19日/ 7月25日, 26日, 27日, 30日, 8月8日,13日/ 8月22日~9月7日」』(部分)2012年 撮影:Hideto Nagatsuka

「発信力の不足」は、現代アートだけでなく、日本の問題点としてよくあげられるポイントである。展覧会カタログなど、英語を併記するテキストが増えた印象はあるものの、南條以外の回答にも同じ指摘が多数あったことを見ると、現状はまだ厳しいようだ。そもそも「情報発信」といっても、その対象は雑誌やカタログのバイリンガル化を通した「現在のシーン」の紹介に留まらない。日本のアートの歴史や、主要な批評など、「文脈」を伝えるための翻訳は明らかに足りていないし、単に翻訳を済ませて終えるのではなく、そのテキストの存在を知らせる努力が伴わなければ意味がない。推薦委員をつとめたキュレーターで東京藝術大学准教授の飯田志保子は言う。

「文脈と翻訳を欠いた『モノ』ベースの文化輸出と、海外から『発見してもらう』旧態依然の受動的な姿勢に問題の一端があるのではないかと思います。内向きで自己充足的な姿勢ともいえるでしょう。必要なのは、日本のアートを見る文脈と言説を複数化し、それらを欧米だけでなく多様な地域とさまざまな階層で共有することです」

業界としての情報発信に限らない、こうした語学上の問題は、アーティスト側からも聞かれた。たとえば、「記憶」や「歴史」をテーマに、光や音を用いたインスタレーションを制作する久門剛史は、ロンドンへの留学中、言語的な困難に遭遇したという。

「日本人として創出するものは比較的目新しく、繊細に感じてもらえた感触でしたが、コンセプトを話す場面では、とくに細かなニュアンスを持つ言葉の選び方、辞書通りではない感覚的な言語の貧しさが明らかにハンデとなりました」

「日本の美術大学は何も教えていません。つまり、ただ作品を作っていればいいと思っている」(南條史生)

この点とも重なる問題として、大学などでの「教育」のあり方や、それが形成するアーティストの姿勢を指摘する声も多かった。南條は指摘する。

「日本の美術大学は何も教えていません。つまり、ただ作品を作っていればいいと思っている。しかしプロの作家の教育ならば、生き抜くための戦略も教えるべきです。言語や言説の重要さ、マーケットの作り方、ギャラリーとの付き合い方、海外で気をつけなければならないことは何か……。こうしたことについて教えられる先生がいないばかりでなく、教える必要も感じていないでしょう。それでは日本の作家は育ちません」

アーティストの姿勢という点で、アジアの現代アートに詳しい「クイーンズランド・アートギャラリー / ブリスベン近代美術館」(オーストラリア)のキュレーター、ルーベン・キーハンのエピソードは興味深かった。彼は、ある意味で日本には、海外進出の必要もないほど発達した自立型の消費基盤があると指摘した上で、そのことがもたらす問題は「若手作家が自身の可能性を開いてくれる人々との結びつきを持たなくなることだ」という。

「数年前、若い作家が集まる、ある日本のアート施設に招かれたのですが、そこではキュレーターと話ができる作家とそうでない作家の間に明らかな差がありました。また、日本で何度も耳にした『作品はあくまで作家の内面の表現である』という発言にも驚いた。私にとってそれは非常に疑わしいことであると同時に、美大はおろか、一般的なアート界での批評的な討論のレベルがなぜ限定的なのか、腑に落ちたものです」

アートワールドとの付き合いに関して同じことを裏面から語ってくれたのが、ファイナリストの一人で、国籍やジェンダーといったアイデンティティーに関わる問題を繊細に描いた映像作品で知られるミヤギフトシの回答かもしれない。2000年代半ば、ニューヨークの大学を卒業したての彼は、リーマンショック以前の景気が良かったニューヨークのシーンの中で、関係者との交流を自ら断っていた自身の姿を振り返る。

「当時はギャラリストが気にかけてくれ、パーティーやアートフェアなどに誘ってくれたのですが、大学を卒業したばかりで若かったこともあり、自分の殻に閉じこもりがちだったのはもったいなかったと思います。そうした交流の場は自分には必要ないと、妙なおごりを持っていた。人見知りかつ頑固だったので、いろいろ損をしてしまったと思います」

アーティストが発する、「日本と海外」を比較することへの違和感

さて、こうして、審査や推薦に関わったキュレーターや研究者から日本の状況について厳しい意見がある一方、当のアーティストからは比較的、「海外と日本」「外向きの戦略と内向性」といった問題設定そのものに対する違和感や疑問が多かったことも、面白い結果だった。たとえば、さまざまな土地で生活し、その軌跡を1針1針縫いつけていく作品を作り続けている秋山さやかは、日本の状況をネガティブに語る言説があり、たしかにそうした面はあるとする一方で、自分は「日本人でなければ、美術作家にならなかったかもしれない」と語り、続けてこう答える。

「自分の今いる環境でどう『足掻くか』。それが、大切なんだと思うのです。その『じたばた』は本当に小さくて何にもならないかもしれない。でも、もがき続けることで、少しずつ変えてゆきたい。だから今日も足掻きます」

また、日用品からなる装置や楽器を用いて有機的なインスタレーションを制作する毛利悠子も、「『世界のアートシーン』と言えど、それは国によって異なる事情を持つもの」と指摘する。そしてその上で、「でも本当の困難は、どんな環境でも自分のできることを淡々とやっていく姿勢を保てるかどうか、にある気がします。そしてさまざまな困難のほとんどが、結果的には制作のインスピレーションになっているのも事実」と語る。こうした態度は、「ムーブメントの動きや、景気の動きに振り回されない表現を身に付けたい。ムーブメントやギャラリーに頼ってばかりでなく、個としてどう表現し活動するかということに、つねに意識的でいたい」と言う、先のミヤギにも重なるだろう。

「日本人アーティストゆえの、特別な困難はない」と言うのは、ある強烈な歴史を持つ土地を写真に撮る作風で知られるアーティスト、米田知子だ。ロンドンを拠点とする彼女は、日本にはいまだアートへの検閲やタブーが多く残っていることが問題としつつも、「アーティストの悩みは世界共通」であり、どの国でもアートへの助成金や予算が削られる傾向がある中で、日本でのサポートの数は増えていると指摘する。

さらに、ここでネガティブに語られる日本の特殊性こそ、一種の武器になると語る者もいる。たとえば、映像メディアによって「絵を描く行為」そのものを問い続けてきた石田尚志は、「国際的な活躍は素晴らしいと思いますが、それを目的にするのは違うと感じます。ローカルで内向的な場で生まれた表現が、国際的な文脈になることも多い。自分が見たいものを集中して作ること以上の戦略はないでしょう。言説は重要だが、語るための作品を作ることは回避したい」と言う。

同じく、歴史的建造物や鉄塔などの日常的な構造物を、精巧な彫刻として作り直してきた岩崎貴宏も、「海外」との差異を問題化して解決しても、欧米に類似したシーンになるだけでは、と語る。その上であえて問題点を挙げるなら、「日本の問題点を独自のアドバンテージだと判断し、特化させるための視点、そうした価値転換を生むためのシステムが整っていないことではないか」と言う。つまり「問題」を「オリジナリティー」に変えて、表現や言説に落とし込む、「錬金術」が求められるというのだ。

「同じバッググラウンドの人が集まると、バラエティーが少なくて息苦しく感じることも多い」(服部浩之 / ACAC学芸員)

こうした自身の生きる環境を立脚点に表現を考える作り手の姿勢は、グローバル化の中、度重なる災害を通して、日本の「土地」としての特殊性が浮かび上がり、「日本」よりさらに限定的な「沖縄」「福島」といった地域の抱える問題が取り沙汰される現在にあっては、むしろ極めて誠実なものだろう。またその姿勢は、前半に紹介したキュレーターや研究者の意見と反駁し合うように見えて、じつはそうとも言い切れない。というのも、「これからの世界のアートシーンの方向性」を訊ねた質問への回答としてもっとも多かったのが「多様性」という言葉だったからだ。

たとえば先にも触れたファイナリストの久門は、今後のシーンについて、「それぞれの地域にアートシーンがあり、美術の方法がそれぞれの地域で活き活きしていれば、アートにとっても人々にとっても幸せなことではないでしょうか。シーンはとにかく一方向に集約されてほしくない。ここが中心という場所を確立してほしくない」と語る。

久門剛史『らせんの練習』2013年 Courtesy of Ota Fine Arts

こうしたミクロな視点の重視は、自身が「XYZ collective」というアートスペースの運営に携わるミヤギの「作家主導の運動や組織が増え、各国の同様の組織との交流が生まれれば良い」という意見や、「オルタナティブスペースの今後の活躍に期待したい」という米田の意見とも、どこかつながるものを感じさせる。また、南條もこう語る。

「これからのアートシーンがグローバル化するというのは、単一化に向かうということではなく、むしろ多様化に向かうことを意味します。アジアや南米、太平洋地域の作家がより一般的に、国際的に受け入れられるようになり、その中の大物アーティストは世界の常識となるでしょう。つまり、誰もがピカソを知っているように、誰もが中国現代アートの第一人者である蔡國強を知っている状況が生まれるということです。それは国際的な舞台において、欧米にとって異文化のアートが、多様に参入してくる動きだと考えられます」

ミヤギフトシ『17 Notes from the South』2015年 撮影:田村友一郎

米田知子『平和記念日・広島』(「積雲」シリーズより) 2011年 ©Tomoko Yoneda Courtesy of ShugoArts

つまり問題は、欧米に「追従」するために活動をどうカスタマイズするかではなく、自身の「特殊性」の中に、国際的に通用する論理をいかに見出すか、にあるのだ。思えばフィギュア作品をはじめとする村上隆の諸作も、「日本独自のサブカルチャーを海外に輸出した」といった説明をされることが多いが、それを「欲望」のような普遍的な人間の感情、アートのテーマと連関させたからこそ、国際的にも受け入れられたのだろう。形式の模倣ではなく、そこで語られている内容の力が、問われているわけだ。

そもそも、「本場」のスタイルに合わせることを目的とし、作品を作る自身の動機と向き合わないとすれば、それほど本末転倒なことはないだろう。その意味で、NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ(AIT)副ディレクターのロジャー・マクドナルドの、次の発言にあるような視点は、やはり忘れるべきものではないだろう。「アートとはとても娯楽的であると同時に、もっとも複雑で謎めいた人間の営みで、しばしば見る者を困惑させますが、そこがアートの魅力でしょう。答えが明確であるならば、株式市場を眺めているのと同じ。アートの持つ、己の思考を乱し、考えさせる力が重要です」

毛利悠子『I/O──ある作曲家の部屋』2014年 展示風景:横浜美術館 撮影:田中雄一郎(提供:横浜トリエンナーレ組織委員会)

石田尚志『REFLECTION』2009年 ©2009 Takashi Ishida

アートの根源的な神秘性を担保しつつ、なおかつ自身の文脈の「特殊性」を海外にも伝わる広い視野で扱うこと。そうしたことを可能にする、巧みな発信が問われるわけだが、それに関わるシステムへの同じような提案が、アーティストとキュレーター双方から挙がったのは興味深かった。

「日本の美術館やアートセンターは、日本人しか働いていないことが多いんです。同じバッググラウンドを持つ人間が集まると興味の範囲が似てしまい、バラエティーが少なくて息苦しく感じることも多い。まずは美術館などのスタッフがより多様になること。日本のアートシーンに感じる停滞感は、人材の同質性に原因があるとも感じます」

上記は、青森公立大学国際芸術センター青森の学芸員・服部浩之の回答だが、これとほとんど同じことが、アーティストの岩崎からも語られる。

「日本の独自性を肯定的に見られる、外の目が必要ではないか。たとえば、外国の若いキュレーターやアーティストを美術館や大学で数年雇うことで、彼らは日本のシーンを定点観測的に見られ、海外との比較で何が問題でありオリジナリティーであるかを伝えてくれるように思います。欧米のシーンにあるのは、その流動性ではないでしょうか」

現在のアートシーンの基盤である「西洋美術」、ひいては「西洋文化」が日本に到来した明治以来、「世界」「欧米」とどのような関係を切り結ぶのかは、アート関係者だけでなく、多くの日本人の問題だった。しかしその問題を、いつまでも「追従か、特殊性の維持か」の二択に縛り付けることはないだろう。『日産アートアワード2015』のファイナリストと美術関係者に対する質問から見えたのは、そのことだ。むしろ、いま必要とされるのは、その特殊性を普遍性の1つに変える、アーティストとシステム、個人と環境との、絶え間ない変革の試みであるに違いない。そこで『日産アートアワード』が今後どのような役割を担っていくのか、注目したい。

- イベント情報

-

- 『日産アートアワード2015 ファイナリスト7名による新作展』

-

2015年11月14日(土)~12月27日(日)

会場:神奈川県 日本大通り BankART Studio NYK 2F

時間:11:00~19:00(11月24日はイベント開催のため、一般入場ができません)

料金:無料『ファイナリスト7名によるアーティストトーク』

2015年11月14日(土)、11月21日(土)、11月22日(日)15:00~

会場:神奈川県 日本大通り BankART Studio NYK 2F

出演:

11月14日(土)岩崎貴宏、久門剛史、毛利悠子

11月21日(土)秋山さやか、石田尚志

11月22日(日)米田知子、ミヤギフトシ

料金:無料(各回定員40名、要事前申し込み)『グランプリ・アーティストによるトーク』

2015年11月28日(土)11:30~12:30

ゲスト:飯田志保子(キュレーター / 東京藝術大学美術学部先端芸術表現科准教授)

料金:無料(定員40名、要事前申し込み)『ギャラリーガイドツアー』

2015年11月14日(土)、11月21日(土)、11月28日(土)、12月5日(土)、12月12日(土)、12月19日(土)、12月26日(土)13:00~13:45

料金:無料(各回先着20名)※出演者、スケジュールは諸般の事情で予告無く変更する場合があります。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-