現代を生きる人々には、さまざまな「自分の場所」がある? 自宅や学校、職場の他にも、子どもたちの秘密基地、大人の証たる行きつけの店、はたまたネット社会での居場所から、心の中の密やかなテリトリーまで……。それは外界と関わり合い生きていく自分にとって、どのような意味を持つのでしょうか。

ロンドンを拠点に活躍するアーティスト、さわひらきの作品は、しばしば「日常に幻想が忍び込んだ映像美」といった形容詞で語られてきました。しかし最新個展『Under the Box, Beyond the Bounds』ではそこから一歩踏み出した解釈で、現代人にとっての有形無形の領域(テリトリー)の意味を考えさせます。そこで、さわさん自身と、東京オペラシティ アートギャラリーの野村しのぶキュレーターの言葉を手がかりに、その世界を探訪してみましょう。

(メイン画像:『Lenticular』(2013年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts)

展示空間構成も本人が考えた、国際的アーティスト・さわひらきの新たな挑戦

アパートの一室を無数の小さなジェット機が飛び交う映像作品『Dwelling』(2002年)が話題となり、出世作となったさわひらきさん。以降、その寓話的な表現は個人的な日常空間のみならず、記憶や自然といった世界へも広がり、さらに大規模な映像インスタレーションへの挑戦などで国際的な評価を得ています。

『Dwelling』(2002年)Courtesy of the artist and Ota Fine Arts

日本でも、2012年には資生堂ギャラリーと神奈川県民ホールギャラリーで立て続けに個展を開催。こうした活躍もふまえ、今展覧会は「アーティスト自身にとっても新挑戦になる試みを」との狙いで企画が進みました。担当キュレーターの野村しのぶさんは、2つの課題をアーティストにリクエストしたと言います。

野村:まず今回は、展覧会の空間構成そのものから、さわさん自身にお願いしました。最初は「それってキュレーターの仕事では……?」と困惑もされたのですが(苦笑)、新旧作品を見せつつ、展覧会自体も1つの大きな作品となるように挑戦してほしかったんです。

東京オペラシティ アートギャラリー『さわ ひらき Under the Box, Beyond the Bounds』展示室入り口

「これまで、自分の本心みたいな要素は恥ずかしくて表に出さなかった。ただ、最初の作品から10年以上経つ今なら『時効』かな? と思う部分もあったんです」(さわ)

会場となる東京オペラシティ アートギャラリーの企画展示室は、大きな2つの箱型ギャラリーと、長い廊下で構成される空間。660平方メートルを超える展示を自ら構築する作業は、さわさんにとっても未知の体験になりました。

さわ:従来のように空間に合わせて作品を揃えた展覧会を「する」というより、自分で一から展覧会を「作る」初の試みになりました。単に時系列順では面白くないし、脈絡なく展示してもカオスになってしまう。そこで、マイルストーン的にキーワードを用意して、緩やかな3部構成をとりました。それぞれ「Under the Box」(箱の下)「Behind the Radiator / Plumbing」(ラジエーターの後ろ / 配管)「Beyond the Bounds」(境界の向こう側)というものです。

『ドローイング』、『石膏の彫刻』(2013-2014年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts

こうして、アーティスト本人による構成で「さわひらきの世界」をひも解く試みが実現しました。第1部「Under the Box」(箱の下)は、迷路のごとく細く曲がりくねった通路から始まります。そこに並ぶのは意外にも映像作品ではなく、小さなドローイングや手のひらサイズの石膏彫刻。とはいえ箱や壁、ドアや窓を描いたシュールな描画、また化石やティーカップなどの彫刻は、彼の世界観を色濃く映し出します。そこには「愛らしさ」「親しみやすさ」もある一方、内省的で、どこか不穏な妄想の気配も漂います。そこに2つ目の課題の鍵もありました。

さわ:「今回はさわさんの恥部も見せましょう」とも言われて(笑)。展示構成にあたり野村さんと何度も話し合う中、いつもは言葉にしない作品の背景も話していったんです。すると「一見するとシュッとした素敵な作品が多いけれど、中身にはドロドロした気味の悪い部分もあるんですね」という話になりました(苦笑)。これまで、作品とそれを見る人との関係が一番大切で、自分の本心みたいな要素は恥ずかしくて表に出さなかった。このドローイングも、思いついたイメージを描き付けた、いつもなら人に見せないもの。ただ今回の提案を受け、最初のビデオ作品から10年以上経つ今なら「時効」かな? と思う部分もあったんです。

『石膏の彫刻』(2013-2014年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts

野村:恥部という言葉はエキセントリックに聞こえるかもしれませんが、さわさんの作品に対して「詩的な美しさ」のような視点ばかりが目立つことに疑問も感じていました。卓越したセンスや、どの瞬間も絵になる映像作りからそうした評価も当然と思う一方、そこだけを観るのではもったいない。たとえば彼の作品には私的で居心地の良い場への希求が強く感じられ、「なぜ人はそういう領域を求めるのか?」という点を考えさせられます。現代では誰しも何かしらの抑制から逃れられないし、だからこそ自分だけの想像や欲望のための場所を求めるのかもしれない。そうしたことを意識し始めると、彼の作品も、また私たち自身についても、違う面が見えてくるのではと考えました。

こうしたお話は、小学校のとき、自宅のトイレで突然自分を外から客観視するような体験をしたという逸話や、高校卒業後、金沢からロンドンに渡り、その後の人生を異邦人として生きてきた、さわさんの経歴を考えるとまた興味深いものです。「とは言え、そんなにわかりやすく全てを表に出したわけではないですけど」と笑うさわさんですが、これまでとは見せ方も、テーマもひと味異なる予感のこの個展。早速、歩みを通路の奥へと進めます。

「ある日突然記憶を失った友人と『友達になり直す』という大変な日々を経て、人にとって過去の記憶、またそれを思い出すこととは何かを考える中、『Lineament』が生まれました」(さわ)

迷路を抜けて広がる空間には、スクリーン2面を使った『Lineament』(2012年)が。実在の友人に降り掛かった記憶喪失をきっかけに生まれた作品です。さわさんら親しい人々や、集めていたレコードのことも忘れてしまったというその友人。映像ではその人物を思わせる無表情な男性を軸に、ひとりでに伸びてゆく糸、回る歯車やレコード盤などが反復的に登場します。

『Lineament』(2012年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts

さわ:彼は、ある日の昼寝の後に突然、記憶を失いました。当初はそこから「友達になり直す」という大変な日々もあり、作品化などは考える余裕もなかった。でも数年経ってから、人にとって過去の記憶とは、またそれを思い出すこととは何かを考える中で『Lineament』が生まれました。その際に、キーワードはさまざまな記憶の「ずれ」なのかなと思った。この作品ではそれをどう表現できるかを試みています。

作中で反復される現象は、よく観ていると直前のそれとは少し違う気もするなど、奇妙な違和感をもたらします。スクリーンの横で映像に同期した音楽を奏でるレコード盤が、順回転 / 逆回転を続ける様も意味深です。

『Lineament』(2012年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts

野村:初期作品の舞台が自身や友人の住まいだったように、「閉ざされた空間」は、さわさんの創作の重要な要素だと思います。『Lineament』で扱われる記憶という存在も物理的領域ではないものの、どこか閉じた箱のような一面がありますね。外界から色々な情報が蓄積されつつ、それらが編集されて私的な領域を作っていく。でもいったん喪失して空っぽになってしまったら、それは自分の領域と言えるのか? そんなことにも思いが及びます。

この展示セクションに与えられた「箱の下」という言葉も、そうした孤独な洞察を連想させます。しかし、展示冒頭にあったドローイングに小さな窓やドア、水道管が描かれていたように、そこは完全な密室でもなく、外部に向け接続された部分もありそう? 次の展示空間では、自分の場所から外界にふれる接点ともいえる部分にフォーカスしていきます。

『Within』(2010年) ほかcourtesy of the artist and Ota Fine Arts

「自分という存在の内側から外界を覗き見て、それらを自らの中に受け止め、内側で消化してもう一度吐き出す。そんな行為が、僕が作家としてできる活動だと感じます」(さわ)

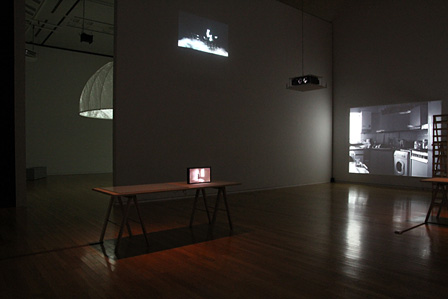

第2部「Behind the Radiator / Plumbing」(ラジエーターの後ろ / 配管)は、書棚やテーブルが配された展示空間。作家のスタジオを連想させる環境で、サイズもメディアもさまざまな作品を体験します。出世作『Dwelling』(2002年)や、オーストラリア滞在でその自然や歴史経験を咀嚼して生まれた『O』(2009)からの断片映像、さらに歯車のミニチュア彫刻や、月面図を描いたドローイングなどなど……。

展示風景 courtesy of the artist and Ota Fine Arts

野村:セクションタイトルにある「ラジエーター」は配管型の暖房設備で、さわ作品にしばしば現れます。配管を通じて別の部屋につながっていく構造や、境界を保ちつつ反対側も見ることができる、そんなラジエーターの特徴を、さわさんは象徴として意識しているのではと感じます。

さわ:僕にとって配管はたぶん「覗く感覚」なんです。自分という存在の内側から外界を覗き見て、それらを自らの中に受け止め、内側で消化してもう一度吐き出す。そんな行為が、僕が作家としてできる活動だと感じます。受け止めたものの中にはまだ半生状態のものもあるし、むしろ発酵して干涸びたくらいでようやく作品になるのかもしれない。ともあれ一貫しているのは、以前も今も、僕は「自分の目で見える範囲」からものを作っています。たとえば星というものの形は、僕にとっては見上げた空にあるドットで、それ以上でも以下でもないという感じです。

『Did I ?』(2011年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts

頭上の壁面に大きく投影される鳥たちの映像や、小振りな3連モニター画面に現れては消える、異形のクリーチャーたち。渡英当初は、ひきこもり的にコツコツと制作していたとも言うさわさんですが、そこから独自の感覚器官を張り巡らせるように外界をとらえていく作業も、ここでは感じ取れます。その現在形を体験できるのが、続く最終章に登場する新作群でした。

「スコットランドの風変わりな老天文家、ロバートはとても魅力的で味わい深い人で、自然と『この人の営みを撮ることで作品ができたら』と思ったんです」(さわ)

大小の作品が混在する前章から一転、第3部「Beyond the Bounds」(境界の向こう側)では、最新作となる大型の映像インスタレーション群が観衆を迎え入れます。まずは、プラネタリウムのようなドーム型スクリーンが印象的な『Lenticular』。スコットランドのミルズ天文台にいる風変わりな老天文家、ロバート・ロウとの出会いから始まった作品です。平面スクリーンにはこの独学の天文家が古い天文台で旧式のプラネタリウムを動かしながら宇宙にふれる様子が、またドーム型スクリーンにはこれに呼応する現地の空や抽象的なイメージが映し出されます。

『Lenticular』(2013年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts

さわ:初めて訪ねて行ったとき、ロバートは小さな部屋に詰め込まれたような旧式のプラネタリウムで「あの星はこうで、この星は……」と、ずっと一生懸命に説明してくれました。天体、光、レンズ、そうしたものへの豊かな知識の一方、「eBay」(オンラインオークションサイト)で手に入れたという奇妙な掘出物を自慢したり、かなり味わい深い人で(笑)。また、望遠鏡で宇宙の様子を感じ取り、それを今度はプラネタリウムで投影して僕らに語りかける、その内と外との消化作用は何か異形にも感じ、かつとても魅力的でした。自然と「この人の営みを撮ることで作品ができたら」と思ったんです。

『Lenticular』(2013年)courtesy of the artis and Ota Fine Arts

地上の望遠鏡からはるか宇宙を「覗く」感覚は、さわさんの映像表現ともどこか重なる印象。『Lineament』ともまた異なる映像ポートレートのような形で人物を主軸にし、個の営みを通したその居場所、外界との関わり方を考えさせてくれます。

『Lenticular(部分)』(2013年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts

「生まれたての娘は鏡に映る僕の姿には笑いかけるけど、鏡の中の自身のことは認識していなかった。それって強烈で面白いことだなと思って」(さわ)

もう1つの新作インスタレーション『Envelope』は、「鏡」という象徴的かつ古典的な存在を用いた新境地の注目作。正面の縦長スクリーンにはロングドレスの女性が現れ、書物をめくる、ロウソクに火を灯す、部屋を歩き回る……といった行為が、鏡を通して反射・増幅・ずれなど幾多の現象に展開されていきます。さらにスクリーンと向き合う形で実際に大きな鏡が数枚並び、そこから聞こえる音楽も左右でこだまのように響き合うなど、さながら鏡のイリュージョンに包み込まれる体験。反転したタイトル文字がスクリーンに浮かぶとき、自分が今どちら側にいるのか? とドキッとしたりもします。

『Envelope(部分)』(2014年)courtesy of the artist and Ota Fine Arts

さわ:この作品のきっかけは恐らく、以前に日本で講演したときの質疑応答です。「『Lineament』にはしばしば鏡が出てくるけれど、何か気になる存在なのですか?」と聞かれ、そうかと気づかされて以来、悶々と考えていました。また、去年生まれた初めての娘とお風呂に入っていたときの体験も影響したと思います。彼女は鏡に映る僕の姿には笑いかけるけど、鏡の中の僕が抱える子ども——つまり彼女自身のことは認識していなかった。まだ「自分」というものも、鏡の仕組みもわからないから当然かもしれませんが、それって強烈で面白いことだなと思って。

『Envelope』(2014年)

courtesy of the artist and Ota Fine Arts

ときには千年以上の月日をかけて望遠鏡の中に届く星の光と、眼前の自分を瞬時に——ただし左右反転で——写し出す鏡。各々が暗示する、こちら側 / 向こう側の関係は、どちらが近くてどちらが遠いと言い切れないものも感じます。そこにさわさんが覗き見たものは何だったのか? 新たな謎の出現は、さわワールドの新展開を告げるものかもしれません。内省的な考察・観察から生まれるその表現が、声高でなくとも他者をゆさぶる強さで見る者に反響していきます。

さわ:でも、誰にだってそうした何かはあるんじゃないでしょうか。たとえば天文家のロバートの場合、それが彼のキャラクターそのものとして現れているようにも感じます。僕は自分の言葉にならないような感覚を映像作品として見せているので、本音を言葉にしてこなかった一方で、露出狂のような一面もあるかもしれない(笑)。ただ、それが素直であるほど、個としての強さも増すのかなとも思う。

周囲とつながり、共有することが強迫観念にもなりがちな現代。自分だけが感じる心地良さや、外界との関係をじっくり見直す機会となる鑑賞体験

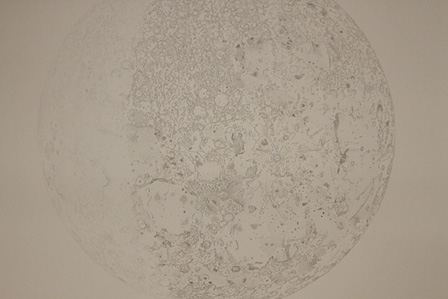

展示を締めくくる長い回廊には、24枚の鉛筆画。そこには、少しずつ満ち欠けしていく月の表面が描かれていました。「円・回転・循環」という現象も、さわ作品に頻繁に登場するものです。姿を変えながらも、同じ場所に戻ってくるもの。一周して戻ってきたとき、以前とは少し違っているかもしれない何か。

『WAX 1-24(部分)』(2010年-2011年)courtesy of the artist and James Cohan Gallery

そこには、さわさんの探訪が自分のテリトリーに立脚しつつ、自閉回路を無限に周回するようなものではなく、生きた時間の中にあることへの示唆もあります。そして「見知らぬ秘境」は、自らの中にこそあるのかもしれない。そんなこともふと感じたひとときでした。とかく周囲とつながり、共有することが強迫観念にもなりがちな現代。そこから視点を転じ、自分だけが感じる心地良さや、それらと外界との関係をじっくり見直してみる機会としてもおすすめの鑑賞体験です。

- イベント情報

-

- 『さわ ひらき Under the Box, Beyond the Bounds』

-

2014年1月18日(土)~3月30日(日)

会場:東京都 初台 東京オペラシティアートギャラリー(3Fギャラリー1、2)

時間:11:00~19:00(金・土は11:00~20:00、最終入場は閉館30分前まで)

休館日:月曜、2月9日(日)

料金:一般1,000円 大学・高校生800円 中学・小学生600円

- プロフィール

-

- さわひらき

-

1977年石川県生まれ、ロンドン在住。2000年、ユニバーシティ・オブ・イースト・ロンドン卒業。03年、スレード・スクール・オブ・ファイン・アートで美術学修士号取得。『Hako』(チセンヘール・ギャラリー、ロンドン、07年)など個展多数。08年は同展がスペインのカハ・デ・ブルゴス芸術センターへ巡回。他、国立新美術館『アーティスト・ファイル2008』展などに出展。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-