彼の撮る写真には日常の風景しか写ってはいない。それにもかかわらず、その作品には「この男にしか撮れない」と納得させられる、独特の不穏さや緊張感が満ちている。1960年代の高度経済成長期からカメラを手に取り、すでに半世紀を駆け抜けた。木村伊兵衛や森山大道といった大物写真家とはまた違った側面から、日本写真史において欠かすことができない人物、それが須田一政だ。 東京都写真美術館で開催されている写真展『凪の片(なぎのひら)』は、そんな彼のアマチュア時代から現在までの足跡を追った展覧会。いずれもモチーフは日常のポートレイトでありながら、まるで異世界を写し撮ったような独自の濃密さが焼きつけられる須田の作品。それを一言で表現するならば、「才能」としか言いようがないものかもしれない。しかし、彼自身の言葉に耳を傾けながら、もう一歩踏み込んで、その表現の内側に鋭く迫ってみよう。

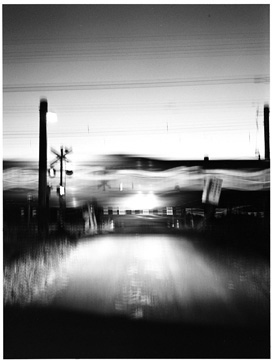

[メイン画像]『物草拾遺』より、1981年

ありきたりで、どこにでも転がっているものを拾い集めるということは、私の写真行為そのものだ。

写真の世界には「須田調」と呼ばれるスタイルが存在する。6×6の正方形フィルムで、何気ないような日常の1コマを写し撮る。そんな須田のスタイルは、その後、多くのカメラマンに影響を与え、一時は6×6の正方形であれば須田の作品と早合点されるようなこともあったという。

本展覧会では、そんな須田の初期シリーズ『恐山へ』や『紅い花』、日本写真協会新人賞を受賞した『風姿花伝』、日本写真協会年度賞を受賞した『物草拾遺』、須田の故郷である東京を描いた『東京景』、そして最新作となる『凪の片』などのシリーズが紹介されており、その半生を包括した初めての展覧会になる。

展示室を訪れるとまず眼に飛び込んでくるのが彼の代表作として知られる『風姿花伝』の作品群。印画紙に写る風景には、代表作にふさわしく、独特の緊張感がみなぎっている。

例えば、本展覧会のメインビジュアルにも使用されているヤギを撮影した1枚。ヤギが紐で首を締めつけられているようにも見えるその写真を見たとき、観客はある種の禍々しさを感じずにはいられないだろう。あたかも、その真っ白なヤギの身体は、次の瞬間には真っ赤な鮮血で覆われてしまうのではないかという錯覚に陥る。また、秋田の盆踊りで撮影された作品も圧倒的だ。頭全体を覆う頭巾と、そこから覗く黒目の存在感。まるで異界から手招きをするように、じっとこちらを見つめている……。

この『風姿花伝』というシリーズタイトルは、室町時代に能楽を完成させた世阿弥の芸論の題名から引用されている。長らく秘伝として伝えられてきた『風姿花伝』は、能楽のみならず、日本におけるあらゆるジャンルの芸術・文化に、多大な影響を与えてきた。

須田:『風姿花伝』を読んだとき、そこに書かれた「秘すれば花なり、秘せずば花なるべからずとなり」(「秘密にすれば人を惹きつけられる。秘密にしないと惹きつけられない」の意)などといった言葉が、そのまま僕の写真の表現にピッタリあてはまると思ったんです。一読して、「そういうことだ!」と勝手に早合点してしまった(笑)。でも、そのおかげで写真家としてスタートする段階から、自分の思いに自信がつき、その後の表現へ確信的に踏み出すことができたんです。

そして、『風姿花伝』に続いて展示されているのが1980年から82年にかけて写真誌『日本カメラ』で連載された『物草拾遺(ものぐさしゅうい)』のシリーズだ。

そのキャリアにおいて、日常のスナップ写真を撮り続けてきた須田。自らそのスタイルを「ありきたりで、どこにでも転がっているものを拾い集めるということは、私の写真行為そのものだ」と語る。だが、そのどこにでも転がっているものこそが、須田にとって「宝探しに似た興奮を伴う体験」なのである。

まさに、日常から「拾い集められた」写真ばかりが並ぶこのシリーズを貫くのは、「即物的」とでもいうべき眼差しだ。50点に及ぶ作品たちは、物が、人が、風景が、被写体の違いを超えて、須田の採集箱に収められているかのような印象を与える。だが、それは例えば図鑑のような表現ではなく、あるいは職人たちのポートレートを几帳面に撮影し続けたドイツの写真家・アウグスト・ザンダーのような手法でもない。それらの静けさに満ちた写真表現と比較すると、須田の写真には情緒や緊張感など「物以外のモノ」が多く含まれすぎているのだ。いったい彼は何を写し撮ろうとしたのだろうか?

須田:この頃は、街を歩きながら感じたものを一つひとつ撮影していました。撮影をしていると、物が何かを発していて、それに呼ばれているような気分になるんです。それは、映像で発せられているのではなく、言うならば目に見えざるもの、言葉にならざるものです。そのようなものを写真に定着させようとする作業でした。

物を撮りながら、物の発する「目に見えざるもの」を記録した『物草拾遺』。それは、別の言葉で言うなば、須田自身の感受性そのものの姿であり、物に対する須田の眼差し自体が焼きついたものだと言えるだろう。

須田:僕は、写真から自分を感じて欲しいと思っています。写像としての風景だけではなく、「こんな人が撮影した」ということを伝えたいんです。「こいつはこういうものを写して、こういうものを伝えたいから、こういう表現になるんだな」と感じて欲しいんです。

寺山修司から影響を受けたことはないと思っていたし、そう言い張っていたんだけど、実はやっぱり影響を受けていたんだよね(笑)。

彼にとって被写体は最重要となるものではない。それよりも、それに触れたときの自分の感情、そして、そこに投げかける視線こそが最も大切にされているのだ。須田の写真には須田自身の人間性が相当量に混ざりこんでいる。そして、誰にでも撮れそうな風景は、誰にも真似できない「須田写真」として変換されていく。

この展覧会のキュレーターを務めた東京都写真美術館の丹羽学芸員は、その形式を切り口に、須田の写真をこう表現する。

丹羽:6×6フィルムという様式から、須田さんの写真はアメリカの写真家・ダイアン・アーバスと比較して語られることがよくありました。アーバスも、精神薄弱者や見世物小屋を取材するなど、社会の裏側や日常の闇を捉えています。人間の視覚とは異なる正方形のフォーマットによって、日常とは異なる世界観にエッジをたてることができたのではないでしょうか。

須田は1940年、東京・神田に生まれ。写真を始めたのは高校卒業後。1962年、東京綜合写真専門学校に通い、アマチュアグループなどに在籍しながら、その表現に磨きをかけていった。なかでも、そのキャリアの中でユニークなのが、1967年から70年にかけて寺山修司が率いた劇団「天井桟敷」の劇団員だったことだろう。劇団の専属カメラマンとして、熱気が渦巻くアンダーグラウンド演劇の現場を撮影した。

須田:よくそのことについて聞かれることがあって、ある時期までは「寺山さんから影響を受けたことはない」と思っていたし、そう言い張っていたんだけど、実はやっぱり影響を受けてたんだよね(笑)。当時の天井桟敷には寺山さんだけじゃなく、横尾忠則や宇野亜喜良も出入りしていて、みんなで新しいものを生み出そうというパッションが渦巻いていた。そんな時代を動かす現場に立ち会えたことは、自分にとって財産だったと思っています。

従来の演劇とは一線を画し、阿佐ヶ谷の街中でゲリラ的に行われる野外劇や、観客の家に戸別訪問して上演する訪問劇など数々のスキャンダラスな作品を生み出し、アメリカ、フランス、ベルギー、ポーランドなどの海外公演でも高い評価を獲得した天井桟敷。そんな新しいものを生み出そうとするエネルギーが渦巻く現場の一部分であった須田ならではのコメントだと言えるだろう。

美味しいものが食べれるんじゃないか、美味しい酒が飲めるんじゃないかという基準で、撮影に訪れる場所を選んでいた。

続く展示室には、『恐山へ』と『紅い花』という2つのシリーズが並んでいる。丹羽学芸員は「初期からずっと続く、須田独自の視線を浮き彫りにするものとして展示した」とその意図を語った。

『恐山へ』は、須田が初めて世に認められたシリーズ作品。まだアマチュアだった1963年に、写真誌『日本カメラ』月例コンテストに入賞・掲載された。祈りを捧げる参詣者や僧侶などとともに、恐山の異界とも言える風景が収められている。この作品群は「報道的な立場ではなく作者の主観にもとづいて、この異様ともいうべき祭典が内蔵している特長的なものを力づよく表現してみようという作意に出発している(原文ママ)」と講評され、当時、入賞の常連だった若手写真家・荒木経惟を抑え、年度コンテストでも見事1位を獲得している。

さらに、1968年から75年にかけて撮影された『紅い花』シリーズは、須田によれば「発表のあてもなくただ衝動のままに撮りためた写真」だ。須田自身もその存在も忘れてしまっていた「開けない」と書かれ、物置の奥に眠っていた写真群。数十年ぶりに禁を解いて開封された写真は、東京、千葉、茨城、群馬など、さまざまな街で撮影されたスナップ。アマチュア時代の須田の視線が残されている貴重なシリーズだ。

須田はテーマを決めて撮影しない。ふらふらと旅をしながら、そこで出会った風景にシャッターを切る。「美味しいものが食べれるんじゃないか、美味しい酒が飲めるんじゃないかという基準で、撮影に訪れる場所を選んでいました」と、飄々とかつてを振り返る須田。しかし、できあがった写真を見ると、あたかもその場所が必然であったように、風景が印画紙にピッタリと収まっているから不思議だ。

須田:旅先で訪れた場所も、神田や佃島などの暮らし慣れた場所でも、興味の範囲はほとんど変わりありません。私は「人々が環境に抱かれて生活している」という、その雰囲気を撮影しているんです。

最新作を見て欲しい。今の自分の気持ちにしっくり来ていて、一番テンションが高いんです。

続く『東京景』は、やや変わった展示方法となっている。1枚の写真が持つ「濃密さ」から、これまで個々の作品として展示される機会が多かった須田作品だが、ここでは「風景」として壁一面に広がって展示されている。すると、個々の写真が持つ完成度とはまた別に、総体としての「須田一政の見た東京」が浮かび上がってくるようだ。

東京・神田に生まれた彼にとって、千代田区、台東区などに広がっていた下町は自分の視線を育んだ大切な場所。しかしときが経つにつれ、その下町は開発によって姿を変え、彼自身も親しんだ神田を離れて20年あまりが過ぎた。須田にとっての故郷とは、現在の東京ではなく『東京景』に収められたかつての東京。須田は展示室の中で、故郷を見晴らせる展望台のような位置から、目を細めて写真に見入っていた。

50年にわたって、日常の風景を撮り続けてきた須田だが、その探求心はまだまだ飽くことを知らない。本展のラストを飾るのは、最新作となる『凪の片』。現在、須田が住む千葉の風景を集めた作品群だ。『凪の片』を見ていると、このシリーズに到達するまでの道程として、展覧会が作者の50年間を概観してきたような感覚に襲われる。

須田:今までの「集大成」というわけではないけれども、『凪の片』には、この50年間に培ったいろいろなものが含まれています。こういう展示だから、時代を追う構成になるのは当然ですが、私自身としては、この最新作を見て欲しい。今の自分の気持ちにしっくり来ていて、一番テンションが高いんです。

もちろん、過去の作品と比較して変わった部分もある。日本の街の隅々から、かつての猥雑さが消えてしまったように、初期作品に見られたある種の禍々しさや土着的な部分は後景に抑えられ、代わりに前景として収められているのは、タイトル通り「凪」のような静寂だ。「今、このときこそが永遠―というパラドックスが、なぜか自然に受け入れられる」と語るように、須田の興味は穏やかで、流れを感じさせない「一瞬の永遠」へと移行しているのかもしれない。

『凪の片』より、2012年

変な言い方になりますが、いつまでも自分本来の自分でありたいと思っています。

世阿弥は、『風姿花伝』においてこのように記している。

「公案を究めたらん上手は、たとへ、能は下がるとも、花は残るべし。花だに残らば、おもしろきところは、一期あるべし。されば、真の花の残りたるしてには、いかなる若きしてなりとも勝つことはあるまじきなり」

須田の年齢は、現在73歳。いまだに「公案を究めたらん上手」として、毎日のようにファインダーを覗きこんでいる。現在、須田が撮影の対象としているのがマネキン人形。まだ、発表の目処は立たないものの、その無機的なエロティックさに、新たな価値を見出している。

須田:変な言い方になりますが、いつまでも自分本来の自分でありたいと思っています。

昭和の時代を6×6で写しとった写真家・須田一政。いまだ老境とは無縁のその姿勢から、次はどんな「花」が生まれてくるのだろうか。

- イベント情報

-

- 『須田一政 凪の片(なぎのひら)』

-

2013年9月28日(土)〜12月1日(日)

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 2階展示室

時間:10:00〜18:00(木、金曜は20:00まで、入館は閉館の30分前)

休館日:月曜(月曜が祝日の場合は開館し、翌火曜休館)

料金:一般600円 学生500円 中高生・65歳以上400円作家とゲストによる対談

2013年11月2日(土)14:45〜

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館 1階アトリエ

出演:

須田一政

鈴木理策(写真家)

定員:各回約70名

料金:無料(同展チケット半券が必要)

※当日10:00から会場1階受付にて整理券を配布担当学芸員によるフロアレクチャー

2013年10月18日(金)、11月1日(金)、11月15日(金)各回14:00〜

会場:東京都 恵比寿 東京都写真美術館

料金:無料(同展チケット半券が必要)

- プロフィール

-

- 須田一政 (すだ いっせい)

-

東京神田生まれ。1962年、東京綜合写真専門学校卒業。67年から70年まで寺山修司主宰の演劇実験室「天井桟敷」の専属カメラマンとして活動する。71年にフリーランスとなり、76年、『風姿花伝』で日本写真協会新人賞を受賞した。83年、写真展『物草拾遺』等により日本写真協会年度賞を受賞。85年、写真展『日常の断片』等にて第1回東川賞国内作家賞を受賞。97年には写真集『人間の記憶』により第16回土門拳賞を受賞するなど、これまでに発表した作品は国内外で高い評価を得ている。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-