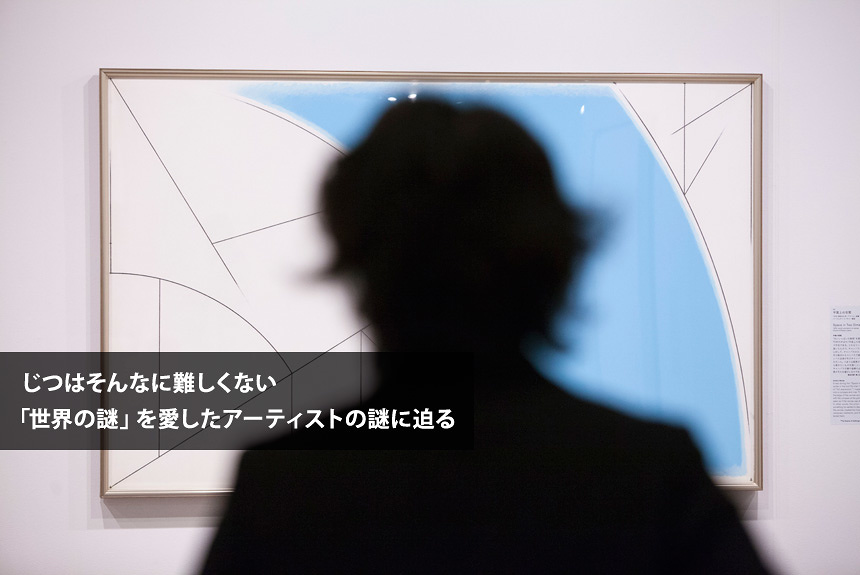

誰もいない壁に大きく浮かび上がる、おぼろげな人影。振り返っても、影の持ち主たる人の姿はありません。こう書くとミステリー小説のワンシーンのようですが、じつはこの影、絵画として描かれたもの。高松次郎(1936~1998年)は、こうした表現で一躍1960~70年代のスーパースター的アーティストとなり、世界各地の芸術祭で紹介されるなど名声を得ます。一見するとだまし絵のような楽しさもありますが、実際には高松がこの世界の謎を追い求める思索の中で生まれたものです。

ダンディーな風貌にサングラスをまとうなど、彼自身にも謎めいたところがあります。クールな「影」の作品で知られる以前には、赤瀬川原平、中西夏之と結成したユニット「ハイレッド・センター」で「反芸術」的パフォーマンスを繰り広げ、晩年は同一人物と思えない作風に舵を切るなど、活動の変遷にも「なぜ?」が多い人物。没後10数年を経て、美術館キュレーターたちが名探偵のごとく(?)新資料を鍵に謎に迫るのが、東京国立近代美術館の『高松次郎ミステリーズ』展です。アーティストの原点となった初期、代表作を生んだ中期、唯我独尊の晩年という3部構成の会場を、各担当キュレーター3人が追った「謎」も聞きつつ体験しましょう。

「巨大な赤ちゃんの影」は何を表す? 欧米で再評価の気運が高まる日本戦後美術のスター、高松次郎

最初に出迎えてくれたのは、担当キュレーターの一人、桝田倫広さん。入口に展示された『No.273(影)』は高松の代表的な「影」シリーズからで、赤ちゃんとおぼしき影だけが大きなキャンバスに描かれています。まずは、あらためて高松次郎を振り返る展覧会が企画された背景を教えてもらいました。

桝田:本展が開催されたきっかけの1つに、高松による膨大なドローイングが、近年になって公開、書籍化されたことが挙げられます。そこには創作のアイデアや、本人の様々な言葉が多く見られ、彼の作品を新しい視点で見直すための資料になりました。今展は、それらをヒントに高松次郎をあらためて解釈する試みでもあります。

高松の作品は近年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)などにも所蔵され、欧米の美術シーンでも高松次郎を始めとする、日本の戦後美術を再評価する流れがあるとか。続く空間には、かつて高松がこの館で45年前に展示したインスタレーション『光と影』が佇み、過去と現在をつなぐようでもあります。

じつはそんなに難しくない。高松次郎の頭の中を体験できる「影ラボ」で「次元のずらし」を体験する

いざ謎解きの旅へ——の前に、高松次郎の頭の中を覗く準備体操的な楽しい展示が。「影ラボ」は、高松の「影」シリーズの制作原理を体験できるセクションです。2つの光源が来場者の影を壁に映し出す空間、宙づりで回る椅子の影を眺める空間などを、自由に体感できます(ここのみ写真撮影もOK)。

桝田:高松にとって「影」とは、ありふれたものでありながら「この世界のなりたち」を考える鍵だったと思います。彼は哲学や物理学などにもヒントを得ていたようですが、残された言葉を読み込んでいくと、難しすぎるということもないんですよ。たとえば椅子そのものは3次元の物体ですが、壁に投影された椅子の影は2次元です。物体としての椅子を回すと、いろんな角度からの影が壁に映ります。そして人は椅子そのものを見なくても、2次元の影からその3次元的な姿を想像することができます。このような「次元のずらし」を駆使して、彼は世界を捉えようとする。多くの作品にそんなところがあります。

アニメーターで「反芸術」アーティストだった活動初期、どうして「点」を描いたのか?

アタマとカラダを軽く動かした後、いよいよ展示の第1章「『点』、たとえば、一つの迷宮事件 1960-1963」へ。タイトルもミステリー色全開です。担当したキュレーター桝田さんは、ここで高松のどんな謎に迫ったのでしょう?

桝田:ここでは、高松が大学を卒業した直後の時期、「影」のシリーズによって一躍現代美術界の寵児となる前の時期の作品を紹介します。画面中央に大きな「点」のような塊を描く作品や、そこから発展して針金などの日用品を用いた作品など、作風は一見すると影を描いた代表作とだいぶ異なります。

『瓶の紐』1963年(1985年再制作) The Estate of Jiro Takamatsu蔵

高松が東京藝大を卒業した1950年代後半、日本のアートシーンでは「反芸術」のムーブメントが沸き起こっていました。後にボクシンググローブに絵具をつけてパンチ跡で絵を描いた篠原有司男や、千円札を描いて印刷したことで裁判に発展した赤瀬川原平など、同世代の作家たちは大学卒業直後からアーティストとして活動を開始。そんな中、高松は就職の道を選びます。アニメーターとして、宮崎駿にも大きな影響を与えたと言われる日本初の長編カラーアニメ『白蛇伝』などにも携わったとか。さらにその後、プロダクトデザイナーに転職しています。サラリーマンとして仕事をする一方、赤瀬川原平、中西夏之と結成したユニット「ハイレッド・センター」では、銀座の路上の掃除を始めたり、ビルの屋上から様々なモノを落としたりするなど、奇抜なパフォーマンスも敢行しました。

『紐』を制作中の高松次郎 1963年頃

©The Estate of Jiro Takamatsu, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

ただ、高松の作品に漂うクールさと、常識をひっくり返して観る人を驚かせるような反芸術ムーブメントは、まるで対照的な気もします。実際はどうだったのでしょう?

桝田:反芸術には既存の美術を壊すだけでなく、破壊のうえで新たに構築するという意思もあったのではないでしょうか。なかでも高松の特徴は、世界の根源的な成り立ちに視線を注いだところにあると感じます。高松のメモを見ていると、モノの最小単位である「素粒子」という言葉が登場します。折しも1949年に湯川秀樹が中性子の研究で『ノーベル物理学賞』を受賞するなど、量子力学における新しい発見が世界を変えるかも? と期待された時代でした。物事を細かく分析していくと、最後には「素粒子」という私たちの眼には決して見えないものに到達します。そして、その眼に見えない何かが、じつは世界を支えている。こうした興味が「点」の作品に反映されたのではないでしょうか。

『脚立の紐』1963年 The Estate of Jiro Takamatsu蔵

さらに続く「紐」のシリーズは、「点」の作品に描かれた無数の描線が現実に引き出されたかのよう。実物のロープが日常品を覆ったり、コーラ瓶に詰められたりと、これまた謎めいています。ただそこには「紐」とモノとの従来とは別の関係が(それがモノ本来の機能を奪うとしても)生まれている気がします。桝田さんいわく「点が0次元なら、『紐=線』は1次元。もし「点」の作品が物事の最小単位にたどり着こうとするなかで、既存の価値観を相対化しようとする狙いがあるとすれば、「紐」の作品では物事を新たにつなげようとしているようにも感じます」。

そして、こうした視点で世界を捉え直す姿勢は、続く彼の代表作にもつながっているはず、とのこと。果たしてどういうことなのか? 先へ進みましょう。

- 次のページへ

何でもとことん知りたがる「なぜなぜ少年」高松次郎

「取り扱い説明書的」な作品を実体験し、よりディープな高松次郎ワールドへ突入

第2章は「標的は決してその姿をあらわさない 1964-1970s」。担当キュレーターは蔵屋美香さんです。ここでは、影のシリーズほか代表作が勢揃い。絵画、立体、写真、文字を使った作品などバラエティーに富み、高松の表現が一気に加速したことを感じます。

蔵屋:この章では、コンセプチュアルな面がより強く感じられるのが特徴です。作品に加え、今回の見どころの1つであるたくさんのドローイングからもそれがよくわかります。あと、少し変わったこの作品は、彼のものの考え方が一番わかりやすい作品でもあるんです。

案内してくれた先には、絵画のような、オブジェのような不思議な作品『カーテンをあけた女の影』が。高松流の影が描かれる一方、ヴィーナス像の顔が並んだり、絵の中に反転された同じ絵があったりと、観る者に謎解きを迫るかのようです。

『カーテンをあけた女の影』1965年 (財)駒形十吉記念美術館蔵 (新潟県立近代美術館寄託)

蔵屋:ヴィーナスの顔は左から、ヴィーナス型にくり抜かれた穴、ヴィーナスの影だけを描いたもの、描かれたヴィーナス像、そして実物の石膏像と並んでいます。つまり、穴の0次元から立体の3次元までを順に表しているのです。さらに、絵の中に吊られた小さな画面ではこれが逆転する。ネガとポジ、凹凸は反転し、向こうに抜けるはずの穴は鏡になってこちら側の世界を写し出す。素直にヴィーナス像を絵画として描く代わりに、ヴィーナスが0次元(ない)から3次元(ある)へ、あるいは3次元の現実世界から2次元の絵画世界へと移行するさまを図式のように表したのです。おまけに、その仕組み自体を自分で茶化すように、裏側の世界まで暴露して見せている。これは高松が世界をどう捉えていたかを自ら図解した、変わった、でもとても重要な作品といえます。

敗戦によって、それまでの常識、価値観が大きく覆された世代の個性

そう聞くと、実体不在のまま描かれる影の作品も、「あるはずのものがない」「見えないはずのものが見える」ことで開く未知への扉のよう。続く彫刻『遠近法の椅子とテーブル』では、15世紀にヨーロッパで生みだされ、西洋絵画を大きく変えただけでなく、日本にも明治以降に多大な影響を与えた「一点透視図法」(つまり3次元を2次元平面に落とし込む技法)の図を、もう一度3次元に戻してみたらすごくヘンだった、という、原理を洗い直すようなことをやっています。見るという行為のあやふやさ、常識を疑うことの重要性を突きつけます。

蔵屋:高松は小学生時代に敗戦を経験し、社会の価値観が突然一変した世代。先行世代を信用しない感覚があったと思います。綺麗な花があってもそのまま描くのではなく、その花は本当に存在しているのか? 存在するとして人はその全体像をどこまで捉えているのか? といった根源的な問いから始めるような疑い深さを感じます。感性だけで表現するのではなく、しつこいほど入念に思考しながら作品を作っています。ですから読み解いていくと「なぜこうしたのか」の理屈がすべてきちんと通っていて、そこが面白い。国際的に評価されたのも、そうしたロジカルな部分があってのことかと思います。

スタイリッシュな作風ながら、蔵屋さんは「何でもとことん知りたがる『なぜなぜ少年』みたいな印象もありますね(笑)」とのこと。高松は日常生活でも、ちょっと常人離れした真面目さで思索に没入する人だったようです。

蔵屋:ある日、バス停に立って街路樹を眺めていたとき、ゴツゴツした街路樹の中にも自宅にあるようなツルツルに削った四角い柱が存在しているはずだ! と感じたと言います。ここから「人は事物の全体像を見ることはできない」と強く思うに至ったようです。この経験から生まれたのが「単体」シリーズ。この逸話をそのまま作品化したような木材を削ったタイプのものや、レンガや石の塊を一部粉々に砕いたものなどがあります。目の前のレンガや石を、とりあえずレンガや石の「全体」であると仮定する。そして、その中に含まれるはずのレンガや石の無限のあらわれ方を探すようなつもりで、小さく小さく砕いていったのです。

『万物の砕き』(部分)1972年 The Estate of Jiro Takamatsu蔵

真面目に世界のすべてを疑い、根源的な問いを放ち続けたアーティストのスケール感

なお高松は、1972年にこんな言葉も残しています。

私を強くひきつけるのは、例えば迷宮入り事件のように、未解決性、未決定性、可能性などの「空虚」を充満した事物であります。(中略)いまだ姿を現さない魚は、大きさについてばかりでなく、釣るべき魚として完璧です。

(高松次郎「精神的量子論(その一)」『美術史評』創刊号、1972年8月、P.22より)

ついに解けることはないこの世界の謎、それをあえて追い求めるのがアーティスト高松次郎の生き様だった? 椅子の脚にレンガ1個をはさんだだけの『複合体(椅子とレンガ)』も、人を食ったような作品に見えて、じつは、誰もが当たり前だと思っている重力や水平感覚に対して疑問を挟んだ、真摯な問いかけでもあるのです。

『複合体(椅子とレンガ)』1972年 The Estate of Jiro Takamatsu蔵

蔵屋:建築家の磯崎新や演劇の寺山修司らとも幅広く交流し、決して人付き合いが困難な変わり者、という感じではなかったようです。ただ、並はずれて真面目な人だったのでは。ドローイングを調べていて面白かったのは、「25×4=100」と何度も何度も書いて計算した跡があったこと。すぐ暗算できそうなものですが、毎回同じ答えがでるとは限らない、1回ずつ自分で確認しないと気が済まない、そんな風に考える人だったのだと思います。

影やモノを扱いつつも、高松は「人間」がこの世界で何を感じ、どう生きているかを突き詰めたアーティストのようにも感じます。その眼差しは繊細で、同時にスケールの大きなものだったのでしょう。

……と、締めくくるにはまだ早い。今回は、代表作を精力的に生み出したスター時代を経て、作風をがらりと変えた晩年の謎にも迫ります。

変幻自在か原点回帰か? いよいよ吹っ切れた最晩年

最後の第3章には大きな絵画が並びます。前章で見てきたクールな作風とは大きく異なり、鮮やかな色彩や生きものを連想させる自由な描線など、これが同じ人の作品? と思うものも。周囲からはあからさまな批判こそなかったものの、高松の創作全体を評価する上で、重視されてきたとは言いがたい晩年だったようです。

『平面上の空間 No.850』1978年 パーフェクト リバティー教団蔵

「原点回帰」か「退行」か? ヒントは、章タイトル「それは『絵画』ではなかった 1970s-1998」にありそうです。この展示を担当したキュレーターは保坂健二朗さん。いったい、高松に何があったのでしょう?

保坂:読み解き方の可能性はいくつかありますが、1つは、それまで突き進めてきた表現方法の限界を感じてのことでは、とも思います。つまり、論理的かつコンセプチュアルなアートは、どうしても言葉による説明が必要な部分がある。本能や感性による表現を疑って、こうした道を選んだ高松ですが、それを追究した後だからこその「吹っ切れ方」が晩年の絵にはあるようにも思います。

『形 / 原始 No.1382』1995年 国立国際美術館蔵(左)、『形 No.1202』1987年 国立国際美術館蔵(右)

『空間 No.975』1981年 The Estate of Jiro Takamatsu蔵(左)、『空間 No.974』1981年 The Estate of Jiro Takamatsu蔵(右)

一方で保坂さんは、今回調査を進める中、この変貌がそれまでの表現からの逸脱や断絶ではないとも思える点に注目しました。作品の構想図やドローイングからは、従来に通じる徹底した思索の跡も垣間見えます。

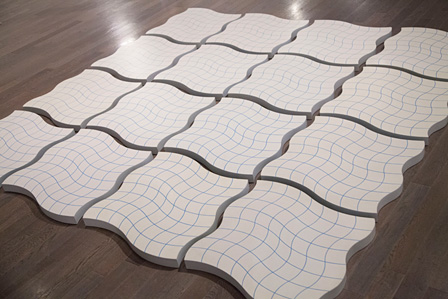

保坂:たとえば方眼紙に緻密に描かれた絵の設計図とも言えるものがあります。これにより、主に画面の縦横の比率から描くべき線が決まっていく、つまり作家の思いとは別の要素から描くべきものが生成される方法をとった作品があることがわかりました。この方法は、原理的なものや永遠の謎を追い求める、これ以前の高松とも共通すると思います。

『重なり』制作年不明 The Estate of Jiro Takamatsu蔵

さらに後期では、生命体のようなかたちや、これまで見られなかった鮮やかな色彩も現れます。結果、いわば時代の求める絵画とは離れていったようですが、保坂さんはこれを普通に言う「絵画」とは異なるものと見れば、また解釈は違ってくると語ります。

保坂:形式は絵画だけれど、そこにとらわれない表現。その点では影のシリーズにも共通します。またこうした根源的なかたちは、第1章の「点」の絵にも通じるところがある。ここを進むと第1章につながる、輪のような会場構成にはそんな意図もあるんです。

会田誠いわく「(高松次郎は)一人美術史を実現した、誇るべき先輩」

その「輪の中心=展示室の中心」には木製の「ステージ」があり、高台から展示の全貌を眺められます。さらにステージの床にある点線が囲うのは、高松の自宅スタジオの大きさ。意外と小さなその空間から無限の大きな世界に挑んだ、彼の想いを想像するひとときを過ごせます。読書家でもあった高松の書棚を記録した写真もあります。

晩年のスケッチブックには「策と無策」「欲と無欲」など、対立するものを統合して新たな高みを目指すような言葉も。病床で描き続けたというシンプルなドローイングは、彼が最後まで探求をやめなかったことを教えてくれます。ちなみに冒頭に桝田さんが話してくれたドローイング集には、アーティストの会田誠さんがこんな帯文を寄せています。

いろいろ試した人なんですねえ… 先覚者のピュアさが最後まで持続しますねえ…… けっこう『一人美術史』やってますねえ…… それぞれ一家をなした後輩の〈もの派〉たちと違って。もっと誇るべき先輩だと思いました。

(『高松次郎 All Drawings』大和プレス、2008年、帯より)

保坂さんたちによれば、今回の調査でわかったことは、高松の全貌からすればまだ一部だとも言います。一方で、高松はこんなことも言っていました。

どうして探偵作家は、せっかく築き上げたみごとな空虚に、結末でもってスクラップをぎっしり詰めてしまうのでしょう。

(高松次郎「精神的量子論(その一)」『美術史評』創刊号、1972年8月、P.22より)

謎は謎であるから素晴らしい? とかく「わかりやすさ」が求められる現代、彼はミステリーにこそ大きな魅力を感じ、そこからの思索を大切にした人でした。そんなアーティストの創作に果敢にせまる現代のキュレーターたち、という関係性もまた興味深いですね。

なお会期中、高松の誕生日が訪れます。その日、2月20日には同館で、彼のテキスト作品『台本』を気鋭の作家・舞台演出家で岡崎藝術座を主宰する神里雄大さんが時を超えて上演するそうです。大作家の過去の業績をただ讃えるのでなく、現代にも通じるヒントをいくつも秘めたこの展覧会。謎にこそ惹かれるタイプの人は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょう。

- イベント情報

-

- 『高松次郎ミステリーズ』

-

2014年12月2日(火)~2015年3月1日(日)

会場:東京都 竹橋 東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

時間:10:00~17:00(金曜は20:00まで、入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜

料金:一般900円 大学生500円

※高校生以下および18歳未満、障害者手帳などご提示の方とその付添者1名は無料

※入館当日に限り同時開催の『奈良原一高 王国』『MOMAT コレクション』も観覧可能高松次郎バースデー記念ミステリーイベント

公演『台本』

2015年2月20日(金)18:00~19:30

2015年2月21日(土)15:00〜16:30

会場:東京都 竹橋 東京国立近代美術館 エントランスホール

原作:高松次郎『台本』(1970~74年、本展出品作はエディション版、1980年)

演出:神里雄大(岡崎藝術座主宰)

出演:

上蓑佳代

遠藤麻衣(二十二会)

酒井和哉、吉岡亜美

料金:無料

※事前申し込み不要

※『高松次郎ミステリーズ』展観覧には別途料金が必要

- プロフィール

-

- 高松次郎 (たかまつ じろう)

-

1936年東京生まれ。東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。赤瀬川原平、中西夏之と前衛芸術グループ「ハイレッド・センター」を結成、街頭ハプニングなど反芸術的な活動を展開した。1964年頃から、画面に人間の影だけを描き、実在物と虚像のあり方を問いかける「影」シリーズを開始。1968年に『第23回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展』で『カルロ・カルダッツオ賞』受賞。また1973年には『第7回サンパウロ・ビエンナーレ』、1977年に『ドクメンタ6』に出品するなど、国内外において発表を続け、人気を集めた。1998年、東京で死去。没後、国立国際美術館『高松次郎‐「影」の絵画とドローイング展』(1999年)、千葉市美術館『高松次郎 1970年代の立体を中心に』(2000年)、府中市美術館『高松次郎—思考の宇宙』展(2004年)が開催された。

- フィードバック 25

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-