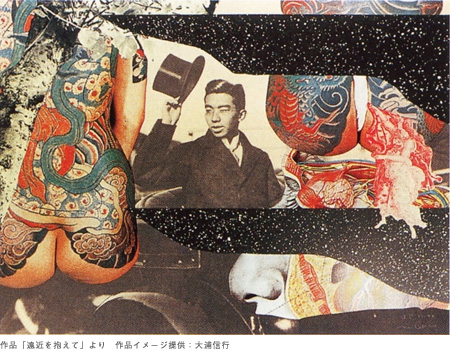

昭和天皇の写真をモチーフとして使った自画像作品シリーズ「遠近を抱えて」を発表後、日本の検閲・タブーによって、収蔵した美術館が作品を売却・図録470冊が焼却され、それを不服として裁判を起こした。一審、二審をへて、2000年12月最高裁で棄却とされ、全面敗訴。そんな、日本の言論界・美術界に大きな波紋を起こした作家、大浦信行が今夏、『アトミックサンシャインの中へ 日本国平和憲法第九条下における戦後美術』と題された展覧会に参加する。開催直前に、普段暮らしていると意識もしない「天皇」がなぜ自画像に登場したのか、を伺った。

天皇って、ほんとに空気のように存在しているだけのもの

―大浦さんの昭和天皇をモチーフとした作品は、大きな波紋を呼びました。非公開処分、図録焼却を受けて県民や美術関係者が裁判を起こしたわけですが、どれくらい続いたんですか?

大浦:6年くらいですかね。最高裁は棄却でした。ああいう類いの裁判は、勝てるわけがないんですよ。国家権力が負ける、ましてや天皇が裁判で負けるということは、この日本ではあり得ませんから。そのような勝ち負け以前に、裁判そのものをパフォーマンスとして捉えて、この現実に揺さぶりをかけていく。そのプロセスこそが大切だと思っているんです。

―そういったリアクションはそもそも作品を制作していた時に予想されていたんですか?

大浦:いや、もう当時はそのようなことは何も考えてなかったですね。ニューヨークにいた頃につくった作品なんですけど、日本に帰ってきたら周りの知り合いが色々と言うから、これは何かあるかもな、とだんだん思ってきました。

―実際色んな問題が起きたわけですが、どんな反応だったのでしょう?

大浦:当時展覧会をした富山の美術館が収蔵したんだけれども、その時は右翼の連中も気づいていなくて、何もなく無事に展覧会も終わったんですよ。そしたら自民党系の議員が議会で取り上げたんです。それがきっかけで騒ぎになっちゃって、全国の右翼300人くらいが街宣車40数台を連ねて県庁と美術館に押しかけてきました。

―身の危険はなかったんですか?

大浦:ぼくはもう展覧会も終わっていたから東京にいたんです。富山にもし住んでたり、東京の展覧会だったら今ここにいないかもしれないね(笑)。実際、小金井署の刑事が2人、身辺警護のために10日間くらい家の近辺を見張っていたりしましたから。

―それは危険ですね・・・。しかし、大浦さんは戦後のお生まれですよね。

大浦:はい、ぼくは1949年の生まれです。だからぼくが天皇を扱う方法と、戦争を体験している方々がつくる作品の天皇の描かれ方とは自ずと違うのだろうと思います。文学にせよ絵画にせよ、彼らにとって天皇はその姿がはっきりと、ピラミッドの頂点として見えていた。そして、愛憎を合わせ持った存在でもあったのです。その後、戦後に天皇を扱った作品は、山下菊二の作品を除いて他に無かったですね。だからあの騒ぎが起きた時に、左翼の人々は大賛同して支持してくれました。でもぼくが、あの作品は天皇批判を第一義にしてつくったわけではなく、自画像をつくろうと思ったんだと言ったら、彼らは一度サっと引いたのです。その後裁判が起きると、再び戻ってきたので一緒に戦いましたけどね。

―そもそも、どうして自画像を描こうと思ったんですか?

大浦:当時ニューヨークのブルックリンにいたんですけど、アトリエとして使っていたアパートのようなところにいて、当時周辺の人たちとは全く交流がない生活でした。そんな中で制作をしていると、否応無しに孤独感にさいなまれてきます。自分は絵描きですって言ったところで、それ以上誰も興味を持たないわけです。ニューヨークっていう場所は、あらゆる人種が集まってきていますから、非常に人と人とが無機的にしか繋がっていません。そのことを意識するとものすごく不安にもなってくるし、怖くもなってくるんです。そういう背景があって、自分は誰なのか? っていう問いからはじまって自画像をつくりたいと思いました。それはニューヨークと日本という距離がそうさせたんだと思います。

―その中に、昭和天皇が入り込んだのはなぜなんですか?

大浦:戦後世代のぼくにとっては、天皇っていうのは実体の見えない空気のような存在として在るだけです。自分を表現しようとした時に、そういう皮膚の毛穴にまで染み込んだ内なる天皇をモチーフとすることで、天皇と自分を重ね合わせたんです。そうすると、そこに自分とはまた違うようなねじれが生じてしまうわけで、それは日本近代が抱え込んでしまったねじれや歪みそのものでもあると思うんです。自分を描いたはずなのに、複雑でよくわからないものになるわけですよ。そういう「自分」というものの複雑さをそのまま提示したかったんです。

―たしかに、天皇の存在はぼくにとってもすごく曖昧です。だからこそ、日本を離れた大浦さんが自分を表現しようとした時に、天皇を入り込ませたということなのでしょうね。しかし、そういった想いとは裏腹に、問題が起こってしまった以上、色々と状況の変化はあったんじゃないでしょうか?

大浦:周りの人間からは、作家生命に関わる問題だからやめた方が良いと言われました。実際、この手の問題を起こしたら今後美術館とも付き合えないでしょうし、批評家も構えてしまって批評できなくなります。でも、あの作品がもたらした事件のおかげで、自分が作家として、この世界の中でやっていくべき主題が鮮明に見えてきました。だから、表現することの意味を逆に教えられたと思っているんですよ。そのことが、現在つくり続けている映画へと繋がってくるんだと思います。

憲法9条という戦争を放棄していることが、とても輝いて見えた

―今回大浦さんが参加される展覧会『アトミックサンシャインの中へ ~日本国平和憲法第九条下における戦後美術』のキュレーターである渡辺さんはどういった形で今回の展示の依頼を大浦さんにされたんですか?

渡辺:そもそも、日本の憲法は第1条から8条までが天皇に関するもので、9条はご存知の通り平和憲法です。この今の日本のベースとも言える1から9条までをセットでアメリカがつくったわけですね。そこで戦後美術というテーマで展覧会をやろうとした時に、大浦さんの作品と、あの作品が生んだ諸々の事件というのはまさに戦後日本美術の暗部やねじれのようなものをえぐり出しているように見えて、これは絶対に参加していただかないといけないな、って思ったんですよ。

―この展覧会は今年1月にニューヨークでもやられていますよね。

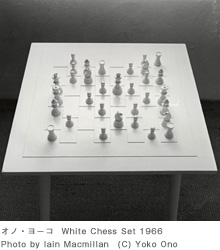

渡辺:そうです。でも、天皇裕仁の顔を見ても、ニューヨークにいる人たちはそれが誰なのか分からないんですよ。Who is he? って何度も聞かれました。天皇は、言ってしまえば日本の中でしか存在していないんです。おまけに憲法9条も、アメリカで大学院で日本研究をしている学生ですら知らないっていうことも珍しくありません。

―そうなんですか。そういう状況で、なぜこの展覧会を企画したんですか?

渡辺:私はもうアメリカに7年住んでいますが、その際にイラク戦争が始まりました。私は自分が住んでいる国がこんな戦争をやってしまうっていうことがほんとにイヤだったんですよ。反戦デモにも頻繁に参加していたんですけど、やっぱり戦争は始まっちゃって、徒労感を感じていたんです。その時に、憲法9条、つまり戦争を放棄するという日本の平和憲法がとても輝いて見えたんです。

―なるほど。その存在自体を伝えようということなわけですね。

渡辺:そうですね。「戦後」ってよく日本で言うじゃないですか? でも、アメリカでは戦争はずっと続いているから、「戦後」っていう言葉が成立しないんですよ。日本では9条があるから、戦争はもう終わった、っていう考え方が成り立つわけですよね。それ自体に希望があるんじゃないかっていうことをもっと知ってもらいたいと思う。

一方で、今の日本は戦前に近いんじゃないかって思うところもあって。アメリカから憲法の改正を要求され、いつ戦争がはじまるかわからない、っていう状況です。この国で暮らしていたら、どうしても実感としてイメージできないじゃないですか。でも、事態は刻々と変わっていくわけで、であれば戦争や9条について、芸術を通してであれば考えるきっかけをつくることができるんじゃないかな、って思いました。

―実際ここで暮らしているぼくも、戦前っていう意識はほとんどないです。どこか安穏としちゃっているというか。平和ボケっていうことなんですかね。

大浦:でも、今の人たちが戦争を実感できないっていうのは当たり前で、年とった大人が「何も知らないくせに偉そうに言うな」とか言ったりしますけど、そんなこと言ったら戦争を体験した人しか戦争について発言できないということになって、それはとてもおかしいことだと思います。特に90年代以降の「戦争」の捉え方は、明らかに今までの戦争の概念とは違ってきています。それに対する真摯な発言も、若い人々の中から出てきています。今の人たちを無責任だとは一概には言えないですよ。いずれにせよ、疑問を持ち続けていくっていうのはすごく大事なことだと思う。

―たしかにそうですよね。ではこの展覧会に足を運んでくれるであろう若い方々にメッセージをお願いします。

渡辺:憲法9条っていう堅いテーマではありますけど、ここで展示される作品の豊かさを通して、戦争は意外と身近なところにあるんじゃないかっていうことを感じてもらえたら嬉しいなと思います。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-