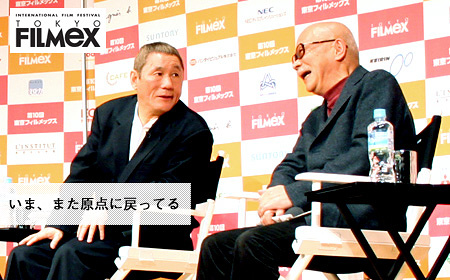

今回で第10回目となる東京フィルメックスは、節目を記念して著名な映画監督や俳優たちを招き、『映画の未来へ』と題されたシンポジウムを開催した。幕開けを飾るのは、北野武監督だ。今年で監督20年、いま15本目を準備中という北野監督。聞き手を務める山根貞男さんは、北野映画の良き理解者として知られ、たびたび監督にインタビューしている映画批評家である。山根さんの質問に導かれながら、北野監督はジョークを交えて会場を笑わせつつ、あくまで誠実に自作について語っていた。いまちょうど、映画作家として、新しい局面に突入したところだという。次回作を待つまでの間、彼のこれまでの道のりに耳を傾けてみよう。

(テキスト:須藤健太郎 撮影:小林宏彰)

いまだに「映画監督」って呼ばれるの、めずらしいんですよ

山根:今年は2009年で、最初に北野監督が『この男、凶暴につき』を撮られたのが1989年ですから、監督が映画を撮り始めてから今年でちょうど20年になります。東京フィルメックスが今年で10回目ですから、東京フィルメックスのちょうど2倍ですね。はじめにちょっとお聞きしたいんですが、そもそも20年間も監督をやると思っていらっしゃいましたか?

北野:そうですね。最初は、深作(欣二)さんが『その男、凶暴につき』という映画をやるって聞いて、「主役でやりませんか」という話だったんですよ。それで「やります」って言ったんだけど、テレビの仕事もあるので、ちょっと難しかった。それがいつのまにか自分が撮ることになったんですよ。そのときはその1本で終わると思っていましたね。

山根:でも、その後にすぐ2本目をお撮りになられていますよね。

北野:なんでかな。でも映画界って、テレビとは全然違って、頑固な人も多いでしょ? よそ者に対して、非常に冷たいんですよ。だから1本目の時はずっとイライラしていて。「テレビの素人なんかが映画を撮れるわけがない」っていう現場の雰囲気がものすごくあったんですよ。でも、こっちに言わせれば、テレビではたくさんのカメラを使って番組をつくるのに、映画なんてカメラはひとつしかないし、もっと簡単だろうと思っていた。それで、実際1本撮ってみたら、わりと好評だったんですよ。だから、2本目からはもっと好きなことをやろうということで続けてしまって、このていたらく(笑)。

山根:いやいや(笑)。

北野:でも、いまだに「映画監督」って言われるのはめずらしいんですよ。オレのことを映画監督というのはヤクザだけ。ヤクザの偉い人で一人、オレのファンの人がいて、「おい、タケちゃん」って言った若いのをめちゃくちゃに殴っちゃってね。「オレが監督と呼んでる人に向かって何てこと言うんだ」って怒った。それ以来、全国のヤクザがオレのことを「監督」と呼ぶようになった(笑)。

- 次のページへ:

2/5ページ:日本映画史に残る偉大な3本とは?

毎回チャレンジしてるんですけど、当たったことがない(笑)

山根:今年で20年で、合計で14本の映画をお撮りになられてきたわけですが、正直に言って、途中で「もう、オレ監督やめよう」なんて思ったことはありませんでしたか?

北野:日本では、暴力映画が意外と受けると思ってるんですよ。で、オレはわりとそういうの得意だから、それを保険にとっておいて、新しい映画を撮ろう、と。そういうつもりで毎回チャレンジしてるんですけど、当たったことがない(笑)。

山根:そういう芸術的な映画を撮ろうとして失敗したっていうのは、具体的にどの作品のことですか?

北野:最高傑作だと思ってるのは、『みんな〜やってるか!』(1995年)っていう映画。これと、『シベリア超特急』(マイク・ミズノ監督/1996年)と『北京原人 Who are you?』(佐藤純彌監督/1997年)の3作は、これほど楽しくてくだらない映画なんてないと思ってる。この「3部作」は、日本映画の歴史に残る偉大な作品だと思っています。それから、ちょっと考えていろいろやったのは、『TAKESHIS'』(2005年)。でもこれも、これほど当たらない映画はないっていう感じで。それでやけくそになって、『監督・ばんざい!』(2007年)。「ばんざい!」って、今度は日本兵みたいなことを言ってみたんだけど、またこけて…。自分では、意外にこういうのが「アート」だと思ってるんですよ(笑)。それでまたやけくそになって、『アキレスと亀』(2008年)を撮った、と。

山根:『みんな〜やってるか!』の時は、僕も撮影現場にお邪魔して、北野組の撮影を見学させていただいたんですけど、すごく面白かったですね。でもそれだけじゃなくて、この作品が北野監督にとってひとつの区切れ目だったのは間違いないと思いますよ。

北野:あの映画は、『ソナチネ』(1993年)の後なんですよ。『ソナチネ』っていう映画は自分ではわりといい出来だと思ってたんです。でもあまりにも評判が悪くて、それで頭がおかしくなっちゃったんですかね。やけくそになってましたね。それで、『みんな〜やってるか!』で完全におかしくなっちゃって(笑)。

ダメならダメで、ダメの原点に戻ろう

山根:いま、見直してみても、あの時期が曲がり角だったと言うか、何かそういう転機のようなものをお感じになられますか?

北野:え〜と、そうですね。1作目の『その男、凶暴につき』は、いまから思えばカットがだらしないっていうか、けっこう間延びしているんですよ。いまの切り方よりも3〜4秒くらい長い。だけど、当時はそういうのが「好きだなぁ」と思ってた。『3-4x10月』(1990年)っていう変なタイトルの映画があるんですけど、その時は『その男、凶暴につき』とは違うテンションの映画にしようと思っていた。で、これが完全に失敗しちゃって。 そうなると、もうちょっとわかりやすい映画をつくろうと思うようになるんだけど、次に撮ったのが『あの夏、いちばん静かな海。』(1991年)っていう映画。この時は、耳の聞こえない人は、耳の聞こえる人とは見えるものが違うはずで、汚い海でもその人にとってはきれいな海に見えるという想定をして、一生懸命撮ったんです。でもその時はちょっとスタミナ切れで、撮らなきゃいけないものも省いちゃって。それで、あまりにも説明のない映画になっちゃった。で、次が『ソナチネ』なんですけど、もう最後の作品にしようと思ってたんですよ。だから、ちょっと好きな感じで撮ろう、と。沖縄に行って、そこで撮って。そうしたら、一番評判が悪かった。さすがに自分でも「もうダメなんじゃないか」と思い出して、ダメならダメで、ダメの原点に戻ろう、と。それが『みんな〜やってるか!』ですね。もっとダメになっちゃった(笑)。

山根:いまお話を聞いていると、「世間に受け入れられなかった」「あまり当たらなかった」という悪いことばかりなんですが、「これは上手くいった」という作品もありますよね?

北野:上手くいったのは『座頭市』(2003年)じゃないかな。興行的に成功したのは。

山根:ええ、『座頭市』は当たりましたね。それとは別に「オレがやりたいようにやれたんだ!」と、自分なりに自信がある作品はありますか?

北野:あ、それは『ソナチネ』なんですよ。

山根:なるほど。

北野:テレビというか、漫才から来たから、やっぱりギャップがあるんですよ。漫才をやっていたころは、人気もあったし、どこに行っても騒がれた。『オレたちひょうきん族』(1981〜89年)とか『風雲! たけし城』(1986〜89年)とか、それから『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』(1985〜96年)とか、みんな連続して当たってたんですよ。だから、映画みたいにまるっきり相手にされないもの、なかったんです。それで、何本もつくっていくうちに「本当に当たらない」ということがわかってきた。

山根:北野監督にとって、映画とテレビの違いってなんでしょう。

北野:自分の感覚としては、テレビだったら妥協しなくていい。でも映画だと、自分が想像していた結果とあまりに違う現実があるから、妥協しているんです。妥協して、それでなおかつ当たらないとなると、自分でもイヤになっちゃう。それだったら、一度、完全に自分のやりたいようにやろう、と。それが『ソナチネ』なんですよ。でも映画の世界っていうのはみんな職人で、カメラマンもなかなか言うことを聞かない。「こういう風に撮ってくれ」って言っても、「監督、悪いけど普通はそういうことはしないんです」とか言って。

- 次のページへ:

3/5ページ:え!? 映画が妥協の産物?

バカなヤツは嫌いっていう、それだけですね(笑)

山根:多分、いま皆さんが驚かれたと思うんですけれども、テレビの方が妥協なしで、映画が妥協の産物である、と。監督をしているわけだし、脚本まで書かれているわけですから、映画の方がむしろ妥協なしで、好きなことをやっていらっしゃるものだと勝手に思っていました。

北野:テレビは見ている人がタダでしょ? だからある程度何やってもいいと思う。でも映画はお金を払って見てもらうものだから、好き勝手にやるのはちょっと悪いなって思っちゃうんですよ。それと、よく思うんだけど、映画ってなんで一律同じ値段なんでしょうね。おれの映画なんて、700円でいいと思うんですよ。ハリウッドの大作が1800円だとすれば。だから、そういう1800円の映画もあるし、200円の映画もあるしっていう方が自然だよね。舞台のショーだったら、それぞれ値段が違うのが普通だから。

山根:自分の映画を見てくれるお客さんについて、何か具体的な観客のイメージっていうのは持っているんですか?

北野:実は、自分の映画にはいろんなことを詰め込んでいて、けっこう仕込んでるつもりなんですよ。だから「それに気づいてくれたら嬉しいな」というくらいかな。でも、それはつくる側の見せ方の腕の問題でもあるから、なかなか難しい。「何がやりたいのかわからない」って言われちゃう。

山根貞男

山根:もっと一般的に考えてみて、自分の映画を見てもらいたい客層って言うんでしょうか、たとえば男性であるとか、女性であるとか、あるいは中高年とか若者とか、そういう風に区分けをしていくと、どうでしょうか?

北野:基本的には、バカなやつは嫌いっていう、それだけですね(笑)。よく言ってるんですよ。「バカなヤツは見なくていい」って。でもそうしたら、現実に誰も見てくれなくなっちゃった(笑)。

山根:これは僕の勝手な思い込みかもしれないですけれど、おそらく北野監督の映画というのは高級だと思われている。難しい映画であるとか、アートであるとか、何か高尚な映画だと思われているんじゃないでしょうか?

北野:オレはせっかちだからか、映画にいろいろ詰め込んじゃうんですよ。こっち側、つくり手はその詰め込んだものをよく理解している。でも、それが伝わるかどうかはまた別の問題で。たとえばハリウッドの映画だったら、本当に丁寧に説明してくれるから、わかりやすくなっているんだけど、オレ、そういうの全部カットしちゃう。だから「何、これ?」って言われちゃうんだけど。

山根:「何、これ?」って一回言われちゃうと、次は「何、これ?」って言われないように、過剰に説明的になる……。

北野:いや、そういうことを考えて失敗しているんです。だから、そうじゃない映画、はじめっから説明的じゃない映画をつくろう、と。それで、同じ失敗を何度も繰り返す(笑)。

いま、ちょうどローテーションが1周した

山根:なるほど、いまわかりました。北野監督の映画は1本1本の表情がまるで違う。顔つきがまるで違うんです。だから、極端に言うと、同じ監督だと思えないこともあるくらいです。『みんな〜やってるか!』と『ソナチネ』が同じ監督の作品だとは、なかなか思えません。そこでお聞きしたいんですが、一つ一つ違ったものをつくろうと、これは意識してやられているんでしょうか?

北野:浅草松竹演芸場の舞台とかに立つと、10日間毎日ネタを変えなきゃいけない。昨日やった漫才を今日も同じ客には見せられないでしょっていう話なんです。同じ客の顔を見て、その都度、ネタを変えていく。そうしたら、映画だって、前のと同じだと思われるのはイヤだ、と。

山根:そういう姿勢は、20年間ずっと変わらないですか?

北野:一応そういう態度を変えずに14本目まで来たんだけど、ちょっと疲れ果てて、また原点に戻った、という感じ。今回、実はヤクザ映画を撮っているんですよ。そうしたら、おもしろくてしょうがないんだよ。だからいま最初に戻っていて、また同じローテーションで、また同じことを繰り返すかもしれないけれど、一目盛りだけでもレベルを上げていこう、と。

山根:「次にこれをやろう」って考える時なんですけれども、シナリオになる前の段階で、そのアイデアは頭の中に最初から入っているんですか?

北野:基本的にストーリーは、4コマ漫画なんですよ。「起・承・転・結」があって。最初に思いつくのは、一番最後のコマ、ラストのシーンだけで、そこから逆に、「起・承・転」までをつくる。で、今度はそこから横に広げていく。1枚の写真みたいな感じですよね。「これこれのシーンで、この映画は完成!」っていうイメージが最初ですね。たとえば、『あの夏、いちばん静かな海。』で言えば、この映画は「女の子がサーフボードを流す」っていうシーンしかないんですよ。で、いかにそこまで持っていくか。『ソナチネ』の時は、拳銃をこめかみにあてて終わるっていうイメージ。

山根:でも、たとえば『TAKESHIS'』なんかを見ると、そうなっていないんじゃないですか。あれも起承転結になっているんですか?

北野:あれは、4コマ漫画をさらにねじったり、ひっくり返したりしている。それで、あんな風になっちゃって……。

山根:『TAKESHIS'』を見た時に僕が感じたのは、ご自分で監督と主演の両方をなさっているわけですけれども、「北野武」と「ビートたけし」がいるっていう物語の中にさらにいくつもの物語があって、非常に複雑な構造になっている。「いま見ているのは一体何なのか?」「これをつくってる北野監督の頭の中ってどうなっているんだろう?」っていう疑問が湧いてくるんですよ。

北野:でも自分の頭の中では、わりと喜んでやっているんですよ。オレ、頭が意外と理工系なんですよね。たとえて言うと、因数分解しちゃってるんです。計算好きで、しっかり計算してるつもりなんだけどね。それでもやっぱり、計算間違いが多い。あんまりひねりすぎちゃって、プラスがマイナスになっちゃたり(笑)。

- 次のページへ:

4/5ページ:北野武、イーストウッドを語る!

森繁さんみたいになりたい、

「ただ置いておけばいい」って(笑)

山根:今回、シンポジウムを開催するにあたって、一般の方に北野監督への質問を募集したんですけれども、その中に、クリント・イーストウッド監督の『グラン・トリノ』(2008年)に関する質問がありました。監督は、ご覧になりましたか?

北野:見た。ただ、グラン・トリノがあんまりいい車とは思えない。まあ、アメ車の中ではいい車なんだけど。それから、モン族の子供たちの生活がよく出てないでしょ? なんで仲良くなったのかがよくわからない。もうちょっと違うきっかけで仲良くなるべきじゃないかと思って。クリント・イーストウッドは好きですよ。

山根:そうですか。それで、一般の方からの質問なんですけれども、こういうものなんです。どうやら、イーストウッドが俳優としては『グラン・トリノ』でもう最後らしいと言われているんですが、イーストウッドは、これまでの作品では自分がバンバン殺しちゃう側だったけれども、この作品では殺されちゃう側ですよね。つまり、自分の俳優としての最後を、これまでとは逆に、殺される人間として描いた、と。北野監督は、こういうイーストウッドのやり方をどう思いますか? 北野監督もイーストウッドのように、自分で監督もして主演もしていますけれども、最後の俳優作っていうのを考えたりしますか?

北野:いま撮ってる作品については、何にも言えないんだけど、ちょっとドキッとするような感じもあるんですよ。いま言われたことがかなり当たっているかもしれない。でも、これに関しては、もう見てもらうしかないね。ただ、監督と役者を両方やるのはちょっと控えようかなって思っている。そのうち、森繁(久彌)さんみたいに、ただ「置いておけばいい」っていう役者になりたいなとは思うけどね(笑)。

山根:監督はこれからも続けていく。でも、監督と主演を兼ねるのは……。

北野:ちょっとつらい。あと何本かだと思う。

山根:でも、他の人の映画への出演はまだ続ける、と。

北野:ええ。「監督だけ」という方向には行かないと思うんだよね。監督って疲れるから。役者として出ていれば、失敗しても全部監督のせいにできるし、楽なんですよ。

山根:ただ、「北野武監督作」ということで、われわれはこれまで14本の映画を見てきたわけですけれども、北野監督が、自分で撮るのをやめて、他人の映画に役者として出るだけなんて、そんなことができるんだろうかという気が僕はするんですけどね。

北野:他人の映画に出て、わざと下手な演技をやって、映画をダメにしてやろうっていうね。そういう、テロリストみたいな作戦に出る(笑)。人の映画をどんどんダメにしてやって……。

シリアスな映画とそのパロディ版を同時に撮ってみたい

山根:以前にお話を伺う機会のあった時に、映画をつくる過程の中で編集がとってもおもしろいと言われておりましたけれども、それはいまも変わりませんか?

北野:いまも、おもしろいことはおもしろい。でも、これはいいのか悪いのかわからないけど、パソコンを使ってやるようになって、やっぱり変わりましたね。つまり、最初のころは、フィルムを触って、「ここからここまでオーバーラップ」って現像に出していたんだけど、それだと出来上がるまで2週間かかったんですよ。それがいまだと、現場で目の前でできちゃうから、速い。下手すると、3日間くらいで編集しちゃう。

山根:それはいいことですか、それとも悪いことですか?

北野:それは楽しいんだけど、ただあまりにも速くできてしまうので、編集マンが編集している間に考えるフリができない(笑)。いまはパッとできちゃうんで、「次、どうしますか?」と言われても、「え、ちょっと待って……」って困っちゃう。ただ、編集では、いろいろインチキもやっています。台本だと1日だったシーンを、編集の段階で2日間に延ばしちゃったり。見てる人は絶対そこまでわからないですから。「ここに睨んでる顔がほしいな」と思ったら、違うシーンから、使えそうなものを持ってきちゃったりね。

山根:僕はいまのお話を聞いてますます確信したんですけれども、北野監督の映画っていうのは、編集段階でいわば「ズレをつくっていく」、あるいは編集をしていく中で「何か異物が突然入ってきてしまう」ということをやっているんじゃないか。北野監督が言う「編集を楽しむ」っていうのは、そういうことなのかなと思いました。

北野:間違っててもいいやっていうかね。たとえばちょっといいスーツをつくった時に、いいスーツなんだけど、なんかボタンが違うぞっていうこともありますよね。じゃあ、そのボタンをどうするかっていうと、今度は違うスーツからボタンだけ持ってきちゃう。そういうことを平気でやっちゃうんですよ。もう、めちゃくちゃですよね。

山根:前に一度こういう風におっしゃられたことがあるんです。誰か他の人の撮った映画の材料があって、編集だけ自分がしてみたい。やっぱり、めちゃくちゃになりますかね。監督と大げんかになったりして……。

北野:「何するんだ!」って怒られるでしょうね。あと、興味があるのは、2本同時に撮ってみる、パロディ版を一緒に撮るっていう企画(笑)。『座頭市』をつくってる時に、もうパロディが撮りたくてしょうがなくて。結局、パロディって、ハリウッド映画とか、みんなが知っている映画のパロディでしょ? でも一番いいのは、1本目に刑事物のおっかない映画、それで同じメンバーで2本目はその映画のパロディをつくる。それで、その2本を同時に公開するっていうのが、一番いい手だと思うんですよ。

山根:それは『座頭市』をつくりながら思っていらっしゃったんですか?

北野:うん、それがやりたくてしょうがなかった。

山根:やっぱり、そういうことを考えていたからですね、『座頭市』にはそういうパロディの部分がちょっと入っていますよね。

北野:勝新太郎のスポンサーをやっていた人で、斉藤(智恵子)さんっていう人がいるんですけど、その人に「『座頭市』を撮ってくれ」って言われて、それで引き受けたんだけど、脚本を渡したら、気絶してましたね(笑)。金髪の座頭市って(笑)。

山根:その人は『座頭市』のパロディだと思ったんでしょう。でも、僕はむしろそこがこの作品のおもしろいところ、新しさかなって思いますね。

- 次のページへ:

5/5ページ:キャスティングで失敗したことはありますか?

大杉漣さんは『ソナチネ』が最後のつもりだったみたい

山根:先ほどの一般のお客さんからの質問なんですが、こういう質問もきています。北野監督の映画には、これまで若手からベテラン、個性派と、いろいろな俳優さんが出ていらっしゃいますが、キャスティングをするうえで、何かこだわりはありますか?

北野:いままでは、「北野組」っていうか、大杉漣さんとか寺島(進)くんとか、同じ人がずっと出てたんですけど、いま撮っているのは、やったことない人ばかり。だから、キャスティングにはそこまでこだわっていないんですよ。ただ、嫌いなのはあるけどね。「監督、これはこう撮った方がいい」とか言ってくるヤツがいるんですよ。すると、もう二度と使わない(笑)。「うるさい。バカヤロー!」って言って。

山根:これまでに、キャスティングで失敗したことってありますか?

北野:ある。「失敗だったな」っていうことは何度もあって、最後のエンドロールで名前が流れるけど、全然出ていなかったり(笑)。編集でその人のシーンを全部外しちゃって。一番最初の試写でその人が来てるんだけど、「困ったなあ」と思ってたら、最後のエンドロールが出るまでその人座ったままだったんで、さっと逃げちゃった(笑)。

山根:(笑)。では、今度は「これは正解だった」と思ったことは?

北野:大杉漣さんかなあ…。大杉さんは『ソナチネ』を最後の作品にして、役者を辞めてサラリーマンやるって言ってたんですよ。だから、最初はそんなに出番もなかったんですけど、撮ってるうちに「この人いいな」って思って、「漣さん、悪いけど、もうちょっと出て」って言って(笑)。沖縄で撮るとなれば、「連さん、沖縄に行こう」って。そうしたら、結局、連さんが最後までずっと出ることになったんですよ。そうしたら、あの人も仕事がどんどん来るようになったみたいで…。

山根:そうでしょう。相当増えたんじゃないでしょうか。

北野:あれが最後のつもりだったらしいんだけどね…。それから、寺島くんは最初の『その男、凶暴につき』で一生懸命やってくれて、この人は映画がすごく好きなんだなと思ったんですよ。だから、ちょい役でもいいからとにかく出そうと思っていて、『BROTHER』(2001年)でけっこう重要な役をやってもらった。

山根:監督がいいと思われたのは、どういう部分なんでしょうか?

北野:なんだろうなぁ。

山根:「北野映画に向いている」というだけなら、お二人ともこれほどの人気俳優にはなっていないでしょう?

北野:う〜ん…。いまね、川谷(拓三)さんの倅が気に入って、よく出してるんですけど…。

山根:仁科貴さんですね。

北野:そう。基本的に、楽屋とか撮影現場を見てて、映画の取り組み方をよく観察しているヤツがいいね。一番嫌いなのは、いろんなスタッフと笑いながら話してるヤツ。これから撮るっていうのに、うるさい。現場では静かに撮影を見てくれる人がいい。そういう人は大抵、カメラを回すとよく映っている。

照れ屋の方がいい。でも自分で照れ屋だっていうヤツは、照れ屋じゃないね(笑)

山根:もうひとつ、最後にお客さんからの質問です。映画監督を目指している学生さんの質問ですね。作品をつくっていても、必要以上の恥ずかしさが出てしまい、本来の自分がなかなか表現できない。北野監督も、テレビや映画を拝見するに、照れの感覚をお持ちのようですが、それをどのようにして克服してこられたのでしょうか? あるいは、逆に、そういう照れの感覚が表現に役立ったことはありますか?

北野:オレ、本当はお笑いの世界に入るつもりはなかったんですよ。うちのお袋もそういう仕事なんかバカにしてるし、「人前でくだらないことやって」って怒られるから。でも浅草のフランス座に入っちゃったからやらざるをえない。でもおれは人一倍恥ずかしかった。当時は相方の(ビート)きよしさんもいたけど、なんでこんなバカバカしいことが、こいつは平気な顔してできるんだろうって思っていました。いまお笑いの世界を見てても、人前でお笑いやるの好きなヤツって、下品な芸であんまりおもしろくない。「センスあるな」ってヤツはだいたい恥ずかしがり屋。照れ屋は、人よりも読みが深いんじゃないかと思う。言う前に、いちいち考えちゃうでしょ? 女の子の前でも自分をよく見せようとするあまり、うまくしゃべれない。でも、そういうのは全部、欲望の裏返しだから。もう徹底的に恥ずかしくなって、それを圧縮させて、バッと爆発させるといいんじゃないかと思う。ただ、自分で照れ屋だって人に言ってる時点で、照れ屋じゃないけどね(笑)。最近よくいるじゃん。「私、鬱なんです」とか言って、頭よく見せようと思ってさ。でも、そう言ってる時点で大丈夫だよね(笑)。

『東京フィルメックス』シンポジウムレポート第2弾も近日公開予定です!

-

- 『東京フィルメックス』とは

- 2000年より始まった、東京で毎年秋に開催される国際映画祭。「作家主義」を標榜し、アジアを中心とした各国の独創的な作品を上映する。映画祭は、審査員によって最優秀作品賞が選ばれる「コンペティション作品」、世界各国の実力派監督の作品を上映する「特別招待作品」、映画人や特定の国などの関係作品を集めて回顧上映を実施する「特集上映作品」の三部構成から成る。作品の選定眼には定評があり、東京のシネフィルを唸らせている。

- プロフィール

-

- 北野武

-

1947年生まれ。東京都足立区出身のタレント、映画監督。明治大学工学部入学後、ジャズに熱中。次いで浅草のストリップ劇場・浅草フランス座でエレベーターボーイをはじめ、先輩の兼子二郎とツービートを結成。やがて漫才師としてブレイクした。その後、映画監督としても頭角を現し、『HANA-BI』(1998年)で第54回ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞、『座頭市』(2003年)で第60回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞を受賞するなど、国際的な名声を獲得した。また2005年4月、東京藝術大学で新設された大学院映像研究科の教授および映画専攻長に就任、学生の育成にも力を注いでいる。

-

- 山根貞男

-

1939年生まれ。大阪府出身の映画評論家。映画批評誌『シネマ』の編集・発行に携わり、映画関係者へのインタビュー、聞き書き、対談の仕事も多数。同じく映画評論家の蓮實重彦や山田宏一との共著もある。主な著書に『映画の貌』(みすず書房)、『日本映画時評』シリーズ(筑摩書房)などがある。

- フィードバック 6

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-