「表現には色んな形があっていい」。それが音楽家・高橋英明の基本スタンスである。様々な名義を使い分けての現代音楽とエレクトロニカを横断した音楽活動、レーベル運営、映像制作、ダンサーとのコラボレーション、そして2007年に上演され、イギリスの音楽雑誌『WIRE』に掲載されるなど、海外でも話題を呼んだメディア・アート『

link(アワーブリンク)』などなど。これらの多彩な活動の背景にあるのは、高橋の飽くなきアートへの探究心はもちろん、前述の明確なスタンスがあってこそであり、それは環境の変化が著しい現代社会において、どんな芸術分野に携わる者にとっても、今改めて問い直すべき命題だと思う。4月に発表されたdeep frame名義の最新作『日々のはざま』のリリース・ライブを終え、次なる展開を控えた高橋に話を聞いた。

(インタビュー・テキスト:金子厚武 撮影:迫田容満)

クラシック音楽も電子音楽も分け隔てなく育った幼少期

―音楽の原体験はクラシックだそうですね?

高橋英明

高橋:そうですね。クラシックはずっとやってて、その後に冨田勲さんのシンセサイザーの作品とか、YMOとかを聴いて、電子音楽も並行してやってました。祖父が電気工学をやっていた絡みもあって、昔から家に製品化されなかった試作品のメディアが転がってたんです。磁気テープのカード式の録音機とか。

―サッカーボールを蹴ってみるような感じでそういうものに触れてたんですね。

高橋:僕の幼少期だとまだMTR(マルチトラック・レコーダー/録音機)ってめちゃくちゃ高かったんですけど、小学5年生のときに親に拝み倒して買ってもらいました。何か記録しないとエネルギーがもったいないって当時すごく思ってて。「今やんなきゃ、今残さないと意味がない」って言って(笑)。

―その頃から曲を作ってたんですか? 最初は録音すること自体が楽しかった?

高橋:どっちもありましたね。有名な曲を自分でアレンジしてみたりしてたんですけど、マネをして作っても意味がないってどこかでわかってて、それで自分で曲を作れるようになりたいと思って中学から作曲を習い始めました。

―クラシックと電子音楽は高橋さんの中で住み分けがあったんですか?

高橋:僕にとっては両方同じパレットにある感じなんですね。いまだに仕事としてもどっちも使っていて、アコースティックなものも作るし、エレクトロニカも作るし。

アイディアは音楽からだけだと飽和してしてると思うんです。新たな切り口を探すには、飽くなき追求をすべきだと思ってて。

―その一方で絵も習ってたんですよね?

高橋:父親が意識的に音楽だけじゃなくて美術とかにも興味を持たせようとしてたと思うんですけど、そこの先生が自由で、絵を描くだけじゃなくて、何をやってもいいところだったんで、アクリルのオブジェをよく作ってました。その影響があるのか、いまだに曲を発想するとき視覚的な要素から変換することってすごく多いんですよね。例えば、キュビズム的なものがあったとしたら、多面的に見える要素とか、影に見える要素は音でいえばどういうことだろう? って考えてみたり。音楽自体からの影響ってダイレクトになっちゃうじゃないですか? 一回変換を挟むっていうのは、聴いてない世界を自分の中で作るってことで、それがすごく面白いですね。

―アカデミックに作曲を学びつつ、そういった発想もあるっていうのが面白いですね。

高橋:例えば(ヤニス・)クセナキスとか、乱数表を用いたり、コンピュータを使ったりしつつそれを音楽にしてるんですけど、ああいうアイデアって今の人たちは自然に取り入れざるを得ないっていうか。音楽が始まってからすごい歴史があって、調性音楽だけで言いっても300年近くなってるので、音楽からだけのアイディアだと飽和してると思うんです。新たな切り口を探すには、飽くなき追求をすべきだと思ってて。

作るだけじゃなくて、それを取り巻く環境も含めて作っていくとか、そういうことをアピールしていくことも含めてアートかなって思うんです。

―大学院を出てからは、数年間現代音楽作品を発表して、その後にポップな表現を模索し始めたとのことですが、その理由は何だったのでしょう?

高橋:一番の理由はその閉塞感ですね。お客さんもほぼ作曲者の周りにいる人だけだったりと、、。もちろん世界的にみればそんなこともないんですけど、ただ時代的に言っても現代音楽のドン詰まり感がすごくあって、その当時は武満(徹)さんも「ホントに能力のある人は今この世界だけにとどまっていない」って話してましたよね。アートに対する考えかたもものすごく変わってきてて、僕も学生の間は曲を書くことだけがアートっていう意識がすごく強かったんですけど、レーベルとかをやってみると色んな視点を持つようになって そうすると作るだけじゃなくて、それを取り巻く環境も含めて作っていくとか、そういうことをアピールしていくことも含めてアートかなって最近はすごく思うんです。

―『日々のはざま』は、ショートフィルムDVD付のCDでした。この作品のコンセプトは?

高橋:小学生の頃とかって、授業中に先生をボーっと見ながら、頭の中では違うこと考えたりよくしていたんですよ。(笑) そういう、頭は覚醒しつつ、見ている白昼夢的な幻想に昔から興味があって、その世界を表現したかったんです。日常がテーマって言っちゃうと、恋愛がどうのこうのっていうのが多いと思うんですけど、そういうのではなくて、もう少し幻想的な部分、日常の中にフッと入ってくるような幻想を表現できたらなと思って。

―なるほど。

高橋:もちろん日常の中で聴いてもらうことになるんですけど、その瞬間だけでも違う世界に連れていきたいというか、取り込みたいっていう感覚がすごく強いんです。僕の作品の傾向って、聴き流しにくい音楽だと思ってて、BGM的に背景に流れてて聴きやすい音楽ってあんまりうまく作れなくて(笑)。ガーっと集中して聴かせたりとか、求心力を出しちゃう傾向がある。このアルバムもそうだと思うんです。

例えば、日本に住んでる塾帰りの子供たちと、戦地で遊んでる子供たちのどちらが幸せかって、結構わかんない部分がある。

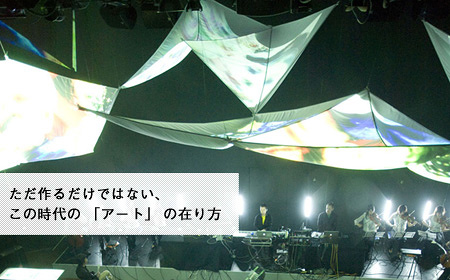

―高橋さんは他の芸術分野とのコラボレーションも数多くなさっていますが、『

link(アワーブリンク)』は高橋さんのキャリアの中でも非常に大きな意味のあるものですよね。

高橋:そうですね。「世界をどう見たらいいのか?」っていうのが大きなテーマとしてあったんです。そしてそこから何に気づくかという。少し前までは例えば「反戦」ってボンと大上段に構えて掲げたりできたと思うんですけど、今の時代ってそれはちょっと違ってきていると思う。そしてちょっと危険な言い方だけれど、日本に住んでる塾帰りの子供たちの表情と、戦地で遊んでる子供たち表情と両方見比べてみた時にどっちが幸せかって、結構わからなくなる瞬間がある。もちろん戦地にいるっていうのは悲惨なことは間違いないんですけれど。

―そうですね。

高橋:だから『

link』は、世界の色んな情景を映しつつ、ストーリーは提示してないんですよ。それをどう結び付けるかはお客さんに委ねてるんです。六面のスクリーンを使ってるんですけど、全部のスクリーンを同時に見ることはできないようになっていて、こっちを見ると、こっちを見損ねるっていう。お客さんは同じ空間にいるから、みんな同じものを見てるって錯覚しちゃうんですけど、実は同じものを見てはいなくて。それをどういう風に解釈してもらうか、受け手に委ねる余地を残すっていうのはすごく意識しました。

―非常に面白いですね。実際に体験したかったです。

高橋:僕は音楽を軸に活動してるんですけど、表現には色んな方法があっていいと思うんです。特に日本って職人気質が好きな国だから、何かに特化してる人がわりと好きじゃないですか? だけど案外みんなやりたいことって内側には色々あって、それを押さえ込まずにやってみればいいんじゃないかと思ってるんです。

今の若い人ってパソコンを変えるときに、前のパソコンに入ってる音楽はそのまま放置しちゃうらしくて。

―アーティストでありレーベルを運営する立場からすると、「売れること」と「作品性」のバランスをどのように考えますか?

高橋:アーティストが生きていくってことを含めての環境を、基本的にはアーティスト自身が作り出さなきゃいけないと思ってます。iTunesとかが出てきて、良くも悪くも音楽ビジネスは大きく変わってきたわけですけれど、 それっていろんなことが明らかになったとも言えて、例えばレディオヘッドがアルバムの値段を買い手に自由に決めさせたとき、平均すると6ドルだったらしいんですけど、それってきっとアルバム一枚を600円とか700円が妥当だと思う人が多くなってきているということですよね。

―そうかもしれないですね。

高橋:CDの元の値段って、レコードをそのまま引き継いだじゃないですか? レコードは一枚一枚カッティングしてるから、あの値段でもしょうがなかったけど、いくらでも複製可能なCDに同じ値段を引き継いじゃったことが大きな問題で。なにより、そのもの自体にいくらの価値があるかって…CDパッケージにはないですもんね、でも、じゃあそのアーティストが全然食えなくて、作ることすらできなくなっていいのかっていうとそうじゃなくて、何らかの形で作品に対しての対価なり、ドネーション的なことはやっぱり大事だと思ってて。

―一番怖いのは、若い人が音楽はタダで手に入るものだって感覚になりつつあることですよね。

高橋:この間聞いた話しなんですけど、今の若い人ってパソコンを変えるときに、前のパソコンに入ってる音楽はそのまま放置しちゃうらしくて。音楽が完全に消耗品になってるっていう。そうなると作り手としてすごく寂しいので、作り手としてはせめて移し変えたいと思う作品を作らないといけないですよね(笑)。

―(笑)。

高橋:もちろん、送り出す側の問題も大きくて、大手のレコード会社が消耗品的な音楽を量産し続けると、受け手も徐々に「一時聴ければいいや」って思うようになると思う。あとiTunesで1曲単位で買えるのはいい面もあるとは思うんですけど、あれってパッと聴いていいと思うものをどうしても買っちゃうじゃないですか? でもアルバム単位だと、パッと聴いたときはよくわからなくても、何度も聴いてたら実はすごくいい曲だったという事もあるわけで。それってアルバム単位で、何回も聴く可能性があるからこそ発見できるわけで、そういうのがほぼ切り捨てられちゃうのは怖いと思う。

―その通りですね。

高橋:美術と音楽で大きく違うのは、絵って複製には意味がなくて、そのもの自体に価値があるけど、音楽は鳴ってる空気が音楽なわけで、そういう意味では究極的には音楽は所有はできないわけですよね。でも逆に音楽家にとっても一点モノ的発想はすごく大事だと思ってて、アートワークを大事にするとか、紙質にもこだわってモノとして大事に作れば、それ自体を欲しいという人が多くはなくともいると思うんですね。もちろんライブ自体も一点ものだし。

作りたいというモチベーションって、小さい頃に持っていたものとあんまり変わってないと思うんですね。

―そういった環境の急激な変化がある中で、高橋さんが作品を作り続けるモチベーションというのはどこから生まれているのでしょう?

高橋:まだ自分の中で作りたいものがあるからなんですけど、作りたいというモチベーションって小さい頃に思ってたのとあんまり変わってないと思うんですね。子供が絵を描いたりするのと似てて。そういう心境に大事だなと思っていて、仕事として捉えちゃうと、つまんなくなっちゃうんですよ。だから自分の作品を作るときは、「これも遊びだ」と思うようにしてて、つまり毎日遊び続けてるようなものなんです(笑)。

―では最後に、将来的な目標を教えてください。

高橋:目標という言い方ともちょっと違うかもしれないんですが、糸井(重里)さんがされている『ほぼ日刊イトイ新聞』 のあり方って結構いいなぁと思うんです。自分が作りたいものを作って、それでちゃんとまわせてる状態はすごくいいなと思うんです。もちろんそこへ行くまでも行ってからもものすごい苦労の連続なんだと思いますが、『ほぼ日』のよさって、作り手のペースをちゃんと維持してロットを増やしたりしてないんですよ。例えば土鍋を売ったりしているときも、おそらく「ほぼ日」であれば1万とか売れてしまうと思うんですけど、工房としてこの土鍋をこのクオリティで作ろうとしたら100個が限界だとしたら、それをキープしてる。ああいう感覚はすごく大事だなって思うんです。そういうことができる体制を作りつつ、自分が表現したい作品を作り続けられればいいなって思いますね。

- リリース情報

-

- deep frame

『日々のはざま』(CD+DVD) -

2010年4月22日発売

価格:3,000円(税込)

aiding / AID0081. lontano

2. color of tears

3. 透徹の朝

4. 雪花

5. white trees

6. チャイのみち

7. やさしいまなざし

[DVD収録作品]

1. color of tears(Director : Hideaki Takahashi)

2. 透徹の朝(Director : Robert Glassford)

3. white trees(Director : Andrew Thomas & Yu Fujii)

4. やさしいまなざし(Director : Lena Lenzen)

- deep frame

- プロフィール

-

- 高橋英明

-

音楽家。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。同大学大学院修了。これまでに、mjuc 、deep frame、nature blunt、名義でリリースがある。また2007年にはメディアオペラ

our

linkを公演しイギリスの音楽雑誌『WIRE』に掲載されるなど海外からも大きな注目を集めた。今年5月には自身が監督をした映像作品を含むCD+DVD『日々のはざま』をリリース。ダンスや映像など多分野のアーティストとのコラボレーションも多数ある。2002年より音楽レーベルaidingを主宰。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-