8月1日に開幕した『ヨコハマトリエンナーレ2014』の出展作家で、ひと際異彩を放っているのが「釜ヶ崎芸術大学」だ。地上300メートル、日本一の超高層ビル「あべのハルカス」のすぐふもと。大阪市西成区にある釜ヶ崎(あいりん地区)は、『あしたのジョー』の舞台である東京・山谷と肩を並べる日本最大のドヤ街。元日雇い労働者やホームレス、生活保護受給者が約2万人暮らしていると言われ、日本社会が抱える様々な問題が集積する街だ。

その釜ヶ崎を活動の場とするNPO法人「こえとことばとこころの部屋(ココルーム)」が2012年にスタートしたのが、あらゆる人を対象に、哲学、書道、詩、芸術、天文学等の講義やワークショップを行う「釜ヶ崎芸術大学」。その活動が、国際美術展である『ヨコハマトリエンナーレ2014』で紹介される意図とは? ココルーム代表で詩人の上田假奈代に、活動の歴史をふりかえりつつ、今回の『ヨコトリ』参加への想いを語ってもらった。

釜ヶ崎芸術大学に来て、受講しているおじさんたちの面白さに励まされ、涙ぐむ方もいるんです。

―『ヨコハマトリエンナーレ2014』アーティスティック・ディレクターの森村泰昌さんが、「釜ヶ崎芸術大学」を参加アーティストに選ばれたことには、非常に驚いたのと同時に面白いと感じました。釜ヶ崎は「あいりん地区」とも呼ばれ、日本最大のドヤ街であり、多くの路上生活者が集まる街です。そこで活動されている「釜ヶ崎芸術大学」とは何なのか? というところからお伺いしたいのですが。

上田:もともと私たちは、アートNPO法人「こえとことばとこころの部屋(ココルーム)」を2003年から新世界で立ち上げていて、2008年からは大阪市西成区の釜ヶ崎に移り、小さな喫茶店を経営しながら、表現に関わる活動をしています。「釜ヶ崎芸術大学」は2012年に開校しました。日雇い労働者の街としての歴史を持ち、今も多くの「元日雇い」の高齢者が暮らす釜ヶ崎であちこちの施設を会場とし、誰でも参加してもらえる哲学、書道、詩、芸術、天文学などの多彩なテーマによる講義やワークショップを行っています。

―受講生にはどういった方が多いのですか? やはり元日雇い労働者や生活保護受給者の方々なのでしょうか?

上田:はい。メインとなるのは「おじさん」たちですが、外部からも旅行者や興味のある方など、いろんな人が来てくれて混ざり合っています。釜ヶ崎には本当に多種多様なおじさんがいます。私たちの仕事場であるココルームカフェの店先に伊藤若冲(江戸時代中期に活躍した奇想の画家と称される絵師)を模写した強烈な看板を掲げているせいか、それがどうもフィルターになっているみたいで、より強烈な個性のおじさんがいらっしゃるんです(笑)。

―釜ヶ崎の中でも選りすぐりのおじさんたち(笑)。

上田:だからどうしてもトラブるんですよね。釜ヶ崎のおじさんたちの中にはアルコールの問題や孤立など、いろんなしんどい問題を抱えていらっしゃる方がいます。私たちだって、嫌なことを言われたり暴力を振るわれたら、文句も言うし喧嘩もします。でも、そうやって関係を作っていくとだんだん慣れてくれて、「こんなのどう?」ってワークショップに誘うと、ふと参加してくれたりする。さすがに何回も誘って顔を突き合わせていると不思議なもので、今ではちゃぶ台を囲んで、夕ご飯を一緒に食べたりしています(笑)。

―ココルームは、釜ヶ崎のおじさんたちや、いろんな人が集まる小さな喫茶店でもあり、その活動が「釜ヶ崎芸術大学」につながっていくわけですね。

上田:2008年にココルームは釜ヶ崎に移ってきたのですが、ちょうど最後の暴動が起こった年(釜ヶ崎では日雇い労働者による暴動が過去24回起きている)でした。以降は労働者の高齢化が進み、アルコールやギャンブル、引きこもりや失業といった問題もさらに増えていったんです。2010年頃には、道を歩く方が少なくなったことを感じました。そうすると、ココルームが釜ヶ崎の隅でドアを空けて待っていても、なかなか足を運んでもらえない。そこで月に1度、釜ヶ崎の真ん中に出張し、ダンス、表現、詩のワークショップなどを始めたのが「釜ヶ崎芸術大学」の下地になっています。

―受講者の反応はいかがですか?

上田:平日昼間に開講している講座が多いので、地域外から参加するのは難しいと思うのですが、それでも来てくれた方は受講しているおじさんたちの面白さ、たくましさに励まされるらしく、涙ぐむ方もいらっしゃるんです。普段大学で教えている先生は、よっぽど気合いを入れないと釜芸では務まらないと張り切ってくれて、おじさんたちもいろんな人との交流に刺激を感じてくれています。ココルームのスタッフにとっても、おじさんたちといつも一緒では関係性が硬直してしまいがち。表現する機会や、いろんな人が混ざり合うと動きが出るんです。それは、ココルームにいろんな人がお茶を飲みに来てくれて、おじさんたちがほぐれてくるのと一緒なんですね。だから、釜ヶ崎芸術大学はココルームでもあり、ココルームは釜ヶ崎芸術大学でもあって。この企画で新しいことを始めたというよりも、これまでずっとやってきたことに名前をつけたという感じです。

―『ヨコハマトリエンナーレ2014』アーティスティック・ディレクターである森村泰昌さんとも、釜ヶ崎で出会われたとか。

上田:2007年に森村さんが釜ヶ崎で『なにものかへのレクイエム(人間は悲しいくらいにむなしい 1920.5.5-2007.3.2)』という、レーニンに扮した映像作品を制作されたのですが、そのサポートをしたのがご縁です。おじさんたちにエキストラ出演してもらったり、撮影場所を探すロケハンを手伝ったり。完成した作品は『ヴェネチアビエンナーレ』などで上映されて、その後、釜ヶ崎での上映会をお願いしました。釜ヶ崎芸術大学でもそうなんですが、おじさんたちは本当に鋭い質問を繰り出すんですよ。「芸術もいいけど、自分たちは貧しい人のために畑を耕して、ジャガイモを作っているんだ」とか、ここで聞くか!? っていう質問がいきなり出てくる(笑)。森村さんはそうした質問にも「ジャガイモを作ることも尊い。だけど、自分にできることは表現なんです」と、とても真摯に誠実に対応してくださった。私はその姿を強く覚えていて、釜ヶ崎芸術大学の先生としてお招きしたいとお声がけしたところ、「じつは今、考えていることがあって……」と、『ヨコハマトリエンナーレ2014』参加のお話をいただいたんですね。

どんな人にも生き辛い部分はあって、どうやったら生きやすくなるかを考えたい。

―でも、詩人である上田さんが、今のような活動を始めたのは何故だったんですか?

上田:釜ヶ崎から北に200メートルほど離れたところに、経営不振に陥って取り壊された第3セクターの複合娯楽施設(フェスティバルゲート)があったんです。その空き店舗を活用するために2002年、大阪市が現代芸術の拠点形成事業を立ち上げたのが、そもそものきっかけでした。

―そこで、ココルームというアートNPO法人を立ち上げたわけですね。でも、何故NPO法人で活動することを選ばれたんでしょうか。

上田:当時の私には、詩人として仕事を作っていきたいという野心がありました。周りにたくさんいたはずのアートや表現を志す人たちが、20代まではなんとかやれていても、30代になるとどんどん挫折していきました。不況で仕事もなく、30歳を過ぎると家族にも見放され、アルバイトは書類選考で落とされる。だんだん社会から疎外されていき、なかには自死とも事故ともつかぬ死に方をした友人もいました。だから、私は自分を生き残った者だと思い、それでも自分が信じることを仕事にしたいと思ったんです。そんなときに、フェスティバルゲートでスペースの運営をしてみないかと行政から話をいただき、「チャンスだ」とお引き受けしました。フェスティバルゲートの事業は、家賃・水道光熱費は行政負担ですが、その他は一切出しませんという、少し変わった仕組みでしたが、そのぶん自由がありました。

―自由ではあるが、自立していかなくてはいけないと。

上田:スペースに入居して3日も経たないうちに、「私、税金を預かってしまったんだ」と、あらためてびっくりしてしまいました。税金を扱うなんて人生で初めてのことで、何をしたらいいのだろう? と。結局考えたのは、アートに興味のある人だけでなく、できる限りいろんな人にこのスペースを活用してもらうことが「公共」につながるのでは、ということでした。そのためには毎日スペースを開ける必要がありますが、人もいないしお金もない。それで喫茶店を始めようと決めました。昼と夜にまかないごはんを作り、お客さんも一緒に食べることができます。都会は孤食文化だから、みんなでご飯を食べられるのはいいんじゃないかと。さらに、私たちもそれでご飯だけは食べていける(笑)。それが最初のココルームです。

現在の動物園前商店街にあるココルーム店内の様子。ここが事務所でもある。

―その頃はどんな人たちが集まっていたんですか?

上田:やっぱり、アートや表現に興味のある人が多かったのですが、その人たちの多くがニートに近い状態だったんです。当時「アートとニートは紙一重」って言っていました(笑)。彼らはその不安定さを吐露できる場所がないから、ココルームに来て話していた。特徴的だったのは、皆「自分が悪い」って言うんです。人間関係を作ることが下手で、社会に適合できない自分が悪いんだと言っていて……。同じ社会不適合者である私としては、彼らと「一緒だな」という部分もありましたが、それは社会の問題でもあるし、1人で抱え込むより皆で話そうよと、生き方や働き方を考えるおしゃべりの場を作りました。

―おしゃべりの場が、その人たちにとって何らかの意味を持つことにつながるかもしれない、と。

上田:ええ。人と語り合うことは表現の基礎だと思っていて。いろんな社会活動に取り組んでいる方をお招きしておしゃべり会をしているうちに、ココルームのフライヤー棚に、芝居やダンスの公演チラシ以外にも、発達障害の親の会とか、刑務所便り、監獄人権センター、法律相談などのチラシが並び始めたんです。社会的な活動に従事している人たちの話を聞くと、すごくクリエイティブ。そして少しずつ変わっていく若者もいました。社会や人と関わり、人生を開いていくことが、私にとってはまさに表現の力として感じられ、生きる技術としてのアートだと思いました。

―地域のアートプロジェクトというと、その活動によって地域の問題だったり、アートで何かを変えていこう、という目的を持つことが多いと思うのですが、お話を伺っていると、何かを変えようというよりは、寄り添っていく感覚に近いですね。

上田:寄り添うというか、私たち自身も当事者なんです。自分たちもずっと生き辛くて、どうやったら生きやすくなるかを考えています。だから、抑圧されてきた人がココルームに安心感を持ち、発してくださる言葉にすごく励まされる。それが私にとって、表現の力を信じる経験になっていくんです。

新しい社会に変わって行く前に、高度経済成長を支えてきた釜ヶ崎のおじさんたちの声を聞きたい。

―その後、フェスティバルゲートから200メートル先の釜ヶ崎に移られて、本格的に今の活動へとつながっていくわけですね。

上田:その頃のココルームカフェを、釜ヶ崎で活動をしている方々がよく打ち合わせに使ってくれていたんです。それで私は、コーヒーをサーブしながら勉強させてもらいました。釜ヶ崎は1960年代からの日本の高度経済成長を支えてきた日雇労働者が集まる街だということ。さまざまな運動や活動があり、そして変わり目を迎えていること。私は1969年生まれ、暮らしがどんどん快適になっていくのを実感してきた世代ですが、一方で何かよくわからない違和感がずっとあったんです。たぶん、東日本大震災や原発事故があったことで、多くの人もそうした感覚をお持ちじゃないかと思うんですが……。その違和感を持ちつつ、社会はまた変わって行くのだけれど、この快適な暮らしを底辺で支えてくれた釜ヶ崎のおじさんたちの声をきちんと聞いてから、変わっていきたいと思ったんです。

―ただ、フェスティバルゲートはあくまで商業施設ですが、釜ヶ崎は、地元の人以外はまず訪れないような地域です。「危ない街」「足を踏み入れてはいけない街」と言われている釜ヶ崎で、そこの人たちとどう接点を持っていくのか、とても難しいチャレンジだと思います。

上田:女性が釜ヶ崎に入るのは危ないんじゃないかとも言われました。2003年頃の釜ヶ崎では、警官も1人では歩かず10人ほどの隊列で盾を持って歩いていました。でも、ちょうどその頃『ビッグイシュー』が創刊されて、雑誌を周知するイベントを企画したんです。その2回目のイベントで舞台に上がってくれるホームレスの方がいたらいいなと思って探していたら、出会っていくんですよ、不思議なことに。野宿の方との交流が生まれ、彼らのマネジメントを手伝い、トラブルもいろいろありましたが、多くのことを学ばせてもらいました。今でもココルームには本当にいろんな人がいらっしゃいます。学校に行ったことがない人、少年刑務所に入っていた人、名前が書けない人もいらっしゃる。大学を出た人や元社長だと言う人もいれば、戸籍のない人とか、本当に人それぞれ。急に現れなくなったり、二度と会えなくなる人もいっぱいいます。どんな人でも来るなら拒まない、受け皿になっている街と言えましょう。

その場にいる人たちが、その人の存在をちゃんと受け止め合っているというのが、表現の基本なんです。そのことを、釜ヶ崎のおじさんに教えられました。

―釜ヶ崎と関わるようになって10年近くが経ちますが、上田さん個人にとって何か変化はありましたか?

上田:詩人として、ずっと内発的な詩を書いてきたんですが、ココルームを立ち上げた頃から、自分の中から出てくる言葉より、人が生きていることとか、自然のありようのほうが面白い、太刀打ちできない、と思うようになっていったんです。そして「世界を記録したい」という欲望に駆られました。最初は社会や風景を記録する詩を書き、その後はいろんな人にインタビューして聞いたことを詩に書いたんですね。そうすると、私はその人が話してくれたことを編集しているだけなのに、私が一人で考える言葉より、ずっと分厚い言葉に出会うんです。それを「こころのたねとして」というメソッドにしていきました。

―詩人としても、人と関わることに興味を寄せていたタイミングでもあったと。

上田:そうですね。釜ヶ崎のおじさんたちとも詩を書き合えたらいいなと思っていたけれど、最初は付き合い方もわからないし、いきなりは難しいですよね。それで、ココルームに来てくれたおじさんたちと習字や手紙、絵を描くことを始めました。黒板にスケジュールを書いておき、時間になったらお店にいる人みんなに「やりましょう!」と声をかけて参加してもらう。そんなことをしていたら、だんだんおじさんたちが自分で道具を持って来てくれたり、俺は大工だったとか言って額縁を作り始めたり。今ではいろんなイベントをするときも、おじさんたちが運搬や設営等のお手伝いをしてくれます。

―おじさんたちのクリエイティビティーから受ける影響も大きそうです。

上田:Aさんという、釜ヶ崎界隈でも有名なおじさんがいます。1日に5、6回もココルームに来て、お金も払わずに他のお客さんをつねったり、喧嘩をふっかけるんです。一緒に習字をやろうと誘っても「わしゃ書かん! せん!」って断るんです。1年半ぐらい経って「手紙を書く会」のときに断られると思ったんですが、また誘ったんですよ。そしたら「書く」と言い出したんです。鉛筆の先を舐め、私に「『き』ってどう書くの?」ってひらがなの書き方を聞き、そうやって何度も字の書き方を聞きながら手紙を完成させました。1年半の付き合いがあっても、Aさんが字の書き方を知らないなんて、私には想像できていなかったんです。字を聞くことができる関係になるのに、1年半という時間が必要だったんですね。Aさんはこの場を安心できると思ってくれたんです。それからは堰を切ったように絵を描き始めて。『ヨコハマトリエンナーレ2014』の展示にある、額縁に入った「たこ焼きちゃん」とか「タヌキ」の絵がAさんの作品です。

―釜ヶ崎のおじさんたちが抱えている問題の複雑さを感じさせるエピソードです……。

上田:私は、Aさんに本当に教えられたと思っています。表現することは大事だって誰もが思っているじゃないですか。表現しないアンタが悪いんだ、というくらいの勢いで。でもそうではなくて、そこにいる人たちがその人の存在をちゃんと受けとめてくれるということが表現の基本なんですね。お互いに思い合うことが表現の基礎。それまで、アートNPOとしてやってきたけど、それを考えすらしなかったことを恥ずかしく思いました。でも、そんないい話では終わりません。その後も、Aさんはしょっちゅうトラブルを起こすんですよ。私たちも殴られたり、着物を破られたり……(苦笑)。でも、毎日何度も来てくれるので、出会い直しできることを信じています。

「釜ヶ崎」は地域の名称だけど、一方でこのいわく語り難い状況のことを言うのかもしれません。だから釜ヶ崎というのはどこにでも、誰にでもありうる。

―そんな釜ヶ崎芸術大学が、国際美術展である『ヨコハマトリエンナーレ2014』で展示を行ないます。

上田:最初はすごく迷ったんです。私たちは表現に至る以前の、存在を認め合ったり、胸に抱えた何かを吐露してもいいと思える場、という大前提をすごく大事にしてきました。だから、それらをどうやって展示で観せるのかを悩み、スタッフたちと何度も話し合いました。おじさんたちの表現したものの力を信じているので、作品としても見せたい。でも、おじさんたちやスタッフたちの支えになっているものは作品だけでもない。どこからどこまでが作品かという線引きよりも、作品に至るまでのグラデーション全てを大切にしているということが見えればいい、と決断しました。

―この展示スペースは、会場の中でも明らかに異彩を放っています(笑)。

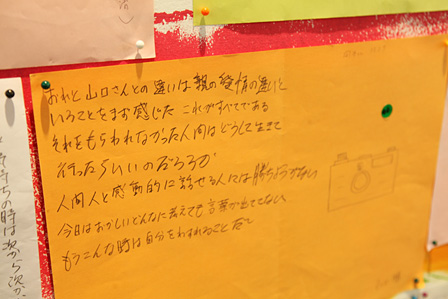

上田:そう、展示は作品や手紙、新聞記事、いろんなものが一緒になっちゃった(笑)。天井にたくさん貼ってあるのは、釜ヶ崎の夏祭りに毎年出店する書道ブースで、おじさんたちや皆に書いてもらった書です。ココルームで普段使っているポットや炊飯器も持ってきました。取り組みのアーカイブもあります。おじさんたちから届いた手紙、句会で作った句。そして9月には、オープンキャンパスとして出張講義と「TAKIDASHIカフェ」を行う予定です。今座っている4畳半の畳は、ココルームの奥の部屋で、いつも私たちがおじさんたちと食事をしている場所。『ヨコハマトリエンナーレ2014』での釜ヶ崎芸術大学の魅力は、ぜひこの4畳半に座って話し合ってください(笑)。

―釜ヶ崎芸術大学の学生さんというか、おじさんたちは横浜にいらっしゃるのでしょうか?

上田:オリジナルの狂言と新喜劇のお芝居を上演します。創作狂言に挑戦したNさんは曲がったことが大嫌い。とにかく真っ直ぐで、他人とぶつかってばかりで、「自殺する!」と言うのが口癖なんです。その人が『へそ曲がり』という創作狂言を作って演じてみせてくれたり。断酒中のAさんが扇子でお酒を飲むシーンを演じ「舞台を降りたら一滴も飲みまするまい」と言う。森村さんが能舞台で演じたときの映像をご覧になり大笑いで、ぜひ横浜でやりたいと。

―それはぜひ観てみたいです(笑)。

上田:じつは3年前の『ヨコハマトリエンナーレ2011』で、4人のおじさんたちと横浜中区にあるドヤ街・寿町を巡るツアーをしました。おじさんたちは全国を流浪しているので、寿町の人たちと感動の再会を果たしていましたよ。横浜美術館のあるみなとみらい地区は、釜ヶ崎や寿町にいるような日雇労働者のおじさんたちが作った街なんですね。港湾の仕事があるから、寿町というドヤ街ができた。そして日雇労働者が働けなくなってホームレスになったとき、排除したのもこの再開発エリアです。おじさんたちがここに来て、横浜美術館で自ら表現するということも、とても大事な問いと意味を持っていると思います。

―『ヨコハマトリエンナーレ2014』が掲げる「忘却の海」というコンセプトにもつながっていますね。釜ヶ崎のおじさんたちの人生は、笑いあり、涙ありで、上田さんはその声の語り人のようにも感じます。

上田:「釜ヶ崎」は地域の名称だけど、一方でこのいわく語り難い状況のことを言うのかもしれません。だから釜ヶ崎というのはどこにでも、誰にでもありうる。誰でもあきらめたくなるような、しんどいときがあります。一度きりの人生をどう生きていきたいか、自分の胸に手を当てて深く息を吐いてみると、何か心に触れるものがあるのでは。そして、それを誰かにそっと差し出したときに、本当に湧き上がってくるものがあるんじゃないかと。そんな気がします。

ヨコハマトリエンナーレ2014

NPO法人「こえとことばとこころの部屋」COCOROOM

ヨコトリ出場「釜ヶ崎芸術大学」開校と、おっちゃんたちの旅費を!- クラウドファンディングのMotionGallery(モーションギャラリー)

- イベント情報

-

- 『ヨコハマトリエンナーレ2014「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」』

-

2014年8月1日(金)~11月3日(月・祝)

会場:神奈川県 横浜 横浜美術館、新港ピア(新港ふ頭展示施設)

時間:10:00~18:00(入場は閉場の30分前まで、8月9日、9月13日、10月11日、11月1日は20:00まで開場)

アーティスティックディレクター:森村泰昌

参加作家・イベント:

バス・ヤン・アデル

エリック・ボードレール

カルメロ・ベルメホ

アリギエロ・ボエッティ

マルセル・ブロータース

スタンリー・ブラウン

ジョン・ケージ

ヴィヤ・セルミンス

ジョゼフ・コーネル

ヴィム・デルボア

福岡アジア美術トリエンナーレ

福岡道雄

ドラ・ガルシア

イザ・ゲンツケン

ギムホンソック

ジャック・ゴールドスタイン

フェリックス・ゴンザレス=トレス

イライアス・ハンセン

日埜直彦

釜ヶ崎芸術大学

笠原恵実子

葛西絵里香

エドワード&ナンシー・キーンホルツ

キム・ヨンイク

木村浩

マイケル・ランディ

ルネ・マグリット

カジミール・マレーヴィチ

アグネス・マーティン

松井智恵

松本竣介

松澤宥

アナ・メンディエータ

三嶋安住+三嶋りつ恵

Moe Nai Ko To Ba

毛利悠子

ピエール・モリニエ

メルヴィン・モティ

村上友晴

中平卓馬

奈良原一高

大竹伸朗

大谷芳久コレクション

ブリンキー・パレルモ

マイケル・ラコウィッツ

坂上チユキ

札幌国際芸術祭2014

グレゴール・シュナイダー

ダリン・サイモン

ジョシュ・スミス

サイモン・スターリング

アリーナ・シャポツニコフ

高山明 / Port B

Temporary Foundation

殿敷侃

トヨダヒトシ

土田ヒロミ

ヤン・ヴォー

和田昌宏

アンディ・ウォーホル

イアン・ウィルソン

やなぎみわ

吉村益信

アクラム・ザタリ

張恩利(ザン・エンリ)

休場日:第1・3木曜

料金:

当日 連携セット券 一般2,400円 大・専門学生1,800円 高校生1,400円

当日 単体券 一般1,800円 大・専門学生1,200円 高校生800円

※連携セット券は『ヨコハマトリエンナーレ2014』と『創造界隈拠点連携プログラム』の『BankART Life IV』および『黄金町バザール2014』に入場可

※中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

- プロフィール

-

- 釜ヶ崎芸術大学(かまがさきげいじゅつだいがく)

-

2012年、大阪市で開校。日雇い労働者の町としての歴史をもち、今も多くの元日雇いの高齢者が暮らす大阪市西成区の釜ヶ崎と呼ばれる地域を拠点に、あらゆる人を対象として哲学、書道、詩、芸術、天文学等の多彩なテーマによる講義やワークショップを行っている。『ヨコハマトリエンナーレ2014』では、成果発表展示のほか、オープンキャンパスとして出張講義や公演等を行う予定。現在『ヨコハマトリエンナーレ2014』に参加するための旅費を、クラウドファンディングで募集中。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-