音や音楽に「批判」的にアプローチする作品やアーティストを紹介し、参加者に「知的興奮」をもたらす音楽フェスティバル『Sound Live Tokyo』(以下『SLT』)。4回目を迎える今年の演目は、これまでの流れをさらに加速させたものになりそうだ。開幕を飾るのは、音楽家・灰野敬二と、劇団「悪魔のしるし」主宰・危口統之の異色コラボレーション。しかも二人が挑むのは、「無音状態」を音楽であると提案した実験音楽の金字塔、ジョン・ケージの“4分33秒”(1952年)である。

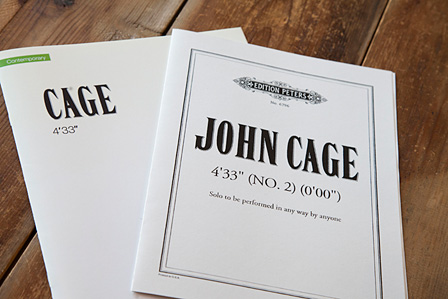

4分33秒の間、楽器の演奏を一切せず、その間に聴こえる観客のざわめきなど、すべての環境音を「音楽」として提示した“4分33秒”。以降の音楽表現に、ある意味ではトラウマ的な影響を及ぼしたケージの代表作に対して、当初は批判的だったという灰野は一体どのような形で挑むつもりなのだろうか。また、大勢の人々で複雑な形状の巨大な物体を狭い入り口から運びこむ『搬入プロジェクト』など、奇想天外なパフォーマンスを行なう危口にとって、このコラボレーションにおける役割とは?

これまでにも増してコンセプチュアルな作品が並ぶ今年の『SLT』。「今年のプログラムにゆるやかに通底するテーマの1つに、ジョン・ケージ的なるものへの批判がある」と話すプログラム・ディレクターの新井知行、灰野敬二、そして危口統之の三人による鼎談が実現。ジョン・ケージと“4分33秒”に対する思いや、今回のコラボレーションへの意気込みなどについて、大いに語ってもらった。

ジョン・ケージの“4分33秒”は、表現することに対する、ある意味での「拒否」だと思った。(灰野)

―灰野さんと危口さんで、ジョン・ケージの“4分33秒”に応答するという異例のコラボレーションが実現した経緯を、まずは教えていただけますか?

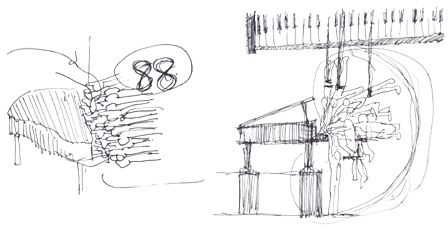

新井:灰野さんには、昨年の『SLT』でもギタリストのローレン・コナーズとの共演で出演いただいたんですが、そのとき「40年以上、ずっと考えているアイデアがある」というお話がありまして。それはジョン・ケージの“4分33秒”に「答え」を出すものであると。具体的にはピアノの88個の鍵盤を、88人が1本の指を使って同時に鳴らすことだとおっしゃったんですね。

―ええ。

新井:それが何故、“4分33秒”に対する答えになるのか、すぐにはわからなかったんです。でも、考えれば考えるほど、「違う土俵から出てきた正解かもしれない」という気がしてきて。“4分33秒”が「楽器を弾かない」ことによって何かを浮かび上がらせる「引き」の表現だとすれば、灰野さんは「88人でピアノを弾く」というものすごくアクティブな表現で応答する。そのときに灰野さんが気にされていたのが、「物理的な安全性の確保」でした。つまり、88人が1台のピアノに集まって88本の指で弾くとなると、折り重なったり、あるいは吊るされたり、ありとあらゆる身体のポジショニングが要求されるだろうと。

―たしかにそうですね(笑)。

新井:40年間、アイデアをあたためていらっしゃっただけあって、安全性や技術面に関する課題が、最初からかなり具体的に見えていたんですね。「実現させるためには建築家の力が必要だろう」と。しかも、物理的な条件を合理的に解決するだけではなくて、このプロジェクトの意味に積極的に乗ってくれる方じゃないと成立しない。それであるとき、『搬入プロジェクト』(悪魔のしるしの代表作)のドキュメント本の英訳をお手伝いしていたとき、「(建築学科出身の)危口さんならできるんじゃないか?」と思って声をかけてみたところ、すぐに反応してくださったんです。

―危口さんは、灰野さんのことをご存知だったんですか?

危口:もちろんお名前は存じ上げていました。灰野さんはときどきThe Doorsの話をされますよね。彼らに“People are Strange”という曲があって、サビの途中で「プィッ」って変なギターの音が入るんです。僕はあの音が重要だと考えているのですが、灰野さんは「プィッ」て入ったときの「お、何だこれは?」という「気付きの瞬間」を追求されている気もするし、「プィッ」以外の音は、それを引き立たせるための背景に過ぎないという単純な答えも出さない。

灰野:つまり、無駄なものは何もないっていうことだよね。普通は「なくていい」と思ってしまいかねないものだけど、いろんな可能性が考えられる。すごく細かい話だけど、こういう話はすごく楽しい(笑)。

―灰野さんは、ジョン・ケージの“4分33秒”に対して、当初は批判的だったそうですが、自身の作品として「答え」を出そうと思い至った経緯は?

灰野:「“4分33秒”の次にある音楽ってなんだろう?」って考えたとき、その結論は「反対をやる」ということなのかなと。ケージの提示が「弾かない」ことなら、そのアンサーは「弾くこと」でいいじゃない、っていう。そもそも“4分33秒”のような、自分が音を出す側でもなく、受け取る側でもなく、ただ「あるがまま」という感覚は、音楽を真面目にやっている人なら1度は知っている状態であり状況だと僕は思います。でも、それを作品としてしまうというのは、僕にとってはたまらない。それは「ものを作る」「表現する」ことに対する、ある意味での「拒否」だと思った。じゃあ、演奏する意味ってなんだろう? って思う。「あるがまま」が作品で、作家は表現しなくてもいいなら、「この社会の中で表現者として生きている僕らは何なんだ?」「僕と飼い猫の食費、それから壊れた屋根の修理代は一体誰が出してくれるんだ?」と。彼のそういう経済感覚とか、現実感覚の希薄さ……。ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(環境保護運動の先駆者とされるアメリカの作家・思想家)に憧れていたそうですが、だったら森へ行けよって言いたい(笑)。

新井:(笑)。でもそれがある種の「自由」の感覚として受け入れられ、広まったんじゃないでしょうか。何にも属さず、ミッションを持たず、労働も政治も拒絶し、というような……。

灰野:ケージは、おそらく“4分33秒”を通して「答えがない」ということを言おうとしたのに、色んな人があれを答えということにしてしまって、神格化され、宗教のようになってしまった。それはケージがそういう隙を見せたからだと思うんです。だから、ジョン・ケージという人物ではなく、その後いろいろ発生したことに関して打破したい。そういう権威的なこと、僕は一番嫌いだから。

アーティストは「表現すべきモノ」が中にある人、というのが古い感覚だとされているのは、ケージの影響かもしれません。(新井)

―新井さんは“4分33秒”に関して、どんな印象をお持ちですか?

新井:先ほどの灰野さんのお話とつながりますが、芸術において、「何かを表現する」のではなく、「すでにある」空間や時間を占拠することが先決というモードが現在広く共有されていると思うんです。それはこの曲が先鞭をつけたのかなと。そこから生まれた新しい芸術の価値観もたくさんあったと思うのですが、何となくその流れにただ乗っかっていたらまずいのではないかという気はしていました。

―既存の作品や空間の一部を使ったり、既製品の使用やサンプリングといった、既存の情報を組み換えた表現は、今ではたくさんありますね。

新井:灰野さんがよくおっしゃるのは、表現とは「表に現わす」ことだと。英語でも表現は「ex-pression=外へ押し出す」という意味ですよね。この言葉からすると、アーティストとは「表に現わす / 押し出す / 表現すべきモノ」が中にある人だということになります。これは今、音楽だけでなく、音楽を含むパフォーマンス分野でも、どちらかというと古い考えだとされていると思うんですが、それはケージの影響が大きいのかもしれない。

―そんな中で、危口さんは88人が一斉に鍵盤を押せるような「装置の設計」を手がけることになったわけですが。

危口:はい。お話をいただき、「いけそうな気がするけど一度試させてほしい」と伝えて、スタジオにピアノを1台用意してもらいました。それから40人くらい、知り合いのそのまた知り合いくらいの範囲で声をかけて集まってもらって、灰野さん、新井さんと一緒に実験をしました。そこで手応えを得られたので、今回の公演が決定したわけです。

灰野:怪我をする危険もある表現だと思うんですが、参加者の中には子どもたちもいて、とても楽しそうになごやかに進んでいきました。全く予期していない雰囲気だったので、「ちょっとマズイな」とすら思いましたね。もう少し緊張感があったほうがいいんじゃないかと(笑)。

―嬉しい誤算もありつつ。

灰野:ほんとそう。終始笑顔で「いたぁい!」なんて言いながら笑ってる。「うわ、この数十人の中に入っていくの怖い……」なんて人はいなくて、自主的に参加してくれました。いっそこの演奏(パフォーマンス)を、全国の小学校対抗でテレビ中継したら面白いんじゃない? って、新井くんには言ってたんだけど。

―そんなことになったら、灰野作品としては革命的ですね(笑)。

灰野:ただ、「楽しい」と「笑っちゃう」のは違う。僕は今回の作品に対して、「こうならないと、曲として演奏できたと認めない」というルールを設けているんです。怪我人が1人でも出たら、たとえどれだけ上手くいったとしても「演奏できた」と認めない。それと、「あははは」っていう、緊張感のない部分がパフォーマーに出てしまったら、それも認めない。表現というのは、ある意味では「やらざるを得ない、情けない行為」だと思うので、そこには厳粛に向き合って欲しいんです。

危口:「コラボ」という言い方が間違っているわけではないのですが、今回の僕の仕事は必ずしも作家性を押し出すタイプのものではありません。演奏実現に向けて淡々と計算し実証する立場です。そもそも作品に関しては作曲者のものですし、音楽の歴史で考えると作曲者は必ずしも演奏の場にいるわけではない。なので、今回の作品が完成すれば、今後は灰野敬二という作曲家がいない場でも演奏されることになるし、僕がいない場でも演奏されるべきなんですね。

―つまり、灰野さんのアイデア、ルールと、ピアノ、必要な人数さえ揃えば、どこでも演奏が再現可能であるわけですね。

灰野:そう。だからこれは、「作曲家」としてのデビュー作なんです。「作曲家」という呼び名はあまり好きではなかったし、今までは「演奏家」という立場のつもりでした。もちろん僕にとっては、曲を作る、演奏する、アレンジする、即興、すべてイコールで、何が上ということではない。ただ、作曲家に対しては、「ステージの上では作曲することができないじゃないか」と、挑発的な言い方をしてきました。そんな僕が初めて「作曲家」になる。

―独立した「楽譜」があるようなもの、ということですね。

灰野:そう。実際に楽譜も書くんですよ。

新井:これから作る予定なのですが、88段(パート)の五線譜にそれぞれ1音ずつ記されて、1小節で終わるっていう(笑)。

灰野:掛け軸みたいに縦に長い楽譜(笑)。みんな、床の間に飾って家宝にしてください。でも、実際問題上手くいくかどうかは、今後のリハーサル次第ですね。もしかしたら81鍵以上はもう無理です……ってなるかもしれないし(笑)。

危口:それは全然あり得ます。「あと、もう少しなのに……」ってところで行き詰まる可能性は。87鍵がどうしても限界だったとか。実際に設計図を書いて、模型を組んでシミュレートしてみて、60から70鍵は大丈夫そうだと当たりをつけてるんですけど、残り10鍵くらいになってくると、相当キツイ体勢にならないと、鍵盤を押せない人が出てくる。

灰野:手の長さっていうのは、ほぼ決まっているわけだからね。

新井:88鍵という頂上に近づけば近づくほど険しくなって、難易度が上がっていきますよね(笑)。

―鍵盤を押すのは指でなければダメなんですよね? 例えば、届かない人は棒を使ったりとか。

灰野:ダメダメ(笑)。それは全く意味がない。僕は常々「1音」ということにこだわりつづけているんです。つまり、人の指はそれぞれ違うわけだから、そこから発せられる音も、全く違うものになるはずなんですよ。その、全く違う指が88本そろって、一斉に鍵盤を押して音を鳴らすということが最も重要なので。そうしなければ、数人で肘や腕を使って鍵盤を同時に押さえるのと同じだからね。

なんにせよ、安全性の確保がとても大切ですね。(危口)

―88人の人選はどのように考えているのでしょうか。

危口:人数も多いので、SNSなどで募集してもいいかなとも思っています。ただし、これはいわゆる「参加型作品」とは異なるので、出演される皆さん一人ひとりには演奏者としての自覚を持ってほしいと思っています。ギターなりピアノなりの楽器が弾ける弾けないとか、そういうこととは関係なく。

灰野:僕がイメージしているのは、例えば各オクターブの「ミ」の鍵盤を鳴らす人は、天井から吊るされているんですよ。つまり同じ間隔になってないと吊るすにもバランスが取れないから。あとは、配置に時間がかかって、ずっと長い時間吊るされているのも大変じゃないですか。そういうことも考えると、ある程度普段から身体を使っている人、例えばダンサーとかそういう人たちに、難しいポジションを担当してもらうことになるかもしれない。

危口:実際は88人では足りなくなるかもしれないんです。

灰野:今、ピアノの前に4段で人が並べる装置を危口くんが考えてくれているのですが、最上段にいる人は、前に乗り出して手を伸ばしても鍵盤に届かないので、足を掴んで支える人が必要になりそう(笑)。ひょっとしたら実現のためには100人を超えるかもしれないね。

危口:その辺の細かい部分は、最後の詰めの段階で考えると思います。なんにせよ、安全性の確保がとても大切ですね。

実験的な音楽をやって、それ風のことを言っていれば、「アート」と見られるのもわかっていたけど、僕はイヤだったから。(灰野)

―会場は1960年代に実験的なアートの聖地とも言われた、草月ホールになるそうですね。

新井:これには理由があって、1962年にケージが“0分00秒”(“4分33秒”第二番とされる曲)の初演をおこなった場所でもあるんですね。“0分00秒”の楽譜には、「なにか日常的に慣れている動作をしてください。それをマイクで拾って、爆音に増幅してください」というような指示が書いてある。ケージは初演の際、この楽譜を舞台上で書いたそうです。

―その音が爆音で響き渡っていた、と。

新井:“4分33秒”の楽譜には「tacet(休止)」、つまり楽器を弾かないという消極的な指示が書かれているだけなんですけど、“0分00秒”は何をやってもそれが自動的にパフォーマンスになるという内容になっていて。

灰野:その話を新井くんから聞いて、「じゃあ草月ホールでやりましょう」と。

新井:じつは灰野さん、草月ホールで演奏したことがないそうなんですよ。サックスプレイヤーの阿部薫さんをはじめ、いわゆる前衛的な音楽家が数多く演奏している場所なんですが……。

灰野:理由は簡単だよ。僕が「ロック」を名乗ってたから(笑)。

新井:ロックじゃダメだったんですか。

灰野:ある意味ではね。ロックを名乗ることは、リスクを取ることだったから。アートや前衛とかそういうものと、ロックは別物とされてきたんです。実験的な音楽をやって、それ風のことを言っていれば「アート」と見られるのもわかっていたけど、僕はイヤだったから。だから、今回はケージだけでなく草月ホールにも決着をつけてやろうと(笑)。

新井:満を持してという感じはありますね。

―長いピアノの歴史の中でも、おそらく初めての試みとなりますね。

灰野:同じようなことを考えた人はいたと思うんですけどね。実際にやろうとしなかっただけで(笑)。だから、ケージの“4分33秒”にしても、なんで彼がやるまで誰もやらなかったかというと、そこに意味性を見出せなかったからだろうと。今回のようなパフォーマンスも、10人くらいまでは試した人はいたかもしれない。そういう、誰でもやろうと思えばできるけれど、誰もやらなかったことをやるという尊さ、失敗するかもしれないけど、諦めずにやってみるっていう。そういう意志を見せることは、今の世の中すごく大事なことだと思うから。

―作品のタイトルは決まっていますか?

灰野:『奇跡』にしようと思ってます。

―今回の作品は灰野さんにとって、とても重要なものになりますね。

灰野:うん、「やっと僕のバカに付き合う人が出てきた」っていう感じかな(笑)。

新井:単にジョン・ケージ批判っていうだけではない。

灰野:ニュー・ケージ(敬二)だからね(笑)。

新井:これはケージの“4分33秒”をめぐる考察から生まれた作品ですが、88本の指で鳴らされる88鍵が聴きたいっていうのは、灰野さん自身の音でもあるんですね。だから、“4分33秒”のことを忘れても、作品として成立すると思うんですよ。これまで、灰野さんの音楽性を理解していた人も、理解できなかった人も、理解できないけど魅了されていた人も、あらためて灰野さんの音楽を理解するためのヒントになるし、すごく助けになると思います。「ああ、こういうことだったのか」と。

灰野:ほんと、わかり易すぎるくらい。みんなで仲良く1つの目標に向かって実証するわけだし、子どもでも楽しめるし。

―最後に、あらためてジョン・ケージの“4分33秒”に対する思いをお聞かせください。

灰野:繰り返しになるけど、“4分33秒”が提示した「あるがままの音」という感覚は、本来誰しもが持ちえるものだと思います。そして1音を鳴らした瞬間に、1音を大切にした瞬間に、それはわかる感覚だと思います。一度でもわかれば、それは自分自身のいい意味での血になるから、作品という枠は消えていくはずなの。ただ、ジョン・ケージは、そこまで考えていたところもある気がします。『ジョン・ケージ 小鳥たちのために』(青土社、1982年)という本を新井くんにもらって読んでみたら、ジョン・ケージっていい人なんだなって思ってしまった(笑)。ケージのことボロクソ言い続けようと思ったのに、そこで考えがコロッと変わった。2か月くらい前のことですけどね。

新井:本を差し上げないほうが良かったのかも……と、少し後悔しています(笑)。でも、あの本をお読みになってから、コンセプトがより精密になっているとも思いますね。

灰野:単にケージを批判するのではなく、それをも包含することをやりたいという考えになった。この本で、彼の人柄を知れたんです。なんだこの人、イカしてるじゃないって。面白いよ、フリージャズは批判しているけど、ロックは賞賛しているからね(笑)。こんなこと言うと誤解されるかもしれないけど、僕にとってジョン・ケージは「ロックの人」になった。

―ある意味で『奇跡』は、灰野さんからケージへの愛情表現とも言えますね。

灰野:だって、同じケージなんだからしょうがないじゃない(笑)。僕はこれまで、アントナン・アルトー(フランスの演劇家、詩人、小説家)があるとき体の中に入り込んできたって言ってきた。でも、ケージさんとは仲の良い友達になってみたかったなあ。

- イベント情報

-

- 『サウンド・ライブ・トーキョー』

-

2015年10月2日(金)~12月23日(水・祝)

会場:東京都 赤坂 草月ホール、六本木 SuperDeluxe、表参道 スパイラルホール、渋谷 シアターイメージフォーラム『奇跡』

2015年10月2日(金)OPEN 19:00 / START 19:30

会場:東京都 赤坂 草月ホール

作曲・指揮:灰野敬二

演出・設計:危口統之

料金:前売2,500円 当日3,000円『山羊座の歌』

2015年10月12日(月・祝)OPEN 18:30 / START 19:00

会場:東京都 六本木 SuperDeluxe

作曲:ジャチント・シェルシ

演奏:太田真紀(ソプラノ)、溝入敬三(コントラバス)、大石将紀(サックス)、稲野珠緒・神田佳子(打楽器)、有馬純寿(エレクトロニクス)

料金:前売2,500円 当日3,000円『ケン・ジェイコブス作品上映』

2015年10月下旬

会場:東京都 渋谷 シアターイメージフォーラム

※詳細後日発表『ナーバス・マジック・ランタン』

2015年11月3日(火・祝)OPEN 18:45 / START 19:00

会場:東京都 表参道 スパイラルホール

ライブ上映:ケン・ジェイコブス、フロ・ジェイコブス

作曲・演奏:恩田晃

料金:前売2,500円 当日3,000円『ナイショ・ウェイブ・マニフェスト』

レクチャー・パフォーマンス:テーリ・テムリッツ

『バウンス・ハウス』

コンセプト:クリスティン・スン・キム

2015年11月15日(日)OPEN 18:30 / START 19:00

会場:東京都 六本木 SuperDeluxe

料金:前売2,500円 当日3,000円『東京都初耳区(ライブ・パフォーマンス)』

2015年11月23日(月・祝)OPEN 18:00 / START 18:30

会場:東京都 六本木 SuperDeluxe

出演:多田正美、ジョー・モリス、他 ※後日発表

料金:前売1,500円 当日2,000円『東京都初耳区(サウンド・インスタレーション)』

2015年12月8日(火)~12月10日(木)14:00~22:00

会場:東京都 六本木 SuperDeluxe

参加アーティスト:

浅野達彦

石橋英子

キャル・ライアル

柴山拓郎

ジム・オルーク

Phew

嶺川貴子

吉原太郎

料金:当日500円

※『東京都初耳区(ライブ・パフォーマンス)』来場者は無料ウースター・グループ

『初期シェーカー聖歌:レコード・アルバムの上演』

2015年12月22日(火)、12月23日(水)全3公演

会場:東京都 表参道 スパイラルホール

出演:

シンシア・ヘッドストロム

エリザベス・ルコンプト

フランシス・マクドーマンド

ビビ・ミラー

サジー・ローチ

マックス・バーンステイン

マシュー・ブラウン

モデスト・フラコ・ヒメネス

ボビー・マクエレバー

ジェイミー・ポスキン

アンドリュー・シュナイダー

演出:ケイト・ヴァルク

料金:前売3,500円 当日4,000円主催:PARC – 国際舞台芸術交流センター

- プロフィール

-

- 灰野敬二 (はいの けいじ)

-

1952年、千葉県生まれ。1970年、エドガー・アラン・ポーの詩から名を取ったグループ「ロスト・アラーフ」にヴォーカリストとして加入。また、ソロで自宅録音による音源制作を開始、ギター、パーカッションを独習する。1978年にロックバンド「不失者」を結成、ハードロックに全く新しい強力で重層的な次元を切り開く。ソロのほか不失者、滲有無、哀秘謡、静寂、Vajra、サンヘドリン、Nazoranai、Hardy Soulなどのユニット、DJ、他ジャンルとのコラボレーションなど多様な形態で国際的に活動を展開。100種類にも及ぶ多種多様な楽器を演奏、170点を超える音源を発表し、確認されただけでも1500回以上のライブ・パフォーマンスを行なっている。

- 危口統之 (きぐち のりゆき)

-

1975年、岡山県生まれ。劇団「悪魔のしるし」主宰。制作の中で思いついた何かをメンバーたちが方法論も知らず手さぐりで実現していった結果、演劇・パフォーマンス・建築・美術など多様な要素を持つ異色の集まりとして注目される。作風は基本的に、演劇的な要素の強い舞台作品と、祝祭的なパフォーマンス作品という2つの系統。構成員のほとんどが演劇を専門とせず、その表現は演劇のかたちをとりながらも、常にそれ以外の方法や、価値観を組み入れながら制作をしている。参加者が出演者となったり、または、ある人物にとっての日常業務が舞台上に載せられることによって、それを「演劇」と呼ぶなど、役者と観客の関係を融和させる活動が特徴的である。

- 新井知行 (あらい ともゆき)

-

1974年、横浜生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、同大学院文学研究科演劇映像専修修士課程修了。坪内博士記念演劇博物館図書室での資料整理、劇団解体社スタッフ、原水爆禁止運動や非正規労働者組合運動のための映像制作、翻訳業などを経て、2005年ごろよりPARC – 国際舞台芸術交流センター勤務。『PPAF(ポストメインストリーム・パフォーミング・アーツ・フェスティバル)』『TPAM(旧東京芸術見本市/国際舞台芸術ミーティング in 横浜)』『Sound Live Tokyo』などに関わる。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-